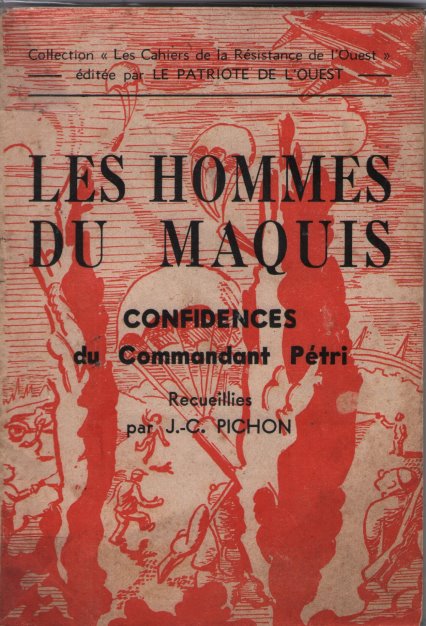

Jean-Paul Debenat a retrouvé une brochure, éditée en 1945 par Le Patriote de l’Ouest. Jean-Charles Pichon y retranscrit le témoignage du Commandant Pétri, une figure de la Résistance en Ille et Vilaine.

En voici un extrait, suivi d’une nouvelle écrite en 1945.

– De quand date votre entrée dans la Résistance?

– Je pourrais dire : d’avant la Résistance. J’étais rentré en janvier 42 de Toulon, réformé pour cause de santé. Le responsable de Fougères, Edouard Genouel, m’envoya, dès mon retour, un agent qui devait prendre liaison avec moi. J’étais absolument hors course et presque (il sourit à ce souvenir) anti-Anglais. Je ne réalisai la situation que peu à peu. Enfin, vers la mi-mars, eut lieu mon premier rendez-vous. Prétexte de mes voyages à Fougères : le ravitaillement. D’aucuns ont dû me prendre pour un vil trafiquant de marché noir.

– Quelles furent vos premières consignes?

– Repêcher les gars et distribuer des tracts de propagande.

– Besogne facile.

– On le croirait aujourd’hui. Mais il faut se replacer dans l’ambiance d’alors. Lorsque du bout de l’avenue vient vers vous un Allemand, quelle émotion de jeter un simple tract dans une boîte à lettres! Je m’occupai aussi dès cette époque de créer un premier groupe et, sur l’ordre que j’en avais reçu, de récupérer des explosifs. Grâce à la complicité d’ouvriers qui travaillaient dans les carrières, nous pûmes nous procurer de la cheddite par petits paquets, du cordon Bickford et des détonateurs. Je camouflais cela dans mon grenier sous les soupentes. Un petit gars de Fougères, Zidro, assurait le transport.

– Quel âge avait-il?

– Quinze ans. Un gosse. On ne se méfiait pas. Du Tertre Alix, en Louvigné, jusqu’à Fougères, il pédalait sans regarder derrière lui sur son vélo de courses. Un très beau vélo dont la pompe ou la pile électrique contenait au retour des messages pour moi.

En avril, je reçus l’ordre formel de récupérer une grosse quantité d’explosifs. Rennes m’envoya Fourrier Maurice et Le Bitou Yves. Le Bitou ayant été victime d’un accident, Fourrier arriva seul le soir, vers neuf heures. Nous partîmes au début de la nuit.

– Vos parents n’étaient pas inquiets?

– Ils ne se doutaient de rien, s’effrayaient tout au plus de mes trop fréquentes promenades à bicyclette qui leur semblaient dangereuses pour mon état de santé. La poudrière du Mont-Louvier était une petite maison de pierre dans une carrière blanche sous la lune. La porte forcée avec une pince-monseigneur et les caisses sorties, nous les transportâmes à un kilomètre de la poudrière où des branchages les camouflèrent.

De retour vers une heure du matin, Fourrier resta dormir quelques heures dans ma chambre et repartit avant l’aube sans que mes parents n’aient même deviné la présence d’un hôte.

– Et les explosifs que sont-ils devenus?

– Ils ont servi et plus d’une fois, comme vous le pensez bien. En décembre…

– Mais jusqu’à la fin de l’année 42?

– Oh! rien d’important, j’assurais le ravitaillement des responsables. A la suite de leurs arrestations survenues en septembre, j’ai perdu le contact pendant quelques semaines.

Ce qu’il ne dit pas, c’est que ces arrestations, auxquelles il n’échappa que de justesse, avaient été provoquées par une série d’attentats sensationnels : l’incendie des camions allemands à Bourg-des- Comptes le 15 avril, le sabotage des pylônes électriques de Grandchamp-des-Fontaines en mai et du transformateur électrique de l’armée allemande à Cesson-Sévigné le 9 juin; l’attentat contre le R.N.P. de Dinard le 23 juin et combien d’autres…

Mais déjà un autre souvenir l’obsède : l’attentat de la section fougeraise contre le R.N.P. de la ville, effectué par les Fontaine père et fils.

J’écoute mal. Je n’ai qu’un désir : ne jamais oublier la petite lueur fauve qui flambe dans ses yeux.

Le commandant Pétri regarde un long instant dans le vide; dans ce qui me semble, à moi, être le vide, mais qui, certainement, s’anime à son souvenir de mille visions troublantes et rapides :

– Dès le mois de décembre 42, le responsable de Fougères, Edouard, m’avait demandé de venir à la Région, mais mon état de santé ne me le permit qu’en janvier 43. Cependant, sur l’ordre d’Yvon, maintenant lieutenant-colonel Pascal, je me procurais à la mairie de Louvigné-du-Désert des tickets d’alimentation. Ce fut l’occasion de mon premier pistolet, une arme que Pascal m’avait confiée pour me défendre. C’est en décembre que les responsables, arrêtés trois mois plus tôt, furent exécutés à Rennes et inhumés à Saint-Jacques-de-la-Lande.

–Vingt-cinq braves dont la mort dut porter un rude coup à l’organisation?

– Evidemment. Cependant, ce même mois, je voyais Geffroy qui avait pris la fuite; dès les premières semaines de l’année 43, je montais à la Région.

– Où habitiez-vous à Rennes?

– Ma planque? J’étais hébergé chez Mme Nobilet, 9, rue Jules-Simon.

– Une résistante?

– Son mari était parmi les fusillés de Saint-Jacques-de-la-Lande. C’est là que je commençais à fabriquer des bombes. Je travaillais avec Charles, responsable départemental des tournées de propagande et Auguste, interrégional (actuellement colonel Berjon à Lille). Le travail était alors surtout d’organisation : création de groupes F.N. et F.T.P. à Fougères, Sens, Saint-Malo, Dinard, Rennes, Dol, Paramé, Bain-de-Bretagne, Saint-Servan, Louvigné-du-Désert, Messac, Redon, Pipriac, etc. Le manque de matériel empêche la plupart des groupes d’avoir une activité combative : nous récupérerons sur les Allemands et la police de Vichy de quoi armer seulement quelques éléments. Ce qui n’empêche pas les attentats de reprendre : Francis, en janvier 43 lance une bombe au Royal pendant une séance de cinéma boche.

– Quel fut le résultat?

– Les Allemands n’ont jamais avoué leurs morts, mais ils n’ont pu cacher les dégâts matériels. Malheureusement, Francis, arrêté à la suite d’un attentat manqué, contre de Brinon à Nantes, fut fusillé dans cette dernière ville.

– Votre spécialité, n’était-ce pas le déraillement?

– Pendant les mois de mars à septembre 43, c’est exact. Nos tentatives de sabotage commencèrent par la ligne de haute tension Pont-Château – Rennes et en mars, par un déraillement entre Laillé et Guichen, à l’endroit où la voie forme un coude. Les 5 et 7 juillet, nous réussissions un sabotage de tuyaux de raccordement à l’Hermitage, puis près de Betton. Au matin, la locomotive partait seule et la rame de wagons allemands restait sur la voie.

– De quel matériel disposiez-vous pour vos attentats?

– Nous le fabriquions nous-mêmes avec des tubes emboîtés l’un dans l’autre, terminés par une barre percée de deux trous pour dévisser les boulons.

– Une sorte de clé universelle?

– Parfaitement. Des boulons trouvés sur les voies nous servaient de modèle.

C’est avec ces instruments que nous opérâmes le déraillement de Noyal-Acigné qui fit tant de bruit à l’époque. Le 8 juillet, des camarades de la gare nous avaient indiqué qu’un train de permissionnaires devait passer toutes les nuits à 1h 36.

Le surlendemain, notre équipe de 6 gars effectua le travail. Des ficelles tenues par des guetteurs constituaient tout notre système de sécurité. Il nous a fallu une demi-heure pour déboulonner les rails. Nous sommes partis par le pont de Cesson. Nous entendions le train qui venait de Paris, et, coïncidence heureuse, un train de marchandises qui venait de Rennes. Ce fut un double déraillement très réussi.

La locomotive et des wagons furent détruits et le trafic arrêté pour deux jours. Les employés n’avaient jamais vu un tel tas de ferraille. On évalua les morts et blessés à 200. Revenus à 11 heures du matin sur le terrain, nous avons vu les patrouilles affolées qui montaient et descendaient le long des talus. Des ambulances sillonnaient les routes.

– Oui, je me souviens du bruit que provoqua l’accident!

– Des paysans de la région furent arrêtés puis relâchés. Et la ville de Rennes reçut une amende de deux millions. C’est alors que le préfet régional Ripert donna une liste de communistes suspects qui, par la suite, furent emprisonnés et déportés comme otages.

Le commandant Petri se souvient des jours où il n’était que le responsable Hubert.

– Vous ne me parlez jamais des actions répressibles menées contre les miliciens?

– Mais justement, ce fut en ce mois de juillet 43 qu’elles commencèrent pour de bon, contre l’adjudant Meigné à Dol. Il avait, entre autres crimes, donné une liste de présumés communistes qui furent déportés en Allemagne. Auguste, Dédé le parisien et moi devions conduire l’affaire. Elle ne fut pas des plus faciles : notre victime se méfiait et notre premier voyage à Dol n’avait donné aucun résultat, lorsque le dimanche suivant, nous y retournâmes à bicyclette, Dédé et moi. Nous attendions le délateur à la sortie de l’église, après la messe, mais il n’en sortit pas seul et, pour ne pas risquer de blesser un innocent, nous décidâmes de les suivre. Il quitta son interlocuteur et revint sur ses pas, à 30 mètres de la gendarmerie, à l’instant où je m’approchai de lui et tirai à bout portant. Mon 7,65 ne partit pas. Meigné m’agrippa le bras, mais le pistolet de Dédé, un 6,35, fonctionna mieux que le mien.

Nous avons fui, repris nos bicyclettes qui attendaient près de l’église et suivi la route de Cuguen.

– Retour sans incident?

– Il s’en fallut de beaucoup. A 4 kilomètres de Dol, le copain brise sa pédale et je suis obligé de le prendre en remorque. A Cuguen, où nous cassions la croûte, les gendarmes de Combourg, dont l’un s’appelait Salin, nous demandent nos papiers. Les miens étaient en règle, ceux de Dédé étaient faux : la plus sale blague qui pût nous arriver. Heureusement, nous savions que la responsable de Combourg était de leurs amis. Nous sommes allés jusqu’à Combourg pour l’avertir. Le soir même, elle obtenait de nos gendarmes qu’ils effacent nos noms de leurs calepins.

Le dernier incident de notre voyage fut la rencontre à Saint-Aubin-d’Aubigné, sur la route de Rennes, d’une ambulance qui emmenait l’adjudant blessé, à l’hôpital de Rennes, où il devait être décoré de Légion d’honneur.

– Je vois la manchette : un héros sauvagement abattu par des terroristes.

– Oui; il n’en mourut pas d’ailleurs, malheureusement. Il était réfugié, par la suite, à Saint-Malo où j’essayai plusieurs fois de le descendre. Mais il se méfiait et ne sortait jamais.

– Et maintenant?

– Maintenant! Il est en fuite quelque part en France.

Le commandant Petri, dit Hubert, sourit brusquement, inopinément.

– Cette affaire me rappelle une jolie histoire : quatre ou cinq jours plus tard, je voyageais sur la ligne Rennes – Saint-Malo et dans mon compartiment, une brave dame de Dol, racontait à qui voulait l’entendre et à moi tout oreilles qu’elle connaissait les auteurs de l’attentat et savait mieux que personne comment il avait eu lieu. A Dol, où elle est descendue, des gendarmes faisaient les cent pas sur le quai. L’instant eut été mal choisi de la détromper.

– Parlez-moi du 14 juillet 1943.

– Vous vous souvenez de cette mémorable journée? Oui, ce fut assez réussi. Obéissant à des consignes données par le Comité Militaire National des F.T.P. (Charles Tillon président), qui prescrivaient des sabotages dans toute la Bretagne, je donnai l’ordre à mes camarades de faire un 14 juillet de guerre. A Fougères, ce jour-là, Jules et Roger Fontaine attaquèrent à la grenade la feld-gendarmerie. Résultats pratiques : 12 blessés, dont plusieurs officiers; 1 tué, arrestations d’otages et une amende à la ville.

Auguste et moi avions passé la nuit du 13 au 14 à Vezin-le-Coquet, à préparer et placer nos bombes. Des morceaux de bois calaient contre le pylône les explosifs. Nous couchions dehors et je vous assure que, malgré la saison, la nuit n’était pas chaude. Nous avons allumé les mèches et nous sommes rentrés à Rennes. Quand le pylône est tombé, le ciel s’est incendié jusqu’aux limites les plus lointaines de l’horizon.

Avenue du Mail, à 5 heures moins dix, des agents nous croisèrent. Nous riions très haut comme des ouvriers retour du travail… Mais notre travail n’était pas fini. A 5 heures, nous nous séparions rue de la Chalotais. A 5 h 15, je posais une bombe au soupirail de la cave du P.P.F. et rejoignais ma « planque » chez Mme Nobilet.

Quelques heures plus tard, les policiers et la Gestapo, alertés, établissaient des barrages dans toutes les rues de Rennes, tandis que Charles et ses compagnons jetaient des tracts, dans ces mêmes rues, à pleines poignées.

JADIS UNE VILLE

Dix-huit tringles de fer rouillé supportaient, Atlas dérisoire, un fragment de verre brillant de pluie : tout ce qui restait du grand hall de la gare. A l’angle droit, un pan de mur s’élevait, dévoré ici et là par des lambeaux de tapisserie, souligné tout au long par une empreinte noire, les vestiges du grand escalier de l’immeuble des chefs de service. La gare des marchandises était, à gauche, un tas de débris sans nom; au centre, sur l’emplacement de l’ancienne horloge, l’œil crevé, béant, d’un cyclope de pierre. Il n’y avait rien à dire et pas grand-chose à espérer. L’homme s’adossa contre la balustrade qui longeait un trottoir aujourd’hui disparu; il posa le coude gauche sur un bloc de granit, placé sans but, Janus sans tête, à l’entrée de la rue de Nantes. Il lui fallait être soutenu de partout : son bras droit le gênait, qui se balançait dans le vide.

Il évitait, surtout, de tourner son regard vers une rangée d’immeubles encore debout, de l’autre côté de la rue : un café, un modeste salon de coiffure, un magasin de modiste. Il n’avait pas besoin de les regarder pour les voir : le café, sans vitre ni porte, était condamné par de larges planches de bois clouées sur les montants. Bâties sur des tréteaux dans le salon de coiffure, de grandes tables offraient, pêle-mêle, des brochures amusantes, des chopines de vin blanc, des chapelets de saucisses et des morceaux de lard. Le locataire provisoire du magasin de mode vendait de la raie, des merlans et du congre.

L’homme baissa la tête; mais il ne se demandait pas encore ce qu’il était venu faire parmi ces ruines. Il s’efforçait, avec des brins de tabac tirés de ses poches, de se rouler une cigarette. La feuille de papier mince se déchirait, le tabac tombait par terre, l’homme grognait sourdement.

– Une cigarette?

Il tressaillit, regarda le gamin haut comme trois pommes, campé devant lui, imperturbable.

– Combien?

– Je la vends cent sous, dit le gosse.

L’homme plongea la main dans une de ses poches, sembla se raviser :

– Tu n’as pas honte!

– Si vous n’en voulez pas, ça ne fait rien, vous savez.

Etrangement, le visage de l’homme se contracta, ses paupières se mirent à battre, comme sous l’effet d’un tic. Et, pendant un instant, il cessa d’être beau.

– Allons! Donne ta cibiche.

– Le fric!

– Ah! C’est comme ça que tu es!

– Un peu!

– Viens avec moi.

– Où ça?

– Tu n’as pas soif?

– Vous voulez me payer à boire, sans blague? Ça vous coûtera plus cher qu’une thune.

L’homme ne répondit pas : il traversait déjà la rue. Le gamin se frotta les mains et le suivit.

Dans le salon de coiffure, plein de fumée, de rires et de voix criardes, il n’était pas facile de s’approcher des tables. Mais, tandis que l’homme luttait vainement des épaules et des bras, promptement faufilé entre des jambes, le gosse touchait au comptoir, et il gueulait :

– M… alors! Où est-il passé, ce c…-là?

– Pourquoi tu fais cette tête?

L’homme ne s’offusqua pas du tutoiement. Il l’espérait depuis trois heures qu’il promenait son kid dans la jungle des pierres descellées, des caves à ciel ouvert remplies d’eau. Après le vin blanc, il lui avait payé une immonde galette de maïs, couverte de mouches, puis un autre verre de vin. Il n’avait plus à lui dire : « Viens avec moi », il marchait vite, à grandes enjambées, sans un mot. Le gosse, parfois, devait courir pour le rattraper. La question le fit se retourner, saisi de l’envie de caresser la tignasse rousse. Il ne pensait pas encore vraiment. Il y avait des années, lui semblait-il, qu’il ne pensait plus à rien. Il combinait d’étranges additions, s’embrouillait dans ses calculs.

– Quel âge as-tu?

– Treize piges.

– En 39, tu avais?

– Ben quoi, tu ne sais plus compter!

En 39, il avait six ans. Un petit bout de chou qui lorgnait des bateaux en bois à camembert dans les caniveaux de son quartier. Lui, l’homme, il en avait alors dix-neuf, l’âge encore où l’on tire plaisir d’une cravate à pois bleus. Les enfants de six ans, c’était un autre monde, parfaitement inintéressant : ça valait tout au plus une claque sur la joue, pour le plaisir des les entendre gueuler : « Maman! ».

Grimaçant, l’homme passa une main sale sur sa joue, comme pour y apaiser la brûlure de la gifle.

– Qu’est-ce que tu fiches ici, petit bout? Tu vis avec tes père et mère?

– Ils sont morts, dit le gosse.

Et, comme l’autre ébauchait une caresse sur sa tignasse, il ajouta, en s’écartant avec humeur :

– Ou c’est tout comme… As-tu bientôt fini de me tripoter comme ça!

– Tu vis tout seul? Comment vis-tu?

– On se débrouille. Tu ne trouves pas qu’on a assez marché, et qu’on pourrait s’asseoir?

Sans attendre la réponse, il se laissa tomber sur un tas de cailloux, entre un arbre aux trois-quarts déraciné et les ruines d’une digue de pierres. La mer remuait vaguement devant eux et l’homme regardait la mer.

Longtemps, ils restèrent silencieux. Le gamin n’avait rien à dire, l’homme avait honte d’exprimer tout haut sa pensée. Ce fut l’enfant qui parla le premier :

– Tu habitais ici, avant la guerre?

Il prit pour un assentiment le murmure indistinct de l’homme.

– C’était un sacré port, pas vrai? Moi, j’étais un peu jeunot pour me remembrer. Mais toi, tu dois te rappeler des choses. Tu étais là pour le départ du Normandie?

– Oui, j’étais là, dit l’homme. Un fier bateau.

– Pas vrai? J’étais trop petit pour le voir tout entier. Mais les pêcheurs de suif, ils étaient à ma taille, dans la cale de lancement. Qu’est-ce qu’ils pouvaient ramer pour avoir leur bout de gras! Ça valait le jus de les voir!

Et, tout à coup, dans l’esprit de l’homme, c’est un éblouissement de barques vertes et bleues naines auprès du mastodonte. Il les avait regardées de ses yeux dédaigneux de grand adolescent, sans se douter qu’un même les voyait comme lui, qui lui en parlerait sept ou huit ans plus tard, après toute cette horreur. Pour ne rien perdre de l’émotion qui lui venait, la première depuis longtemps, il chercha, vite, dans son souvenir d’autres images. Il y en avait, en si grand nombre qu’elles se chevauchaient sur ses lèvres.

– Est-ce que tu étais là, le jour où… ?

– Le dimanche, tous les dimanches, je m’en allais au Jardin des Plantes. On se retrouvait entre garçons et filles, sous le kiosque à musique, tu sais, pas très loin de la maison du garde? Là où il y avait des fleurs toute l’année, des camélias en janvier, des violettes en mars, des pensées, des roses, des dahlias, et des chrysanthèmes pour les morts? … En avons-nous fait, des parties! L’un de nous avait un jeu de croquet, pour les mois chauds. Ou bien, on s’embrassait derrière les arbres. Il y en avait une, elle s’appelait Raymonde…

Il a perdu l’attention du gosse, mais il ne s’en aperçoit pas. Il parle enfin, il parle : des années de joie hantent sa mémoire. A les raconter, il croit les revivre, la tête basse. Le paysage qu’il voit, ce n’est pas celui qu’il a sous les yeux, mais un autre, pareil et tout différent : les arbres étaient encore debout, la digue aussi. Il y avait des tentes écrues, des couleurs partout sur cette plage. Des jeunes gens aux deux-tiers nus qui se baignaient dans la mer…

– C’était épatant de vivre, dit-il.

Soudain, le kid se lève et se campe devant lui, les deux mains sur les hanches :

– Oh dis! Tu connais pas une autre chanson?

L’interruption fait plouf dans le crâne de l’homme. Tous les souvenirs dégringolent, confondus dans les profondeurs. Il balbutie :

– Qu’est-ce qu’il y a? Quoi? Je croyais te faire plaisir!

– Moi, dit le gosse, y a que les bateaux qui me disent.

Le soir tombe lorsqu’ils reviennent dans la ville. Pourquoi s’est-il embarrassé de cet idiot? Qu’a-t-il besoin d’un guide dans le méandre des rues qu’il connut mieux que personne? Mais il n’y a plus de méandres, ni de rues : un désert peuplé de silos à ras de terre. Et cet enfant non plus ne ressemble pas aux enfants de « son temps ». Un petit diable ricanant bondit de droite et de gauche à ses côtés.

– Alors, comme ça, tu aimais une jeune fille? Raymonde, qu’elle s’appelait. Comme c’est intéressant! Non! Vous êtes drôlement marrants, vous autres! L’amour, les fleurs, les petits oiseaux?

– Tais-toi, dit l’homme.

– Et puis la guerre est venue. C’est ça, la méchante guerre. Tu as fait la guerre, comme soldat?

– Tais-toi, dit l’homme.

– Sans compter qu’avec tout ce que t’avais dans la tête, ça n’a pas dû être jouasse pour toi de te battre… T’as fait comme les autres, tu t’es pas battu? Tu attendais la fin pour retrouver ta môme. Mais elle t’avait pas attendu?

– Tu vas te taire, non, tu vas te taire?

L’homme a saisi le gamin par un bras, il le secoue comme s’il voulait le tuer. Le petit a peur :

– Ça va! Je dirai plus rien.

Mais, aussitôt que l’homme l’a lâché, il crie, bien vite hors d’atteinte :

– Va donc, bouffeur de confetti, semelle cuite! Pour quoi tu me prends, des fois, à me raconter des trucs, salaud! M’en fous pas mal de tes gonzesses, et de toi tout comme. Mais avez-vous vu ça, ce mec enfariné, qui me prend pour un confessionnal!

L’homme est au milieu d’un tremblement de terre, ses joues brûlent. Vieux, soudain, il voudrait pleurer. C’est la première et la dernière fois que, pris au piège du témoignage, il se raccroche aux choses mortes.

Jean-Charles Pichon 1945