Un handicapé

Gare de Nantes

Je n’aurais pu faire cette confession le mois dernier. C’est le 5 juin que j’ai vécu la chose : l’aventure insensée, désopilante, d’un handicapé dans la gare de Nantes. Handicapé, je l’étais, beaucoup plus concrètement que pour les raisons que j’ai dites : arrachement au pays d’enfance, engagements dérisoires, errance et poésie. Par mon goût et ma peur conjoints de la solitude, une jambe malade, les maux de la vieillesse, et le poids excessif d’une lourde valise et d’un énorme sac, au retour d’un voyage de trois semaines. Pour tout dire d’un mot : mon refus de l’escalier, non moins décisif, péremptoire que si je m’étais déplacé dans un fauteuil roulant.

Qu’est la gare de Nantes pour l’infirme ? Les 7 chapitres le disent, que j’intitule ainsi.

1 – L’entrée et la sortie

En une cinquantaine d’années, d’innombrables changements ont bouleversé nos vies. Les développements simultanés, démesurés, de la science et de la terreur d’un cataclysme universel ; l’effondrement de toutes les croyances anciennes et le besoin d’une foi nouvelle ; l’accession sans frein à ce qu’on pourrait nommer une « pensée commune », par les médias, puis l’internet, et la ruine sans recours de son support politique : le communisme marxiste, etc. Mais le change le plus radical se présente comme une inversion, de l’axiome : « la pensée précède le mot » à l’axiome : « le mot précède la pensée ».

Le premier a commandé tout le rationalisme du 19ème siècle : les théories de l’évolution, le naturalisme officiel, les principes de l’éducation (devenue un simple enseignement), la primauté — en tout domaine — du politique, puis de l’économique et — bien sûr — le dieu nouveau et futile du bourgeois : l’irrésistible Progrès. Car si le mot succède à la pensée, l’Art imite la Nature, il n’est que le costume dont JE revêt la vie. Tout objet — et le JE lui-même — est le fruit d’une lente progression vers un mieux-être. Il n’est rien qui ne doive être raisonné d’abord : la Raison est le moteur et le but de l’univers, qu’elle englobe tout entier.

Au contraire, dire que le mot précède la pensée, c’est affirmer que le Masque (personna) fonde la Personne, que l’Art crée la Nature, que l’évolution n’est que l’effet visible d’une succession de mutations brusques et que tout raisonnement (scientifique, politique, économique) ne peut que sanctionner ou justifier l’erreur !

Si le signifiant précède et prime le signifié (ou le mot le sens), le nombre positionné le quantitatif directionnel, la figure insensée (abstraite) l’imitation de la nature, il n’est plus rien de bien et de mal, de vrai et de faux, d’harmonie et de laideur. A la limite il n’est plus de loi, ni justicière ni scientiste. La Liberté s’instaure là où le Mot prévaut, car JE se croit capable d’inventer tous les mots, à son loisir ; ou, sinon lui, l’ordinateur qu’il crée.

Mais, en fait, du mot ou de la pensée, lequel procède de l’autre ? « Aucun des deux » nous dit la gare, « car, entrer dans un lieu n’est pas une autre action que sortir d’un autre lieu, et à l’inverse. »

Une marche sépare ma sortie du train de mon accession au quai : la sortie précède l’entrée. Mais l’entrée du train dans la gare a dû précéder ma sortie.

Je sais aussi, par expérience, qu’au terme de l’épreuve, je ne sortirai pas de la gare sans être entré dans l’édifice, sur le quai n°1. Mais qu’à l’inverse, je n’entrerai pas dans la ville de Nantes sans être sorti de la gare.

Laquelle est la première, de l’entrée ou de la sortie ?

Et, si je l’ignore ou ne puis le dire, comment dirai-je lequel précède l’autre, du mot ou de la pensée ?

2 – Le contenu et le contenant

On dira que le problème philosophique n’a rien à voir avec le passage dans une gare. Lorsque le philosophe parle d’avant et d’après, il sous-entend tout autre chose : il se demande si le signifiant est contenu dans le signifié, la position dans le mouvement, l’objet vu dans le regard ou le regard dans l’objet. Il veut savoir si JE n’est qu’un mobile, un meuble, inscrit dans un voyage, ou s’il n’est pas le maître, le contenant des voyages qu’il décide d’accomplir. Si la pensée précède le mot, l’objet, elle en est le moteur (« la cause précède l’effet »), elle les domine. Si le mot précède et domine, tout raisonnement, toute pensée sont vanités ou accidents sur un parcours, dans un voyage dont j’ignore tout.

Mais une gare, et moi-même en elle, nous ne sommes faits que de ces contenus et de ces contenants.

Je suis dans le train ou hors du train, dans la gare ou hors d’elle. Le train est dans la gare, la gare dans la ville, la ville dans la Bretagne défunte (sinon dans la Vendée). La Loire-Atlantique, le département où Nantes se situe, fut-elle de la Vendée ou de la Bretagne quand elle n’existait pas comme telle ? Etc.

Le train est dans la gare. Par suite, quand je quitte l’un, je ne cesse d’être dans l’autre. Dans ce train déjà, je fus dans la gare, la ville, le département, le pays.

Le mot n’est-il pas dans la pensée, bien que celle-ci tienne en une phrase (un autre objet) ? Quel mot n’est de lettres, quelle lettre n’est faite de mots ? Ce qui fut le signifié ou le sens dans le mot, n’est-il devenu le signifiant, le message, le signe, de la lettre ?

Allons plus loin. La gare n’est faite que de mots, de nombres et de figures — c’est-à-dire d’objets : les quais, les voies, les passages ouverts, les passages fermés ou cachés et — le problème pour l’handicapé que je suis ! — d’escaliers, de pentes et d’ascenseurs. Mais je n’y pense pas d’abord, ignorant des plans selon lesquels, des niveaux sur lesquels la gare fut construite. Handicapé, d’abord, par l’ignorance. Je ne suis pas un employé de la S.D.F., un cheminot, mais seulement un S.D.F., un Sans Domicile Fixe, hors de chez moi — pour combien de temps encore ? Un simple chemineau, et mon seul rôle est de cheminer.

Suis-je le mot ou la pensée ? Les deux m’habitent. Les mots sont : quai, voie, escalier, ascenseur, entrée, sortie. Les pensées sont d’espoir : quelqu’un m’attend, une autre personne, un autre autrui va se proposer pour m’aider, un cheminot — de la S.D.F. — me conseillera. Ou de désarroi déjà, avant le manque d’espoir : vers quel objet me diriger, comment, où ? Y aurait-il un panneau, un avis quelque part ? Je suis sur le quai 9 ; le quai 1, la sortie de la gare, est si loin de moi que je ne l’aperçois pas, caché à mon regard par la distance et cinq ou six convois.

Je ne suis plus dans le train, mais je suis dans la gare et, par elle, dans la ville, où je n’entrerai pas, à moins que quelque miracle.

Je regarde : je vois des quais, où d’autres passagers déambulent sans fin, et quelques voies infranchissables : des vies, séparées par des morts — possibles, probables ou certaines. Indépendamment de mon handicap (l’âge, l’infirmité, les fardeaux), il ne me sert de rien de déambuler. Les voies me sont impraticables.

Je cherche un autre recours que l’escalier.

Car le contenant, le supérieur, a cessé d’être le train, la gare, la ville, le département ou le pays ; il est le visible, à ciel ouvert, fait des quais et des voies. Le contenu a cessé d’être le sens, ma conduite vers la sortie de la gare, l’entrée dans la ville pour devenir un chemin souterrain, caché, non perceptible à l’œil mais praticable, pratique si les fonctionnaires de la S.D.F. l’ont imaginé ainsi. Mon jeu est d’un pari ou d’une alternative : peut-être y arriverai-je ? D’une alternance : d’une manière ou de l’autre, j’y arriverai, en sautant de quai en quai, par-dessus les voies. Un autre jeu, d’un autre joueur, je le suppose, fera l’altération : si le jeu est toujours possible, il n’est jamais donné ou assuré d’avance. Il me reste à découvrir, depuis le peut-être du pari jusqu’aux jamais et toujours de l’altérité triomphante, les méandres et les aléas du parfois.

3 – Les quais et les voies

Je suis sur le quai n°9, ou 8 ou 7, d’où je ne distingue rien que des quais et des voies, qu’au plus loin, mon regard myope ne distingue pas les uns des autres. 7 quais me séparent de l’édifice de la gare (sur le quai n°1) si mon quai est le 9 ; ou 7 voies m’en séparent, si mon quai est le 8. Tel JE, regardant à travers les siècles ou les millénaires, sinon à travers sa vie. Du quai n° x, toujours, il peut considérer — au mieux — une succession de « x-1 » voies ou de « x-2 » quais jusqu’au premier.

Je les sais successifs ; je ne les vois ainsi mais ensemble, simultanés. En cet ensemble, ils se contredisent, ils alternent. Ma vie est sur les quais, les voies peuvent être ma mort. Mais, regardant ma vie, je la vois également traversée par des morts : d’une petite cousine, d’oncles et de tantes, de mes grands-parents, de ma première épouse, de mes parents, de mes plus chers amis. J’ai survécu, d’un quai à l’autre. Fut-ce par miracle ou par raison ?

Considéra les millénaires, l’humanité du quai n° x, cet autre JE, n’y distingue aussi bien — de près, ou aussi mal de loin, que des quais où elle chemina, paisible, et des voies meurtrières où elle périt en foule… Elle nomme les premiers : époque magique, Eden, Terre Promise, Royaume d’Amour, Cité de Dieu ; les seconds : Atlantide, Akkad, les temps hellénistiques ou ceux dont nous sortons. Des sommets là, des plaines ici, car le quai s’élève au-dessus de la voie.

D’autres passagers, en d’autres gares, n’ont sous les yeux que le millénaire passé. Les quais se nommeront ici : le temps des cathédrales (le merveilleux répit du 13ème siècle), la pleine renaissance au cœur du 16ème siècle, l’essor de la Maçonnerie spéculative, à partir de 1728, la Belle Epoque autour de 1900. Les voies seront, depuis l’abîmation de l’Etre vers l’an Mil : l’avoir du commerçant, le valoir du combattant, le savoir faire, le « se faire avoir » de l’imposture « moderne ». Vers un autre Etre ?

Mais je suis hors d’un train et dans la gare de Nantes, sur le quai n° x, et je veux, je dois atteindre le quai n° 1. J’ai 78 ans, une jambe qui ploie sous moi, un point au côté droit et deux bagages qui doivent peser ensemble dans les vingt-cinq kilos.

L’abîme le plus proche est de perplexité, fait de vingt complexes.

Que dois-je faire ? Qu’est-ce qui vaut le mieux, que vaux-je encore ? Que dois-je savoir, que sais-je ? Puis-je me fier à mon savoir faire ou faire savoir ma situation particulière et mon état d’handicapé ? Faire valoir mon âge, ma myopie, mes infirmités ? Je ne crois encore que je puisse me faire avoir, je n’y pense pas. Je roule ma valise d’une main (par bonheur, elle est à roulette), porte le sac et ma canne de l’autre. J’entreprends d’avancer, lentement, sur le quai x, puisque je ne peux rien faire d’autre.

Le quai n’est pas trop encombré — une autre chance ! On ne m’a bousculé que deux fois lorsque j’atteins l’extrémité du quai et l’ascenseur. J’y entre, après le landau qu’une mère conduit et un gros poussif sans bagage, qui pousse le n° 0.

J’ai quitté les quais et les voies. Une tout autre aventure commence, dans un monde autre que le visible, caché, mystérieux, souterrain.

4 – Les pas et les marches

Cela se complique. Si je n’avais pas été handicapé, comme tout vieillard et tout poète, j’aurais descendu l’escalier qui s’ouvrait devant moi, quai n° x. J’aurais suivi un couloir net et rectiligne, jusqu’au quai n° 1, d’où un autre escalier m’eût mené à la sortie de la gare. Mais, quand je sors de l’ascenseur, un tout autre couloir s’offre à moi, vaguement courbe et si étroit que le landau de la mère et l’obèse n’y marchent pas de front. Je traîne derrière eux, puis seul, car les deux autres passagers devaient être en correspondance : ils ont pris tous les deux le même ascenseur, sous le quai n° 6 ou 5. Au terme de ce couloir, une cloison de planches interdit que j’aille plus loin… Un ultime ascenseur…

Je le prends, seul ; la porte s’en referme deux fois, après le transfert du sac, puis celui de la valise. Je remonte … et me retrouve sur le quai n°2, entre les voies 2 et3.

Combien, de même, ayant cru mener leur vie jusqu’à son terme, s’effondrent après la mort, à leur côté, d’un être aimé ou quelque désastre personnel ? Combien de fois l’humanité, sinon tel peuple, telle civilisation, n’ont-ils pas abordé au quai n° 2, au terme d’un parcours sinueux dont ils avaient cru qu’il menait à la sortie de la gare ?

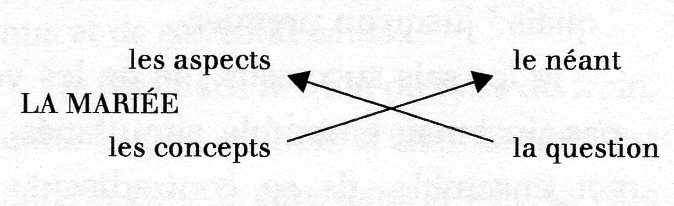

J’y pense, lucidement déjà, sur le quai atteint, n° 2, car l’handicapé que je suis ne peut s’interdire de penser. Traînant mon sac et ma valise sur un quai heureusement désert, c’est ma vie que je traîne et le sort — destin — de l’humanité que je conçois clairement. N’est-ce pas ainsi, sur le quai 2, découvrant que le quai 1 n’est pas atteint, que les poètes de la Belle Epoque ont inventé leur machinerie « célibataire » ? Hors de la « mariée pendue » sur le quai 1, inaccessible, il s’agit toujours, on le sait, des 4 cardinaux.

Toujours d’abord, ils ont situé à l’ouest le chemin vers la mariée (au nord-ouest) et depuis elle (au sud-ouest) ; à l’est les chemins vers la Forme Vide ou depuis elle. Ce furent : Le Surmâle, La colonie pénitentiaire, le Locus Solus (avant 1914). Mais déjà, Jarry, Kafka et Roussel avaient imaginé, au cœur de l’appareillage, une mort (d’un cycliste), une souffrance insupportable, une rupture dans la visite du Jardin.

Plus tard, dans le Procès et le Château, Kafka s’appesantit sur cette rupture : une lettre perdue, un procès incompréhensible. Et Roussel inventa les voies des Nouvelles Impressions d’Afrique : la Question et l’Extinction à l’est, le Quiproquo et l’Etiquette à l’ouest, disant au cœur un Ascenseur, depuis la Question vers le Quiproquo, une autre pente de l’Etiquette vers l’Extinction. Il répétait ainsi le Jarry de Faustroll, qui plaçait au cœur la pente (le cyclamen) entre le La et le Jaune. Sinon une œuvre achevée, le Journal de Kafka ne cesse de dire cette pente, cet escalier, cet ascenseur, des profondeurs à l’apparence, de la peur des faux-semblants à l’attirance du vide.

Complètement déboussolé, comme eux, je suis revenu sur mes pas, j’ai repris l’ascenseur, à la descente, j’ai retrouvé le souterrain. La cloison de planches y était toujours, l’escalier sur ma droite, dont je ne voulais pas, l’ascenseur sur ma gauche, dont je venais de descendre. Des ouvriers apparaissaient derrière le mur de planches. Je les ai interpellés : « S’il vous plaît, un instant : comment peut-on atteindre au quai n° 0, 1 ? »

— Excellente question !, a dit une voix qui venait de derrière moi. Celle d’un homme placide, sans bagage, égaré dans le corridor des handicapés. Un ouvrier s’est approché, il m’a désigné l’escalier : « Par là, au bout du quai… » L’homme normal le gravissait déjà. Je l’ai suivi, troublé à ce point que j’en oubliais l’ascenseur, qu’il m’aurait suffi de reprendre. Peut-être à cause d’un fol espoir aussi, que l’escalier mènerait ailleurs… J’ai porté le sac, de marche en marche, puis je suis redescendu pour la valise, que j’ai portée aussi, de marche en marche…

En haut, bien sûr, c’était le quai n° 2.

5 – Le rêve et le cauchemar

Quelle est la pire, de la démence du chemineau, vagabond S.D.F., ou du cheminot de la S.D.F., de ses plans inventoriés ? Où est le rêve, où le cauchemar ? Car ils n’ont pas prémédité par malveillance, les employés de la S.D.F. d’interrompre au quai 2 le corridor sinueux de l’handicapé. La cloison de planches prouve que, simplement, les travaux d’enfouissage ne sont pas terminés. A l’inverse, je ne suis pas fou, bien que ma conduite donne à le croire : je n’ai pas voulu cette angoisse qui m’étreint le cœur à présent.

Mais, assis sur un banc du quai n° 2 — je n’en puis plus, à bout de forces, je me souviens que la Belle Epoque, le temps des Machines Célibataires, fut aussi l’époque triomphante des trains et des tramways, des gares. Tous les impressionnistes, au terme, ont peint des gares, tous les grands écrivains en ont parlé, non seulement les handicapés, de Bloy à Artaud par Courteline, mais les plus normaux, les académiques, depuis Tennyson jusqu’à Martin du Gard, par Zola et Tolstoï. Sinon, encore, Queneau, par ses passagers de l’autobus (les Exercices de Style).

Les Machines Célibataires d’une part, les gares de l’autre, ne disent rien que le rêve et le cauchemar vécus de 1900 à 1919 d’abord, puis de 1920 à 1946.

Dans le rêve on s’élève d’abord, parfois on vole : Roussel dit la photographie, d’autres le cinéma, d’autres le vol ; les nantis le confort et les autres le poème. Tous : le record, le scoop, le progrès délirant. Dans le cauchemar, on retombe : ce sont des guerres atroces, sans précédent, où les morts se nombrent par millions, non plus par centaines de milliers comme il y a vingt-deux siècles, les goulags de Lénine, les camps d’Hitler : d’autres millions de victimes…

Mais, après chaque guerre ou chaque horreur, on a repris l’ascenseur, l’escalier, vers le haut, on a tout reconstruit, selon le mot de Paracelse (en 1536), afin de mieux se précipiter.

Ce qui n’a été qu’un rêve pour l’époque 1900 et, de nouveau, pour les Années Folles (1920) est retombé au cauchemar, deux fois. Il en avait été de même pour les rêves des cathédrales, de la Renaissance, de la Maçonnerie spéculative, que l’horreur avait toujours suivis :

des invasions, des pestes, de la première Inquisition,

puis de la deuxième Inquisition, après le concile de Trente, et des conquêtes après les espagnoles,

puis de la Terreur et de ses suites, les guerres napoléoniennes entre autres.

Mais, entre le rêve et le cauchemar ou à l’inverse, quelque jonglage, quelque machine — entretenue ou recréée — par les prophètes juifs, chrétiens et islamiques, les libertins et les baroques, les romantiques… que les machinistes de 1900, puis de 1919 adaptent seulement à leur temps…

Après 1945 non plus, ce jeux ne sont pas l’œuvre des philosophes (genre Sartre) et des savants nobélisés, mais d’un Artaud, d’un Vian, d’un Queneau, d’un Perec, de Beckett et de Heidegger surtout.

De Beckett, le Dépeupleur et son cylindre les contiennent tous : son fond plat, aux cercles concentriques, puis les parois de la machine, ses niches, et ses échelles dressées. Le théâtre de Cocteau, à Cap d’Ail, en 1962, en aurait contenu quelque chose si le créateur du Testament d’Orphée n’avait à ce point redouté le cauchemar de la Pénétration, en la fin de sa vie. Jean Genet, Lawrence avaient connu la même terreur, Pasolini y succomba, plus tard.

J’en tremble, sur mon banc du quai n° 2, épuisé par l’effort des marches gravies, perdu dans le labyrinthe des passages interdits. Si las que j’ai fermé les yeux, que la nuit succède au brouillard où me plongeaient des lunettes embuées. Je sais bien qu’il me » faudra redescendre avant que remonter, mais je ne le peux plus. J’ai dû rêver, je cauchemarde. Dans le cauchemar JE crie, mais, ici, le cri retentit hors de moi : « Monsieur Pichon est attendu à la sortie de gare ». Le cri a percé le sommeil. Quand il se répète, il me sort de l’absence et de l’épuisement. Je crie enfin, comme un dément : « Je suis là ! ». Je ressaisis le sac et la valise. Je marche, je cours presque, retrouve une ouverture — quel bonheur ! C’est une pente ! —. Je la dévale, jusqu’au couloir des gens normaux. Le dernier escalier se trouve devant moi, mais un visage connu s’interpose entre lui et moi : celui de ma belle-petite-fille, venue m’attendre ainsi qu’il fut promis. Elle s’empare de ma valise, après le baiser de rigueur, gravit allègrement les marches. Je monte, presque aérien aussi, une main sur la rambarde, l’autre portant le sac comme une provende. Que tout est simple et beau dans la normalité !

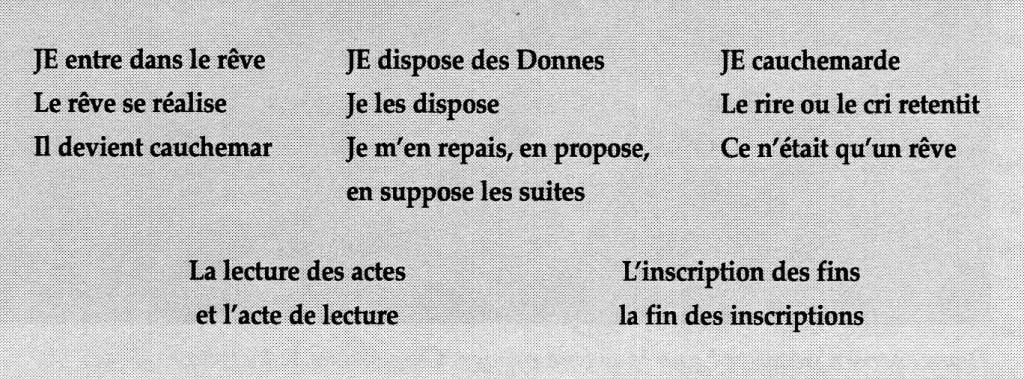

Du bref sommeil sur le quai n° 2, il ne me reste qu’un schème, à peine distinct, que je formulerai seulement trois jours plus tard.

A mon étonnement, les phases ne sont plus 3, 5 ou 7. Elles sont 9. Un nombre que les jeux intermédiaires portent aux 11.

Or, cette complexité du schème m’interdit de l’interrompre là, d’achever l’aveu à la sortie de la gare.

Le pari (l’alternative) des dispositions : « lequel, de la position ou du mouvement précède, englobe l’autre ? » n’était que la fausse lecture d’un saut-de-mouton (une alternance, du rêve et du cauchemar).

Pour quel enjeu ? Un change, de la lecture/acte à l’inscription/fin.

Mais pourquoi cette altération ? Il faut poursuivre. S’agit-il d’un nouveau pari ? Ou d’un autre saut-de-mouton ?

6 – L’orbite et le rayon

Marc-Aurèle disait de la vie que c’est un spectacle interrompu, une pièce dont on n’a pas fait le tour, dont on ne connait pas le dénouement. D’où, au lieu du plaisir que donne le spectacle, l’angoisse que fait naître la vie. Le mot de Marc-Aurèle concluait un débat vieux de cinq siècles, car Platon le posait déjà par sa dialectique de la distance (un trait) et du terme (le point).

Zénon et les sophistes n’avaient cessé d’en jouer, ainsi que les stoïciens et les épicuriens, puis l’hermétiste et le gnostique, non moins que les « badernes » d’Apollonius, les vibrations et la rigueur — toute virginale — de Lucrèce, etc. Dans la course qui les oppose, il est certain qu’Achille dépassera la tortue ; on ne pourra jamais dire qu’il l’a atteinte et qu’il a pris sa place, car 2 corps n’occupent pas le même espace, ou plutôt la même étendue.

Nous n’avons pas encore notre Marc-Aurèle : il ne sera pas parmi nous avant trois siècles, mais, depuis Newton — et même Kepler et Galilée — le problème ne cesse de se poser en sa figure céleste (l’Esprit est un dieu d’Air). Qu’en est-il du rapport entre l’espace et le temps ?

Sous sa forme première, ce fut : quel est le rapport entre la dimension de l’orbite que parcourt un corps céleste et le temps que le corps met pour la parcourir ? La solution est l’équation :

10 Pi = 12 Q2 (le nombre d’or au carré).

Et, après l’invention de « e » :

4 (e/2)3 Pi = 4 x 3 T2,

en remplaçant Q par T.

Une équation que la découverte de planètes plus éloignées (Neptune, Uranus, Pluton) a fini par mettre au placard… en même temps que l’usage de Q. Nous passerons sur les systèmes de Newton, Huygens et Laplace, qui tous s’attaquèrent au dilemme. Puis vint Einstein et son équation espace/temps, fondée sur le rapport de l’énergie et de la masse, par la constante C2.

Sur cette constante, très probablement inexacte, les systèmes se sont succédés, multipliés et contredits. Car la Lumière n’a pas de masse (le photon de lumière n’en a pas), la lumière n’a qu’une forme, ondulatoire ou circulaire, contenante de notre univers, bien que sa vitesse soit une droite : 300 000 kms en une seconde.

Si je joue de cette droite, un corps perçu à 300 millions de kms ne devrait avoir que mille secondes d’existence. Un corps vieux de 2 années/lumière ne pourrait être perçu qu’au terme de ce temps.

Mais, en cette année même, 1998, un corps céleste dans le Taureau a été aperçu à 2 années/lumière, dont on affirme qu’il n’a pas plus de 300 millions d’années d’existence ! Tout le système vole en éclats, on n’y comprend plus rien ! On ne pourrait donc pas détecter l’origine de l’Univers (ou du Big-bang), temporelle, par la découverte et l’estimation de la première lueur ! Plus de cinquante ans d’astrophysique s’abolissent là.

Mais, pour autant, les nombres ne sont pas démentis, ni leur mathématique. De fait, Einstein et Planck s’accordent en cela : le Réel est un volume, il est sphérique. Le calcul du volume d’une sphère depuis son rayon se formule : 4/3 Pi R3 qu’en ces grands nombres, on peut simplifier en 4 R3, en donnant Pi pour équivalent à 3.

21/7 au lieu de 22/7, puisque 3,14159… se situe entre les 2 fractions.

Les humains ont trouvé l’équation du volume (ou elle leur fut donnée) mais JE ne l’apprécie pas et l’utilise rarement, sauf en ce qui concerne la propagation du son, depuis le rayon : 300 mètres/secondes, qui donne un volume d’écoute de 4 x 3003 = 108 000 km3. D’où l’efficacité des satellites. On n’aime guère parler du volume de la Terre, depuis un rayon de plus de 6 000 km, car il embrasserait l’univers perçu.

Encore moins aime-t-on parler d’un univers où un rayon (de vie) de 300 millions d’années donnerait une projection sphérique de 2 années/lumière. D’abord, parce que la constante d’Einstein y serait inexacte. Le rapport entre le rayon et le volume n’est pas C2 (pour R²) mais 4 C², bien que la vision — son angle — puisse en être au 1/4, jouant de Pi/4 ou 11/14 de l’Unité, selon la fonction récurrente.

Le Réel, dit Marc-Aurèle, est le spectacle achevé, dont le rayon terrestre, la vitesse du son, la vitesse de la lumière, une vie ne sont que le facteur de base : la lettre dans l’Ile, le piquon dans le Hérisson, la matrice mathématique dans la Matrice maternelle. Vocatives les lettres, nombrés et figurés, les piquons, les matrices mathématiques, mais dans un Englobant indivis (le Symptôme) et, comme tel, inaccessible — en toute précision — aux figures, aux nombres, aux vocables ainsi qu’aux axiomes ou principes (concepts) que je prétends pouvoir en tirer.

Car je ne dis l’Ensemble, le Réel, que par l’un des systèmes que j’y construis. Et je ne dis l’Ensemble, dans le système, que comme une partie de celui-ci, quand il est la partie globale que JE joue, par la succession de ses systèmes. La relation n’est pas la même dans un système d’ensembles et dans l’ensemble des systèmes, ni l’Intelligence Naturelle — primitive dans l’Intelligence Artificielle, n’est l’Intelligence Naturelle englobante des I.A. diverses dans une autre réalité. Dans un cas, les relations englobent les 3 altérités ; dans l’autre, la 3ème altérité, altérante, dès la soif, anéantit toute possibilité de relations (relais ou relaxe alors).

Une fois pour toutes, Marc-Aurèle fait du Réel (circulaire) un spectacle, de la vie une droite, vouée à l’anéantissement de la rupture. Il oppose la droiture de la vie organique (et sa fin) à la sphéricité, la courbure infinie de la réalité spectaculaire.

Que pouvons-nous faire de cette lucidité, à trois siècles de Marc-Aurèle ?

Peu de choses, à cause principalement de la diversité des sens du mot : « rayon ». Sinon cette très courte évidence : tout volume contient son rayon ; il n’est qu’un point sur quelque autre rayon contenu en un autre volume.

Ainsi, dans les 12 heures qui nombrent l’après-midi du 3 juin, je suis allé de la gare à la voiture où nous sommes entrés, M. et moi ; de la voiture, à l’entrée d’une rue piétonne, jusqu’au magasin de Marthe, où je suis entré ; du magasin au restaurant, situé de l’autre côté de la rue ; du restaurant à la librairie de l’Irrationnel ; de la librairie au café où, longuement, l’ami libraire et moi, avons discuté et bu ; du café au tramway qui m’a mené non loin de l’appartement de Marthe, deux rues plus haut ; du véhicule à la rue, donc, puis de la rue à la maison, où un escalier me guettait ; de l’escalier à la chambre qui m’était proposée, où j’ai pu me reposer — enfin !

Mais dirai-je « rayon » celui du magasin — d’antiquités — ou celui de la librairie ? Le rail du tramway ou le rayon de lumière entraperçu — si beau ! — dans la pénombre du café ?

Plus sérieusement, traitant du seul rayon d’un cercle, tenterai-je de mesurer ceux qui s’établissent de la gare de Nantes aux autres lieux de la ville : le magasin, le restaurant, la librairie, le café, l’arrêt du tramway MX, l’appartement de Marthe ? Ou bien dois-je mesurer le rayon qui s’établit de Paris à telle autre gare de France, dont Nantes n’est qu’une ?

Sur vingt ans, et non plus douze heures, je n’ai guère quitté la France, mais je l’ai parcourue, de Nantes à Lille ou Lyon, Nîmes ou Marseille, pour y donner des conférences. Des gares plus ou moins grandioses et contournées, où les quais et les voies, sans parler des couloirs, se situent à divers niveaux, autour de la plus vaste et complexe de Paris (plurielle par l’Est, le Nord, Montparnasse, Austerlitz, de Lyon) ?

Me dirai-je contenu dans Nantes ou les douze heures ? Dans la France ou dans les vingt ans ? La gare de Nantes, toujours, n’y est plus qu’un détail, un point sur quelque trait. Mais JE, qu’y est-il ? Plus jeune, alerte, impatient d’aller, ou plus vieux, las d’avance et cherchant un asile ? Supportant les 12 heures, peut-être, plus difficilement que les 20 ans, et les 20 ans plus difficilement que les 60, où mes étapes avaient été l’Afrique du Nord, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, autour de la Méditerranée ?

7 – Les dialectiques

Nettement, 2 appareils s’imposent, dès le départ dédoublés : de quelques lieux autour de la gare de Nantes, de cette gare parmi les autres dans la nation, mais aussi de JE, à travers les années ou à travers les heures. Car le mot, le nombre et la figure du Rayon ne sont comparables ici et là.

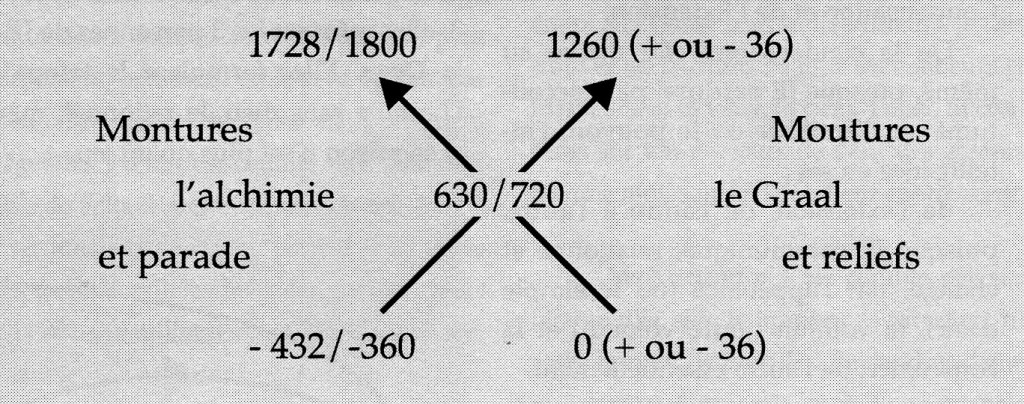

Etrangement, je les ai composées, ces machines, avec les 56 ans d’écart, que j’ai dénombrés en mon premier aveu. A la différence près que la plus récente date de 1996, la plus ancienne de 1940, mais il m’a fallu 2 ans avant de les figurer. A mieux y regarder même, le germe de la plus ancienne ne fut-il pas les 3 Vertus de mes dix-huit ans, le germe de la plus récente dans mes travaux de 1993/1994 ? Les vertus avaient commandé à ma jeunesse ; ma vieillesse (la « retraite ») s’ouvre par les dialectiques factrices (la désunion et l’union de l’alchimie, le plein et le vide du Graal). C’est lentement, sur les 10 ou 11 ans peut-être, que les concepts se donnent un corps, ou que les aspects s’organisent et s’assemblent.

Ce jeu de la datation des 2 machines n’a plus qu’un intérêt très relatif, dès l’instant que les 2 machines sont.

A) Les dialectiques factrices et la déclinaison

L’origine de la machine fut par les 2 jeux de mots sur monture et mouture, pour dire l’Unité là, la Forme Vide ici. Je voyais déjà, sans doute, une lecture (un enchâssement) et un acte, toujours sensé, directionnel, de quelque coursier, dans la Monture. Et un salaire (une fin), une reproduction, par l’inscription, en toute Mouture.

Plus tard, le salaire, un vestige, et la reproduction (du chemin, par le talus) se sont formulés tous deux dans le Relief.

« Monture » s’est situé entre les « parures » enchâssées et le « parage » dans le double sens de la Défense, à l’ouest de Paris : une protection, une banlieue.

Ces 4 mots : monture, mouture, relief, parade formulent l’appareil en question, fait de parties évidemment discontinues, ludiques : des donnes qui se pourraient proposer bien des divertissements multiples à un public intéressé. Une sorte de jeu de l’oie ou même de jeu de rôles non moins rigoureux que les échecs…

Mais plus utilisables, comme le montre le schème qui m’y a mené :

Et le montreraient d’autres schèmes, figuratifs d’ères précédentes, qui ne diraient plus l’Or et le Graal mais, par exemple, la Terre Promise et l’Arche, ou le Souffle de Vie et le Jardin d’Eden. Car les 4 mots et leurs sens peuvent être lus comme des habits, des masques, d’une pensée cohérente et présente, quoique parfois cachée, sur plusieurs millénaires — ou comme des facteurs, différemment nommés en des ères différentes, d’une seule Entité que j’ai dite le Réel.

Dans l’ère gréco-biblique, j’aurais dit d’autres 4 : le peuplement et le dépeuplement, l’éloignement et l’approche ; et d’autres en l’ère de Création, en celle de la Similitude, en celle du Nash. Mais c’eût été toujours la dialectique d’un Même (constant comme la Pierre, modèle ou créatif comme l’inconscient) et de l’Autre, divers (debout, couché) discontinu et séparé du Même, apparent en quelque conscience, etc.

Si je dis le Même et l’Autre, pourtant, en cette époque-ci, n’est-ce pas que l’alchimie et la quête m’obsèdent encore alors que le Fils prime encore sur l’Esprit, non advenu ? Ou est-ce que, dans l’Esprit, le Même et l’Autre primeront comme aujourd’hui — et que les 4 mots les déportent seulement vers plus de réalité que le Graal et l’Or ? Les 4 positionnent, mais non plus que les cardinaux, les éléments, les jeux, les « sciences ». Les 9 leur donnent sens, mais non plus que les Vents, les Muses, les Héros, les Sibylles, les Mages.

Car, si JE compose le schème, à chaque fois un peu différent, on voit que JE, en ses 3 personnes, demeure indistinct ; et de même innommés les 3 lieux, que le schème rassemble au centre (ici, le 7èmeou le 8ème siècle) : à la fois le moyeu de l’œuf ou de la roue, le moyen/moyenne, et la partie (englobante dans le jeu, fragmentaire dans le Tout). L’Unité même du dieu, un carrefour et l’entour que je nomme l’Eden et sa sortie ; le temps de Moïse et l’exode mais la Tribu ; le temps des maires du palais mais du Roi fait néant dans le fief. Primant le 3, jusqu’à le dissoudre, le 4 impose précisément la double dialectique que disent les 4 mots. La lecture n’est pas fidèle si elle n’est pas « actualisée ». L’apogée n’est pas une fin, bien qu’elle commence le déclin, au plus haut de l’inscription, dans le temple ou l’église. Exactement comme l’orbite atteinte minimise, puis annule le rayon tellement moindre !

Mais, pour le JE, conquis ou négligé, l’orbite n’en était pas moins l’Autre. Même s’il en fait, plus tard, le Réel-Dieu.

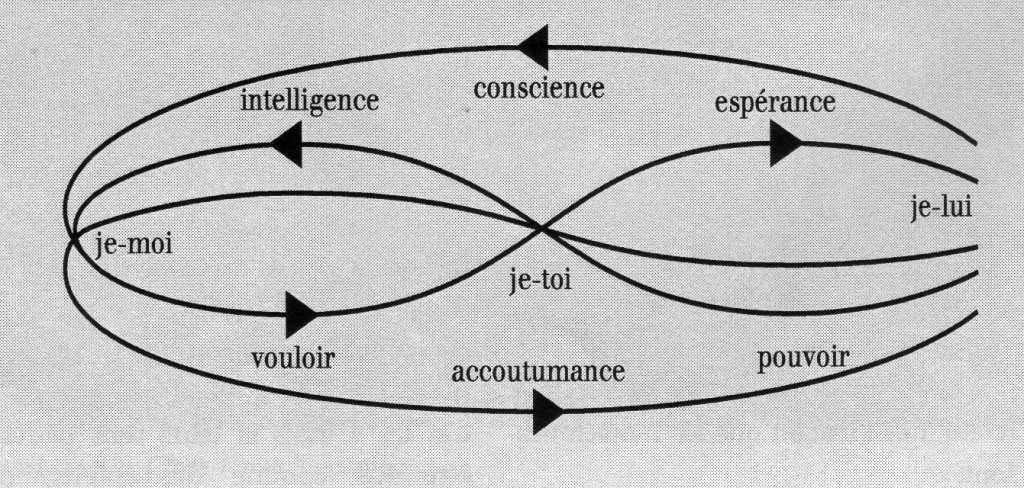

B) Les dialectiques facultantes (et facultatives)

De 1938 à 1942 (ou 43), maint ouvrage m’avait révélé les 3 Vertus de Platon : le Vrai, le Bien, le Beau et disposé à en faire les 3 lieux qui conditionnent JE et d’où JE se libère : le Je-moi (l’entendement), le Je-toi (la passion), et le Je-lui (la sensation). Les 4 ou 5 ans — je le vois aujourd’hui — n’avaient guère été emplis que par le problème : comment JE passe-t-il d’un domaine à l’autre ? A la longue, il m’avait semblé que ce ne pouvait être que par les 2 voies de la Condensation et de l’Extension.

De la condensation, du même au même, puisque JE perdure, par l’accoutumance, l’aptitude ou le pouvoir, l’intelligence en soi ;

de l’extension, de l’autre à l’autre, puisque JE communique, relationne et change, par l’appétence (ou le simple désir), la volition (toute volonté) et la conscience, de l’autre essentiellement.

La machine situait les 6 facultés dans les 3 lieux ou 3 vertus. Mais ce n’était pas sans faire de chacune d’elles une condition de la localisation ou une libération du lieu.

Je ne sais plus quel schéma j’avais choisi d’abord. Je propose celui-ci :

Il n’est pas besoin d’être expert dans la psychologie de l’époque 40, trop méprisée aujourd’hui, pour noter que le schème subsiste en son intégrité si je prends le Je-lui ou le Je-moi pour centre au lieu du Je-toi (le Vrai ou le Beau au lieu du Bien). Mais, en effet, le temps du Taureau a placé le Beau au cœur, l’ère du Bélier le Je-moi, l’ère du Poisson le Je-toi. L’ère de l’Esprit y placera de nouveau le Je-lui ou le beau (l’Harmonie). Car nous ne sommes plus dans la Croix cardinale mais dans les replis des 2 serpents dont l’embrassement ne cesse de se modifier, comme ils se modifient, l’un et l’autre, en leurs mues. Ainsi que JE.

Les 2 figures

Elles ne sont pas seulement différentes, traitant l’une de JE (courbe) et l’autre d’un Englobant ludique (droite). Elles s’inversent en tous points, non moins que l’entrée et la sortie, la voie et le quai, l’horizontal et le vertical, le continu et le discontinu, etc.

Les dialectiques factrices, que fondent les 4 mots, éliminent les 3 lieux, qu’elles confondent en un seul : le centre de la Croix : à la fois le moyeu de la roue ou de l’œuf (le Temps de Dieu), le moyen/moyenne des chronologies et la partie qui se joue non moins que la partie (fragment) du Tout. Eliminant les 3, elles refusent les 3 personnes de JE en la Doxa. Elles formulent le temps de l’homme sans dieu, le rationnel, même si sa raison n’est plus qu’un jeu.

Les dialectiques facultantes, que fondent les 3 Vertus ou Lieux, ne cessent de dire les 3 Personnes, même si aucune des 3 ne se conçoit sans la quadrilogie des 2 conditions et 2 libérations, par le dédoublement des voies de condensation et d’expansion.

C’est la formulation du temps de l’homme de Foi, même si sa croyance n’est qu’en l’Etre-je, par les 3 personnes des Soufis : Je-moi, Je-toi, Je-lui.

Niant les 3 de la Doxa, le rationaliste nie la Personne au profit de l’observateur ou du joueur, que les cardinaux situent (comme le sophiste ou le philosophe Alain l’ont démontré).

Négligeant le 4, à ce point qu’il ne sait plus quelle trilogie de tribus ou de vertus théologales se situe à tel cardinal, le réaliste irrationnel s’isole de l’Englobant réel et de tout contenant de l’Etre : ce dieu-là en JE, qu’il nomme Dieu.

Ainsi que Poe, Nietzsche, Artaud l’ont fait.

Mais l’Englobant est-il une sphère, dont JE ne serait que le rayon ? Ou une figure volumineuse toute différente (le cylindre de Beckett, le cône de Yeats) ou JE serait comme une double ellipse, un analemme, une spirale ?

Ni une machine ni l’autre ne le disent ou montrent, ou nombrent.

Preuve que l’aveu ne suffit pas.

Jean-Charles Pichon, 1999.