III

LE SERPENT A PLUMES

Dans son Signe, le Mythe s’impose en une progression continue, qu’il est donc aisé d’étudier, du « pressentiment » au « royaume » ; mais cette progression même s’exerce aux dépens des autres mythes mutants, dont elle arrête ou retarde l’évolution, ne serait-ce que pendant ce « temps-là » du « royaume ».

Ainsi, nous avons vu la première mue gémique (achéenne ou maya) connaître un double affaiblissement : pendant le « royaume » bélique (le moyen âge grec) et pendant le « royaume » des Poissons ; puis la première mue taurique (islamique ou hindouiste) connaître ses premiers revers, éparpillements et schismes pendant le « royaume » chrétien et bouddhique. En sorte que le Croissant ici, les Jumeaux solaires là n’ont triomphé que sur de courtes périodes, se maintenant et survivant à l’aide de nouveaux syncrétismes (étroitement liés à l’évolution de l’Esprit Universel, du Taureau au Bélier, du Bélier aux Poissons…).

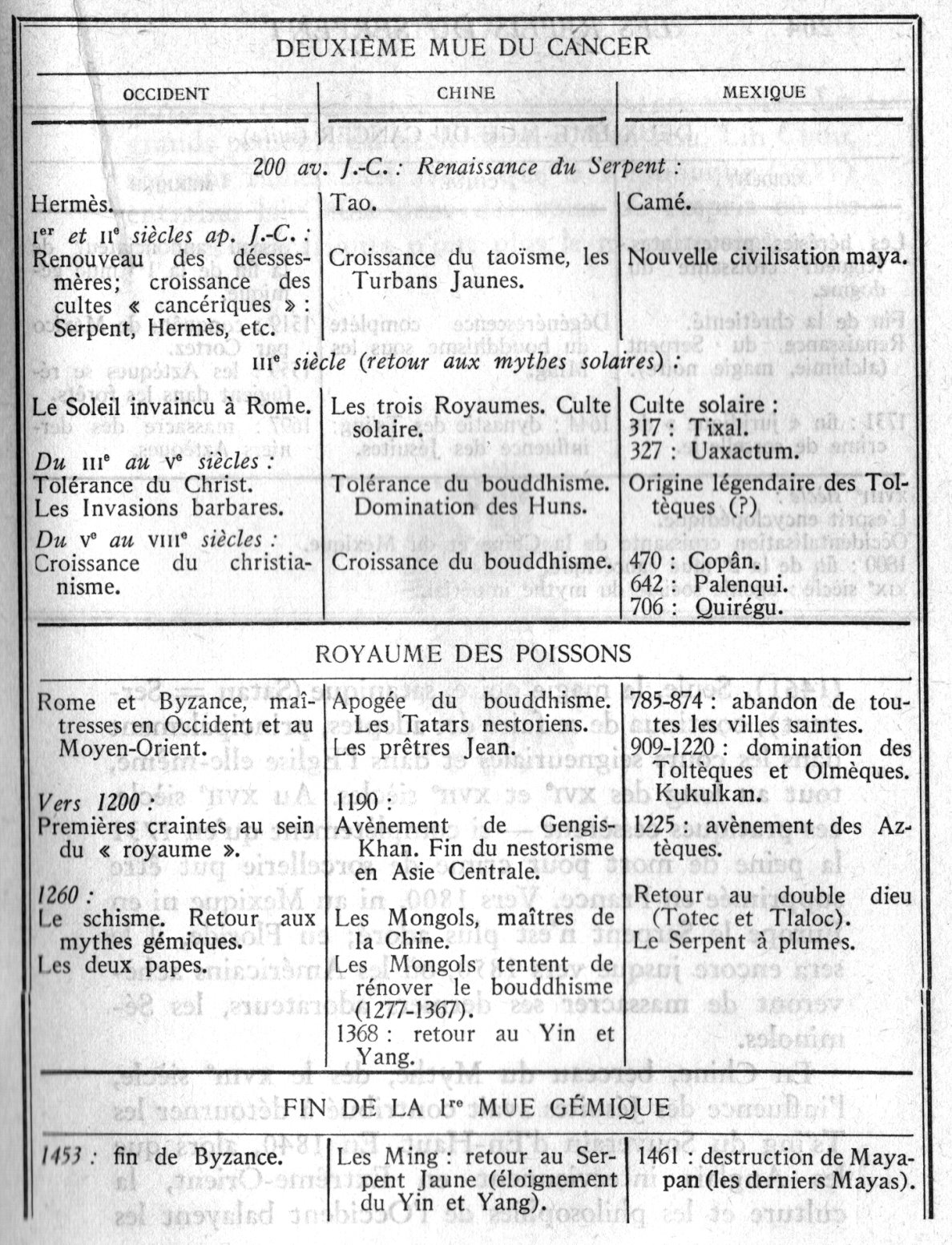

Plus lointaine et moins discernable, l’évolution de la première mue cancérique semble avoir obéi à un rythme analogue. Reste à savoir si la seconde mue du Mythe y obéit de même.

La seconde mue du Cancer : Hermès

C’est en 205 avant J.-C. que le peuple romain reçut triomphalement la Pierre Noire de Pessinonte et l’érigea sur le Palatin. Quatorze ans plus tôt, en 219, le roi de Sparte Cléomène avait été, après sa mort, exposé sur la croix par ordre d’un Ptolémée. Ceux qui gardaient le corps virent un serpent monstrueux s’enrouler autour de la tête du roi, « de façon qu’aucun oiseau de proie ne pût s’en approcher ». Plutarque, citant le fait légendaire, précise que « par la suite, les anciens attribuèrent au serpent plus qu’à tout animal un rapport intime avec les héros[1]. »

Raison bien faible pour expliquer un renouveau universel ! C’est l’époque où renaissent dans l’Inde les antiques rois-serpents, en Grèce la déesse-mère, en Egypte Isis-aux-serpents. Au siècle suivant, alors qu’en Chine les Han ressuscitent le Souverain d’En-Haut sous le nom de la Terre Souveraine et sous le symbole du Serpent Jaune, tous les peuples riverains de la Méditerranée adorent de cent façons le mythe recréé : Junon à Rome, Pierre Noire au Nabatène, Serpent de Pallas sur l’Acropole — et, partout, Hermès triomphant.

Hermès, le dieu au caducée, est également le dieu savant. Strabon rapporte qu’en 24 avant J.-C., les prêtres de Thèbes faisaient remonter leur science à Hermès[2] ; Philon de Byblos (vers 100 après J.-C.) l’affirme des prêtres phéniciens[3] ; d’autres auteurs feront du Maître de toute connaissance un synonyme du mage perse Ostarès ou de l’Egyptien Pétosiris.

Sous le nom d’Hermès le Trismégiste seront placées à la fois l’alchimie naissante, la science du rapport entre les plantes et les planètes (ainsi que la médecine) et la science du rapport entre les Signes et le corps humain (ainsi que l’astrologie).

Comme le Tao chinois, qui savait se soumettre au Yin et Yang gémique, Hermès-double serpent est également oiseau (ailes au casque, aux talons). Le premier prolongeait l’œuvre et la pensée de Confucius, tout imprégnées du culte de l’Empereur Blanc ; le second, la pensée (dialectique) de Socrate. Mais ce n’était pas sans les contredire.

Alors que le Sage chinois et le Sage grec avaient prêché l’Exactitude, non la Vérité, car « l’homme ne connaît que l’homme », le taoïsme et l’hermétisme prétendaient enfermer toutes choses dans l’orbe du Savoir : la dialectique cessait d’être un « outil de sagesse » pour devenir un moyen de connaissance.

Autre distinction : là où Confucius et Socrate, sans nier les dieux, ne tenaient pas leur adoration pour nécessaire à l’accomplissement du Bien (sinon comme soumission à un devoir social), hermétistes et taoïstes considèrent que l’homme, soumis aux lois cosmiques, se doit de les connaître et de les respecter. Le Serpent s’est reployé sur lui-même : dédoublé, il enserre l’univers. Il symbolise toute la science ; par conséquent, il ne peut négliger les rythmes de l’éternel retour, la clé secrète du « remue-ménage des dieux[4] ».

Pas plus que le Tao, ainsi, Hermès ne se laisse enfermer dans un culte spécial. Dans l’Asclépius, traité anonyme, le dieu lui-même l’affirme violemment : « C’est un crime de brûler de l’encens devant l’autel : Dieu n’a aucun besoin, puisqu’il est en toutes les choses et que toutes les choses sont en lui. » Plutarque juge sainement quand il atteste que, par ce Nom, il faut entendre « la puissance du souffle » (de l’Esprit)[5] — ou Hippolyte, quand il confirme qu’Hermès n’est autre que le Logos (l’interprète du dieu invisible)[6].

En effet, les rapports que croyaient discerner les premiers hermétistes entre les « lieux » célestes et les actions des hommes sont également le principal sujet d’étude des disciples de Lao-Tseu. Pour les uns et les autres, le problème est de découvrir le secret des mues divines, dans l’espoir de comprendre alors le sens et la direction de l’évolution humaine[7]. Et c’est aussi pourquoi le Christ et le Bouddha seront reçus par eux, quand ces dieux ne l’auraient pas été de Socrate et de Confucius. Ceux-ci avaient atteint leur équilibre ; ceux-là s’en cherchaient un.

Il ne peut donc surprendre qu’en Chine le taoïsme n’ait triomphé que pendant les premiers siècles de la mue, où le Tao soumit les trois quarts de l’Empire et assuma pratiquement l’entretien et l’organisation de l’Etat jusqu’au début des Trois Royaumes.

L’optimum de ce développement semble s’être situé vers le début du second siècle après J.-C. : alors, les adeptes militants du taoïsme (les Turbans Jaunes) atteignaient le nombre de 360 000, répartis en trente-six circonscriptions. L’un des chefs du mouvement, Tchang Kio, avait prophétisé pour l’an 184 le renouvellement d’un cycle, et ce fut en 184 justement que la prise de son dernier réduit, Nanyang, mit fin aux beaux jours du taoïsme. Quelques îlots de résistance se maintinrent toutefois, difficilement, jusqu’en 215.

Ces mêmes quatre siècles (200 avant J.-C. — 200 après J.-C.), où le Serpent dominait en Chine, furent également l’époque où le Cancer, en ses multiples symboles : Grande Mère, Pierre Noire, Isis, Hermès, etc., triomphait en Occident ; où l’alchimie, l’astrologie et la médecine se développaient parallèlement en Grèce, à Rome, en Egypte — et jusque dans les sectes juives de Palestine et de Mésopotamie, cependant qu’ici et là le christianisme et le bouddhisme commençaient — timidement — leur prodigieuse croissance[8].

Freinée dans son évolution par l’avènement de l’Esprit (des Poissons), la seconde mue du Cancer se chercha un allié et le trouva bientôt dans le Taureau, à l’aurore de sa première mue. C’est alors que, dans l’Inde, les derniers dieux-serpents se fondent dans l’hindouisme renaissant, que le Sérapis décadent (à la figure de Serpent) disparaît au profit des cultes du Croissant, d’où Mahomet tirera l’Islam.

[1] PLUTARQUE, Agis et Cléomène.

[2] STRABON, XVII, I, 46.

[3] D’après EUSEBE, I, 9, 24.

[4] La même évolution se laisse percevoir deux millénaires plus tard, des « libres-penseurs » de notre XVIIIe siècle — encyclopédistes et libertins — à la prétention néo-mystique des « inspirés » du XIXe siècle (et, notamment, les Transcendantaux américains, précurseurs de la Christian Science et de toutes les théosophies). Or, nous sommes à ce moment à l’aube de la deuxième mue gémique et à la veille de la troisième mue du Cancer.

[5] PLUTARQUE, Isis-Osiris, 61.

[6] HIPPOLYTE, Réfutation de toutes les hérésies.

[7] Au siècle dernier, le plus grand des Transcendantaux, Emerson (1803-1882) semble souvent traduire un texte taoïste ou hermétique alors qu’il exprime, au contraire, sa pensée la plus profonde et la plus originale :

« Dans la Nature tout tend au cercle,

Et nous, orgueilleux éphémères,

Spectateurs qui ne voyons que les surfaces,

Si nous comprenions les valeurs cachées,

Quels créateurs ne serions-nous pas à notre tour ! »

(Essais, 1ère série).

« Une chaîne subtile aux anneaux innombrables

Rattache le plus proche et le plus éloigné,

Et le ver, s’efforçant d’être homme,

Gravit toute la spirale des formes… »

(May-Day), 1867).

[8] Entre 200 avant J.-C. et 200 après J.-C., précisément, se situe l’éveil de l’Esprit Nouveau, des premiers écrits messianiques et du premier concile historique bouddhiste aux premières persécutions.

La montée du dieu nouveau

Désormais, seul, ce syncrétisme Serpent-Taureau se maintiendra en face de la chrétienté, sauf au cœur du « royaume » (Xe et XIe siècles) où, dans le monde entier, en Inde comme en Afrique, en Espagne comme en Palestine, l’Islam devra céder devant le Dieu.

Or, il se trouve qu’en Orient et en Occident, bouddhisme et christianisme vont suivre, synchroniquement, deux évolutions parallèles.

En 60-70 après J.-C., les premières communautés bouddhiques s’installent en Chine ; le christianisme pénètre à Rome avec Saint Paul.

Aux IIe et IIIe siècles, le bouddhisme chinois lutte contre le confucianisme et le taoïsme ; le christianisme, contre les religions romaines et juives.

Le premier souverain protecteur du bouddhisme en Chine est Che-Hou (330) ; le premier protecteur romain du christianisme, Constantin (312-337). Le second protecteur du bouddhisme est Fou Kien (380) ; le retour du christianisme à Rome suit l’apostasie de Julien et se situe en 364. Dès la fin du règne de Théodose (379-395), on peut dire que le christianisme est religion souveraine à Rome. En 405, sur dix familles chinoises, neuf suivent l’enseignement de la foi nouvelle.

Tout au long des Ve et VIe siècles, on voit de même les « barbares » se convertir au dieu nouveau, tant en Orient qu’en Occident. Puis, alors que s’affirme la puissance croissante de Byzance et de Rome, la dynastie des Souei (589) et celle des Tang (618) assurent au bouddhisme sa plus grande expansion. C’est le temps des premières missions chrétiennes dans les pays celtes et nordiques, et le temps du célèbre « voyage » de Hiuan-Tsang en Asie Centrale (630). C’est, matériellement, le début de la puissance byzantine qui, trois siècles plus tard, égalera l’ancien empire d’Alexandre, du sud de l’Italie jusqu’au pays des Parthes et le début de la nouvelle puissance chinoise, avec le rattachement de la Mongolie à l’Empire (630), la clientèle acquise du Tibet (641), la soumission de Tourfan, Karachahr, Koutcha, Khotan (entre 640 et 648), tandis que des liens plus étroits se nouent avec l’Inde (643) et avec l’empire sassanide (649).

La fin des dynasties des Tang ne marquera pas la fin de cette expansion ; et le bouddhisme, puissant sous les Song (960-1127), ne commencera d’être combattu qu’au début du XIIIe siècle, par les ouvrages philosophiques de Tchou-Hi (mort en 1220), puis par les conquêtes mongoles.

Le bouddhisme chinois

Il nous faut retarder l’analyse de la religion bouddhique, dont l’étude se situe normalement dans le cadre d’une étude des religions de l’Inde (car elle n’est, d’une certaine manière, qu’une des expressions de la conception indienne de l’éternel retour). Mais, en Chine, son évolution présente des caractères très définis, qui la distinguent de la religion indienne et, peut-être, la rendent plus comparable aux religions du Christ dans le rythme de cette évolution comme dans son esprit.

De même que le christianisme des premiers siècles ne se laisse pas aisément distinguer des autres cultes et mythes grecs, égyptiens et romains (Sérapis, Hermès), le bouddhisme chinois des IIe et IIIe siècles demeure étroitement lié aux mythes cancériques du Taoïsme. A tel point que les premiers textes bouddhiques étaient interprétés dans le sens des idées de Lao-Tseu et que les mots des deux vocabulaires purent être indifféremment pris l’un pour l’autre : « Tao » pour « Bodhi », « Wou Wei » (le non-agir) pour « Nirvana », etc.

Religion reconnue à la fin des Trois Royaumes (284 après J.-C.), le bouddhisme allait, sous l’influence indienne, revenir aux sources du Mythe vers 335. Tout le temps des invasions barbares, jusqu’au VIe siècle, cet enseignement ne cessa non seulement de s’épanouir mais de s’épurer — jusqu’aux missions de Hiuan-Tsang, de Yi-Tsing (631-713) et de beaucoup d’autres, dont l’activité missionnaire fut également considérable.

Une des marques essentielles de l’esprit des Poissons est son caractère matriarcal (le Signe lui-même étant féminin) ; et cela nous explique aussi bien les régences de femmes dans les royaumes chrétiens que les Impératrices byzantines. Il est remarquable que l’apogée du bouddhisme en Chine fut annoncé par la régence de Wou-Tsö-t’ien (660), impératrice à partir de 690. Au siècle précédent, la brève régence de la reine Hou des T’O-pa avait montré l’exemple ; bien que tyrannique et cruelle, cette souveraine n’en avait pas moins été bouddhiste convaincue, grande bâtisseuse de monastères et de bonzeries.

Les deux grandes doctrines du bouddhisme indien, Hînayâna, le « petit véhicule » (qui met l’accent sur le salut personnel) et le Mahâyâna, ou « grand véhicule » (qui tend à la libération de soi-même dans l’universel) se retrouvent également en Chine, où la seconde doctrine l’emporte rapidement[1]. Elle entraînait la croyance aux incarnations successives des dieux (conception orientale de l’éternel retour), en même temps qu’aux incarnations successives de l’homme en marche vers le Nirvana. Ces incarnations divines ou mythiques prirent le nom de Bodhisattavas, qui les distinguait du Bouddha originel. L’une de ces Bodhisattavas, Avalokiteçvara, reçue en Chine sous le nom de Kouan-Cheu Yin (ou Kouan-Yin) y devint très vite une divinité essentielle, à laquelle les confucianistes rattachèrent naturellement le Yin ancestral, féminin et discontinu.

Représentée par les peintres et les sculpteurs comme une « nautonnière », déesse des Poissons, Kouan-Yin apparaît également, soit seule et sauvant d’un naufrage des barques ou des hommes, soit assise sur un lotus, symbole de la Vierge, et tenant dans ses bras un petit enfant souriant. On la reconnaît aujourd’hui encore dans la seule femme parmi les huit Immortels : la Demoiselle Immortelle Ho[2].

[1] Les deux grandes tendances qui se font jour dans le christianisme à partir du IVe siècle : apostolat dans le monde ou retraite en Dieu (prêtres ou moines) recouvrent sensiblement la même contradiction. Mais, en Occident, la doctrine du « salut personnel » devait l’emporter.

[2] Les sept autres Immortels sont Tié-Kouaï Li (le voyageur à la béquille de fer, bélique, comme tous les grands boiteux, Jacob ou Vulcain) ; Han-Tchoug-Li, présenté comme ayant vécu sous les Xia (mythe : le Taureau) ; Lu-Toug-pin, le Joueur aux visages changeants, porteur de l’Epée volante avec laquelle il tua le Serpent Jaune (symbole trop clair des Gémeaux) ; Han Siang-Tseu, dont nous savons peu de chose ; Tchang Kouo-Lao, vieillard dont l’âne magique pourrait être l’image dépréciée de l’antique cheval solaire ; T’sao Kou-Kieou et Lan T’sai-ho (qu’emporte au ciel une cigogne ?).

Les Mongols

Parmi les concordances les plus surprenantes qu’offre l’histoire mondiale est assurément la parution au même moment, tout à la fin du XIIe siècle, de trois ouvrages qui sonnèrent le glas de l’Esprit Nouveau. En Europe, le livre de Joachim de Flore ; en Chine, les ouvrages de Tchou-Hi ; dans l’Inde, ceux de Ramanuja. Le premier annonçait la fin de la chrétienté, les deux autres la décadence du bouddhisme et le retour au confucianisme en Chine, à l’hindouisme dans l’Inde. Nous savons ce qu’il en advint de la chrétienté en Occident. Dans l’Inde, où une attaque des Turcs au début du XIe siècle n’avait eu aucune conséquence durable, on peut dater les grandes conquêtes musulmanes de la victoire de Mohamed de Ghûr en 1192. Au siècle suivant, la Chine tombera au pouvoir des Mongols et devra subir leurs mythes et leurs dieux.

De ces derniers, ce n’est pas l’instant de parler encore. Il doit suffire de noter que les Mongols, pas plus que les Huns, n’étaient les « hommes sans dieu » qu’on se représente volontiers. Au XIIIe siècle, Marco Polo leur prêtera une divinité à la fois solaire et bélique, Nacigay, « dieu terrien des enfants, des bêtes et des blés »[1]. Mais, en fait, leurs croyances à cette époque, sont tout autant cosmiques que celles des Parsis (les derniers servants du Feu), des Japonais ou des aztèques, comme celles de leurs ancêtres, les Huns, avaient ressemblé aux croyances des Celtes, des Mèdes et des Perses deux mille ans plus tôt.

Nous avons indiqué comment les sept encoches du bouleau que gravissait l’apprenti-chaman répondaient aux sept couleurs d’Ecbatane, aux sept « seuils » de l’échelle mithraïque. Au lendemain du « royaume » des Poissons, une huitième encoche apparaissait nécessaire.

A la même époque, en Inde, les servants de la Bhakti prévoient la dixième mue de Vichnou et les bouddhistes savaient le nom, Maitrêya, de la huitième mue du Bouddha « qui versera l’eau », le vase qu’il tient à la main étant le symbole même sous lequel nous représentons le Signe du Verseau.

On admet cette science des Indiens (des Mèdes, des Perses…) ; elle surprend de la part des Mongols. Mais il faut se rendre à l’évidence. Pas plus que les Celtes et les Mayas, les Ouralo-altaïques n’ont ignoré les lois de l’éternel retour.

Alors que s’achevait la Grande Année du Lion et que dépérissait le Royaume des Poissons, alors que symboles et mythes gémiques resurgissaient dans le Saint-Empire (l’Aigle à deux têtes), à Byzance (la dialectique manichéenne) et dans toute l’Amérique du Sud (Mayas, Aztèques), des plaines de l’Asie Centrale naissait l’imprévisible raz de marée qui allait submerger la Chine, la Perse, la Russie et la moitié de l’Europe. L’homme qui créait ce mouvement et le conduisait à la victoire, Gengis-Khan, choisissait pour emblème l’oiseau gémique par excellence : le Faucon.

Or, le premier ennemi que Gengis-Khan dut vaincre était le chef des Keraït, dont le clan — plus de cent mille guerriers — était bouddhiste et nestorien, et dont l’empire avait dominé en Asie Centrale tout le temps du « royaume » chrétien, du début du Xe siècle à la fin du XIIe. En 1248, André de Longjumeau, envoyé de Saint Louis, croira voir en ce chef, grand-père du souverain mongol Guyuk, le légendaire Prêtre Jean, tandis que l’historien oriental Barhebraeus fera de lui « un prêtre nestorien qui s’éleva et se fit roi ». Assez vite, toutefois, ces légendes seront combattues. Odoric attestera qu’il n’y a pas « la centième partie de vrai à tout ce qu’on a dit du Prêtre Jean ». Bientôt, les écrivains occidentaux de la Renaissance attacheront le nom de Prêtre Jean aux souverains éthiopiens de la dynastie chrétienne des Zaguès (dont la fin, également, se situe au XIIIe siècle).

L’historien contemporain a donc beau jeu de railler cette légende. Mais, s’il était naïf de vouloir comparer le culte syncrétique d’une peuplade tartare à la minutieuse liturgie de Rome, que penser et que dire d’une spécialisation si « compartimentée » qu’elle a pu dérober aux historiens l’universelle et synchronique évolution des Mythes, identiques pour le monde entier dans les mêmes temps ?

En ce XIIIe siècle, en effet, où le bouddhisme doit céder en Inde devant la conquête musulmane, en Chine devant la conquête mongole, les derniers « nestoriens » disparaissent de la Perse, la chrétienté éclate, l’Islam reconquiert toute sa puissance, au Moyen-Orient comme au cœur de l’Afrique noire. Un affolement tragique, consécutif à la brusque fin du « royaume », surprend de même et déconcerte toutes les races de la terre.

Au Bengale, renaît le culte de Krishna, en Afrique le mythe du Taureau (notamment, chez les Peulhs). Au Japon, le dieu Susanoo, lié aux cultes solaire et lunaire, devient le démon de la Pestilence et s’identifie à Gôza-Tennô, le roi céleste à la tête bœuf[2].

En d’autres points du globe, ce fut par une alliance avec les dieux jumeaux que le Serpent survécut.

[1] MARCO POLO : Le devisement du Monde (1928), traduit par A. t’Serstevens, Albin Michel.

[2] M. N. MATSUMOTO, Mythologie japonaise.

Quetzalcóatl

Nous ne savons que peu de chose du « moyen âge » maya au Mexique, sinon que les maîtres de l’heure en Amérique Centrale, Toltèques et Olmèques, nous ont laissé des œuvres (statuettes, principalement) dont le dépouillement, la spiritualité rappellent d’une manière frappante l’art sumérien du « royaume » taurique (antérieur de quatre millénaires). A la même époque — IXe et Xe siècles — l’art roman des pays chrétiens et l’art « Song » en Chine expriment la même pureté et la même innocence, caractères essentiels de tout « royaume ».

Or, dans les récits que Bernardino de Sahagun a rapportés de l’expédition de Cortez au Mexique[1], le saint toltèque Kukulkan (dont les Aztèques feront Quetzalcóatl) apparaît bien comme un « double » du Christ et du Bouddha, tandis qu’accompagné « de boiteux, de bossus et de nains », il parcourt l’Amérique Centrale en prêchant le dénuement, le don de soi et l’entraide. Mais, en franchissant les cols de la Sierra Nevada, il perdra ses disciples, qui mourront de froid. Ayant « pleuré longuement leur mort », le saint poursuivra seul son apostolat[2].

Sa disparition est des plus singulières : elle réunit dans un seul mythe le caractère marin des « Poissons » et l’ancestrale légende de la victoire du Signe.

[1] BERNARDINO DE SAHAGUN, Historia de las Casas de la Nueva España.

[2] Le boiteux est un symbole bélique, le bossu un symbole taurique, le nain un symbole cancérique : aucun des trois ne survit au Froid du « royaume », où le dieu des Poissons se meut à l’aise.

Quetzalcóatl

Nous ne savons que peu de chose du « moyen âge » maya au Mexique, sinon que les maîtres de l’heure en Amérique Centrale, Toltèques et Olmèques, nous ont laissé des œuvres (statuettes, principalement) dont le dépouillement, la spiritualité rappellent d’une manière frappante l’art sumérien du « royaume » taurique (antérieur de quatre millénaires). A la même époque — IXe et Xe siècles — l’art roman des pays chrétiens et l’art « Song » en Chine expriment la même pureté et la même innocence, caractères essentiels de tout « royaume ».

Or, dans les récits que Bernardino de Sahagun a rapportés de l’expédition de Cortez au Mexique[1], le saint toltèque Kukulkan (dont les Aztèques feront Quetzalcóatl) apparaît bien comme un « double » du Christ et du Bouddha, tandis qu’accompagné « de boiteux, de bossus et de nains », il parcourt l’Amérique Centrale en prêchant le dénuement, le don de soi et l’entraide. Mais, en franchissant les cols de la Sierra Nevada, il perdra ses disciples, qui mourront de froid. Ayant « pleuré longuement leur mort », le saint poursuivra seul son apostolat[2].

Sa disparition est des plus singulières : elle réunit dans un seul mythe le caractère marin des « Poissons » et l’ancestrale légende de la victoire du Signe sur le Serpent[3]. Sentant sa fin prochaine, Kukulkan se construit un radeau de « couleuvres » et s’y assied comme dans une barque ; puis, lentement, l’embarcation dérive vers la mer…

Il faut disparaître pour réapparaître, mourir pour naître à nouveau. Cet enseignement de Saint Paul et des premiers Pères de l’Eglise fut également celui de Quetzalcóatl. De sorte que les Indiens attendaient son retour. Les Aztèques eux-mêmes, à l’arrivée de Cortez, crurent d’abord à sa résurrection. Bien qu’éphémère, cette croyance devait durer assez longtemps pour que cinq cents conquistadors viennent à bout de cinquante mille guerriers d’élite.

[1] BERNARDINO DE SAHAGUN, Historia de las Casas de la Nueva España.

[2] Le boiteux est un symbole bélique, le bossu un symbole taurique, le nain un symbole cancérique : aucun des trois ne survit au Froid du « royaume », où le dieu des Poissons se meut à l’aise.

[3] De même, dans les Actes, Saint Paul, piqué par une vipère, n’en éprouve aucun mal.

Le Serpent à plumes

Maîtres de la majeure partie de l’antique empire maya à partir du XIIIe siècle (vers 1225), les Aztèques avaient fait de Quetzalcóatl leur principale divinité en lui ôtant cependant tout caractère « néo-chrétien »[1]. Ils avaient également, du reste, emprunté aux anciens Mayas l’essentiel de leur panthéon et, notamment, « l’esprit gémique », dont ils colorèrent leurs mythes et leurs cultes.

Comme les Mayas reconnaissaient un dieu solaire, le jumeau Hunhapu, et la survivance cancérique des Camé, les Aztèques eurent un dieu solaire, Huitzilpochtli (Totec) et un dieu de la pluie, Tlaloc. Mais le grand-prêtre du premier dieu portait le nom de Quetzalcóatl-Totec-Tlamaczqui ; le grand-prêtre du second, le nom de Quetzalcóatl-Tlaloc-Tlamacazqui ; si bien que Quetzalcóatl « coiffait » en quelque sorte les deux divinités. Dieu de la pluie, il était serpent ; dieu du soleil, condor ; à la fois reptile et oiseau (comme le fabuleux Hermès grec[2]) : le Serpent à plumes.

Appliqués à « vivre » le mythe ambigu, les Aztèques l’incarnaient dans l’organisation de leur cité, de leurs cultes et de leur armée même : aux guerriers du Soleil, les chevaliers-aigles, s’opposaient les guerriers de la Lune, les chevaliers-jaguars. Enfin, leur calendrier, comme celui des anciens Mayas comportait certains mois dédiés au Soleil, d’autres mois à la Lune.

D’après notre tableau de concordances, la première mue des Gémeaux dut s’achever entre 1450 et 1500. Or, dans ces mêmes années, qui précédèrent la venue de Cortez, le roi Montezuma reçut un jour en présent un « oiseau de couleur noire et de la grosseur d’une grue ». Le roi se trouvait dans une salle de son palais. « C’était l’après-midi. L’oiseau avait au milieu de la tête un miroir rond dans lequel on apercevait le ciel et les étoiles, en particulier les Gémeaux. Puis, dans le miroir, apparut une foule de gens à cheval puissamment armés… » Montezuma fit aussitôt chercher ses prêtres pour qu’ils lui expliquent le prodige ; mais, tandis qu’ils réfléchissaient, l’oiseau disparut.

De ce moment, il semble que l’empire aztèque se sut condamné. Il y avait déjà un siècle qu’il vivait (ou se survivait) dans l’attente de cette fin, et que le peuple s’entraînait à subir la « grande épreuve » en détruisant, tous les cinquante-deux ans, le peu de biens (meubles, poteries, vêtements) qu’il possédait[3].

C’était au cours de cette cérémonie de la Fin qu’une victime volontaire était amenée au sanctuaire d’Uixachtlan et sacrifiée devant le peuple assemblé. A la vue de tous, le Grand Prêtre ranimait la Flamme sacrée en y jetant le cœur de la victime.

Les Espagnols — qui surent anéantir deux peuples au prix de quelques trahisons — s’indignaient particulièrement de ces sacrifices humains, « inutiles et cruels ». Ils étaient cruels, c’est vrai, et les Aztèques ne l’ignoraient pas, qui choyaient comme un dieu la victime volontaire pendant les mois qui précédaient le sacrifice ; mais leurs prêtres ne jugeaient pas qu’ils fussent inutiles, car il s’agissait pour eux d’alimenter par une libération de l’énergie humaine (dont le cœur était le foyer) l’énergie défaillante des dieux.

Cette notion d’un échange énergétique entre le Cosmos et l’homme se retrouve au lendemain de chaque « royaume ». Nous verrons que, vers le IXe siècle avant J.-C., les Phrygiens espéraient par des sacrifices humains restaurer la puissance de leurs dieux disparus ou moribonds. Au lendemain du « royaume » taurique, Sumériens et Akkadiens avaient pratiqué de même (ensevelissement de l’épouse et des esclaves avec le mort ; holocaustes sanglants…). Au lendemain du « royaume » chrétien, non seulement les Aztèques mais les chrétiens eux-mêmes attendent de la souffrance (mutilations, flagellations, ascèses, autodafés…) le catalyseur nécessaire.

Simplement, il ne semble pas que les Européens aient toujours compris pourquoi ils agissaient de la sorte, alors que les Aztèques ne l’ignoraient pas. Il n’est que de comparer aux douces courbes et à la pure sobriété de l’art olmèque la violence grimaçante de l’art aztèque pour prendre conscience de ce que put être le désespoir des Mexicains, lors du brusque passage du « royaume » de Kukulkan-Quetzalcóatl à l’empire du Serpent à plumes.

[1] Cela se fit sans doute par étapes. Ainsi, en Chine, les Mongols Yuan (1277-1367) avaient d’abord tenté de prolonger au-delà du « royaume » bouddhique l’Esprit qui l’avait animé.

[2] La ressemblance est encore plus précise : l’emblème de Tlaloc, comme celui d’Hermès, était fait de deux serpents enlacés (SELER, Codex Borgia, I, fig. 229).

[3] Afin de comprendre ce que signifiait ce « siècle » de 52 ans, au terme duquel tout devait être détruit et restauré, il faut savoir que l’année aztèque, empruntée aux Mayas, comportait 18 mois de 20 jours : 360 jours, divisés en 260 jours « lunaires » consacrés au Serpent et 100 jours solaires. Ce calendrier semble avoir été lié à l’observation du cycle de la planète Vénus, tantôt étoile du Matin, tantôt étoile du Soir, dont l’année est de 584 jours. En sorte que, tous les 104 ans, le premier jour du calendrier vénusien correspondait au jour initial du siècle maya (moitié du cycle vénusien).

La fin d’un monde

Ils croyaient vivre les derniers jours d’un dieu. Ils connaissaient, en fait, comme les Mongols, les derniers jours de trois divinités : le mythe solaire avait achevé sa « grande année » depuis le XIe siècle, les mythes gémiques venaient d’entrer dans leur second crépuscule, les mythes cancériques, seuls survivants, allaient entrer bientôt dans leur troisième nuit.

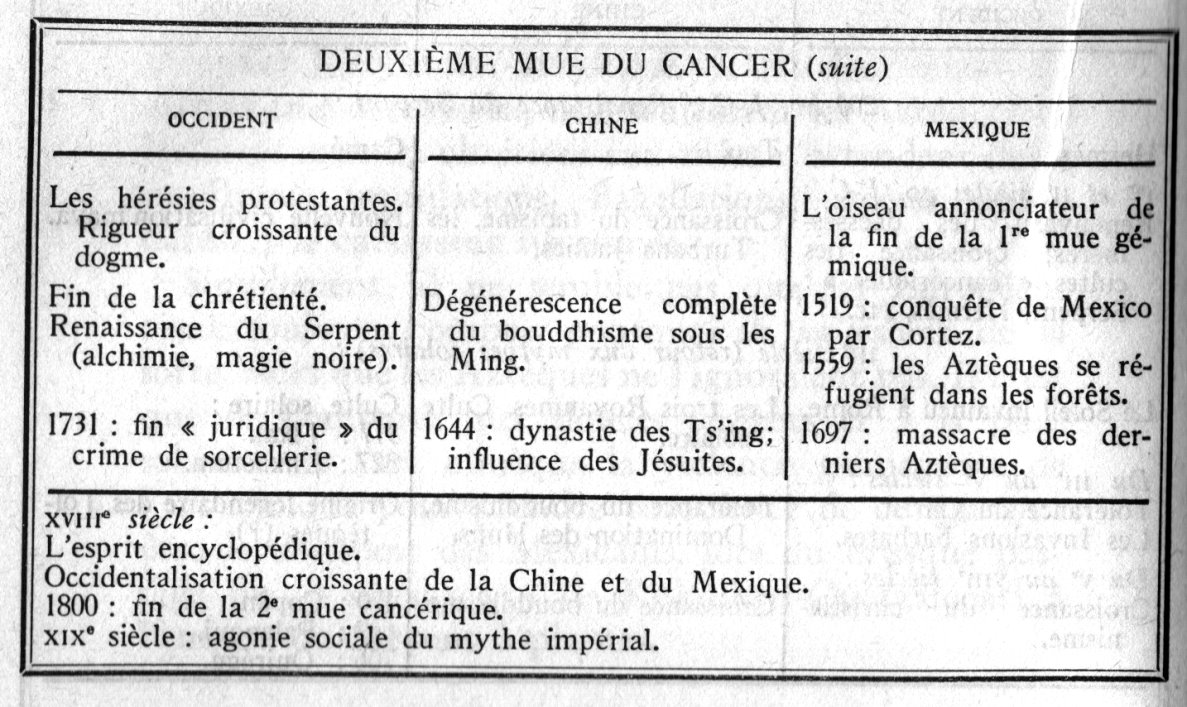

La seconde moitié du XVIIe siècle apporterait, au Mexique, la fin des derniers Aztèques (1697) ; en Chine la domination des T’sing (1644), qui devait, d’une part, stopper l’évolution de la culture chinoise, d’autre part livrer le pays à l’Occident.

En Europe, les rites agraires et la pratique de la magie blanche (gémiques) ont pris fin en même temps que l’Empire de Byzance (1453) et les derniers Mayas (1461). Seule, la magie noire, satanique (Satan = Serpent), continua de se faire des adeptes, principalement dans les cours seigneuriales et dans l’Eglise elle-même, tout au long des XVIe et XVIIe siècles. Au XVIIIe siècle, ces pratiques cessèrent — si complètement qu’en 1731 la peine de mort pour crime de sorcellerie put être supprimée en France. Vers 1800, ni au Mexique ni en Europe le Serpent n’est plus adoré ; en Floride, il le sera encore jusque vers 1850, où les Américains achèveront de massacrer ses derniers adorateurs, les Séminoles.

En Chine, berceau du Mythe, dès le XVIIIe siècle, l’influence des Jésuites avait contribué à détourner les T’sing du Souverain d’En-Haut. En 1840, alors que les Anglais interviennent en Extrême-Orient, la culture et les philosophies de l’Occident balayent les derniers vestiges des « superstitions » ancestrales. Les grands penseurs du siècle dernier, Yen Fou, Lin Chou, s’y sont ralliés bien avant que la République (1911) entraîne la Chine dans les voies de l’esprit où les mythes cancériques n’ont plus le moindre sens.

Jean-Charles Pichon 1963