PREMIERE PARTIE

LA LEGENDE ET L’HISTOIRE

I

LA GRANDE PEUR DU MOYEN AGE

Dans son petit livre Le mythe de l’éternel retour, Mircéa Eliade écrit : « A l’apogée du Moyen Age, ces théories (des cycles) commencent à dominer la spéculation historiologique et eschatologique. Déjà populaires au 12ème siècle, elles reçoivent une élaboration systématique au siècle suivant, à la suite surtout des traductions d’écrivains arabes… Un Albert le Grand, un Saint Thomas, un Roger Bacon, un Dante et bien d’autres croient que les cycles et les périodicités de l’histoire du monde sont régis par l’influence des astres, soit que cette influence obéisse à la volonté de Dieu et soit son instrument dans l’histoire, ou que — hypothèse qui va s’imposant de plus en plus — on la considère comme une force immanente au Cosmos. Bref, pour adopter la formule de Sokorin, le Moyen Age est dominé par la conception eschatologique (dans ses deux moments essentiels : la création et la fin du monde), complétée par la théorie de l’ondulation cyclique qui explique le retour périodique des évènements. Ce double dogme commande la spéculation jusqu’au 17ème siècle, bien que parallèlement commence à se faire jour une théorie du progrès linéaire de l’histoire. »

Mircéa Eliade cite parmi ses sources : Le système du monde de P. Dhem, Paris, 1913, et History of magic and experimental sciences par L. Thorndike, New York, 1929. La lecture de ces ouvrages n’en apprend pas beaucoup plus sur les croyances de Saint Thomas et de Roger Bacon; mais elle confirme que « l’imprécision de leurs connaissances astronomiques d’une part, de leurs connaissances historiques d’autre part, ne leur permettait pas d’établir une corrélation suffisante entre d’éventuels facteurs cosmiques et les évènements de l’histoire ».

Leurs théories, aujourd’hui, nous apparaissent encore plus confuses que le système publié par Joachim de Flore dans son Évangile éternel : une histoire du monde réduite à trois époques, dont chacune serait inspirée et régie par l’une des trois personnes de la Trinité.

Cependant, Joachim de Flore eut le rare mérite de rechercher dans l’histoire même des preuves d’une évolution progressive de l’idée de la divinité. En cela, il peut être considéré comme un des précurseurs de notre Teilhard de Chardin. Et ce fut en cela sans doute qu’il toucha les plus grands docteurs de son temps.

Lorsque le moine cistercien écrit son livre (vers 1190), l’Eglise de Rome est cependant au plus haut point de sa réussite. C’est l’époque des grandes cathédrales : Notre-Dame de Paris est commencée; à Soissons, à Cantorbéry, à Palerme, à Alcobaça, à Léon, à Bourges, on construit de nouvelles églises; on établit les plans des cathédrales de Chartres, de Rouen, de Reims, etc.

A l’exception de Grenade, les Arabes ne tiennent plus aucune place forte en Espagne; le Cid leur a repris Valence et Tolède est chrétienne. Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste, Frédéric Barberousse ont imposé une foi vivante en Angleterre, en France, en Allemagne. Les chrétiens du Liban (les Maronites) sont rentrés dans l’Eglise. Adrien IV a proclamé le droit des serfs à se marier librement et on lui obéit. Les appels qui retentissent de Rome pour la lutte contre les Cathares ou pour la reprise des Croisades sont immédiatement entendus. Les enfants eux-mêmes prennent la route pour aller libérer le tombeau du Christ.

C’est alors que paraît L’Evangile éternel où, pour la première fois sous la plume d’un chrétien, est mis en doute l’avenir de la chrétienté. Joachim de Flore ne va-t-il pas jusqu’à dater, et d’une date proche : 1260, les troubles précurseurs de la fin de l’ère du Christ? Au-delà commencera le règne de l’Esprit.

Or, on le lit, on le croit. C’est que les années 1200 ferment l’époque des miracles et que chacun le ressent. Le 13ème siècle s’ouvre sur la création de l’Inquisition, dont les pouvoirs ne vont cesser de se fortifier pendant trois siècles, et sur le sac de l’Eglise d’Orient par les croisés (1204). En même temps, s’annoncent les effroyables campagnes de Simon de Montfort dans le Midi de la France, des chevaliers teutoniques dans les pays baltes. Partout, la torture, le pillage, le viol s’érigent en moyens de gouvernement ecclésiastique.

C’est également le temps, sans doute, où l’Eglise connaît (et méconnaît parfois) quelques-uns de ses plus grands esprits : Bonaventure, Albert le Grand, Thomas d’Aquin, Roger Bacon, dont les efforts pendant tout le siècle tendront à concilier la foi avec les règles intellectuelles d’Aristote. Mais, justement, cette tentative (comme, plus tard, celle des cabbalistes) est inspirée aux saints par des écrits douteux, voire hérétiques, et, notamment, par les œuvres des grands Arabes : Averroès, et Avicenne, dont les ouvrages commencent d’être lus en Occident, malgré l’interdiction de Rome.

Selon ces savants « païens », les évènements de l’histoire ne sont que des échos des évènements cosmiques et connaître les lois du Cosmos devrait permettre non seulement de comprendre mais de prévoir l’évolution des religions et civilisations humaines.

Or, s’il avait fallu Averroès pour rappeler ces anciennes lois à un Bonaventure, à un Thomas d’Aquin, il n’en est pas moins vrai que l’Eglise elle-même, en ses tout premiers siècles, les avaient déjà recueillies et respectées. « En dépit de la réaction d’un Origène, d’un Saint Basile, d’un Saint Grégoire et d’un Saint Augustin, les théories des cycles et des influences astrales sur la destinée humaine et sur les évènements historiques ont été accueillies, en partie tout au moins, par d’autres Pères et écrivains ecclésiastiques tels que Clément d’Alexandrie, Minucius Felix, Arnobe, Théodoret ». (Mircéa Eliade, Le mythe de l’éternel retour).

Christianisme et astrologie

On peut voir encore de nos jours, au musée de Cluny, à Paris, quatre blocs de pierre sculptés, qui furent découverts sous le maître-autel de Notre-Dame en 1711. L’une de ces pierres porte sur l’une de ses faces un taureau surmonté de trois grues et sur ses trois autres faces les effigies des dieux Jupiter, Vulcain et Esus, le Mars gaulois. Une seconde pierre porte l’effigie des jumeaux Castor et Pollux (ou Rémus et Romulus) ainsi que l’image d’un homme qui sort à demi d’un arbre. Sur une troisième, on voit le dieu celte Cerunnos, au chef orné de cornes de bélier. Une quatrième pierre est en trop mauvais état pour qu’on puisse y distinguer autre chose que des silhouettes d’hommes et de femmes. Une inscription indique que les pierres furent apportées dans l’île de la Cité sous le règne de Tibère par des nautae (bateliers) de Parisis.

Au 18ème siècle, à l’époque de la découverte, les esprits les plus savants, et notamment Leibniz, se passionnèrent pour elle. On cite du savant mathématicien une longue lettre où il s’interroge sur les rapports possibles entre Esus et Isis, la déesse égyptienne…

Sans entrer dans le détail pour l’instant, nous remarquerons qu’il est significatif que Notre-Dame ait été construite sur de tels vestiges, dont il est évident que chaque pierre représentait un véritable syncrétisme de tous les dieux afférents à un signe zodiacal donné : ici le Taureau, là le Bélier, ailleurs les Gémeaux. La datation « sous Tibère » n’est pas moins remarquable : c’est sous Tibère, nous le verrons, que le « phénix » est reparu en Egypte et que la tradition situe la mort de Jésus.

Il semble en vérité que des hommes (les bateliers de Parisis?) aient voulu rappeler aux siècles futurs le lien qui unissait la religion chrétienne aux signes zodiacaux. Ils y ont parfaitement réussi. Les architectes du 11ème siècle ont entendu et compris leur message; il a troublé l’aurore de l’ère rationaliste et nous trouble encore aujourd’hui.

C’est aussi que d’autres témoignages sont venus corroborer celui-là.

Tout récemment, pendant les fouilles de Pompéi, a été retrouvée une inscription étrange, datée par la destruction de la ville (79 après J.-C.) et que des architectes chrétiens reproduisirent à foison, plus tard, sur divers monuments d’Italie et de France : l’église Pieve Iersagui près de Crémone, l’église Saint-Laurent de Rochemaure ou le château de Jarnac…

SATOR

AREPO

TENET

OPERA

ROTAS

Inscription chrétienne, à n’en pas douter. On y trouve deux fois le Pater Noster ainsi que, deux fois également, les lettres Alpha et Oméga, en sorte qu’elle pourrait s’écrire :

P

A

A T O

E

R

PATER NOSTER

O

S

O T A

E

R

Mais le sens même de l’inscription est autrement remarquable, quoique sa traduction littérale fût longtemps apparue sans signification. « Le semeur conduit avec peine les roues de sa charrue », selon les uns; et, selon les autres : « Le semeur est à sa charrue; le travail occupe les roues ».

Or arepo est inconnu en latin. Il semble un mot créé pour les besoins du palindrome. Il pourrait avoir été imaginé d’après « arepenna », mesure de terre (d’où est tiré : arpent). Plutôt que « semeur », sator signifie « auteur », « père » : il est pris dans ce sens chez Cicéron. Enfin, opera ne signifie pas seulement : « travail, peine », mais : « par œuvre, par industrie ».

Le sens de l’inscription serait alors : « Le père en son domaine tient par œuvre les roues » et son explication astrologique justifierait le nom de « carré mithraïque » ou « carré orphéique » qu’on lui donne quelquefois. Car les « roues » seraient le zodiaque lui-même et l’œuvre du père ne serait autre que le passage de la charrue divine à travers les signes zodiacaux.

Le saint diabolique

Or, ce n’est plus seulement aux premiers chrétiens que remontent les traces de cette charrue. Avant le Christ, cent générations d’astrologues en avaient établi les règles, et de telle manière qu’il fallait bien les considérer comme immuables, puisqu’un Platon, un Pythagore y avaient cru.

Les constellations étaient la clé de tout le système et leur lent déplacement dans la « dixième » ou la « neuvième » sphère demeurait le guide auquel on devait le fier. Sur la figure fictive du zodiaque, en effet, ce déplacement avait été porté et contrôlé depuis des millénaires par des observateurs babyloniens, égyptiens, grecs. On savait de façon certaine (mais encore imprécise) qu’il était de l’ordre d’un degré tous les 72 ou 73 ans; c’est-à-dire que, tous les 2160 ou 2170 ans, notre planète quittait un « signe » de 30° pour entrer dans le signe précédent (le mouvement « précessionnel » s’effectuant à l’inverse du mouvement annuel).

Au moment où les grands Arabes reprennent ces observations, vers la fin du 11ème siècle, notre planète en est au 25° des Poissons dans le sens précessionnel, si bien qu’elle ne va pas tarder à quitter le signe. Un simple calcul démontrait en effet qu’elle y était entrée peu après l’anéantissement d’Israël (713 avant J.-C.) et qu’elle allait en sortir dans la seconde moitié du 15ème siècle. Alors, l’humanité connaîtrait « un ordre de rapports nouveaux ».

Les Arabes voyaient dans cet « ordre » le triomphe universel d’Allah; les juifs, l’accomplissement de la promesse messianique; Joachim de Flore et les initiés chrétiens l’avènement de l’Esprit Saint, de l’Esprit dégagé de toutes les compromissions charnelles.

Précisément, la violence et la haine ont tourné court. Sans doute Simon de Montfort a-t-il anéanti les « hérétiques », dont l’Inquisition achève l’hécatombe. Sans doute les Chevaliers à la Croix ont-ils converti, ou bien massacré, les derniers « païens » de la Baltique. Mais, devant le Mongol et le Sarrazin, la brutalité a échoué. La mort de Saint Louis, en 1270, met fin au grand rêve des croisades; Gengis Khan et ses successeurs ont dominé sur tout l’Orient, sur la Russie du sud, le Turkestan, la Perse, l’Europe centrale même. A Constantinople, l’empire latin n’a eu qu’un temps et Byzance n’est plus en mesure de résister longtemps à la poussée des Turcs.

Minée de l’extérieur par sa violence même, de l’intérieur par l’aristotélisme, l’Eglise chancelle et ses prophètes ont beau jeu de prédire sa fin.

Aussi, bien que l’Eglise l’ait condamné (en 1255), le prestige de L’Evangile éternel continue de croître jusqu’aux dernières années du siècle. Un Saint Thomas d’Aquin lui-même ne laisse pas d’en être troublé parce qu’il ne met pas en doute le grand principe des cycles et de la soumission des évènements aux astres.

Il tenait ce principe de son maître, Albert le Grand, en qui une certaine tradition populaire prétend voir un sorcier, un alchimiste, un mage, alors qu’il fut le « grand » docteur théologien du 13ème siècle et l’introducteur même dans la doctrine chrétienne des principes aristotéliciens.

La volonté de rechercher un équilibre entre la foi et la raison, l’importance donnée dans son œuvre à une « prescience expérimentale », c’est-à-dire à l’observation, ses nombreuses découvertes, étonnantes pour son siècle quoique entachées d’erreurs, relatives à la vie des animaux ou à la pousse des plantes — tout cela autorisera, en plein 19ème siècle, le jugement de Pouchet [A. Pouchet : Histoire des sciences naturelles au Moyen Age, ou Albert le Grand et son époque considérés comme le point de départ de l’école expérimentale, Paris, 1853] et, au début du 20ème siècle, le jugement de Pierre Duhem : « Compilateur clair, consciencieux et complet, c’est vraiment le titre que mérite Albert ».[Pierre Duhem : Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, 1913].

Or, pour Albert le Grand, non seulement les climats, mais les « vertus » des animaux, des minéraux, des plantes sont dus à l’influence des astres. Ainsi, expliquant que la terre est ronde et animée d’un mouvement, il s’empresse d’ajouter : « Quant à l’influence qu’exerce chaque étoile sur les individus, c’est aux astronomes de la calculer. Ptolémée a écrit deux livres sur la question. Nous ne nions pas que l’influence des astres ajoute des forces aux choses… » [Albert le Grand : De cœlo et mundo].

Certes, il sauvegarde prudemment le « libre arbitre » : « Ni le sort, ni les astres, ni même la Providence ne retirent à la volonté de l’homme sa liberté d’action ». [Summa theologica, I]. « Il y a dans l’homme un double ressort d’action : la nature et la volonté; la nature, pour sa part, est réglée par les astres, la volonté reste libre. » [Summa theologica, II, III].

Mais ces atténuations et cette prudence ne rassurent pas complètement l’Eglise, bien qu’Albert ait été l’un des principaux critiques de L’Evangile éternel, que Saint Thomas d’Aquin ait été son élève et que, depuis sa mort, l’Allemagne n’ait cessé de lui rendre un culte.

C’est seulement le 16 décembre 1931 que paraîtra la lettre décrétale de Pie XI, « prescrivant à l’Eglise universelle le culte de Saint Albert le Grand, confesseur et docteur ». Nous voilà loin de la légende selon laquelle le philosophe chrétien aurait vendu son âme au diable!

Dès le second siècle après sa mort, alors qu’ayant rouvert sa tombe on découvrit son corps intact, on savait que le rusé docteur avait dupé le diable lui-même.

Le pape mendiant

On a beaucoup parlé des « terreurs de l’an 1000 ».

L’imposture est étrange, car les seuls documents où paraissent affirmées ces craintes sont de beaucoup postérieurs : ils datent, pour la plupart, de cinq ou six siècles plus tard. Ainsi, la chronique de Tritheim d’Hirschau, souvent citée, ne sera publiée qu’en 1559.[1] Quant au témoignage de Raoul Glaber, qui écrivit effectivement ses « Histoires » entre 1010 et 1040, il ne parle point du tout de ces prétendues terreurs, mais de son opinion personnelle, quand il assure que « l’humanité vit la septième période de l’Histoire, qui sera la dernière ».[2] Encore ne fixe-t-il pas une date précise à la fin de cette période.

Au contraire, les textes abondent qui révèlent une telle inquiétude au 13ème et au 14ème siècles. Nous en avons cité quelques-uns; mais c’est toute la littérature, très spéciale, de l’Inquisition qu’il faudrait lire pour déceler, à travers les attaques de l’Eglise contre les Albigeois, les Templiers, les juifs et les sorcières, une seule crainte : la perversion des esprits chrétiens par la grande menace.

En 1294, cette panique est commencée. C’est elle qui explique le succès de Joachim de Flore, l’enthousiasme populaire pour le petit Saint François, l’élection comme pape d’un malheureux ermite…

En effet, tandis que l’Eglise connaît les crises que nous savons et que la foi vacille sous les assauts de la volonté de connaître les choses pour ce qu’elles sont, un mouvement spirituel atteint une ampleur singulière : celui de Saint François d’Assise et des frères mendiants. Le dépouillement matériel par quoi doit s’annoncer le règne de l’Esprit, ne le voilà-t-il pas prononcé dans les faits? Cela en vient au point, en juillet 1294, qu’un simple moine bénédictin est extrait de sa thébaïde et hissé sur le trône pontifical.

« Hissé » est le mot. Le malheureux n’en a jamais demandé autant, « ayant vécu quarante années d’herbes et d’eau fraîche ». Cependant, quand Pierre de Morrone prend le nom de Célestin V, il y a deux années que le Saint Siège est vacant et près de quarante ans que les papes s’y succèdent sans résoudre la crise.

On a même vu (en 1278) un pape, Nicolas III, affirmer dans bulle Exiit qui seminat la doctrine de la pauvreté du Christ, qu’un autre pape, Jean XXII (1316 – 1334) déclarera hérétique dans la bulle Cum inter nonnullos, si bien que, depuis cette période, toutes les nominations cardinalices de Nicolas sont invalidées (comme promulguées par un pape hérétique), les conclaves illégaux, les papes élus par ces conclaves de faux papes, y compris Jean XXII lui-même, et toute la succession au Saint-Siège pervertie.[3]

Malheureusement, en 1294, les temps de l’Esprit ne sont pas encore venus — et le Saint Siège est trop élevé pour un ermite perdu dans les intrigues de cour. Ni les cardinaux habitués à de confortables « bénéfices » ni les grands bourgeois et les nobles grâce auxquels l’Eglise subsistait ne tenaient pour bon qu’un saint régnât.

Cinq mois après son élection, Célestin V abandonnait la tiare et demandait à retourner dans son humble ermitage. Cela ne lui fut pas accordé. Dépossédé de pouvoir la veille de Noël, on l’enferma dans une cellule du château fort de Fumone, où il mourut, deux ans plus tard. L’Inquisition recouvra ses droits. Beaucoup d’hommes cessèrent de croire aux astres.

[1] E. POGNON : L’An Mille, Paris, 1947. Voir également : Léon HOMO : Rome médiévale, Paris, 1934.

[2] L’ère des Poissons : les six précédentes étant celles de la Vierge, du Lion, du Cancer, des Gémeaux, du Taureau et du Bélier.

[3] Cette surprenante démonstration se trouve dans Victoriens éminents, par Lytton STRACHEY, traduit par Jacques DOMBALE (Gallimard, 1933).

Les Templiers

Beaucoup, mais non pas tous.

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux ouvrages ont commencé d’éclaircir le drame complexe — et quelquefois confus — des Templiers. Au travail fondamental de L. Delisle, Mémoires sur les opérations financières des Templiers (Paris, 1899), sont venus s’ajouter, entre autres : Le Temple, ordre initiatique du Moyen Age, par J.-H. Bolle (1931), La vie des Templiers, par Marion Melville (1931), La vie des religieuses et corporatives de la Franc-maçonnerie, par Paul Mandon (1953). Enfin, il y a quelques mois, le journaliste Gérard de Sède publiait un ouvrage maladroit et discuté, Les Templiers sont parmi nous, consacré à l’énigme du château de Gisors. Malgré quelques erreurs (concernant notamment les pierres zodiacales des nautes parisiens), le livre a le mérite de réunir, sur les préoccupations astrologiques de l’Ordre, des notations toujours claires et parfois originales. Je résumerai en quatre points les arguments que j’ai trouvés ici et là en faveur de mon propos.

1° Il semble effectivement prouvé que les Templiers furent coupables du crime de blasphème dont ils s’accusèrent. Certains articles de leurs statuts secrets témoignent bien plus que d’une très grande « largeur de vue » à l’égard de toutes les religions : « Sachez que Dieu ne fait point de différence entre Chrétiens, Sarrazins, Juifs, Grecs, Romains, Francs et Bulgares : tout homme qui prie Dieu est sauvé ».

L’article 20 de la seconde partie de ces statuts déclare : « Le bois de la croix, nous le tenons pour le signe de la bête dont il est question dans l’Apocalypse (interprétée à l’époque comme représentant Néron) ». L’affirmation est singulière, inintelligible hors de l’hypothèse que les fondateurs de l’Ordre auraient eu entre les mains des documents inconnus de nous et qui contredisaient d’une certaine manière l’enseignement officiel de l’Eglise.

Presque tous les commentateurs apparaissent aujourd’hui d’accord pour admettre que l’Ordre aurait eu, en Palestine, de fréquents rapports avec les musulmans, parmi les hommes du Moyen Age les mieux instruits des lois de l’éternel retour. Les accords passés entre les Chevaliers du Temple d’une part et le chef musulman Saladin d’autre part, attestent une compréhension réciproque, et même une amitié sincère, qui ne dut pas aller sans des croyances communes. Ces croyances, ne pouvant se rapporter aux dieux adorés dans les deux camps (ni Saladin ne se convertit au Christ, ni les Maîtres du Temple à l’Islam), devaient nécessairement concerner une certaine vision de l’Histoire, une certaine estimation de la relativité des Mythes et des Cultes. Le plus vraisemblable serait que cette compréhension et cette tolérance fussent précisément de nature astrologique.

2° En effet, les constructions architecturales de l’Ordre, tant à Paris qu’à Gisors, prouvent non seulement une telle étude mais une parfaite connaissance des constellations. Le château de Gisors, notamment, est la reproduction exacte du plan du ciel entre les années 1100 et 1170 au 24 décembre à minuit.

3° Enfin, une phrase de leurs statuts, sur laquelle je reviendrai à la fin de cet ouvrage, est d’une telle clarté qu’elle m’a pratiquement guidé dans l’élaboration du livre. « Notre-Dame (la Vierge) fut au commencement de notre religion et en l’honneur d’elle, s’il plaît à Dieu, sera la fin de notre religion ».

Dans la Tour du Prisonnier, une certaine disposition d’un graffiti du Poisson et d’une invocation à la Vierge (relevée déjà par Charles Nodier) vient souligner, par une coïncidence[1] curieuse, la valeur zodiacale de l’enchaînement du signe de la Vierge au signe des Poissons, puis du signe des Poissons au signe de la Vierge, l’axe mystique connu des astrologues. En effet, les deux inscriptions sont à l’opposé l’une de l’autre, comme les deux signes le sont dans le Zodiaque, dont la Tour reproduit la figure circulaire.

4° A ces indications il convient d’ajouter que l’arrestation précipitée des Templiers, les réactions violentes puis complices du pape, la manière dont le procès fut mené, les promesses et les reniements, le mépris invincible des chefs, les réticences des plus faibles, toute cette lamentable histoire témoigne de l’importance du secret qu’il fallait taire. Ces jours-là (1307-1314) une révélation considérable fut sur le point d’être faite, dont l’Eglise peut-être ne se fût pas relevée. C’était la moindre prudence que le pape et le roi s’entendissent pour éviter à Rome ce dernier coup.

[1] Le mot « coïncidence » s’impose ici, puisque la double inscription symétrique n’est aucunement l’œuvre des Templiers, mais doit être datée du 16ème siècle au plus tôt.

Un siècle hanté : le 15ème

Pas plus que le massacre des Cathares, cependant, l’injurieuse condamnation de l’Ordre ne rétablit dans son intégrité le pouvoir pontifical. Un schisme séculaire (1378-1417) va rappeler bientôt aux esprits instruits le schisme du 9ème siècle avant J.-C., à l’intérieur même de Juda. On attend la nouvelle « captivité de Babylone », qui va priver l’Eglise de ses droits temporels et que, dès 1356, la Bulle d’Or annonçait. On attend l’hérésie majeure, qui doit creuser au cœur même de la chrétienté un hiatus comparable à celui que, deux mille ans plus tôt, ouvrirent dans le royaume juif la destruction d’Israël et l’hérésie de la Samarie.

On croit, en fait, plus fermement que jamais, que l’Histoire se répète — et ce n’est pas seulement le peuple qui le croit. Les plus cultivés et les plus savants reprennent en les aggravant les mythes arabes et cabbalistes : le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464), pourfendeur des Hussites[1], président du conseil de Bâle, mais aussi grand érudit, grand lecteur de textes arabes, mathématicien renommé, auteur d’une somme célèbre en son temps : La docte ignorance; ou le cardinal Pierre d’Ailly (1350-1420), docteur en Sorbonne, chancelier de l’Université, membre des conciles de Pise et de Constance, théologien retors et financier habile (il ne recueillera pas moins de quatorze « bénéfices »)[2].

Dans un de ses ouvrages, Concordia astronomiae cum historica veritate, ce dernier prédit même pour l’année 1789, « un grand nombre de grands et prodigieux déchirements du monde et de changements engageant l’avenir, concernant les lois et partis », sur le modèle des évènements de 340 à 330 avant J.-C. (fin de l’Egypte et de la Perse, conquêtes d’Alexandre, naissance de l’empire hellénistique, impatience d’un dieu nouveau, etc.)[3].

Or, ces hommes illustres, de Cues, d’Ailly, tout comme un vulgaire cabbaliste, attendent la fin de l’ère des Poissons (et de la chrétienté) pour 1490 ou 1492. Des deux, l’année cruciale sera 1492 — où l’on verra tout à la fois un Borgia devenir pape, les souverains catholiques achever de chasser l’Arabe d’Espagne (par la prise de Grenade) et Christophe Colomb découvrir l’Amérique. Fin de l’Eglise? Début de son renouveau plutôt. Toutes les prophéties s’effondrent.

Mais Borgia est un monstre, la rupture s’accomplit entre l’Orient et l’Occident : Byzance a vécu, l’église orthodoxe s’accroît. Luther vient de naître (en 1483), Calvin va naître (en 1509). La Renaissance qui s’annonce ne sera pas un réveil de l’ancienne chrétienté. Le nom même de « chrétien », avec les temps modernes, cesse de présenter un sens. Cette sorte de politique impudente et sagace qu’on appelle le catholicisme prendra le relais.

Faut-il oser le noter? Les Templiers eux-mêmes avaient vu juste. Origine du christianisme, la Vierge en marqua la fin. Sa première « apparition » date précisément de 1491. Elle se produisit en Alsace, sur une colline qu’on appelle depuis lors « colline des trois épis », car cette Vierge-là était bien moins la mère du Christ que la légendaire déesse des moissons, Cérès, Perséphone, l’éternelle Isis, et, pour l’attester, présentait aux hommes une poignée d’épis.

[1] Les disciples de Jean Hus, condamné au bûcher le 6 juillet 1415.

[2] On dit que ce fut en lisant son livre Imago mundi que Christophe Colomb trouva l’idée de la sphéricité de la terre et décida d’atteindre l’Asie par l’ouest.

[3] Voir le chapitre La mort du Taureau.

La fin du royaume de Dieu

La prise de Constantinople par les Turcs (1453), la perte définitive du pouvoir temporel des papes devant les rois de France, d’Allemagne et d’Angleterre, l’avènement triomphant de l’hérésie protestante, la fin de la notion même de « chrétienté », ces évènements — prévus — parlaient trop haut et trop clairement pour que leur dure réalité ne l’emportât pas sur les condamnations de L’Evangile éternel, des Cathares, des Templiers, sur les bûchers mêmes de l’Inquisition. Lorsqu’on recourt à la force, n’est-ce-pas qu’on a tort?

Depuis deux siècles maintenant, cent mouvements réformistes ou eschatologiques ont vu le jour en Angleterre, en France, en Bohème, en Bavière : Pastoureaux, Hussites, Flagellants, Béguins, etc. « Pas un homme du peuple ne doute qu’il vit les derniers jours du christianisme » et pas un seul n’attend comme un ultime espoir l’abdication de la papauté. Mais Rome tient, survit et accroît son emprise, dont seuls les puissants de l’heure, les rois, les riches notables et les princes de l’Eglise parviennent à s’arracher, par la révolte ouverte, par la diplomatie ou à prix d’or. Cela encore, Juda ne l’a-t-il pas connu, au lendemain de la ruine d’Israël, quand ses rois ouvraient le Temple aux dieux impies des Assyriens et jetaient en prison leurs justes et leurs prophètes?

Cependant qu’en Allemagne, les masses populaires se soulèvent de nouveau, conduites par ces singuliers précurseurs du communisme égalitaire que furent Thomas Münster, Hans Hut l’anabaptiste, Bernt Rothmann, Matthys, Bockelson (Jean de Leyde), les thèses de l’éternel retour continuent de conquérir un grand nombre d’adeptes. Certains attendent encore l’Apocalypse, la destruction de l’Eglise de Rome, le nouveau Royaume[1]. Mais d’autres, de plus en plus nombreux, comprennent que l’Apocalypse a commencé (ou, plutôt, qu’elle achève) de se réaliser. Le royaume de Dieu est venu et tous l’ont reconnu pour ce qu’il était. Il n’est plus là. Une nouvelle ère a commencé, dont le nom, le Dieu et les symboles demeurent cachés aux humains.

Alors — vers le milieu du 16ème siècle — se lève une génération de prophètes tels que le monde n’en avait pas connus depuis Jérémie et Isaïe. Ils se nomment Roussat, Turrel, Michel de Nostredame, ou, anonymes, se cachent derrière des noms d’emprunt. Ce qu’ils annoncent? Les siècles à venir de l’humanité.

[1] Dans son Livre aux cent chapitres, l’homme mystérieux qui se nommait lui-même « Le Révolutionnaire du Haut-Rhin », les annonçait, ces évènements, pour 1515… en 1510. Quelle assurance!

Nostradamus

Si, de tous, Michel de Nostredame est le plus célèbre, ce n’est pas qu’il ait parlé plus clairement que les autres, mais qu’il a eu le courage d’aller jusqu’au bout de l’œuvre : de son propre aveu, vingt-deux siècles — tout le signe du Verseau — sont contenus dans les mille quatrains qu’il publia sous le nom des Centuries.

Cette durée (de 1558 à 3790 : 2232 ans, exactement) m’avait certes intrigué quand j’écrivis la vie de Nostradamus; mais, à l’époque, je n’avais établi aucun rapport entre elle et le temps supposé où le « point vernal » se trouve dans un signe donné. Puis, un autre fait est venu m’éclairer sur la pensée de l’auteur.

Dans L’Epître à Henri II, qui précède l’édition originale des Centuries, Nostradamus nous donne deux chronologies différentes de l’Histoire passée telle qu’il l’imagine.

Selon la première, il s’écoule, antérieurement à Abraham :

1242 ans d’Adam jusqu’à Noé

1080 ans de Noé aux patriarches =

2322 ans.

Et, depuis Abraham :

515 ans jusqu’à Moïse

570 ans de Moïse à David

1350 ans de David à Jésus =

2435 ans.

Selon la seconde :

1506 ans de la création jusqu’à Noé

601 ans de la naissance de Noé jusqu’à la fin du déluge

295 ans de la fin du déluge à Abraham =

2402 ans.

100 ans d’Abraham à Isaac

60 ans d’Isaac à Jacob

130 ans de la naissance de Jacob à l’entrée en Egypte

430 ans de l’entrée en Egypte jusqu’à l’Exode

480 ans de l’Exode à l’édification du Temple

490 ans du Temple jusqu’à Jésus =

1690 ans.

Autant la première chronologie est défendable et, même, sur certains points, curieusement vérifiée : les fouilles archéologiques datent en effet le déluge de 3700-3600 avant J.-C., autant la seconde est fantaisiste, absurde (295 ans du déluge à Abraham! 490 ans du Temple à Jésus!) et visiblement écrite dans un dessein occulte.

Or, à la suite de ces deux chronologies, Nostradamus propose un troisième total de 4173 ans huit mois pour la double période Adam-Abraham, Abraham-Jésus. Si, comme je le crois, ces tableaux recouvrent en réalité deux cycles astrologiques (le Taureau et le Bélier), nous devrions avoir, à raison de 50 » 1 par an : 2150 ans X 2 = 4300 ans. Mais la moyenne des trois totaux nous donne :

(4173 + 4092 + 4757 + 8 mois)/3 = 4340 ans 80 jours, soit 2170 ans 40 jours pour la traversée d’un signe.

L’erreur serait donc de 20 ans 40 jours pour un parcours de 30° en 2150 ans, soit de 4/10ème de seconde par an, c’est-à-dire parfaitement insignifiante.

Il faut tenir compte ici qu’en 1558, date de l’épître à Henri II, Kepler n’a pas encore publié ses travaux sur la précession des équinoxes. Des « professionnels » ont commis des erreurs pires. Nous l’avons vu par le calcul déduit des observations d’Hipparque.

Si, d’autre part, l’on s’étonnait de ce moyen détourné de faire connaître sa pensée (citer trois chronologies pour en établir une seule), il faudrait se rappeler que les mœurs du 16ème siècle se prêtaient mal à certaines affirmations. Etienne Dolet vient de payer de sa vie son simple amour des classiques grecs et Galilée, bientôt, devra abjurer à genoux l’hérésie de croire que la terre tourne. Or, Nostradamus n’a jamais caché son excessive prudence :

« Si je voulais mettre à chaque quatrain (prophétique) le dénombrement du temps, il se pourrait faire, mais à tous ne serait agréable ». Aussi s’en gardera-t-il, écrit-il à Henri II, « jusqu’à ce que Votre Majesté m’ait octroyé ample puissance pour ce faire, pour ne donner cause aux calomniateurs de me mordre ».

En fait, le roi lui eût-il donné ce pouvoir, Nostradamus se serait méfié encore, car il aurait songé aux injures de l’avenir « pour ce que les règnes, sectes et religions feront changes si opposites, voire au respect du présent si opposés, que, si je venais à référer ce qui à l’avenir sera, ceux de règnes, sectes, religions et fois (différentes) le trouveraient… mal accordant à leur fantaisie auriculaire (et) viendraient à damner ce que, par les siècles à venir, on connaîtra vu et aperçu ».

Ce qui lui a donné cette profonde sagesse, doublée de clairvoyance? La simple connaissance des évènements passés :

« J’ai calculé aussi bien pour les évènements à venir que pour ceux de l’âge passé, d’où découlent ceux du présent ».

Une telle affirmation ne pouvait guère surprendre les hommes de son temps, que l’on voit d’autre part imprégnés de la notion de l’éternel retour. A l’aube des siècles cartésiens, encore, un Lucilio Vanini ne craindra pas d’écrire : « Achille assiégera Troie de nouveau; les mêmes religions, les mêmes cultes renaîtront; l’histoire humaine se répète; il n’est rien qui n’ait été; ce qui a été sera[1] » et Thomas Browne lui fera écho : « L’année de Platon est un ensemble de siècles, au terme duquel toute chose retrouvera son état primitif[2]« .

Mais il nous surprend, nous, que d’aussi curieuses croyances aient pu survivre au massacre des Albigeois, des Templiers, des Juifs, aux supplices, aux bûchers de l’Inquisition, à trois siècles de persécutions constantes. Sur quelles concordances devaient-elles dons s’appuyer, sur quelle intime connaissance de religions antérieures, dont l’histoire eût préfiguré le christianisme? Or, la religion la mieux connue du Moyen Age et de la Renaissance, hormis l’Eglise du Christ, était naturellement la religion d’Abraham, de Jacob et de Moïse; c’était aussi l’objet des préoccupations d’un Joachim de Flore, d’un Nicolas de Cues et d’un Nostradamus, nous venons de le voir. Elle demeurera longtemps la préoccupation des hommes d’église eux-mêmes : « Si donc, il y avait une parole fixée par l’Ecriture, laquelle eût racontée d’avance non seulement la destinée des empires mais la destinée du genre humain, qui eût prévu dès le commencement la marche des siècles, cette parole et cette écriture seraient nécessairement divines. Or, la Bible, qu’est-elle autre chose qu’une prophétie qui s’accomplit sous nos yeux?[3] »

C’est donc par elle qu’il faut poursuivre notre étude, avant de conclure au charlatanisme ou bien à la science des prophètes chrétiens.

II

LA RELIGION DU BELIER

Il y a quelques années, les chronologies bibliques données par Nostradamus n’eussent été aucunement admises par les historiens : ils refusaient d’assigner aux débuts de la religion hébraïque une origine aussi lointaine. Se fondant sur le nom de la ville Ramsès, cité dans l’Exode[1], ils prétendaient que Moïse avait dû vivre sous Ramsès II (1301-1235), fondateur de Pi-Ramsès, et par suite, Abraham, vers le 15ème siècle au plus tard.

Au lendemain de la dernière guerre, la théorie en était au point de devenir un dogme et, dans L’Histoire Universelle de la Pléiade, publiée en 1956, M. Godefroy Goossens situe encore entre 1250 et 1200, tout à la fois : la vie de Moïse, l’Exode, l’établissement des Hébreux en Palestine, ne laissant plus guère que deux siècles pour toute la période des Juges; les guerres des Hébreux contre d’autres races sémites, puis contre les Philistins; les règnes de Saül et de David…

Accepterait-on cette chevauchée fantastique, un autre délai de trois siècles d’Abraham à Moïse ne saurait être suffisant. En effet, la généalogie des patriarches fait apparaître quatre groupes de familles : Abraham lui-même, Isaac, Jacob, les fils de Jacob. Chaque groupe symbolisant une période de 40 à 50 ans au minimum, deux siècles pour le moins sont contenus dans cet ensemble — qui nous conduit seulement jusqu’à l’entrée des Israélites en Egypte. Mais, au moment de l’Exode, ces derniers sont au nombre de plus d’un demi-million :

« Les enfants d’Israël (descendants de Jacob) partirent de Ramsès pour Socoth au nombre d’environ six cent mille pèlerins, sans les enfants. » (Exode, XII, 37).

Le Livre ajoute que le séjour des enfants de Jacob en Egypte avait duré 430 ans (XII, 40) et ce laps de temps ne semble pas exagéré, s’il fût vrai que quelques familles donnèrent naissance à cette multitude.

D’autre part, le premier Livre des Rois apporte l’indication qu’une période de cinq siècles (480 ans) s’était écoulée depuis l’Exode, lorsque Salomon entreprit la construction du Temple de Jérusalem (vers 960). Nous aurions ainsi les dates de 1440 pour la sortie d’Egypte, 1870 pour l’arrivée de Joseph et de Jacob dans l’empire, 2070 environ pour la naissance d’Abraham.

On comprend que tels arguments, tirés de la « légende » n’aient pas troublé nos historiens : ils voulaient bien en croire la Bible quant à la mention de Ramsès, on ne sait pourquoi, mais refusaient pour le reste de tenir compte du Livre. Cependant, quand la science historique s’oppose à la légende, ce n’est pas toujours la science qui l’emporte.

Déjà, au début de ce siècle, M. R. Hall[2] et M. Orr[3] avaient fait valoir à l’appui de la chronologie biblique :

1° que des documents attestaient que les noms de Siméon, Acher, Lévi, étaient connus en Palestine dès 1400;

2° que les Habirou dont les progrès sont décrits dans des textes de Tell el-Amarna (vers 1400) peuvent être identifiés aux Hébreux;

3° que les noms de rois palestiniens cités dans le Livre des Juges, Adonibézeq pour Jérusalem et Yabin pour Hazor, correspondent aux listes découvertes à Tell el-Amarna : Aradhiba pour Jérusalem, Abdi (-Tirsi) pour Hazor.

Sans vraiment réfuter ces arguments, les historiens, pour la plupart, demeuraient fermement accrochés à leur Ramsès. Je ne sais ce qu’ils en pensent aujourd’hui, quand, d’une manière clairement déterminée, les faits donnent raison aux textes contre le refus d’y croire.

Il se trouve que des fouilles ont mis à jour la Jéricho anéantie par Josué; ces vestiges (notamment des médailles) sont datés par l’effigie qu’ils portent : le portrait du pharaon Aménophis III. Si Jéricho avait été détruite plus tard (vers 1200, à ce qu’on prétendait), des médailles et monnaies s’y fussent retrouvées, portant des effigies d’Akhenaton, de Toutankhamon, de Sethi, des Ramsès; leur absence date la chute de Jéricho, et par suite l’entrée dans la Terre Promise, du règne d’Aménophis III (1413-1377).

A ce moment, Moïse est mort, après avoir régi le peuple élu pendant quarante ans dans le désert[4]. Or, on ne peut supposer que, lors de la sortie d’Egypte, il ait eu moins de trente-cinq à quarante ans : il a déjà beaucoup vécu, sa jeunesse à la cour des pharaons et « de longs jours » au pays de Madian. D’autre part, ce séjour en Madian est très précisément daté. En effet, l’Exode nous apprend que Moïse était en Madian quand le pharaon mourut[5]. Aménophis II meurt en 1425 : le choisir réduirait à moins de vingt ans le laps de temps qui s’écoula du séjour en Madian jusqu’à la chute de Jéricho. Que deviennent les quarante ans au désert? Le pharaon précédent, Touthmôsis III, est mort en 1450.

Ajoutons que, selon une théorie à vrai dire improuvée mais non dénuée de vraisemblance, le nom de Moïse serait une déformation du nom égyptien Môsis, le Fils, porté par les pharaons de 1580 à 1425, ce qui ferait du chef des Hébreux un prince égyptien, soit persécuté, soit rejeté du trône.

L’Egypte sort alors d’une longue captivité (sous la tyrannie des Hyksos) et d’une période plus longue encore d’impiété. Les pharaons se préoccupent de créer une religion nouvelle autant que de restaurer l’empire. Touthmôsis III anéantit toutes les « idoles » après la mort de sa marâtre Hatchepsout (1483) et le pharaon Akhenaton (1372) se fera lui-même reconnaître prophète du Soleil, « Celui qui plaît au Disque ».

Comme l’expansion du christianisme à Rome ne sera pas étrangère aux crises de l’Empire, on peut croire que la croissance du peuple d’Israël n’a pas été sans influence sur les troubles religieux, qui commencent en Egypte dès le 15ème siècle et se prolongent jusqu’au 13ème siècle. N’y a-t-il pas déjà quatre siècles (430 ans, selon la Bible) qu’Israël lui-même (Jacob) y a été embaumé[6], faveur réservée aux Princes et aux Grands Prêtres?

En outre, le début de l’Exode nous confirme cette influence croissante; en des termes si clairs que le doute n’est pas permis : « Les enfants d’Israël furent féconds et multiplièrent; ils devinrent nombreux et très puissants, et le pays en fut rempli[7]. » C’est exactement l’époque (1750-1580) où les Hyksos s’infiltrent dans le Delta et deviennent les maîtres de l’Egypte[8]; c’est également le temps où Ré, le dieu-soleil au faciès de taureau, devient Khnoum-Ré, le potier-bélier. Lorsque tout concorde de la sorte, l’archéologie, l’histoire, la légende, est-ce faire preuve de « bonne foi » que persister à douter?

Dans cette optique, Moïse serait le Théodose de l’histoire bélique, un Théodose génial autant qu’intransigeant qui refuse le compromis et choisit d’émigrer avec son peuple plutôt que d’accepter le partage. Comme il se comprendrait mieux, alors, qu’il ait eu le droit et le pouvoir de parler en égal au pharaon, de s’opposer aux prêtres, d’exiger, d’obtenir le départ des Hébreux, non point vaincus et démunis, mais chargés de trésors, de troupeaux et de vivres! Tout ce qu’ils voulurent, les Egyptiens le leur donnèrent. « Ils dépouillèrent les Egyptiens[9]« .

Si l’on admet ces arguments et accepte de dater la sortie d’Egypte de 1440 environ, nous retrouvons pour la chute de Jéricho la date de 1400, qui correspond aux conclusions de l’archéologie. Dans ce cas, la naissance de Moïse se situe vers 1480, l’arrivée de Joseph dans l’empire des pharaons ne peut être postérieure à l’an 1870 (1440 + 430) et la naissance d’Abraham à l’an20870 (1870 + 200).

Deux autres faits corroborent cette datation. La Genèse nous apprend qu’Abraham enfant quitta la ville d’Our avec sa famille[10]. Puis, lorsqu’il fut un homme et se fut réfugié au pays de Canaan, il y eut de nombreux rois qui se firent la guerre, certains d’entre eux alliés au roi d’Elam, Chadorlahomor, les autres comme ses adversaires.

« Car, pendant douze ans, ils avaient été soumis à Chadorlahomor, roi d’Elam, et la treizième année ils s’étaient révoltés[11]« .

Or, deux périodes seulement offrent la possibilité d’un pareil échiquier : la première va de 2190 à 2060, c’est-à-dire de la chute d’Ourouk (domination des Goutéens, alliés de l’Elam); la seconde, de 1950 à 1830, c’est-à-dire de l’effondrement d’Our à la première dynastie de Babylone (seconde expansion élamite).

Mais nous savons qu’à partir de 1950, Our a cessé d’exister. A partir de cette date, il ne sera plus question de l’empire sumérien (dynasties d’Ourouk et d’Our) mais de l’empire babylonien. C’est donc bien d’avant 1950 qu’il nous faut dater la naissance d’Abraham qui, dans son enfance, fuira Our; et, par suite, d’avant 2060, puisque la seconde expansion élamite sera postérieure à 1950 et trop tardive pour être prise en considération.

Non pas comme preuve, mais comme curiosité, je citerai ici Tacite[12], selon qui le phénix serait apparu à Héliopolis sous le pharaon Sésostris (1970) pour annoncer l’ère nouvelle.

[1] Sur la croyance que la ville portait le nom du pharaon. Mais le pharaon pouvait porter le nom de la ville, et même un ancêtre du premier Ramsès, mort en 1312, en avoir été l’un des fondateurs. Une autre hypothèse serait qu’écrivant en des temps où le souvenir de Ramsès II s’imposait encore à tous (Grand Siècle du nouvel empire), les auteurs du Yahviste et de l’Elohiste, d’où est tiré notre Exode, aient choisi ce nom, Ramsès, pour donner plus d’éclat à leur récit. Ou bien (troisième hypothèse), un texte primitif, du 10ème ou 11ème siècle, eût porté cette mention : la ville (qu’on appelle aujourd’hui) Ramsès, supprimée dans d’autres versions. On voit que le mot litigieux peut s’expliquer de bien des façons; mais c’est la théorie qu’on a bâtie sur lui qui ne se justifie plus.

[2] R. HALL: The ancient history of the Near East, 1913.

[3] ORR: The problem of the old testament, 1908.

[4] Pour l’instant, aucune preuve historique n’atteste la réalité de ces quarante années d’exode. Mais, alors que la Bible ne ment pas quant aux autres datations, je ne vois aucune raison de mettre celle-là en doute.

[5] Exode, II, 23.

[6] Genèse : « Les médecins embaumèrent Israël; ils y employèrent 40 jours — et les Egyptiens le pleurèrent 70 jours », 2 et 3.

[7] Exode, I, 1-10.

[8] THUREAU-DANGIN a montré que le roi hyksos Khyan portait un nom sémitique (Revue d’Assyr., XXXVII).

[9] Exode, XII, 36.

[10] Genèse, XI, 31.

[11] Genèse, XIV, 4.

[12] Tacite, Annales, VI, 28.

Chronologie vraisemblable

Avant 2060 Naissance d’Abraham.

Vers 2000 Naissance d’Isaac, l’enfant tardif — Le sacrifice du Bélier.

Vers 1930 Jacob.

Vers 1870 Les fils de Jacob en Egypte.

Vers 1480 Naissance de Moïse.

Vers 1450 Séjour en Madian — Le buisson ardent. Mort de Touthmôsis III.

Vers 1440 La sortie d’Egypte.

Vers 1400 La Terre Promise.

Les patriarches et le Bélier

Dans ses admirables Histoires de Jacob, Thomas Mann a donné des patriarches un portrait qu’on ne lasse pas de relire. Cherchant à résumer l’énorme ouvrage en quelques lignes, je suis tombé récemment sur cet autre portrait :

« … une âme enfantine qui ne connaît pas les dédoublements et les complications d’une âme adulte, une âme d’une seule pièce, se donnant totalement, réagissant totalement en présence de tout phénomène extérieur, obéissant totalement à toute impulsion intérieure. Comme chez l’enfant, la marge entre le désir et l’action sera chez lui quasi inexistante et le rêve se confondra souvent avec la réalité… Comme l’enfant, il connaîtra d’autre passé qu’un passé immédiat. Il vivra orienté vers l’avenir, dont il ne sera pas capable de mesurer les menaces. Il n’aura pas le sens des proportions et de la relativité. Le malaise présent prendra chez lui un caractère exagéré et insupportable… Il s’effrayera d’une ombre et ne comprendra pas les dangers réels. Pour fuir l’angoisse imprécise de l’instant, il s’élancera dans l’aventure la plus folle, car c’est le futur qu’il va parer d’un prestige merveilleux et le dynamisme inépuisable de son âme éternellement jeune le projettera constamment vers la conquête de l’inconnu. »

Or, ce portrait est celui que l’astrologue Cyrille Wilczkowski donne du caractère du « bélier[1]« . Il concorde point pour point avec les traits que la Bible (et Thomas Mann, d’après elle) nous rapporte d’Abraham et de Jacob.

Abraham, en effet, a une âme enfantine, pleine d’amour-propre, d’avidité. Toute sa mission, humainement, est fondée sur la manière dont le roi de Sodome le traite après sa propre victoire sur Chadorlahomor. Le roi de Sodome, cependant, lui laissait le butin matériel de sa victoire et n’exigeait que les « personnes », les captifs faits au cours de la campagne; de rage, Abraham lui abandonna tout[2].

Il n’est qu’un homme, mais ouvert sans retenue à la voix d’Elohim. Sur un mot de cette Voix, il répudie Aga, sa seconde épouse, puis, sans autre raison, la chasse dans le désert avec l’enfant, son premier fils, qu’il tient d’elle[3]. Sur un mot de la Voix, il accepte de sacrifier son second fils, Isaac[4]. Sa soumission mystique est sans limites et sa confiance à la mesure de sa soumission. Mais l’une et l’autre font le miracle : le bélier apparu qui sauve l’enfant. Telle est l’arme des novateurs en face des temples, des Princes, des Prêtres, des livres de la Vérité, de la loi écrite : le soutien de Dieu est sur eux.

Une seule phrase, dans le texte de Wilsczkowski, me paraissait contraire à l’esprit du patriarche : « [Le bélier] sera incapable de calcul et de ruse. Ses actes seront empreints de franchise et de spontanéité. » Mais il est vrai qu’un Thomas Mann sait exposer les pires calculs d’Abraham et de Jacob de telle façon qu’ils apparaissent plutôt comme une soumission à l’instinct que comme un raisonnement conscient.

Si Abraham fait passer pour sa sœur son épouse Sarah, tant auprès du pharaon que, plus tard, auprès du roi de Gérane, ce n’est point par intérêt mais par terreur : « Je me disais : on me tuera à cause de ma femme[5]. »

De même, quand, à son retour, Jacob s’attend à retrouver Esaü, le frère dupé en sa jeunesse, c’est la peur qui le fait parler et agir : « Seigneur, délivrez-moi, je vous en supplie, de la main de mon frère, car je crains qu’il ne me frappe, et la mère avec les enfants. Or, vous m’avez dit : je rendrai ta postérité pareille aux sables de la mer![6] » Aussi décide-t-il de donner à Esaü la moitié de ses troupeaux.

Il est vrai que, lors de la rencontre, il ne semble pas tenir cette promesse, usant du subterfuge de faire partir Esaü devant lui et refusant les gens que son frère lui propose pour sa « protection » (ou la surveillance des troupeaux?). « Esaü reprit le chemin de Seïr. Quant à lui, Jacob, il partit pour Socoth, où il se construisit une maison[7]. » Mais c’est qu’alors le frère est dupé de nouveau; Jacob n’en a plus peur, il peut céder à son avidité.

Enfin, le même « instinct », la même peur se retrouve dans cette scène où l’on voit Jacob reprocher à ses fils d’avoir vengé par l’épée l’honneur de leur sœur Dinah : « Vous m’avez détruit, leur dit-il, en me rendant odieux aux habitants de ce pays. Ils vont se réunir et me tuer, car je n’ai avec moi que peu de gens. Je serai détruit, moi et ma maison! » Les fils ne comprennent pas : « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée?[8] » Mais, sans rien entendre, Jacob s’enfuit de Sichem le jour même.

Certes, la peur n’est pas un calcul. C’est le sentiment le plus instinctif qui soit. J’insiste sur ce point, parce qu’il se peut que la « lâcheté » des patriarches ait été un sujet de blâme pour ceux qui les virent vivre et les jugèrent. Nous reconnaîtrons cette même crainte et ce même jugement à propos d’Ulysse en Grèce et de Zarathoustra en Perse — et ce sera une raison de plus pour les associer l’un et l’autre à l’histoire du Bélier.

Qu’on ne s’y trompe pas, pourtant : la lâcheté bélique est d’une espèce tout particulière. Elle n’exclut pas les audaces les plus folles. Il s’agit d’hommes, rappelons-le, qui ont entrepris de servir, contre toutes les croyances admises, un dieu nouveau et révolutionnaire. Ce sentiment d’être seul au milieu de tous ne quitte pas Abraham, Isaac, Jacob; il ne quittera pas Moïse plus tard et, plus tard encore, Job. Du moins seraient-ils seuls s’ils n’avaient Dieu, Elohim ou Yahvé, pour leur parler et les soutenir.

« Je me dois aux choses de mon père, dira Jésus, j’accomplis son unique volonté. » C’est la même attitude chez les grands patriarches. En regard de la bravoure hallucinée qu’il leur faut pour défendre leur croyance, les peurs qui les assaillent nous semblent secondaires et leurs abdications bénignes. Comme le bélier lui-même, on peut dire qu’ils se tassent, s’immobilisent ou reculent pour mieux sauter[9].

[1] L’homme et le Zodiaque, Edition du Griffon d’Or, 1947.

[2] Genèse, XIV, 17-24.

[3] Genèse, XVI, 1-4, XXI, 9-14.

[4] Genèse, XXII, 1-9.

[5] Genèse, XX, II.

[6] Genèse, XXXII, 12, 13.

[7] Genèse, XXXII, 16, 17.

[8] Genèse, XXXIV, 30, 31.

[9] Plus tard, ce sera pour mieux combattre. Contre l’effrayant géant Goliath, le jeune David n’a qu’une fronde; contre les prétendants, Ulysse, la feinte première d’un déguisement, puis son adresse à l’arc.

Le scandale

Jésus meurt pour le salut des hommes. Cela est la marque du Poisson, religion-océan, religion-humanité. Ni Abraham ni Jacob ne meurent suppliciés mais, au contraire, très vieux et entourés de l’affection des leurs. Ils ne sont pas les prophètes du don de soi, de l’amour et du salut, mais ils sont les prophètes de la Justice et de l’Alliance.

Pourtant, hors de ce contraste, que de similitudes! Les patriarches, comme Jésus, vivent dans un milieu religieux où le dieu nouveau cherche à naître. Le mouvement messianique du 1er siècle en Judée (Esséniens, nouveaux « Nazirs », etc.) correspond aux tendances et recherches religieuses des Cananéens vers 2200 avant J.-C. Ceux-ci ont déjà établi certaines des prescriptions et règles que les patriarches imposeront : prescriptions alimentaires (interdiction du porc); culte des morts : inhumation remplaçant l’incinération, sac de deuil et pleureurs; culte des « pierres sacrées ». Le « patron » de Sichem était déjà Baal-Bérit; Ba-ai-ti-ilé (d’où viendra peut-être Béthel) est mentionné dans un traité entre Assarhadon et le Baal de Tyr comme un des dieux « d’au-delà du Fleuve » (des pays à l’ouest de l’Euphrate).

Bien mieux : comme les sectes messianiques plus tard, les petits royaumes cananéens forment déjà des groupes fortement constitués, où le prêtre et le roi ne font qu’un. « Melchisédech, roi de Salem, était prêtre du Dieu très-haut[1]. » Avant de vaincre les « faux dieux », c’est ce nationalisme et cette intransigeance qu’il faut combattre.

Or, les patriarches vivent avec simplicité dans la soumission aux lois, fût-ce même aux lois des conquérants. Le « Rendez à César » de Jésus est déjà contenu dans l’attitude d’Abraham, d’Isaac, puis de Joseph devant les rois de Sodome et devant les pharaons; mais ils prêchent la « nouvelle », c’est-à-dire le scandale.

Comme plus tard l’Action du Christ, le partage du « pain-symbole », qu’il apparaît puéril, inefficace, le rite de la foi nouvelle : la circoncision, en regard de l’imposante architecture de l’Akitu ou de la « Cérémonie des Morts » chez les Egyptiens! Mais c’est un rite original, une marque propre, sans exemple — et donc dans le sens de la vie.

« Je serai pour vous un objet de scandale, dit Jésus à ses disciples, car ils me mettront en croix. » Le vrai scandale, il l’accomplit déjà quand, au lendemain de la Transfiguration, il annonce aux Juifs, dans leur temple, qu’il sera, lui-même, leur nourriture. Alors, ils rirent de lui, et la plupart quittèrent le temple.

Il est à craindre que l’Eucharistie et la Croix, ces deux « nouvelles » qui n’en sont qu’une, origine du christianisme, ne fassent perdre conscience aux hommes du 20ème siècle de cet autre scandale que fut, il y a quatre mille ans, l’exemple et l’enseignement des patriarches. Nous pouvons cependant en juger à ceci qu’il fallut plus de quatre siècles pour que la religion nouvelle s’incarnât dans un peuple, et plus de mille ans pour qu’elle s’épanouît dans le monde.

Résistance d’autant plus étrange qu’au temps d’Abraham, justement, le monde méditerranéen est en pleine transformation sociale et intellectuelle. Temps de destruction et de renaissance très comparable au début de l’ère chrétienne — et c’est bien, en effet, aux premiers siècles avant le Christ que font penser les révolutions de toutes sortes qui s’accomplissent alors dans les techniques, les mœurs et les croyances.

Comme deux mille ans plus tard, toutes les valeurs morales viennent de s’effondrer : en Egypte avec les dernières dynasties memphites (2260-2220), en Sumérie avec la désagrégation de l’empire sous la triple menace des Akkadiens, des Elamites et de ce peuple sémite : les Amorites. Mais, en Crète s’élèvent les premiers palais d’une civilisation nouvelle et les Hittites commencent à établir la leur contre l’ancienne civilisation anatolienne. En même temps, des peuples à demi barbares qu’on dit venir des steppes, que nous nommons les Indo-européens et que les Egyptiens nommeront (beaucoup plus tard) les « peuples de la mer » arrêtent leur course vagabonde et jettent des regards d’envie sur les très vieux royaumes.

Le cataclysme intellectuel qui mit fin à l’ancien empire égyptien nous est connu seulement par des textes postérieurs : les Admonitions, la Prophétie de Néferty, les Propos d’Ankou (entre 2000 et 1900 avant J.-C.). Ces trois textes insistent surtout sur la désaffection qui atteint les croyances et les dogmes de l’ancien empire. Mais le bouleversement ne touche pas que les esprits.

Une expression de Manéthon a fait fortune : « Soixante-dix rois en soixante-dix jours ». Elle symbolise la phase finale des dynasties memphites. La faiblesse des pharaons est alors si grande que le Delta reçoit des invasions des peuplades du désert, contre lesquelles le formidable empire se défend malaisément. Les bédouins y font régner la terreur. Le palais de Memphis est incendié, les ateliers ferment, les campagnes sont abandonnées.

De nombreuses prophéties sont répandues dans l’empire et toutes annoncent un bouleversement des mœurs, un transfert des richesses, un dieu nouveau. Les tombes des pharaons, préoccupation centrale des dynasties précédentes, montrent sous les 7ème et 8ème dynasties une pauvreté, une médiocrité frappantes. Les cuves de pierre ont cédé la place à des cercueils de bois; les « images de vie » qui s’y trouvent sont traitées sobrement, familièrement, en ronde-bosse, et les objets mortuaires y sont seulement accumulés avec une sorte d’indifférence.

Enfin, les Textes des Sarcophages témoignent d’un véritable matérialisme, assez surprenant pour l’époque; il n’y est question que de procurer au mort confort et nourriture, non plus de lui assurer un triomphe divin dans l’au-delà. L’Ankou va beaucoup plus loin dans ce sens : il nie l’efficacité du culte des morts, cherche avec désespoir « des paroles, des formules nouvelles, autres que celles qu’ont dites les ancêtres » et conclut par un recours parfaitement sans espoir au seul individualisme.

Vers la même époque, en Babylonie, l’empire sumérien vole en éclats. Un demi-siècle suffit (2000-1950) pour que le pouvoir central s’effondre, pour que vingt usurpateurs prennent le titre de roi à Larsa, Babylone, Ourouk, Sippar, Isin, Our… Les Amorites, les Elamites envahissent le pays et y nomment des tyrans.

C’est alors, cependant, que la littérature sumérienne connaît son plein épanouissement. Les deux mille tablettes de Nippour nous livrent des cantiques, des hymnes, des fables. Là encore, des lamentations sur la ruine des villes, sur la fin des empires, de terrifiantes prophéties accompagnent les chants héroïques. Là encore, l’attente d’une ère nouvelle transparaît dans tous les écrits.

Or, l’ère nouvelle commence, le dieu nouveau est là. Ce n’est point par hasard si les races qui se dressent, bédouins d’Afrique et Amorites de Chaldée sont des nomades, pasteurs de brebis et de moutons; si les Hittites, les Achéens apportent dans l’art de faire la guerre cette découverte considérable : le fer. Mais le dieu qui s’annonce, personne ne le reconnaît. Les empires menacés sont prêts à tout admettre, sauf précisément ce qui s’offre : l’innommable mélange d’entêtement et de ruse qui caractérise l’esprit du Bélier.

Pour nous faire une idée de ce refus irréductible, il n’est que de voir la réaction typique du « jouisseur héroïque » devant l’intellectuel malingre et orgueilleux. Le mépris se nomme alors de l’incompréhension. Tous ceux qui sont passés par la caserne savent que cela peut aller jusqu’au sadisme (ce même sadisme que suscita chez le S.S. le « droit » de persécuter le juif). Encore faut-il se rappeler que, pour le Sumérien d’il y a quatre mille ans, la jouissance triomphante n’est pas un manque de mysticisme mais une autre mystique : la joie possède un caractère sacré. A ces hommes auxquels un dieu avait donné des villes superbes, la science (mathématique), la force et le sens de l’honneur, la morale patriarcale dut apparaître non seulement sordide mais destructrice. Quoi donc? Ces lâches qui offrent leur femme, leur fille par peur de représailles, qui fuient « l’homme fort », le combattant, ils seraient les prêtres du dieu futur, les fondateurs d’un nouveau culte! Et ce culte consisterait en une ablation corporelle! Quelle société peut se fonder sur l’abjection?

Cependant, l’argument est sans valeur qu’on oppose toujours au prophète : « Personne ne pense, ne vit comme toi! » S’il annonce l’avenir, c’est en effet parce qu’il se sépare des conventions, des références. Dans toutes les races vivantes, n’en va-t-il pas de même? L’animal qui assure l’évolution de sa race, il faut bien que, d’abord, il n’ait pu s’adapter aux conditions de vie qui suffisaient aux autres.

[1] Genèse, XIV, 18. Voir également Israël, des origines au milieu du 8ème siècle, par Adolphe LODS, « La Renaissance du Livre », 1932.

Le signe du Bélier

Tel est du moins le commentaire qu’inspirent le mythe et la légende; mais si humains, si vraisemblables l’un et l’autre que les critiques rationalistes paraissent bien abstraites à côté. Sous les noms de Jacob et ses fils, il faudrait voir, nous dit-on aujourd’hui, un grand nombre de tribus descendues de Palestine en Egypte (ou montées du désert). C’est très probable.

D’après une autre théorie, ces tribus n’auraient rien eu de commun entre elles, ni le sang ni le dieu, et il aurait fallu le génie de plusieurs hommes, de Jacob à Moïse, pour les constituer en « peuple ». Probable également. Dans un cas comme dans l’autre, cela ne put se faire en peu de temps : les quatre cent trente ans indiqués par la Bible doivent donc correspondre à la réalité.

A quoi passèrent ces quatre siècles, en ce qui concerne notre propos? A la création d’un dieu et d’un culte. Lorsque Moïse se réfugie au Madian, il y trouve déjà un Esprit et des prêtres : ce sera la fille d’un de ces prêtres qu’il épousera. Le dieu qu’on y adore n’est pas l’Elohim d’Abraham, divinité confuse, à demi panthéiste, mais le dieu de Jacob : Yahvé.

Les bergers du Madian, sans doute, ne constituaient qu’une tribu parmi cent autres et leur dieu, également, n’était qu’un nom parmi la multitude des dieux amorites et araméens. Quelque divinité non-sémite même, déjà, n’annonçait-elle pas ce Sabazius thrace et phrygien, que les Séleucides au 3ème siècle avant J.-C. assimileront au Yavhé-Zébaoth? Ces mystérieuses invasions hyksos qui, vers la même époque, désolent l’Egypte n’implantent-elles pas ici et là (à Eléphantine, sinon au Madian) des divinités mal connues, dont les idoles-béliers se maintiendront pendant dix siècles? N’est-il pas vrai que, déjà, le premier roi phrygien, Phryxos, le créateur de la Colchide, a dérobé aux Achéens le bélier d’or qu’ils avaient reçu d’Hermès; et que, déjà, ce bélier l’a préservé d’être sacrifié au dieu, comme en Canaan un bélier de même sauvait Isaac?

Ainsi, pendant les trois premiers siècles de notre ère, verrons-nous se maintenir à Jérusalem, en Egypte, en Grèce, à Rome, des communautés religieuses, dont les coutumes et les croyances apparaîtront souvent presque contradictoires : certaines adoreront Sérapis, d’autres Mithra, celles-ci le Christ Logos, celle-là l’homme Jésus. Mais de ce puzzle naîtra la chrétienté, où peu de traces demeureront du Signe, sinon la parabole de la multiplication des pains et des poissons, le nom de « pêcheurs d’hommes », le repas « maigre » du vendredi[1]…

Il est remarquable que les grandes religions monothéistes ne restent pas longtemps prisonnières de la symbolique astrologique dans laquelle elles ont pris naissance. Mais, où le symbole manque, l’esprit règne. Tout le « contenu » du signe des Poissons est passé non seulement dans les religions du Christ mais dans d’autres religions contemporaines (le bouddhisme, par exemple). De même, le « contenu » du signe du Bélier, dans la religion israélite et d’autres, qui naquirent et se développèrent au même temps.

Ce contenu, il faut donc le définir moins en fonction de la religion hébraïque, qui n’en a pas été l’unique manifestation, qu’en fonction du signe lui-même.

Le Bélier est d’abord un signe de feu. Sous cet aspect, il s’impose à Moïse : le buisson ardent surgi du désert; à Elie, sur les holocaustes duquel tombe le feu du Seigneur[2]. Sous cet aspect, les Egyptiens et les Indiens le reconnaîtront : Agni, le dieu-bélier, sera le dieu du Feu; Amon, le dieu-soleil, sera représenté avec la tête ou les cornes du bélier.

C’est en second lieu, le signe de la famille patriarcale, où le père est le premier pontife. L’espoir d’Abraham se résume en une nombreuse progéniture, et sa grande peine, jusqu’à un âge avancé, en la douleur de n’avoir pas d’enfants. Au contraire, l’orgueil de Jacob sera ses douze fils et sa révélation : l’échelle des races qui doivent naître de lui. D’où, une certaine attitude devant la femme, faite de tendresse et de condescendance; la femme est « le cher objet » dont on prend soin — et la mère de ses enfants.

Tendresse : le mot est important, et neuf. Les disciples du Taureau n’étaient pas tendres mais jouisseurs. La vertu pour le Bélier n’est pas de jouir mais de s’élancer. Le mouvement est sa joie. Les astrologues voient dans l’homme du signe un soldat ou un sportif; il serait mieux de dire : un violent, un avide. Le bélier et le feu sont également mouvants, et le but qu’ils veulent atteindre n’est pas le motif de leur course : le bélier le bouscule et le feu le dévore.

Plus tard sans doute, au temps de la décadence, cette ardeur pourra se confondre avec l’appétit des richesses; mais Jacob aussi était fier de ses troupeaux, de ses femmes, de ses fils, il dépouille volontiers ses hôtes de leur le plus précieux; et les Hébreux n’ont pas quitté Ramsès sans se munir de mille trésors dérobés aux Egyptiens[3]. Contradictoirement, la fortune pour les juifs du Moyen Age ne sera jamais un bien « statique »; le commerce, où ils excelleront, rendra au mot « fortune » son ancien sens mystique : les hasards du destin.

Guerriers, les Hébreux commenceront de l’être avec Josué; ils le seront pendant quinze siècles — et sous Néron et Vespasien, révolutionnaires, insurgés s’ils ne peuvent plus être des soldats. Mais ils combattent moins pour conquérir que pour se défendre et survivre. Leur action militaire est encore une façon de dépenser leur ardeur, de justifier leur orgueil : nous sommes le peuple élu.

Par voie de conséquence, ce sera un peuple qui ne tiendra que difficilement en place; bien avant d’être la victime de millénaires « dispersions », une immense tribu de nomades, longtemps promenée par Jacob et Joseph, Moïse, Aaron et Josué, de Babylonie au pays de Canaan, de Chaldée en Egypte, d’Egypte en Palestine enfin.

[1] Dans la religion juive aujourd’hui, moins de traces encore : le « shofar », la corne de bélier qui retentit dans les synagogues au cours des fêtes du Nouvel An et à l’issue du Kippour.

[2] Rois, XIX, II.

[3] Roi phrygien, donc bélique, Midas de même sera réputé pour ses richesses.

Brièveté du royaume

Dieu avait promis quatre siècles d’épreuves à la race d’Abraham. Ils seront largement dépassés lors de la sortie d’Egypte; même alors, les épreuves se poursuivront par d’incessants combats et de nombreuses défaites du peuple hébreu devant les Madianites, les Ammonites, ou sous les coups des Philistins.

Le Livre des Juges tentera d’expliquer ces déboires par de prétendues hérésies ou apostasies qui, dès le 14ème siècle, auraient contaminé, troublé le Peuple[1]; l’affirmation — ou l’alibi — resservira et l’on verra de même les croisés justifier leur impuissance à libérer Jérusalem et leurs échecs devant les Sarrazins par le comportement de Byzance.

Il est assuré que, jusque vers 1200, le péril pour les Hébreux venait surtout « de l’intérieur ». Ces terribles adversaires que combattront Moïse, Josué, Gédéon ou Jephté sont des Sémites, tout comme le peuple élu, et des adeptes du Bélier : des nuances cultuelles les séparent, mais de ces nuances, les Juges font des abîmes.

En quoi consistaient-elles? Les livres bibliques nous en donnent de nombreuses indications. Certains peuples pratiquent « l’incision » rituelle (Deutéronome, XIV, 1-2); les Ammonites portent des « croissants » comme signe et comme symbole (Livre des Juges); les Béthéliens révèrent la Pierre Sacrée. La plupart n’admettent pas le dieu d’Israël : Yahvé; ils demeurent fidèles à l’antique Bélier d’Abraham, El.

Une religion ne s’établit pas sans que, pendant des siècles, de telles divergences la divisent. Qu’on pense aux tendances arianistes, nestoriennes, monothélystes, qui partageront l’Eglise jusqu’au 7ème siècle. Le long combat des Hébreux pour s’assurer l’emprise sur leurs lieux saints (Socoth, Béthel) fait en effet songer aux futures croisades; leurs efforts pour s’assurer l’alliance de ce peuple-ci ou de celui-là présentent plus d’un rapport avec les tractations par lesquelles les croisés tenteront de s’assurer l’alliance de Byzance; et le châtiment des Ammonites par David semble annoncer le sac de Constantinople par les croisés sur la route de Jérusalem.

Quoi qu’il en soit, à partir de 1200 avant J.-C., l’ennemi est bien d’une autre race (et même d’une autre religion, aussi différente de la religion hébraïque que l’Islam le sera de la chrétienté). Vaincus par Ramsès III, en 1194, ces émigrés de Mycènes, les Philistins, avaient dû se rabattre vers les côtes palestiniennes. Conquérants puissamment armés, ils harcelaient de multiples razzias les Hébreux installés en Terre Promise depuis deux siècles. Il est curieux qu’ils n’aient pu vaincre définitivement ce petit peuple, eux qui avaient rasé Troie, anéanti l’empire hittite et fait trembler le Moyen Orient du 14ème au 12ème siècle. Mais enfin la défaite d’Aphek, où l’Arche d’Alliance fut capturée[2], fit tomber pour plusieurs années le peuple d’Israël sous leur joug.

Désormais, il faudra le premier roi, Saül, pour que s’établisse socialement le Royaume. Et il faudra David (1013) pour qu’Israël atteigne à la suprématie.

Roi de Juda, auquel les provinces du nord rendirent bientôt allégeance, David vit s’effondrer la puissance des Philistins. Sous son règne, Gath et Damas furent prises, les Ammonites châtiés, Tyr et Hamath conciliés par de solides alliances. Ni ses victoires, pourtant, ni son génie politique n’auraient suffi à faire de lui ce Modèle que les juifs vénèrent encore après trois mille ans.

David était aussi le poète et le prophète; le moraliste implacable, conscient de ses propres fautes (car l’important n’est pas le crime qu’on lui reproche : avoir envoyé à la guerre l’époux de la femme qu’il convoitait, mais qu’il se fût, maître absolu, prêtre suprême, accusé lui-même du crime — au point de ne pas se défendre contre le reproche populaire). Il était, pour tout dire, l’incarnation parfaite de cette obstination, de cette foi et de cette humilité, triple marque du Bélier, dont les premiers patriarches avaient fait la marque de l’Homme.

Cet accord qu’on voit chez lui — et chez son fils, Salomon — entre l’Action et le Verbe, entre l’âme et le rite, témoigne de l’existence d’un autre accord entre la Religion et l’Etat, entre l’esprit et la matière. Pendant un siècle ainsi (1013 – 933) le royaume de Dieu s’instaure sur terre s’accomplit par la Justice; il ne s’y incarnera de nouveau que 2150 ans plus tard, dans la chrétienté triomphante, pour s’accomplir par l’Amour.

[1] Noter la phrase indéfiniment reprise : « Les enfants d’Israël firent de nouveau ce qui était mal aux yeux de Yahvé. » (Livre des Juges, III, 7, 12 – IV, 1 – VI, 1 -XIII, 1, etc.).

[2] Selon le premier livre de Samuel, elle ne resta que sept mois aux mains des Philistins (VI, 1).

Le schisme

Règne bref. Dès la mort de Salomon, devant les duretés de Roboam, son fils, des tribus d’Israël se révoltent. Un certain Jéroboam ben Nébat se fait proclamer roi et rompt avec Jérusalem. L’hérésie accompagne le schisme. L’un des hauts lieux de la religion, Beth-El, « la maison de Dieu », se trouvait en Israël, dans le nouvel Etat. C’était là que vivaient les Hétéens[1] qui, anciennement, avaient habité la Colchide, le pays de la Toison d’Or, et c’est là que la Genèse situe le songe de Jacob et la révélation du nom sacré : Yahvé[2]. David l’avait reconquis sur les peuples de la mer. Jéroboam en fit la seconde Jérusalem, y sacrifiant à un dieu inconnu, synthèse de l’ancien dieu amorite El et de l’Hadad phrygien, en qui les prophètes juifs voudront voir le « veau d’or ».

Or, la carrière du nouveau royaume d’Israël (933-721) n’allait être pour les Hébreux fidèles qu’une source de troubles et d’erreurs. L’un de ses rois, Omri (887-876) établira son empire sur la Samarie, proche d’Israël, et conclura avec Tyr une alliance cimentée par le mariage de son fils Achab et de Jézabel, fille du roi phénicien.

A la mort du second fils d’Achab, Joram (852-843), un officier, Jéhu, se fera reconnaître roi et tentera — sans grand succès, semble-t-il — de rétablir le culte de Yahvé contre celui de Ba’al. L’alliance phénicienne n’y survivra pas; privé de son allié, Israël devra tolérer et supporter la domination assyrienne (en 805).

Maître de Juda, cependant, Joram avait épousé Athalie, fille d’Achab et de Jézabel. Après la mort du fils de Joram, Achazia (843), Athalie devint reine de Juda et introduisit à Jérusalem le culte de Ba’al. Quand elle mourut, assassinée (837), le culte impie fut prohibé, tandis que Joas et Amatsia (837-780) tentaient de secouer le joug d’Israël et de la Samarie sur Juda.

Samarie prise, le royaume d’Israël détruit (en 721), le roi de Juda, Achaz, dur céder au nouveau vainqueur; il s’empressa d’admettre dans le Temple les images des chevaux sacrés, symboles de sa loyauté envers les divinités assyriennes. A ce prix, Juda survécut.

[1] Les deux femmes du fils d’Isaac, Esaü, étaient des Hétéennes (Genèse, XXII, 34).

[2] Genèse, XXVIII, 20. Certain verset du Livre des Juges laisse penser que les Israélites dès le temps des tribus y rendaient un culte : Juges, XI, 2.

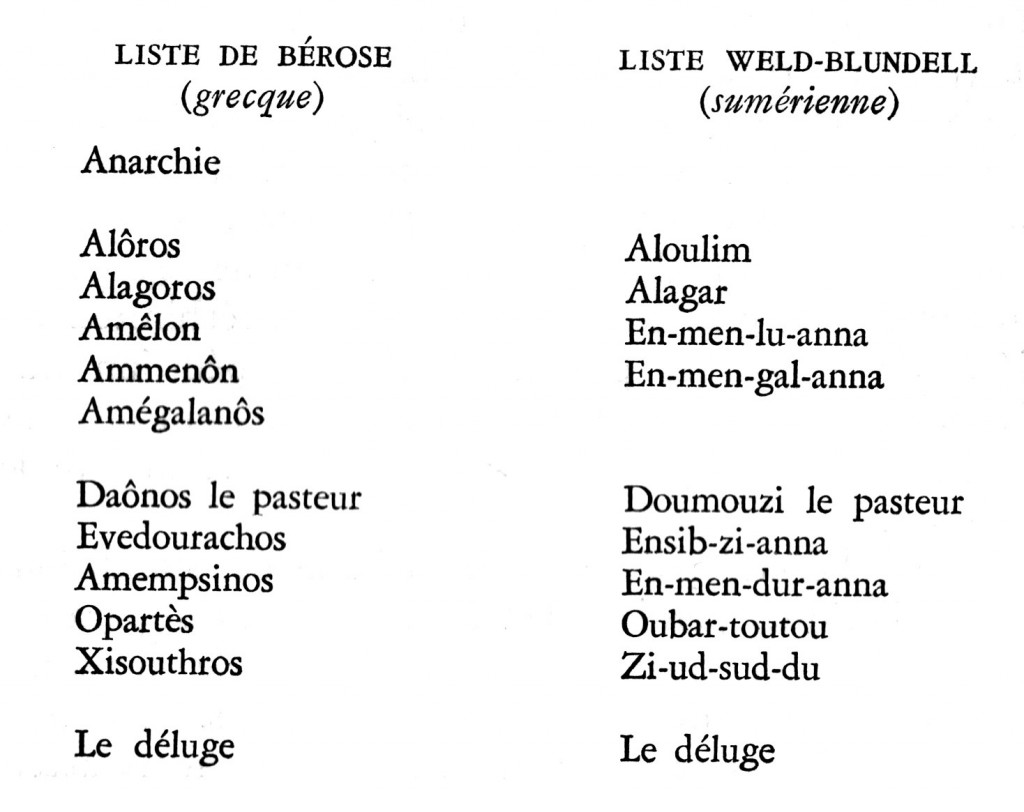

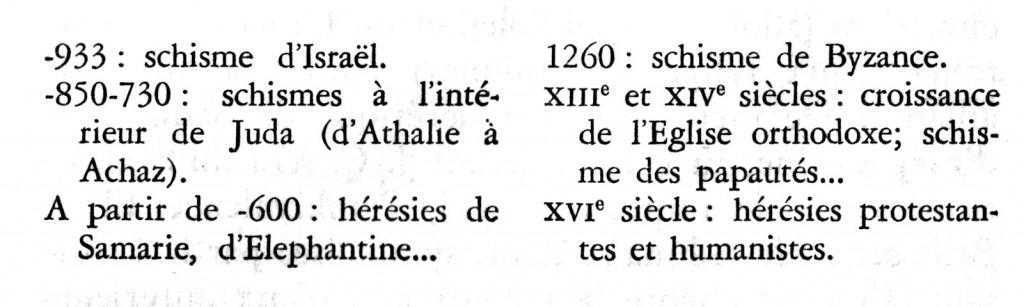

Les concordances

Quand David devient roi, il y a dix siècles qu’Abraham inventa la circoncision, moins de cinq siècles que Moïse consigna le Décalogue et décréta les Lois. C’est également dix siècles après le Christ et quatre siècles et demi après l’unification de l’Eglise que s’accomplira le « royaume de Dieu » chrétien.

De même, cette période finale de l’histoire d’Israël, que nous venons de survoler, est comparable en bien des points aux deux derniers siècles de la chrétienté. On peut comprendre que les hommes instruits du Moyen Age en aient été impressionnés, et l’on peut croire que leurs fameuses dates apocalyptiques, 1260 et 1490, avaient été données à un Joachim de Flore et aux Cabbalistes par concordance avec deux autres dates primordiales dans l’histoire biblique : 933 et 721.

Comme Israël aux hommes de Juda, Byzance devait apparaître aux chrétiens de Rome le royaume privé de la grâce, qui cherche dans la simple habileté politique le secours que Dieu lui a refusé. De même qu’Israël s’était séparé de la foi judaïque, Byzance rompait avec la foi romaine (mais Israël était antérieur à Juda, Constantinople au Vatican, de sorte qu’au regard d’Israël ou de Byzance, l’hérétique devait être Juda ou Rome). Puis, le Philistin et le Phénicien là, le Sarrazin et le Turc ici, complices d’Israël et de Byzance, devenaient à point nommé leurs destructeurs. Le mal « hérétique » gagnait les pays slaves comme, autrefois, la Samarie et les colonies étrangères[1]…

A ces concordances dans les faits s’ajoutaient d’autres concordances, plus mystérieuses encore :

Les croisés fondent l’empire David conquiert

latin de Byzance. 1024 Israël…………….. vers -980

Byzance secoue le joug. 1261 Schisme d’Israël vers -933

Schisme à l’intérieur de Schisme à l’intérieur

l’Eglise de Rome 1378 de Juda, Athalie -843

Destruction de Byzance 1453 Ruine d’Israël -721

L’esprit contemporain répugne à cette sorte de calcul analogique, terrain privilégié de toutes les superstitions. Mais il est impossible de ne pas en tenir compte, puisqu’il explique en grande partie l’état d’esprit des hommes du Moyen Age — et puisqu’il autorise des hypothèses assez souvent probantes.

Entre autres, cette croyance aux cycles et les calculs qui en découlent permettent une meilleure compréhension du phénomène de l’hérésie.

Celle-ci s’impose, nous le voyons, en un moment-clé de l’histoire de la Religion : vers 700 avant J.-C. pour le Bélier, vers 1450 pour les Poissons. Elle consiste essentiellement, ici et là, à recourir à la religion précédente (en Samarie, Bel, le taureau-bélier; dans l’Allemagne de Luther, la Bible, livre juif et chrétien) et à tenter de revivifier par cette sorte de syncrétisme la religion abandonnée de Dieu.

En effet, alors que les évènements (perte de la puissance temporelle, domination étrangère, schisme et captivité) suggèrent brusquement l’idée de cet abandon, la religion antérieure et qu’on croyait déchue semble scandaleusement revivre et reconquérir une partie de sa puissance. Au 6ème siècle avant J.-C., la destruction de l’Assyrie permet à Babylone un cruel et bref renouveau; aux temps de la Renaissance, après trois cents ans de persécutions, les cabbalistes, les « faux messies » et les vrais philosophes (Montaigne, Spinoza, etc.[2]) redonnent pour un siècle à la religion juive un éphémère éclat. Comment ne pas croire alors que la religion antérieure fut plus pure, plus authentique — et que Dieu refuse de l’abandonner?

Aussi voit-on l’hérésie samaritaine se développer et se cristalliser en quelque sorte dans une opposition irréductible — jusqu’à l’agonie du Taureau, aux premiers siècles, qui marquera sa propre fin.

[1] Certaines de ces colonies n’étaient que trop disposées à l’hérésie : à Eléphantine, le dieu juif sera pendant des siècles un syncrétisme de Yahvé et du Béthel taurique.

[2] Et bien d’autres! Pic de la Mirandole (1463-1494), Agrippa de Nettesheim (1486-1541), Guillaume Postel (1505-1581), Robert Fludd (1574-1637), etc.

Les prophètes

Mais, ce calcul, des hommes ne le font point : les prophètes hébreux, qui nous posent à présent un problème bien étrange.