AVANT-PROPOS

« La Question et le Jeu » fait partie d’un vaste ensemble intitulé « Le Rire du Verseau », qui comporte plus d’une dizaine d’ouvrages.

Presque à chaque fois que j’allais voir Jean-Charles, il me parlait de son récent travail, puis me disait : « C’est le dernier, je n’ai plus rien à dire ». Et 6 mois plus tard, la même scène se reproduisait.

Pourquoi ajoutait-il sans relâche — ou presque — un nouvel ouvrage à cette somme? Il nous en fournit au moins une réponse dans la préface de l’un d’eux, intitulé « L’Enigme », que je vous livre ici, à titre de témoignage sincère et prenant.

Pierre-Jean Debenat

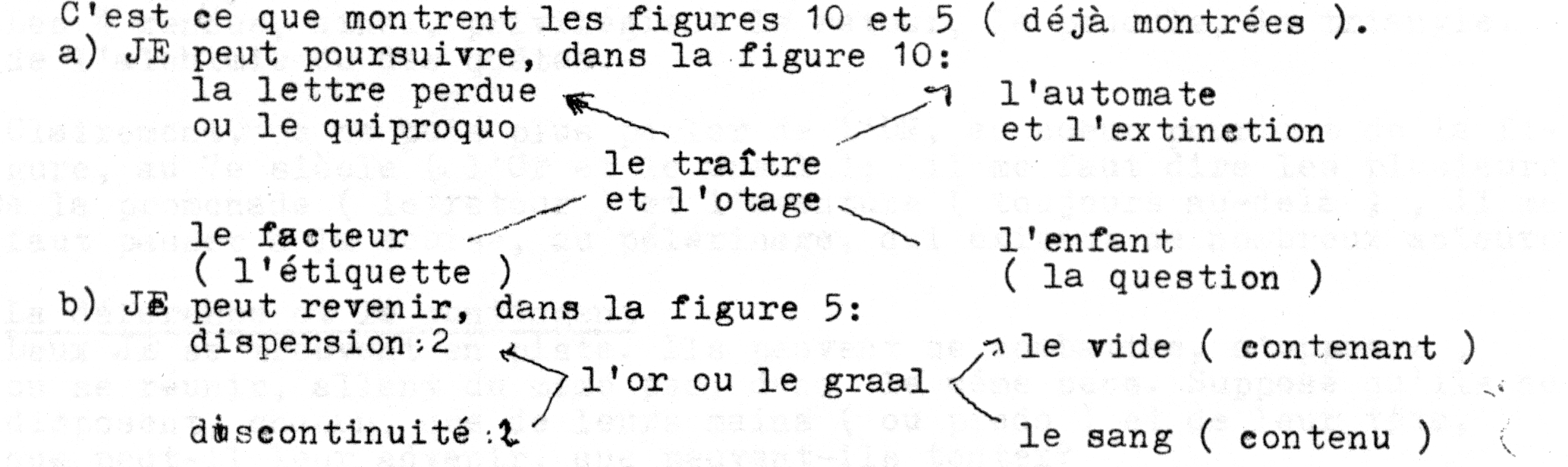

L’ENIGME

Le propos de cet opuscule ne fut pas de résumer six mille ans d’histoire et autant de poèmes, d’études, d’assertions et de claires remises en question, comme l’ont tenté les six mille pages écrites pendant près de soixante ans. Il ne fut au départ — il y a six mois — que de résumer la trentaine d’ouvrages accumulés.

Mais ces livres, en effet, ne faisaient que résumer, c’est-à-dire reprendre, répéter au plus court les six mille qui m’ont précédé.

Ils n’apportaient rien de neuf à ce que mes pères ont dit; ou, plutôt, s’ils en apportaient, ce n’était que ce nouveau particulier, étrange, que toute œuvre comporte, tissé de paradoxes, d’insuffisances et d’approximations. Ils ne permettaient aucune saisie du Tout, sinon — parce qu’il reste un vestige, tout de même, de tout travail — un dédoublement de l’Enigme.

Le saisissable : nombrable, figurable, nommable, est faux ou, sinon, frappé par la faux au terme : partiel et mortel. Ma lecture de l’univers doit être sans cesse modifiée.

L’insaisissable, innombrable, infigurable, innommable, qui me demeure caché, demeure aussi, hors de tout change, l’objet de ma quête ou de mon œuvre, comme seule réalité, si bien que je ne puis pas m’arrêter de quêter ou d’œuvrer — sans fin.

Il devait donc m’apparaître un jour, enfin, que ce qui peut — ou doit — résoudre l’énigme, insaisissable mais « donné », saisissable mais craint, rejeté, maudit était ce particulier, paradoxal ou approximatif qui gênait à la fois dans les œuvres d’autrui et dans les miennes. L’œuvre à faire pouvait et devait être la plus courte possible, particulière, originale, nouvelle en tous ses mots, figures et nombres. Non pour qu’elle soit plus belle, plus vraie, meilleure que toutes les autres, mais pour qu’elle soit autre et jamais encore proposée.

Si, dans les pages qui suivent, on cherche des vestiges, des traces du plus ancien, du plus commun, du plus durable, on les y trouvera certainement. Mais c’est qu’on ne fait du neuf qu’avec du vieux.

Un autre jour — lointain? je l’ignore — ce que j’expose ici sera lui-même ancien, commun, au terme de sa durée.

La justification de l’opuscule? Ce jour n’est pas le mien.

Jean-Charles Pichon

___________________________________________________________________

« Pourquoi cela est-il là, plutôt qu’une autre chose? » Parce que le temps est venu de meubler le local et d’en ouvrir les fenêtres.

I

LE JEU DES QUESTIONS

1

Lexique

La question de Martin Heidegger semble à ce point générale que sa généralisation peut offenser. Celui qu’elle offense tentera de la ridiculiser; il y parviendra sans peine :

Qu’est-ce que Cela?

Comment est-ce « Etre »?

Où est-ce, là?

Le « Où » exige un territoire – ou une carte. Dans la pensée du questionneur, s’agirait-il d’une concrétisation (la France, l’Europe, l’Occident), que localise seulement une cartographie: de la France dans l’Europe, de l’Europe dans l’Occident?

Ou s’agit-il d’un territoire: celui où je vis, celui que j’occupe, celui que je vois: un marais de la Brière ou de la Camargue? De pures virtualités (ou de simples images) pour celui qui n’y vit pas?

Une institution que l’homme du pays tient pour le produit d’une machine (française, européenne, mondiale)?

Une constitution organique, que l’homme d’un Etat doit tenir pour un rêve: le pays, un simple composé de légendes, de traditions, d’images fugitives et contingentes?

Le « Comment être » pose une question plus exigente. Car, dans la question de Martin Heidegger, le copule « est » est, bien évidemment, le plus imprécis… Depuis que l’humain existe – des milliers, sinon des millions – d’années, rares sont ceux qui ont défini l’être, et ceux-là même sont si nombreux, contradictoires, qu’ils ne nous ont laissé aucune réponse certaine: est-ce obéir, se révolter? Disjoindre, joindre? Se remplir, se vider? Etre JE, est-ce vivre pour moi, perdurer, m’accomplir? Pour toi, que j’aime ou contre toi que je hais? Ou pour lui, que j’ignore et qui me presse?

Suis-je plus entièrement, absolument, au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest, quand je regarde en haut, en bas, vers ma gauche ou ma droite? Quand j’ambitionne une condition avouable, ou ma libération?

Le problème est trop complexe pour que je l’aborde de front.

Reste la question la plus courte, si évidente qu’elle bloque l’esprit et rend la question dérisoire: qu’est-ce que Cela?

Est-ce une image, virtuelle dans le rêve (une chaise, une table), ou l’image de cette chaise, de cette table hors du rêve?

Est-ce le symbole concret, visualisé, que portent les dessins de la tapisserie, de tout « mandala », de tout ésotérisme? Ou le symbole mathématique, physique, chimique, astrophysique, dont se constitue toute machine humaine?

Nous commencerons par là.

Le vocable

Les trois questions annexes, sitôt que je les pose, m’apparaissent plus mêlées que Heidegger ne le prétend. Je ne puis suggérer l’une sans évoquer la seconde – et la troisième.

Car si Cela est une image ou un symbole, l’une et l’autre, nous le voyons, peuvent être concrets (liés à un territoire) ou abstraits (cartographiés) et leurs êtres, par suite, sont de natures différentes, non seulement entre eux mais en soi-même (concret ou abstrait, réel ou virtuel).

Dans tous les cas, une dualité perdure, qui fait dilemme: « cela, plutôt qu’autre chose ». Et cette contradiction doublée – interne, externe – se présente au questionneur comme une inversion constante – ou bien toujours possible – : de cela à son contraire (ceci).

Or, si je traite de Où?, je dirai une figure – topologique au premier chef: une carte ou un territoire. Mais, seule une étendue peut être figurée: l’aspect de la chose. Le concept ne l’est pas, que je dois symboliser: Dieu, la vie ou la mort. Je ne puis donc voir en Cela seulement une figure.

Si je traite du : Comment être? cela doit être nombré, soit par la distance qui sépare cela de la limite (du territoire ou de la carte): les cardinaux, soit par la progression de la chose en + ou par sa dégression en-. Mais des Cela ne peuvent être nombrés ou calculés, sinon par l’à peu près, l’approximation, qui préside au calcul. Ainsi de la constante de Planck, « h », mesure de la double erreur commise sur la distance (la probabilité de position) et la vitesse du corpuscule (sa quantité de mouvements). Cependant, « h » est bien un Cela, et toute une science s’y fonde.

Mais l’insituable, non figurable, et l’innombrable (l’Unité) peuvent toujours être nommés: Dieu ou JE. Par le vocable, la question: « Quoi cela? » embrasse la figure (l’aspect) et le non-figuré (le concept), le mesurable, en +, en -, et le non-mesurable: l’être en soi.

Qu’en est-il donc de l’inversion, si je ne traite que du Cela le plus généralisé: le vocable?

1) il peut s’inverser dans sa forme, ou par la position de la lettre dans le mot, si je traite du vocable comme « signifiant »;

2) il peut s’inverser par son sens, ou la tendance, la direction que la phrase lui donne, si je traite du mot dans la phrase (son signifié).

Car le mot (signifiant) contient des lettres (elles-mêmes signifiantes). Mais il contient aussi des sens divers, s’il est un homonyme. Il est contenu dans quelque phrase – signifiante ou non -, mais aussi en tant que signifié dans des contenants formels, des signifiants synonymes.

1) l’inversion des lettres dans le mot

Aucun exemple n’en serait plus probant que celui que donne Lacan dans son séminaire, lorsqu’il traite de l’Agalma de Platon, en son Banquet (et en d’autres oeuvres, telles que le Phèdre, dont Lacan ne parle pas).

L’Agalma est un mot de Socrate, qui le définit: une monture, un enchâssement (son « âme »), dont il fait une monture tout autre, un coursier, sous le nom de « destin ».¨

Parce que Socrate est une manière de dieu, auquel rien ne répugne, il n’a cessé d’avouer, tout au long de sa vie, que le montage est fait de parures (le bracelet d’or et de pierres précieuses) et que son destin, son coursier, lui est ultime défense, parage, ainsi qu’il l’expose à Criton, dans le discours nocturne qui précède sa mort. Il suggère, dans et hors l’Agalma d’autres amalgames: ceux qui font font le miroir et le mélange. L’Agalma, ainsi, n’est plus qu’une parade: des parures exposées à la défense (parage) qu’offrent toutes les banlieues.

Platon n’expose pas ces parures: il les intériorise, par les 3 Vertus.

Il n’avoue pas vraiment les défenses, les parages: il les extériorise, les image, par les 4 jeux.

Lacan n’en dira rien, ni de l’amalgame, car que serait l’analyste qui s’avouerait miroir en même temps que mélange? Mais il dira l’affect, qui trouble le malade, l’affectation que doit feindre le médecin. Il cherchera, éperdument, une monture/support (le symptôme certain) entre l’enchâssement des parures (des images) et le coursier qu’on nomme la vie (en ses symboles). La 3è monture: toujours un vocable, dont il jouera, s’y fiant.

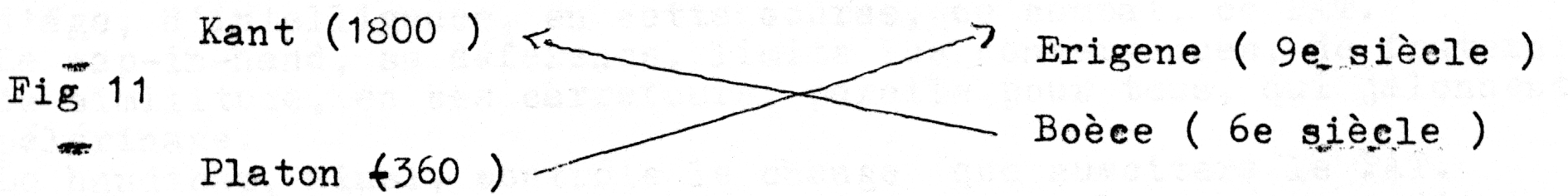

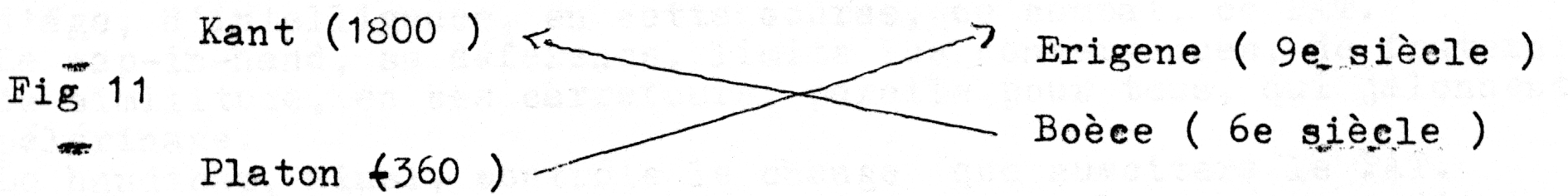

Cette 3è monture, la parade, entre la parure et le parage, Platon la nomme: Idée – et Kant, le répétant: Catégorie. Quant au symptôme, entre l’imaginaire et le symbole, on sait assez que ni Lacan, malgré ses « noeuds borroméens », ni aucun de ses successeurs n’ont su clairement le définir.

Pour nous tous, le problème demeure ce qu’il fut pour les hellénistiques: le choix nécessaire -et impossible – entre Agalma et Amalga.

L’inversion d’une lettre.

2) l’inversion des mots dans la phrase

Elle se dénonce d’abord en l’origine d’un dieu; ensuite, en son déclin.

Les quatre siècles qui ont précédé le Christ ou le Bouddha de Charité Cakyamouni apparaissent entièrement contenus dans l’inversion nécessaire de « l’amour de la science » à « la science de l’amour »: des sophistes aux élégiaques, mais aussi de Socrate à Jésus.

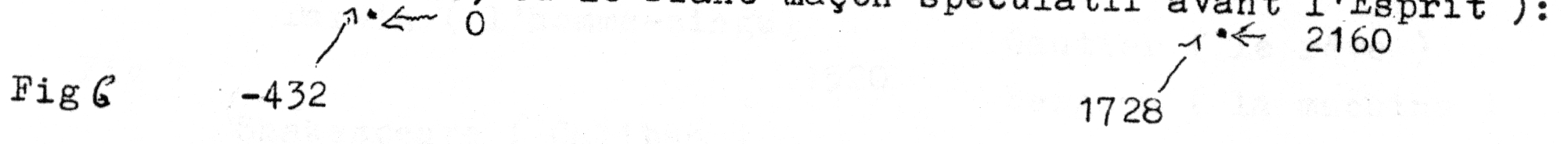

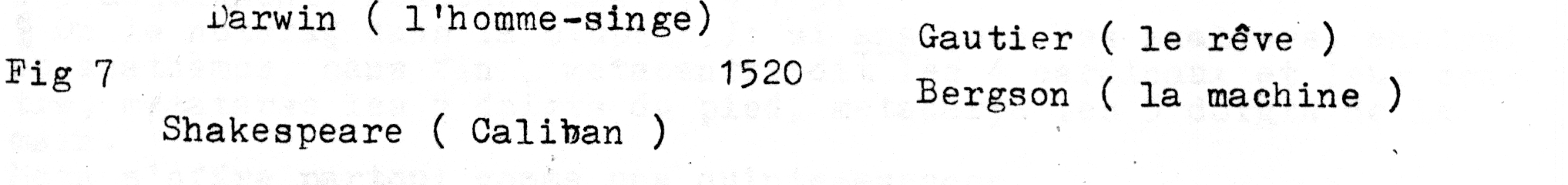

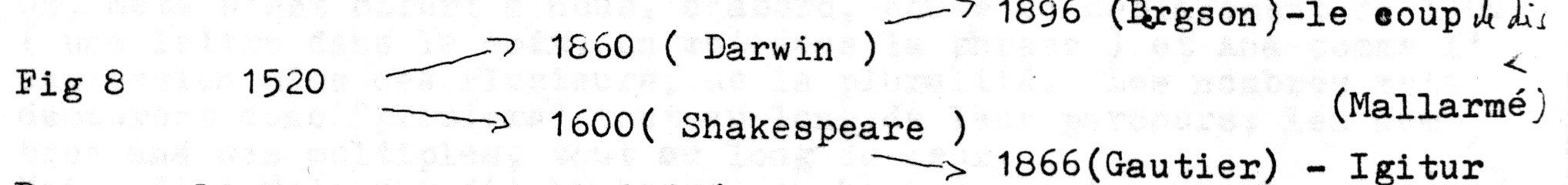

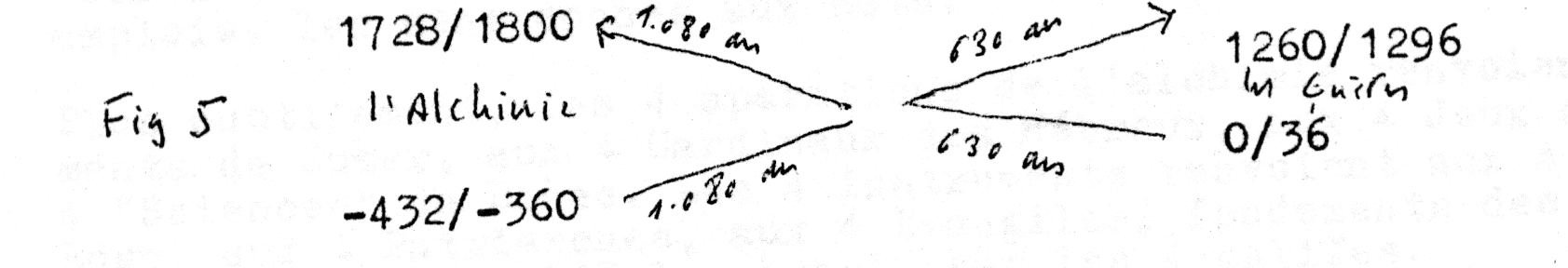

Un renversement analogue caractérise les quatre siècles que nous vivons, de 1728 à 2160 (ou plus ou moins): de la « création de la liberté », fruit de la Franc-Maçonnerie spéculative, à la « liberté de la création », à laquelle nous aspirons tous.

Des 3: un Hermès trismégiste ou notre trilogie républicaine (Fraternité, Egalité, Liberté), aux 4 que formule le Christ, que l’Esprit formulera.

En la dégénerescence du dieu – ou, tout au moins, en la constatation de son déclin – l’inversion se présente comme différente, plus tragique, mais ce n’est encore que celle du mot dans la phrase.

Il y a deux mille ans, le Taureau se mourait, il s’absentait ou « s’endormait » puisque les dieux sont immortels. Après quatre mille ans de triomphe, puis de conflits. Dès Socrate et Platon, des centaines de prophètes avaient prédit cette fin (l’éloignement du démiurge), ils attendaient la Création Dernière (et la fin de toutes ses créations, y compris l’Homme).

Quand cela se produisit pourtant, au 2è siècle avant J.-C., par la destruction des 7 merveilles, des Jardins de Semiramis, du premier Phare d’Alexandrie, du Colosse de Rhodes, du Sphinx d’Alexandrie, de la Lampe éternelle, on constata qu’il ne s’agissait que d’une « dernière création ». Et, de fait, Rome ne créa plus rien, elle ne fabriqua que des copies et des plagiats d’Homère, de l’atrium, de la colonne, d’Hippocrate et d’Euclide – jusqu’à sa fin, quatre siècles plus tard. Le démiurge fut honni de tous (les élégiaques, puis les chrétiens) et par Augustin encore. Mais ce ne fut pas la Création Dernière: d’autres suivirent, par un Islam, puis une Chrétienté triomphants.

De même, depuis le 18è siècle, des milliers de prophètes attendent le Jugement Dernier, en une fin du monde telle que toute vie y disparaîtrait, rendue au Paradis ou à l’Enfer. Mais tout ce qui se passe dans le monde nous montre qu’il ne s’agissait en fait que du « dernier jugement ». Seule la Justice s’abîme, non pas l’humanité, bien que le passage soit aussi rude de « l’homme bon » au « bonhomme », dans le désastre, que le passage inverse, merveilleux, de « la création de la liberté » à « la liberté de création ».

3) Il reste que la sous-question générale: Quoi cela? en entraîne une troisième: si le cela s’inverse toujours en un ceci, par déclin ou par renaissance, quel est le cela nominé, un change, qui motive cette corruption ou autorise ce regain?

Ou bien: quelle porte ou quel seuil (imagés ou symbolisés) se dressent au milieu de l’ascension ou de la chute – ou quel chemin s’est-il ouvert ici ou là?

Je répondrai brièvement, ne traitant que de cela:

a) ce chemin est une déchéance, mais le vocable ne déchoit qu’en son sens;

b) cette porte lui échoit, mais il n’est d’échéance pour le vocable élu qu’un changement de forme.

La déchéance, le change de sens, se dira une métonymie.

Le change de forme – ou de position formelle – se dira une métaphore.

a) la déchéance

Elle s’opère par le canal de la pluralité des sens.

J’en donnerai ces 3 exemples, de déclins consécutifs à l’apogée d’un dieu: de Création, de Justice, d’Amour; les changes de sens d’Opus, de Prescription, de Caritas.

1) Opus ne dit pas l’oeuvre sans dire l’opulence: une saisie de la totalité du monde. Il porte encore ce sens dans l’ancienne Grèce et même dans le vieux latin: opulentia. C’est peu à peu que le vocable restreint son acception, pour dire seulement: l’oeuvre de création, puis, finalement, un court ouvrage, un opuscule, seulement technique.

Quand le Taureau s’endort, ou la Vache, il n’a plus que ce dernier sens. Et, quand la Vache renaît, dans l’Inde ou dans l’Islam, rénovant le Souverain Créateur, l’Oeuvre renaîtra tout autrement, pour ne rien dire de l’opulence.

2) D’Abraham à Moïse, dans la divinité présente de la Justice (Iaveh, Brama), « prescription » dit: ce qui est avant toute inscription, pour que l’Inscription soit. Car nul n’écrit les lois encore: seul, Dieu les dicte au Juge, à l’Inspiré.

Mais, déjà, quelque hérétique, un servant de l’antique Créateur Mardouk ou Apis, le Taureau, a écrit des lois. Ces Hammourabi ou Ptah ont donné au vocable le sens: ce qui inscrit, imposé par là-même. Après Moïse, le Grand Inscripteur, les édits se multiplieront et les nouvelles rigueurs de même, bien que mille prophètes, justes ou législateurs (de Salomon à Solon) s’opposent à la perversion de sens, se veulent encore des inspirés.

Il faudra Jésus ou Cakyamouni (après le Jésus du Temple et Gautama) pour que « prescription » emprunte un 3è sens: non plus ce qui est avant l’écrit, non plus l’écrit, mais l’oubli de l’écrit, par humaine compassion.

Puis, deux mille ans seront nécessaires pour que « prescription » perde ce troisième sens et disparaisse, abolissant toute justice. Car, en ce 20è siècle, quelle prescription est de Dieu? Laquelle écrite une fois pour toutes, dans l’afflux des jurisprudences? Laquelle peut se dire oubli, pardon, au temps de Dreyfus, des procès de Moscou, de Nüremberg et de la poursuite échevelée de quelque bouc émissaire?

On ne sait plus, ne régit plus, ne pardonne plus. On tue ou l’on enferme à vie, au tribunal avant la prison ou l’asile.

3) Caritas (Charité) ne connait pas ce destin: il ne l’a pas vécu jusqu’au bout, puisque son dieu n’atteint qu’à ses deux mille ans de vie. Mais, en lui aussi, l’agalma cède lentement à l’amalgame. Le divin Amour s’est fait pitié, clémence, compassion. Il a pris le sens d’entraide sociale. Comme l’opus et la prescription, la charité doit cesser d’être l’apanage d’un seul (l’Etre-dieu) pour se perdre dans les plusieurs, sinon les opuscules et les jurisprudences: le charisme, qui attire, l’aumône, qui soutient. Comme les livrets naguère ont perdu l’opulence, puis les codes la prescription divine, combien de comités, de commissions, de socialismes préparent aujourd’hui le déclin définitif de Caritas, la charité sublime?

b) l’échéance

Ni le dieu ni le vocable qu’il prodigue aux humains ne disparaissent au terme des quatre millénaires. C’est même alors que le dieu, perdant l’Image première et la protection sans limite qu’il offre, s’universalise en concept, en une entité de « symbole physique ». Or, c’est alors que le Mot se complexifie, se diversifie, par le change formel. Opus s’est fait « opera », ce qui opère – jusqu’aux refuges du spectacle et de la musique, puis « opération » dans le sens alchimique, dans le sens chirurgical, etc. Bijou, parure; puis défense, parage: de la monture à la parade alors.

Nous ne savons quels changes formels devra subir « prescription » pour dépasser sa première mort. Mais on sait le magma de procès, de procédures et de processus, d’institutions et de crispations où le nouveau vocable sera pris.

Des dieux plus anciens, les Gémeaux, ont vécu huit mille ans de déclin et deux « absences » déjà, 1è et 2è morts. Nous ignorons le vocable qu’ils portaient – ou qui les portait – au 7è millénaire avant le Christ. Leur agalma est révolu depuis trop longtemps. Mais il fallut qu’il se rattachât au Simul (le semblable) dont témoigne le mythe de similitude. Seulement, dès les Frères ennemis: Abel/Caïn, Amphion/Zétos, Jacob et Esaü, ou Josèphe et ses frères, pour ne rien dire des autres, étrusques ou romains, aucune similitude n’était plus évidente entre les deux motiés de Dieu (le Bien et le Mal). Ils ne sont nés de nouveau, sous le dieu d’Amour, que dans le vocable: symétrie.

Au temps de leur 2è mort, entre le 13è et le 17è siècle, « symétrie » même eut les deux sens: le semblable topologique (la même forme, la même colonne, la même figure, la même chose) et le proportionnel, interne à la chose même: la partie est de même nature que le tout. Une symétrie de position « ex », une symétrie de possession « in ».

Il fallut dire comment deux êtres se joignent, et comment deux parties se joignent dans la totalité. Spinoza inventa l’axiome: la puissance d’affection (entre les autres) est liée à la puissance d’affection que JE porte en soi (son « essence »). Puis, Kant a corrompu l’axiome entre la contingence (le sentiment) et la nécessité (de la loi): entre le phénomène et le « noumène ». Puis, de fausses traductions de Spinoza l’ont confirmé, autour de 1900. A la limite, l’essence n’existe pas: c’est une forme vide; seuls demeurent les rapports – tout affectifs – entre les êtres.

Le vocable: symétrie ne signifiait plus rien, sinon un jeu de figures.

Il a continué de se dégrader, en « simulacre », « simulation ».

En même temps, « affectation » retombait en « affect », une maladie selon Freud, le Mal selon Lacan. Du malade on ne cherchait plus à définir que son affection (la tuberculose, la vénérienne ou le sida, toujours un mal lié à l’amour).

C’est, aujourd’hui, l’affectation en ses deux sens: l’emploi et la simulation. L’axiome de Spinoza devient: « En son emploi/l’affectation, le jeu social sera mieux assumé que l’affectation/simulation y sera mieux réussie, admise par le plus grand nombre ». Le don de soi n’est plus proportionnel à l’essence de l’être (une forme vide), mais la réussite sociale, en son emploi, l’est au masque emprunté.

Si je remonte d’une tranche la suite des millénaires, je trouve la Pierre Levée, la Sagesse première, la grande Kratophanie du mythe encore vivant – après dix millénaires. Je ne dirai rien des Inconnus, ni du vocable premier, ni du second. Car il y a trop longtemps que le divin Serpent n’est plus que Satan, que la vérité de l’ondoiement n’est plus que le venin de la vipère. Mais un prophète au moins, Vico, a étudié le passage d’educare à educera, de l’éducation à la science. Ce fut au 18è siècle, en l’attente de la 4è mue ou renaissance de l’Immortel. Si l’éducation fait le prince, l’enseignement n’abrutit que le jaque, le sans-classe, le paria: educare élit le JE, educera trompe, illusionne le trivial, inéligible. Educare fait le héros, educera fait le savant, le pleutre et le négateur des dieux.

Cependant, par l’enseignement, le Savoir survit, qui fut l’une des acceptions du Sepher premier, puis d’Isaac, de Joseph, de Josué, de Jésus (de tous les Yochua) – et du scientifique aujourd’hui. Par l’éducera le Serpent existe à nouveau, pour mille ans: son krita ou âge d’or retombé au kali, son âge de mort.

Nous verrons d’autres exemples, d’autres nominations de ce fragile regain dans le déclin irrésistible, puisque le Serpent refuse que ses ondulations et ses méandres ne soient qu’une ultime de l’Inversion. Puisque aucun savant ne sait se démentir, ne veut avouer son ignorance.

On dira qu’affection, affect, affectation ne doivent plus rien au Simul premier des Gémeaux: ils lui doivent les symétries, puis les simulations, les simulacres.

On dira que les vocables: educare, educere, ne doivent plus rien au mot (inconnu) qui fut avant le Sepher, la Sagesse de Jacob. Ils lui doivent le sifflement du serpent, le S, que Jésus a exalté avant que d’autres vocables, educare, educere, ne le sauvent de la mort, par le change de l’S en C.

Mais, une fois dressé l’inventaire de tous ces changes, de sens ou de formes, que reste-t-il de la Question: « Pourquoi cela est-il… »?

Une question plus subtile ou plus précise: « Pourquoi cela ou ceci (le même ou l’autre) est-il, existe-t-il… »?

Il nous faut décider de l’être.

Comment est-on? Comment suis-je?

2

Comment est- ce être ? Les nombres

On joue, avec plaisir et plénitude, des mots et de leurs lettres, d’une phrase et de ses mots. Tout semble clair, tenir à ces deux existences : la forme et le sens, le signifiant et le signifié. Il y a le signifiant qui contient un certain nombre de signifiés : l’homonyme (opus, prescription, charité), cela que sa vie dégénère toujours; mais aussi des formes diverses qui peuvent contenir un seul sens, les synonymes, comme l’enchâssement et la monture, ou la monture et le coursier, ou la parade des parures et la parade/parage, dans la forme : parade ou dans les formes : exposition, défense. JE espère toujours qu’un renouveau peut en sourdre.

Puis, cette distinction ne me suffira plus. Car il me faut inverser le mot dans la phrase pour que soient en effet l’Amour, la Liberté. Ou l’inverser de la même façon pour que la Création Ultime ne soit plus que l’ultime création, ou le Jugement Dernier que le dernier jugement.

Où se situe la différence, l’abîme entre l’avènement et la fin ?

Un pas encore : des lettres aussi sont homonymes – le « à », qui dit la direction (je vais à Paris), la possession ( ce chien est à moi), l’usage (une scie à métaux, le fusil à flèches), et même le mode (un travail à la main ou à l’usine). D’autres lettres sont synonymes : le J français, le R espagnol en Juan, ou l’I et le J, le U et le V en Juan et Ivan.

Ici encore les synonymes font le regain (petit, dans une période donnée comme courte) : le S du Savoir et du Serpent dans le C d’educere, ou le S de Similitude, puis de simulation dans le F d’affection, affect, affectation (comme on le voit dans les textes du Moyen Age chrétien et de la Renaissance).

Ce n’est pas sans l’adjoint ou le retrait d’autres lettres à la lettre première, que De Saussure nomme « synchroniques » ou Jakobson « métonymiques », contre le Diachronique et le Métaphorique des générations longues, puisque le regain synchronique ou métonymique est des plus courts. Par de tels ajouts ou retraits on dira la 1è, la 2è ou la 3e personne, le singulier et le pluriel, le verbe et l’adverbe – ou les groupes latins, allemands, mais toujours des « groupages », des combinaisons, alors que le mot « en soi » poursuit sa déchéance : du Sepher à l’enseignement, de la symétrie au simulacre, de l’affection à l’affectation.

Clairement, ici et là, JE ne joue plus du contenant et du contenu (de signifiés, de signifiants), je ne joue plus du vocable seul. Je conçois l’UN et les plusieurs : j’introduis la notion de nombre en la question : « Pourquoi cela est-il ? » Qu’est-ce que c’est, être ?

Ana et meta – De fait, je n’ai pas nommé les inversions susdites. Mais elles portent des noms – précis et qui distinguent déjà l’unicité de la pluralité.

L’inversion d’une lettre se dit un « metagramme » (d’Agalma et Amalga). L’inversion d’un mot dans la phrase se dira « metabole » (de l’homme bon au bonhomme). Celle de l’image, d’un ensemble à l’autre, se dira « metaphore », comme de l’enfance dans la vie au printemps dans l’année. Mais l’anagramme dira l’inversion de plusieurs lettres dans le mot (aimer en Marie). L’anastrophe dira celle de plusieurs mots dans une phrase, ridicule ( le « Vos beaux yeux, Marquise…. » du Bourgeois gentilhomme) ou logique, grammaticale, comme le déplacement du sujet et du complément de l’après à l’avant le verbe : « Manges-tu de la confiture ? – J’en mange ».

Quant au change de plusieurs concepts dans un système, au lieu d’une seule image dans les ensembles (la métaphore), il se dira une « analogie ». Tel le change qu’opère Galilée, de la grâce à la pesanteur, par le pendule, ou celui qu’impose Newton de la pomme à la lune, par l’attraction universelle. Bien que la grâce échoie et que la pesanteur déchoie, ou bien que la pomme tombe quand la lune ne tombe pas.

La métaphore et l’assertion qu’elle suppose, d’Hermès (le plus petit est comme le plus grand) peuvent ne conduire qu’à la litote, et à toutes ses extravagances poétiques : la terre est bleue comme une orange, d’Eluard (la terre est ronde, l’orange aussi, la terre est dite « la planète bleue », l’orange doit donc être bleue aussi), mais c’est que cette litote joue du « donc ».

L’analogie et le principe qu’elle exige ne conduisent qu’à l’enthymène (le 3e terme ou le tiers exclu), car Galilée proclame l’accélération et Newton l’attraction : ils les nombrent mais ne justifient pas leurs inventions, sauf par le nombre, et un Newton l’avoue : je ne sais pas ce qu’est l’Attraction Universelle. Un autre enthymène, celui de Descartes : je pense, donc je suis, élimine de même le Principe dont il use : « Est-ce que je pense parce que je suis ? Est-ce que je suis parce que je pense ? » Lequel précède l’autre, de la lecture ou de l’acte ?

Considérant Meta (métagramme, métabole, métaphore), je constate que ce cela ne joue que de l’UN. Jouant de l’objet Ana (anagramme, anastrophe, analogie), je dois admettre que cela s’instaure dans la pluralité, des lettres, des mots, des phrases et des symboles.

Qu’est-ce que cela signifie ? Ou de quoi est-ce la forme ?

Comment est-ce : l’être ? Dans celui de la litote ? Dans celui de l’enthymène ?

Ni la litote ni l’enthymène ne sont des existences, des réalités. La première nie les apparences, les aspects de cela : le plus petit n’est pas le plus grand, bien que la base la plus petite contienne autant de points que la base la plus grande, dans les triangles pendulaires d’Aristote. L’enthymène nie le « tiers exclu », le principe fondamental sans lequel je ne puis inventer le système de Descartes ou celui de Newton.

Comment me garder de la litote et de l’enthymène, si je joue de Meta et d’Ana ?

Par l’image/symbole de l’Arbre et de la Forêt.

L’Arbre et la Forêt

La forêt contient de nombreux arbres. C’est ce que chacun sait plutôt qu’il ne le voit. Car son regard ne contient pas la forêt tout entière; et, s’il s’élève assez pour voir toute la forêt, en hélicoptère, d’une colline, il ne voit plus les arbres.

Mais l’arbre contient une forêt, de feuilles, de branches, de racines, et c’est ce que chacun voit, découpant l’arbre, bien que cela demeure inconcevable.

Cependant, l’arbre est seul, unique, sur la colline, contenant de sa forêt. La Forêt, une autre unité, contient cent arbres, dans la plaine. Mais l’arbre se perd en la forêt, un parmi les plusieurs. La mort de la forêt suit celle de ses arbres; son unité, un jour ou l’autre, se dissout, s’évapore dans le désert.

Que disent les nombres, ici et là ?

D’emblée, d’assurance hasardée, on prétendra que le vocable seul joue du contenant et du contenu, par les synonymes ou l’homonyme, des signifiants ou des signifiés, mais que le nombre ne procède pas ainsi : il n’est que progression, +, ou dégression, -. Cela (ou ceci) n’est donc que du vocable : il répond au « Quoi, cela ? ». Le nombre dit la vie, en progression, en dégression. Par le + ou le -.

Mais ce n’est pas si simple : les plusieurs naissent de l’UN, ou ils s’y fondent. Il demeure quelque chose du cela dans l’être (cela est ou n’est pas), et du vocable dans le nombre : je peux écrire : trois, quatre, ou figurer le 3 par trois I, le 4 par V moins I, cent par C, 1000 par M.

D’une manière plus surprenante, les nombres, comme les mots, peuvent se contenir ou être contenus. J’en donnerai cet exemple, le plus parfait : les trois nombres-clés de l’Apocalypse, 3,5 , 42, 1260.

En tant que « chiffres », le plus grand contient le plus petit : 1260 trente fois 42, 42 douze fois 3,5.

Mais les nombres calendériques vont à l’inverse : 3,5 ans contiennent les 42 mois (de 30 jours), et les 42 mois contiennent 1260 jours.

Si je prends le « jour » pour une image de « l’année », comme tous les prophètes juifs (car le jour, comme l’année, est fait de 2 périodes, de croissance, puis de décroissance de la lumière), les 42 mois seront 42 cycles saturniens, de 30 ans chacun (1260 ans) ou 3,5 abraxas (de 360 ans chacun).

Je pourrai donc dire que les chiffres sont évolutifs dans un sens, en +, ou dégressifs dans l’autre, en -. Et que les nombres calendériques, positionnels, ne le sont pas. Si je pose 1 devant 7, 7 devant 9, 9 devant 0, j’obtiens 1790 (dans le cadre d’un cycle dont l’origine – tout illusoire – serait 0).

Le 29e jour, sans doute, est fait de 20+9, mais ce peut être de 19, le nombre de Mahomet, +10. Ou même de 12+7 (selon Moïse). Cela ne changera rien aux déclinaisons de la lune, ni au Pentateuque, au Coran. Car l’assemblage calendérique, deux puis neuf, fera toujours 29.

Cette distinction : chiffres arithmétiques (évolutifs/involutifs) et nombres positionnels, n’est ni reconnue ni admise en certaines périodes de l’Histoire. Mais elle s’annonce, puis s’impose, à partir du IVe siècle avant J.C. ou dès notre 18e siècle, par Vico, sir William Hope, Potocki, entre 1728 et 1800.

L’arithmétique et le calendrier

Je ne dirai rien, pour l’instant, des innovations sophistes, puis hellénistiques, ce m’est assez de noter leur affinement, leur perfectionnement dans l’Apocalypse. Mais la future « révélation » est à venir, d’où l’importance des annonceurs, des audacieux de notre 18e siècle.

Les trois auteurs poursuivent le même objet : la définition et la datation de la période rationaliste, qui approche alors de son apogée, que Vico dit « du peuple », Potocki des « sans dieu » et que William Hope limite à la période républicaine, au triple mythe « spéculatif », de fraternité, d’égalité, de liberté – dans l’attente d’un dieu nouveau.

Mais leurs conceptions des numérations apparaissent diverses.

Vico joue de phases successives : un temps des dieux, théologique, un temps des héros, aristocratique, un temps de civilisation, populaire; mais, en chaque phase, le rythme se renouvelle, de croissance, d’apogée, de déclin.

Potocki considère que les « phases » se constituent de « combinaisons », plus riches et complexes chez l’homme que chez l’animal, chez l’adulte que chez l’enfant, chez le génie que chez l’homme normal.

Il nomme ces phases des « combinaisons », contenues dans des séries, et les fonde sur 2, 3, 4, 5 lettres, etc.

Mais l’homme fut d’abord un animal, le mature un enfant, l’instruit un ignorant. Puis, l’humanité dégénère jusqu’à se situer en-deça de l’animal, le sénile peut moins que l’enfant, le génie – Newton ou Kant – tombe en démence, bien en dessous de la norme. Chaque être suit cette courbe – ou « chapeau » – de Gauss, de part et d’autre d’une apogée. Sur 2000 ans, le destin du dieu d’Aaron, imâm de Moïse, puis du dieu d’Ali, imâm de Mahomet, montre que, pour les dieux, il en va de même.

A la déclinaison/groupage de la combinaison s’oppose donc la déclinaison/déclin de l’être en soi.

Le groupage n’est qu’un moment dans un tel destin, en l’apogée de la puissance combinatoire, comme le nombre dans une suite. Mais ce destin lui-même, lié à son apogée, n’est qu’un moment dans une autre suite (une fonction), dont l’animal, l’enfant, l’adulte, le normal, le génie, le dieu ne sont que des étapes nombrées.

Plus simplement, ou naïvement, Sir Hope positionne en effet ses nombres : il place deux 7, deux 8, deux 6 l’un auprès de l’autre, pour dire non pas 14 (2×7), 16 (2×8), ou 12 (2×6), mais 77, 88, 66. Il en fait le temps que dure une période définie par quelque mythe particulier – le bien, la nature, la science.

A d’autres degrés, ces phases se constituent et s’ordonnent en d’autres périodes : par exemple, 77 + 12 + 88 en 177 ans, sa « grande période ». Il en établit 2 ( x 177= 354 ans), de 1732 à 2096, date à laquelle un autre Octave-Auguste ressuscitera le dieu de Chaldée, le Taureau, dans une Rome nouvelle : les Etats-Unis.

Au 2e siècle avant J.C., une oeuvre, la Kosmopoiia, avait distingué les 4 périodes de Dieu : les Personnes, les Anges, les Rires, l’Inversion, mais joué de 4 structures (l’Archer, le Scorpion, la Balance, la Vierge), puis de 3 inversées : Hermès (mémoire), Kairos (lumière), Phryné (la Vierge) afin de dire l’approche du Iachos ou Poisson futur, jouant des 9 – par le Serpent cancérique et le Miroir gémellique alors.

En notre 20e siècle, les jongleurs de la Forme Vide : Jarry, Kafka, Roussel reconstituent les 4 phases des combinatoires, puis les 7 et les 9, dans le Surmâle et Faustroll, La colonie pénitentiaire, Locus Solus. Ou Michel Leiris, disciple de Roussel, dans Le point cardinal.

Alors, le scientifique lui-même, technite macédonien ou technocrate, de ces époques – ou d’Akkad, deux mille ans plus plus tôt – utiliseront, pleinement ou non, les séries/suites et les séries/fonctions, les nombres positionnels et les directionnels – jusqu’à la perfection des Deux Chemins égytptiens, de l’Apocalypse ou de l’oeuvre encore à naître.

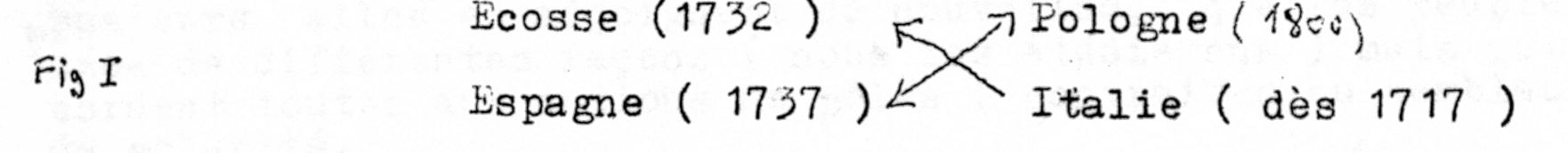

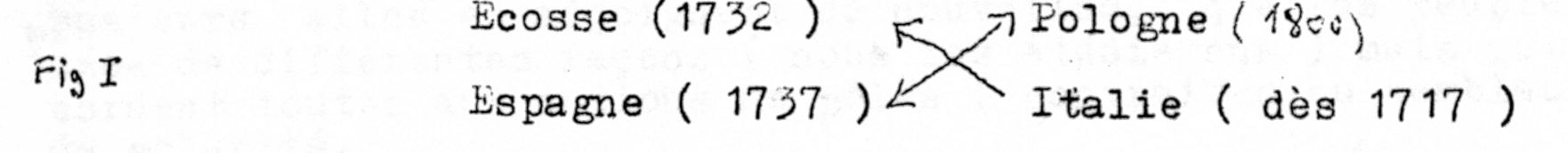

Mais, étrangement, – merveilleusement – les trois prophètes du 18e siècle avaient comme figuré déjà une telle forme vide, car Vico et Sir Hope écrivent vers 1728/1732, et Potocki compose son Manuscrit entre 1797 et 1815, mais il en situe l’écriture en 1737. Potocki est un polonais, Hope un écossais, Vico italien (de Naples). Mais Potocki situe son ouvrage en Espagne.

C’est déjà le schème des Machines célibataires (Jarry, Kafka, Roussel) entre 1900 (1896) et 1914.

Mais les quadrilogies de la « machine célibataire » – les cardinaux encore – ne se nombrent plus par des dates (incertaines alors) ni se positionnent par des pays d’Europe : les nombres recouvrent ceux de la Kosmopoiia, les 4 s’avouent pour ce qu’ils sont, les Cardinaux.

Est-ce que les positions (des 3 prophètes du 18e siècle ou de Jarry, Kafka, Roussel) contiennent les 4 directions de leurs machines ? Ou n’est-ce pas une direction commune (vers l’Amérique ou vers la demoiselle pendue) qui ordonne, argumente les 4 cardinaux ?

Qu’en serait-il si le schéma ne recouvrait plus les 6 ans d’écriture des Célibataires sur les 36 (1896/1932), ni les 72 ans des oeuvres prophétiques (1732/1800) sur les 432 ( du Mayflower à l’Auguste yankee), mais 864 ans (+ ou -) sur 5000 ans alors (Hope dit 4-8-7-6, en nombres positionnés) depuis l’éloignement du Chaldéen ?

Que seraient les Cardinaux alors ? Et lesquels les 3 personnages, que Sir Hope nombre 5 ?

Comment est-on ? Serait-on plus ou moins dans le cycle saturnien, dans les 360 de l’Abraxa, ou dans une double ère précessionnelle ?

Au degré de liberté près.

La polarité

Nous savons cela du moins.

Les nombres se contiennent les uns les autres, calendériques ou valorisés, comme les vocables, signifiants ou signifiés. Mais ils ne font pas que se contenir : ils s’accroissent ou décroissent, valorisés, en même temps que, positionnés ils se tiennent dans ou hors un cela autre. Dans une durée là, dans un cycle ici.

Valorisés, ils se positionnent de part et d’autre de l’Unité, de l’Un vocatif, qui n’est pas un nombre. Fractionnels en deça, entiers au-delà.

Mais, valorisés, en + ou en -, dans les plusieurs, au-delà du UN, ou les parties, en deça du UN, ne doivent-ils pas aussi, surtout, se positionner ?

Ce sera autour du 0 (zéro) – la Forme Vide – qui ne se suggère que peu avant l’avénement du dieu, et ne révèle toutes ses merveilles que peu après cet avénement. De l’Akkadien à l’Assyrien, de l’Hellénistique au Romain, de l’Européen au grand Etat en formation.

Dans un premier temps, lettre plutôt que nombre, l’inconnu akkadien ou le X romain, 0 complète seulement le nombre-fondement : le 6 sumérien, donnant 60, ou le 9 de Pythagore, donnant 10.

Puis, il mène l’Unité à l’infini, comme les 100 de Platon dans sa République : 4 pi ou 12,56 deviennent 1256 (approximatifs ou irrationnels).

Puis, 0 devient une limite, comme l’UN à l’autre bout de la série.

+ n’est plus le progressif mais le positif.

– n’est plus le dégressif mais le négatif.

Puis des notions : le peuplement, le dépeuplement – ou le même et l’autre – changent encore les sens des signes + et -.

Aux dialectiques premières : le contenant et le contenu, l’un et le plusieurs, elles en adjoignent de nouvelles, que les peuples nous ont nommées de différentes façons (nous les étudierons) mais qui se raccordent toutes aux notions de pôles (contraires ou semblables) ou de polarité.

C’est alors, dans un dernier temps, que les signes + et – ne disent plus des numérations seules, mais, localisés, des emplacements, de part et d’autre de 0 d’abord, puis admis ou exclus, sacrés, profanes, de bénédiction, de malédiction.

Ouverts et fermés, ces lieux, mais, plus généralement, discontinus, – -, et continus, __. Par le même (unique ou continu), et par les autres (pluriels, discontinus).

C’est ce que raconte, en des schémas sans cesse repris, l’histoire connue de l’humanité.

a – Les Deux chemins égyptiens ou de l’exilé Outou-Enlil, puis d’Abraham, de Jacob et de ses fils vers l’ouest, puis des tribus vers l’est, en la quête du bon lieu et du bon peuplement, jusqu’à la grande question de Moïse, des Juges, des Rois et des Prophètes : quelles doivent être les 3 tribus du Sud, celles du Nord, de l’Orient, de l’Occident (le lieu d’avenir) ?

b – Et, deux mille ans plus tard, depuis les marginaux Booz ou Osée, les prophètes du Poisson (Tobie), puis les premiers chrétiens et, d’ailleurs, les derniers. Convient-il d’épouser sa soeur ou sa cousine, la fille de son clan, de sa tribu – ou l’étrangère, l’impure même, qui rajeunira le sang ? Puis, plus généralement, comment associe-t-on, comment dissocie-t-on le mieux ? Par les pôles semblables ou les pôles contraires ? Par les mêmes ? Ou par l’autrement ?

Ana, meta

On pourra – devra – donc dire, en simplifiant, que les nombres – positionnels, valorisés – sont comme des chemins (comment est-ce : être ?) qui vont des vocables (quoi, cela ?) à des figures ou des lieux (où, là ?), ou dans le sens inverse, si les questions s’échelonnent en :

Où, là ?

Comment est-ce : être ?

Quoi, cela ?

Rien n’interdit, ces chemins, de les nommer encore Ana et Meta.

Mais les plusieurs, les autres (Ana) disent le partage, le démembrement, l’analyse, l’anatomie, l’enthymène et l’analogie, puis le refus (de la mauvaise tribu ou du mauvais parti) : l’anathème et, finalement l’isolement de l’anachorète en son désert.

Meta, l’unique, le même, dit l’Etre (métaphysique), la litote et la métaphore, la métalogique des irrationnels, une quelconque métachronologie ou science des cycles.

Qu’en serait-il si je ne jouais plus que des figures, des lieux, – et ne posais que la seule question : où, là ?

Que deviendraient alors l’autre, le même ?

Que figureraient Ana et Meta ?

3

Les réponses : où, là ?

La question de Martin Heidegger n’est pas seulement des plus imprécises, par la non définition de cela, de « est », de où. Elle est éminemment tricheuse. Car elle semble porter sur le Cela, « plutôt qu’autre chose », sur le choix de l’objet – ou du sujet. Mais elle est telle qu’elle se poserait de même si elle traitait de l’autre chose : Pourquoi cette autre chose, ceci, plutôt que cela ?

Si je traite du sujet plutôt que de l’objet, je demanderai : Pourquoi suis-je là plutôt qu’un autre ?, la question reste, en son essence, la même, ainsi que le problème qu’elle pose.

Je devrai toujours répondre :

tantôt, « pour que telle autre chose advienne »;

tantôt, « parce que telle chose est advenue ».

Par une vocation, une Cause, ou par une explication, une cause.

Il en sera de même si je traite d’un objet : pourquoi ce lit est-il là ?

Pour que je m’y repose, car la pièce où il se trouve est une chambre à coucher.

Parce que le premier locataire, ma mère, ma femme, moi-même, a placé le lit là, dès le premier jour.

Les réponses pourraient être tout différentes : pour que l’harmonie de la chambre y gagne; parce que l’ouvrier a fait le lit tel, plutôt qu’un canapé, destiné au salon.

Mais on voit qu’en tous cas, la réponse ne porte pas sur le cela : ce peut être n’importe quoi, n’importe qui. Elle porte sur l’emplacement, le lieu. Simplement, il ne s’agit plus seulement d’un lieu de l’espace : la carte ou le territoire de la sémantique générale, mais d’une figure temporelle : dans l’avenir le Pour que, dans le passé le Parce que.

1 – Pour que

Nous l’avons noté déjà. Selon la période ou l’ère, la réponse sera différente. Au temps des nomades sémites, des anciens Grecs ou des brahmanes, le lieu est cardinal, et le dilemme est de peuplement ou de dépeuplement. La vocation, la Cause s’accomplira en cette tribu, cette caste ou cette phratrie – puis dans ce Temple propice à la bénédiction.

Au temps, qui a suivi, des prophètes de l’Amour, bouddhistes ou chrétiens, et des Eglises postérieures, le lieu sera le joint, la plénitude de l’union, du couple à la communauté des saints, puis un temple encore (différent de celui des Grecs ou des Hébreux), où la Cause sera soutenue et la Vocation accomplie.

Si je savais remonter les temps au-delà de la sumérie ou des dynasties égyptiennes, ou prévoir les temps qui suivront, d’autres dialectiques – et d’autres réponses – s’offriraient à moi, plus anciennes que le peuplement, plus nouvelles que l’union (de l’autre et du même). A l’infini.

Car le Sepher, le Simul, l’Opus exigèrent d’autres réponses que la prescription. Les mots en formation, les opéras et les affectations, en exigent d’autres, bien différentes.

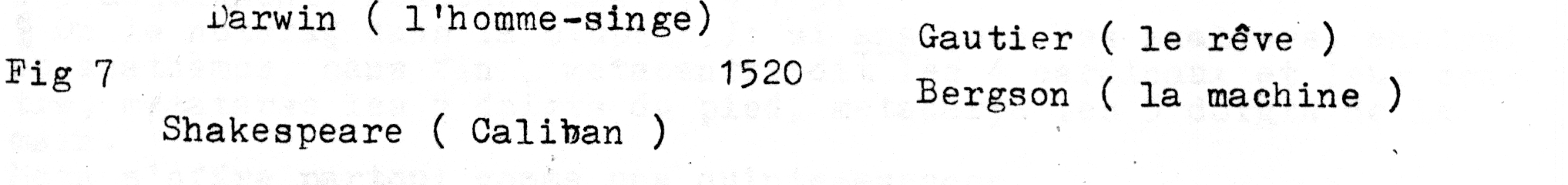

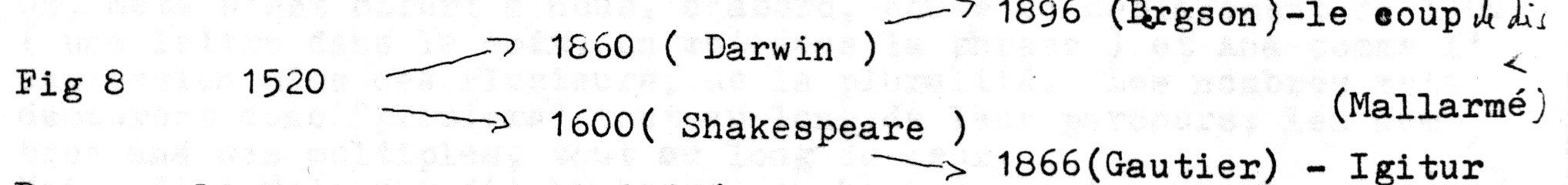

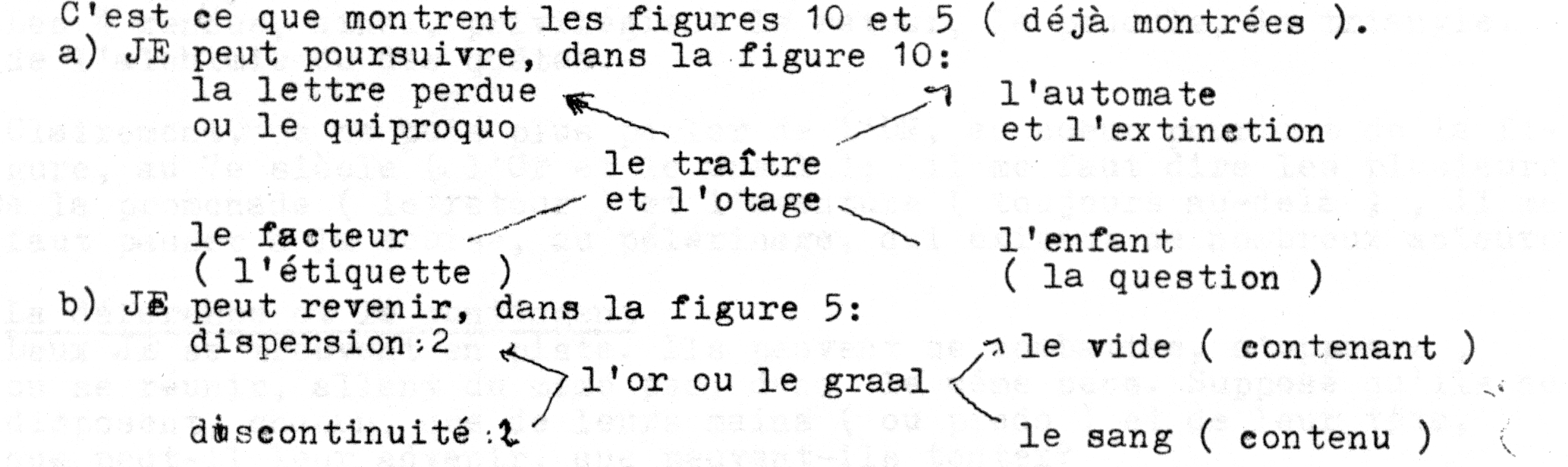

Pour simplifier ou pour réduire, je m’en tiendrai au temps le plus court, celui des Machines Célibataires, et, dans ce temps, je me cantonnerai aux « pour que » réellement posés par les grands questionneurs de la période 1896/1930, élargie de la toute première question (Igitur, 1866) à la toute dernière question (les dernières notes de Chardin, 1946). Car les 3 questionneurs ont été Mallarmé, Valéry et Teilhard de Chardin.

La dialectique, là, joue de l’ennemi et d’un refuge (contre l’adversaire). Les refuges sont divers, nominalement; l’adversaire n’est qu’un : la Presse. Mais les Trois donnent des sens différents au mot « presse »; ils ne donnent qu’une figure aux refuges.

a) Pour Mallarmé, la presse n’est que d’information : le quotidien, l’hebdomadaire ou le mensuel. Il ignore la radio, la télévision, bien qu’il en pressente les ravages. Il recouvre tout cela du vocable : séduction (l’affectivité dévoyée) et lui oppose la Transposition, qui somme toute ne pousse qu’au hasardeux : le Coup de dé sera sa réponse (en 1896), trente années après l’Igitur.

A la fleur jointe dans le bouquet (le « donc ») de sa jeunesse, moteur de toute presse informative, il opposera la fleur « hors de tout bouquet », dont la Cause est de croître, de pousser – pour être. Hasardeusement, car le coup de dé, jamais, n’abolit le hasard.

b) La presse de Valéry, disciple de Mallarmé, est autre : elle joue du temps plutôt que de l’espace. Considérant des temps divers mais qu’il ne cesse de comparer (nous vivons d’autres temps hellénistiques), il découvre qu’en ces périodes, la précipitation l’emporte toujours sur la patience, sur l’harmonie sportive du joueur.

Cette précipitation – le déclin de la Musique – est ce qui interdit l’harmonie de l’Architecture : nul durable ne s’y accomplit.

Lui aussi, il ignore l’avenir : Beaubourg, les pyramides du Louvre ou verreries de la nouvelle Bibliothèque, qui le démontreront. Mais il connait la Tour Eiffel, les buildingd new-yorkais, les H.L.M. :ils lui suffisent. Pour ne rien dire de la corruption du Sport par l’exploit (de l’huissier) et le record (toujours une vitesse accrue). A tous ces adversaires, que la Presse contient, il impose la pousse lente de la fleur ou du génie, l’une et l’autre de longues patiences qu’il nomme « le Sport intellectuel ». Une patience, une pousse, faite d’attente et d’attention. La vertu de Monsieur Teste.

Une transposition encore (celle des mots dans Le Bateau Ivre ou dans Le Cimetière Marin, contre les sensibleries du Lac, selon ses propres exemples).

Une autre architecture contre la musique échevelée. Même si la construction parfaite ne s’observe plus, en notre époque, que dans le royaume lointain des morts, avant que le Marin ne soit plus qu’un cimetière.

c) L’information entraîne la précipitation : il faut informer le plus vite possible : le scoop est le record, l’exploit par excellence.

Puisque l’information retombe au néant très tôt, il lui faut gagner sur le temps, prendre au départ la durée – courte – qui ne s’obtient pas au terme. La presse devient une pression, une oppression, la pire contrainte. A la première définition de la presse (l’information), et à la seconde (la précipitation), Teilhard adjoint cette troisième : le camp de concentration, qu’il a vu naître et prosperer, dans l’Etat stalinien, puis dans l’Etat nazi.

Mais, plus qu’il n’incrimine Staline, Hitler, il incrimine le temps qu’il vit et le processus même qui, fatalement, conduit de la fleur en bouquet au camp de concentration. Le chemin fatal de toute vie, maintenant : la Biosphère.

Il lui lui oppose la pousse lente des générations (car ce temps n’est qu’un parmi d’autres) : la Noosphère, la Sphère vide – où rien ne se passe, sinon le déplacement (une autre fatalité) des formes.

Contre la presse, toujours, une pousse. Mais quelle ? Une transposition, un sport, une noosphère ?

A lire toute l’oeuvre du poète, du philosophe et du savant, il se découvre aisément ce qu’ils entendent par ces « pousses », alors que, pour les trois, la presse appartient au Serpent, au Ver, que Mallarmé dénonce dans « La crise des vers », Valéry dans le faux, le mauvais emploi du « vers » (la direction) et Teilhard dans la contrainte de « l’envers des choses », la trop prenante biosphère.

A ce ver en sa reptation, la vélocité de sa course, l’étouffement de ses anneaux, Mallarmé oppose le Vierge ou la Vierge (Hérodiade), Valéry la droiture de l’Archer Apollon, Chardin le Verbe Intérieur, l’Inconscient déifié, le Christ-Oméga. C’est que le Serpent fut le Sepher, le bâton-serpent ou le Serpent d’Airin de Moïse, puis la Sagesse du Bouddha et de Jésus, le Savoir sacré de l’hermétisme et de la gnose, la chose en soi du scholastique.

Puis, les trois prospecteurs demeurent des chrétiens. Ils ne peuvent renoncer aisément à l’Amour, dont les composants furent une Vierge (l’anagramme Marie), « Celui qui envoie, l’Arkhon » et le Verbe en même temps que le dieu de Sagesse. Du désastre scientiste, c’est donc la Vierge, l’Archer et le Verbe qu’il est en question de sauver : l’ultime poussière, pousse, dans la déesse pure et vide, la pulsation de l’oeuvre en soi, la pulsion qui, un jour, libère le captif, l’étouffé, de l’embrassement du monstre tortionnaire.

S’il n’est un disciple du Serpent, du Ver, l’homme qui répond Pour que ne sera qu’un mythologue. Son instrument sera l’image, l’Idée de Platon ou le Noumène de Kant. L’homme des formes, que le virus ou le cancer – et le vers dit blanc – anéantissent.

2 – Parce que

L’autre réponse à la question « Où, là ? » se situe dans le passé, la cause y séjournant.

a) L’un dit : parce que ce pouvait être ainsi. Ou mieux : la possibilité en existait dès l’origine (du mythe, du noumène), la probabilité de position, en chaque coup de la partie (comme aux échecs, au bridge). Il suffisait de connaître – ou de percevoir – les donnes du Jeu pour en prévoir l’issue.

Qu’il s’agisse des vocables, des nombres ou des figures, nous constatons que l’inventaire de leurs fins (comptables) ne peut être simple. Kant nomme ce domaine celui de la Contingence, et nous voyons pourquoi : les « cela » sont proches ou non les uns des autres, car con-tingence ne dit rien d’autre qu’une extrême proximité. Les choses tiennent ensemble (co-tiennent) ou non.

Mais qu’est-ce qui tient à quoi dans une forme vide ? Mallarmé a dit le hasard, Valéry le « sport » de Monsieur Teste, Chardin l’immense sphère du Néo (néant).

Cela existe sans doute, et le nombre le détermine, en probabilité, par le + (l’inventaire des profits) ou par le – (l’inventaire des pertes). Mais qu’est-ce qui fait le profit, la perte ?

Est-ce la 2e dimension qui ouvre la ligne, dans la surface ?

Est-ce la 3e dimension qui la referme, dans le volume ?

Est-ce que je passe mieux par le continu ou le discontinu ?

Qu’est-ce qui peuple ou dépeuple, de l’approche ou de l’éloignement ?

Lesquels unissent, des mêmes ou des contraires ?

Pour que cela soit là plutôt qu’une autre chose, ai-je dû suivre la voie d’Ana, celle de Meta ?

b) Un autre répond : c’est comme cela parce que cela devait être. Contre le hasard (le « jeu » de l’islamique) il choisit la loi. Ou, selon Kant, contre la contingence il mise la nécessité.

Mais quelle loi est assurée, laquelle, à coup sûr, nécessaire ?

Si mon enjeu est le peuplement ( le +) contre le dépeuplement (le -) je dirai que l’approche peuple et que l’éloignement dépeuple. Cela est assuré dans le temps : j’approche le jour que je remplis, en vivant les secondes, les microsecondes. Je vide le jour dont je m’éloigne : le souvenir m’y livre des heures; mais des mois dans l’année passée; des années en mon enfance – des évènements distants l’un de l’autre de dizaines d’années dans le temps historique, de centaines dans le temps légendaire.

Dans l’espace, cela est moins sûr. Plus je m’approche du lieu dont vision faisait une forêt, plus je la dépeuple, au point de n’y plus considérer qu’un arbre. Plus je m’éloigne d’un lieu, plus il se peuple, de toute une forêt, toute une ville.

Si mon enjeu est l’union ou la conjonction, le continu contre le discontinu, la 1e loi est non moins claire, définie depuis Empédocle (5e siècle avant J.C.) jusqu’à Bolos (2e siècle avant J.C.). La sympathie se fonde sur les mêmes, la ressemblance : je ressemble à mon frère, j’imite celui auquel je prétends ressembler.

Des siècles ont été nécessaires pour que la loi s’inverse, par l’appréciation du Zéro, et par le change du + et du – en positif, en négatif.

Si tout objet contient deux pôles (le +, le -), deux objets ne peuvent se fondre par le rapprochement des semblables : l’union de deux pôles positifs dans le nouvel objet ferait que celui-ci n’aurait plus que des pôles négatifs.

Pour que le nouvel objet, né de la conjonction, conserve ses deux pôles contraires (positif/négatif), il faut que les contraires seuls s’unissent : un +, un -.

Les contraires doivent s’unir; les semblables ne le peuvent pas.

Mon enjeu serait-il le passage ?

La première loi ne pose pas problème. J’entre ou je sors par l’ouverture, le discontinu, car je ne passe pas au travers d’un mur compact, une porte m’y est nécessaire.

Mais une seconde loi, née de l’electra hellénistique ou de notre électromagnétique, énonce le contraire. Le courant passe lorsque le fil est continu. Interdire le passge, ouvrir le circuit disent : briser le fil, créer une discontinuité.

Ce ne serait là que trois exemples, mais il en est bien d’autres, que suggèrent les enthymènes de Descartes, de Newton : une loi cachée, 3e alors – le tiers exclu – inverse, là, le « je pense parce que je suis » en « je suis parce que je pense »; ou bien, ici, une gravitation préservatrice en un Big Bang démesuré.

La terre tourne-t-elle autour du soleil ? On le croit aujourd’hui, et de nombreux astronomes l’ont prétendu dans la période hellénistique (dans la période akkadienne ?).

Le soleil tourne-t-il autour de la terre ? Parce qu’on le voit, des millions d’hommes l’ont cru, entre le temps akkadien et le temps hellénistique, entre celui-là et le nôtre. En des périodes tellement plus longues que les brèves périodes rationalistes, que, regardant loin dans le passé, nous assurons que ces ancêtres ont toujours cru en un soleil mobile et une terre immobile. Seule notre intelligence, notre science, nous ont permis de rectifier l’erreur (dans l’ignorance ou le refus d’Akkad et de la Macédoine).

Les 2 et les 3

En son début, son élaboration, la figure parle encore des nombres, les premiers, le 2 et le 3, puisque le UN n’est pas nombrable (Meta).

Le Pour que dit une forme à venir : la Cause vocative, et cette vocation est double : une pression ou une pulsion. Mais il y a 3 presses, donc 3 pousses.

Le Parce que dit le passé, une cause, ou mythique ou phénoménale, par le possible ou par la loi, mais les images mythiques sont contingentes, hasardeuses, les lois sont inversibles toujours : aucune n’est plus certaine que son contraire.

D’où : entre l’image et le symbole, Lacan a pressenti le symtôme; entre les 2 jugements : le catégorique (ET), le disjonctif (OU), Kant a suggéré l’hypothétique; entre la Grammaire, qui impose, et la Rhétorique, qui joue, Boèce a situé la Dialectique; entre le Vrai, qui prétend savoir, et le Beau, fruit de la création, Platon a défini le Bien. Etc.

C’est que le Pour que vit à l’avenir, mais que les 2 sens y passeront : du passé à l’avenir la presse, du devenir au devenu la pousse.

Le Parce que vit du passé, mais les 2 sens n’ont cessé de s’y croiser, de s’y passer, qu’Edgar Poe nomme le « hogien », le phénoménal, vers l’avenir, et le « cantien », le nouménique, du devenir au devenu.

Si les 2 voies subsistent dans le passé ou dans l’avenir, et si chacune d’elles se dédouble, il n’y a plus 2 voies mais 4. Un point se situe en leur jointure ou leur carrefour, que celui-ci nommera le UN et celui-là la Forme Vide, mais un 3e lecteur la moyenne ou le moyen : le carrefour passager.

Selon Platon, dans sa République, ces points, qu’il nomme des « termes », et ces traits – d’un point à l’autre – qu’il nomme des « distances » composent à jamais la figure de l’univers.

Mais le milieu de Lacan est un « moyeu » : le symptôme, entre l’aspect (l’image) et le sens symbolique.

Celui de Boèce est un croisement, une moyenne – dialectique – entre la Grammaire de l’en-soi et la Rhétorique du vide.

Celui du scientiste ou du comptable est au coeur de la Forme Vide : le milieu qui entoure (du gang, du professeur, de l’informatique).

Seuls Platon ou Kant osent dire les 3 sans les préférer l’un à l’autre, par les 3 Vertus ou les 3 Jugements : le O lettre (signifiant/signifié), le 0 nombre (entre le positif et le négatif), le O figure, le cercle de la forme vidée.

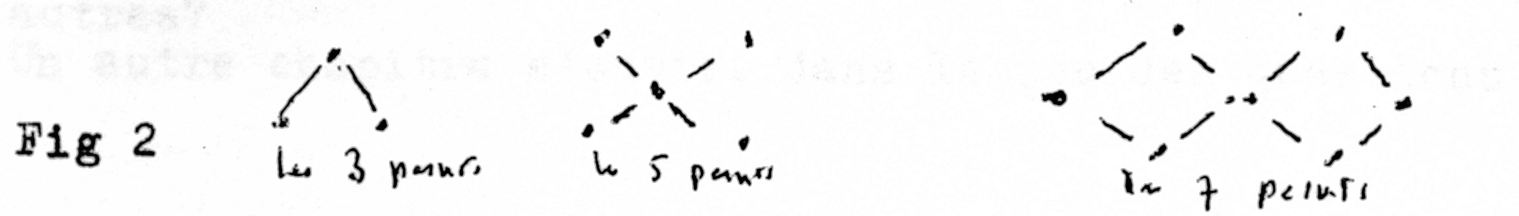

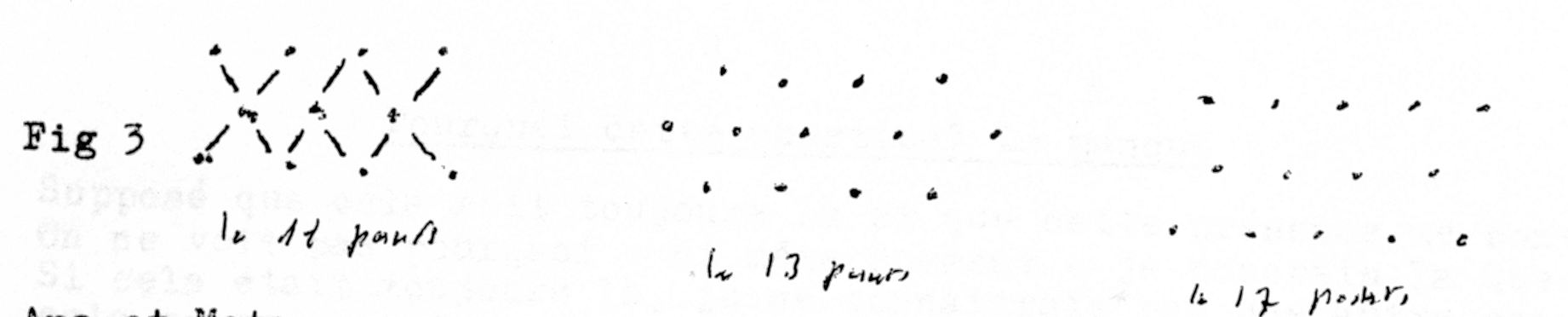

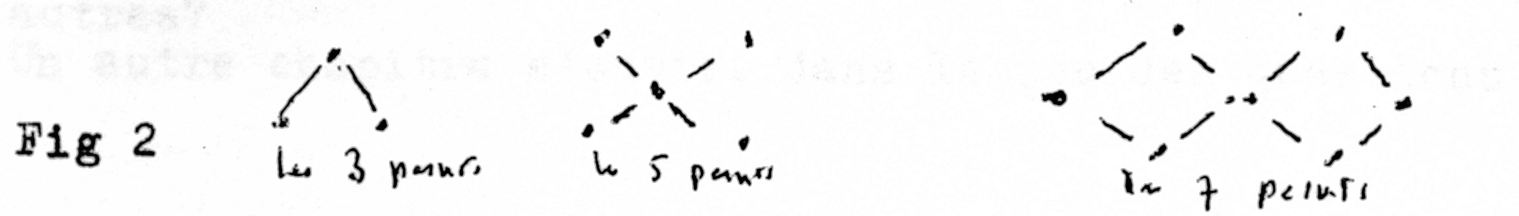

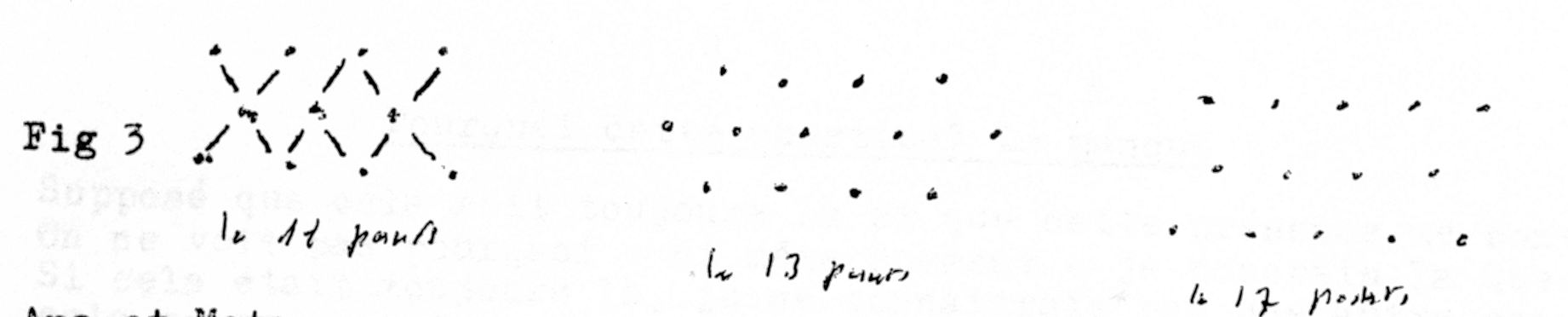

Dans cette figure – dans ses redondances – les points sont 3, ou 5, ou 7, ou 11 – puis 17 ou 19, les nombres premiers.

Les tirets sont 4, 6, 8, 10 – les nombres pairs.

Issus, les points des seules 3 dimensions, les traits ou les tirets du redoublement des 2.

Ana et Meta

A la fin, bien évidemment, les figures reconduisent aux lettres. Car toutes, figures et lettres, sont faites de traits et de points. Et, d’abord, la courbure du cercle ( du O), dont le point est au centre – ou les droitures de la croix (de l’X): le néant ou l’infini.

La figure recouvre ou découvre, selon que je la vois ouverte ou fermée (la ligne dans la 2e ou 3e dimension). Mais la recouverture, la cache (un -) se fait le recouvrement comtable (un +). Le découvert, le désert, une casse, (un -) se fait aussi un + en toute découverte. Selon que je considère l’inscription des fins, comptable, ou la fin de toutes les inscriptions, le terminus.

C’est Léon Bloy, au temps du Coup de dé (1896) ou peu avant, qui définit le mieux la figure terminale, par l’image du train ou du tramway : un terminus et une tête de ligne.

Or, c’est ce que disent les deux vocables : Ana – un inventaire des anecdotes et des axiomes, des principes, l’aboutissement de la voie hogienne, de la cause à l’effet; Meta : de la borne aux termes du cirque romain, auquel ou à laquelle se retournent les chevaux, les coureurs et les tramways, pour revenir.

Mais, aussitôt, cent questions nouvelles se posent.

Comment le A d’Ana et le M de Meta imposent-ils l’X et le O ?

Où à l’inverse ,

Pourquoi y a-t-il un nombre/lettre, contenant/contenu ?

Une figure/nombre, la polarité, et un nombre/figure (le + ou le -, la cache, la casse) et leurs contraires ?

Une figure/lettre, le cercle ou la croix ?

La complexité se fait telle que JE ne peut plus répondre à la question de Heidegger : Pourquoi cela est-il là, plutôt qu’une autre chose ?

Car la lettre s’est faite le mot, la phrase, le concept; le chiffre une série (suite ou fonction), puis la jonction du zéro et de l’infini – l’Enigme; la figure rébus ou la lettre imagée.

Mais une autre question s’impose, par cette complexité :

Pourquoi cette question ? Pourquoi ce pourquoi, quand il en est tant d’autres ?

Un autre chapitre s’ouvre, dans le jeu des questions.

4

Pourquoi cette question? Le manque

Supposé que cela soit toujours là et que cette présence me convienne, on ne voit pas pourquoi – ni même comment – je poserais la Question. Si cela était toujours là, je ne connaîtrais pas une autre chose; si cela me convenait, je n’en voudrais pas d’autre. La Question suppose dons une absence de l’objet (un manque) et une exigence du sujet (un excès).

Pourquoi cela est-il là, qui ne peut pas y être?

Pourquoi cela est-il là, que je ne veux pas y voir, plutôt qu’autre chose, que je souhaite ?

Dans ce chapitre, je traite de la première question, de la présence et de l’absence.

Les distinctions que j’y vois, peut-être, paraîtront au lecteur arbitraires, théoriques.

Il se trouve que le philosophe ou le philologue ne se posent jamais que la 1ère, et que tout le connu (légende, histoire) n’en pose pas d’autre.

Puis, que le nombreur, le mathématicien, n’en pose pas d’autre que la 2ème, ni l’Histoire étudiable, depuis Sumer.

Enfin, que l’ère dernière, de deux mille ans, en pose une 3ème.

Dans ce processus, au passé, je semblerais donc aller de la dialectique la plus générale (le traitement et l’entretien) à la plus réduite ou particulière (l’or et le graal) par une dialectique intermédiaire, nombrée : le système et l’ensemble. Comme des huit millénaires – au moins – à un nombre déterminé de siècles (50?) – puis aux 20 siècles que nous connaissons assurément.

A – le traitement et l’entretien

En sa forme la plus générale, cette dialectique semble renouveler celle – fondamentale – du sujet, de l’objet,

à condition de dédoubler le sujet en « sujet de la phrase, acteur » et « sujet du prince, de l’expérience », lu;

et de dédoubler l’objet en « objet réel, obstacle » et « objet virtuel, objectif ».

Traitement dit un change, au transitif : je traite l’objet (le fer) ou le sujet captif (l’hôte) pour le changer – en cet objet utilisable (l’épée) ou ce sujet conditionné (par la secte ou le milieu mondain).

Mais, autrement, intransitif, il dit le discours, la conférence du Seul : je traite de tel sujet, de tel objet. Meta parle, dispose.

Le traitement n’est plus qu’une lecture (de l’UN).

Entretien dit le maintien. J’entretiens l’hôte en son conditionnement, ou cette fourchette d’argent en son éclat et son usage : je les maintiens en leur état. Au transitif.

Mais, à l’intransitif, je m’entretiens de tel objet, de tel sujet, avec d’autres personnes. L’entretien se fait relation, dialogue, et il peut advenir que l’opinion d’autrui prévaille. Ana change les donnes mêmes, l’énoncé du problème.

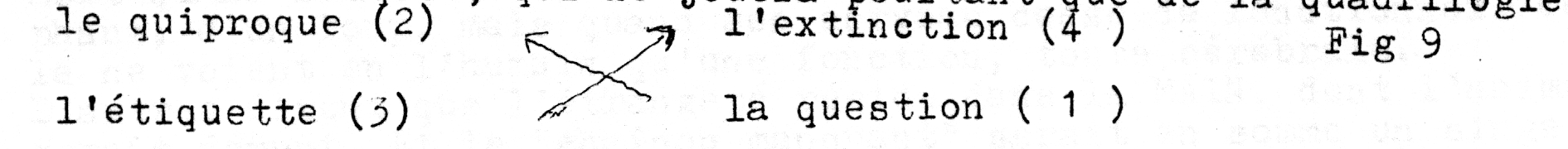

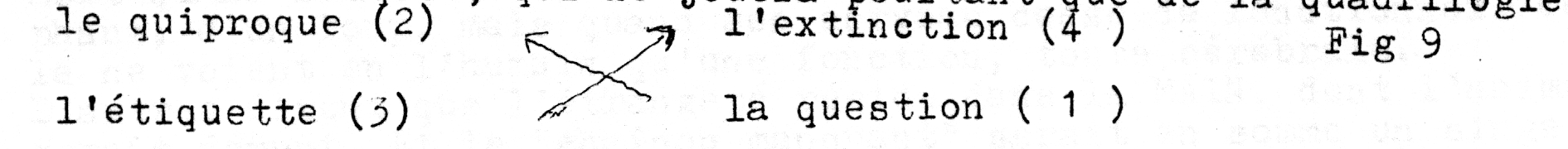

La dialectique première (traitement, entretien) se dédouble en quadrilogie : le change et le maintien, la lecture et l’acte.

Or, il est sûr qu’en toutes les vectrices de la quadrilogie, (les 4 branches de la croix) quelque chose manque : ou l’acte dans le discours ou la lecture dans l’action, ou le change ici, le maintien là.

C’est parce que cette chose manque que l’action ne me suffit pas, ni la lecture. Ni le change ou le maintien.

Je dis que cette dialectique recouvre des millénaires. De fait, la Pierre Levée la porte (toutes les kratophanies), par le lieu-dit et sa répétition, dans les lieux les plus divers. Plus clairement peut-être, les Frères l’imposent, semblables puis ennemis. Puis, le verbe interne, l’inspiration, et le formulé de la création.

L’éloignement et l’approche, le peuplement et le dépeuplement des Nombres.

La chose même et la même chose, la chose autrement, l’autre chose des polarités amoureuses.

Mais on la ressent, cette dialectique, dans la disposition des grottes glaciaires (dans un périmètre régional) et l’ordonnancement des salles en chaque séjour. Cela fut déjà lu (inscrit avant de l’être), un acte – religieux? – et la prémonition ou la constatation de la fin de l’acte.

Cela fut fait pour maintenir, dans l’espoir ou la crainte d’un changement.

Mais aussi cette dialectique préside aux cycles les plus courts, si minuscules qu’il faut l’électronique, en deçà de l’information, afin d’en rendre compte. Car c’est à chaque seconde, à chaque microseconde, que l’acte (la quantité de mouvements) et la lecture (de la probabilité de position), par les nombres valorisés, positionnels, disent et font le change et le maintien de la particule.

Il s’agit donc bien de la dialectique la plus générale, quadrilogique alors. Dont le Yi King primitif fait les 8, les échecs les 16, la Kabbale les 32 (voies), ou le Yi King contemporain, mais inventé par Confucius (?) les 64.

Dans le dédoublement.

B – Le jet et la relation

Le jet a pu se dire « mode », et la relation « rapport » au cours des âges, sans modifier cette dialectique.

Elle se dédouble aussi, dans l’instant.

Le jet est jection (injection) et « mode » l’être en soi ou les modes. Il subsiste en objet, sujet.

La relation est rapport, mais récit. Entre plusieurs rapports, d’un seul le récit.

Le rapport de Sumer, la fraction de 60, sur 2 : 30, sur 3 : 20, sur 4 : 15 laisse un reste, un jet. Le problème : comment réduire ce reste à une fraction?

Platon nomme « termes », les modes, aboutissements des jets ou vertus, au nombre de 3. Il nomme « distances » les relations, les rapports, en leurs fractions.

Euler, puis Galois, et les calculateurs « modernes » situent les relations dans un ensemble (elles sont 2) et 2 « ensembles » dans leur système. Entre les deux ensembles, les « jections » se trouvent être au nombre de 3 : l’injection dans le vide, la surjection s’il y a surcharge, bijection si les éléments relationnels demeurent inchangés en leur nombre.

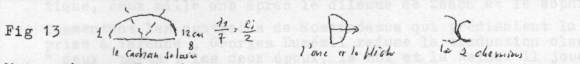

Il y a deux mille ans, l’hellénistique nommait son système « baderne ». Les ensembles y étaient des cercles calculables par le rayon et la constante Pi (22/7). Les jections y étaient plutôt comme des fractales ou des espaces mal nombrables entre les cercles.

Mais, de l’hellénistique jusqu’à nous, ou, tout au moins, jusqu’au 18ème siècle, ce sont les systèmes qu’on englobe dans un ensemble divin.

Le système, dialectique, présente l’aspect d’une croix : les 2 chemins, projetés. Du système 1 au système 2 s’établissent les relations logiques, au nombre de 3 : dans le système (in), en dehors (ex), à l’interface ou au seuil, en entrée ou sortie.

Mais les systèmes sont inégaux en leurs durées. Seules, les relations sont constantes.

Quelques exemples :

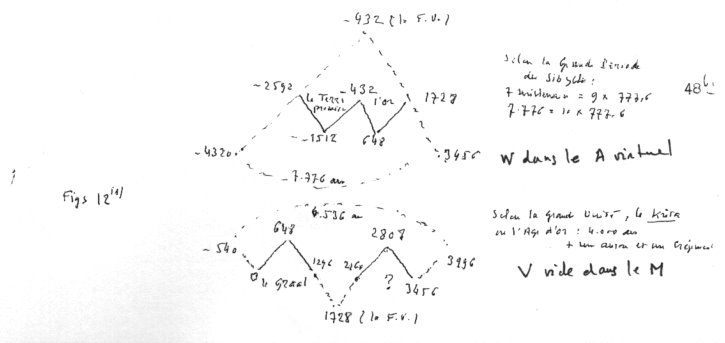

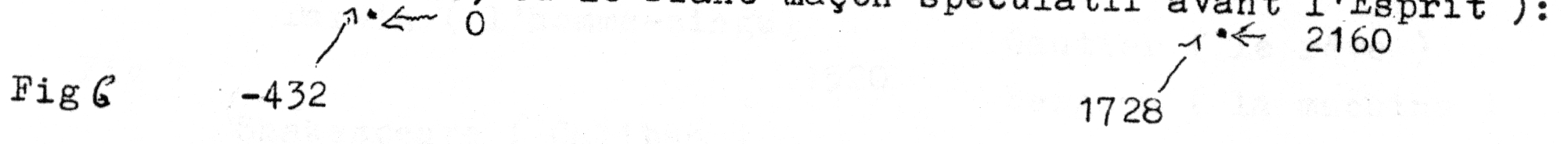

Joachim de Flore nomme « incubation » une petite période de 900 ans, et « royaume » ou « présence » une période de 1260 ans, dans l’ère de 2160 ans : 2160 = 900+1260.

Le rapport de l’ère à l’unité : 2160/1260 donne 12/7 ou (e-1).

De l’unité à l’incubation, le rapport est 1260/900 ou 7/5.

Moïse et Mahomet se fondent sur le nombre 19.

Mais, pour Moïse, les 19 englobent les 12 tribus et les 7 jours, des nombres qui ne cesseront de jouer, par leurs puissances, tout au long des livres sacrés : 12 x 12 = 144, 7 x 7 =49 (la 49ème est la sabbatique).

Mahomet, le prophète, englobe 19 années en chaque sourate de son Coran. Pour lui, 19 = 11 + 8, les 11 serments (les 11 derniers versets) et les 8 anges gardiens de « la Table Gardée ».

Les hindouistes doublent 7 en 14 (mahayuga). Le doublement de 5 leur donne le 10, les Dix Yugas : 4 + 3 +2 + 1, dans le sens du déclin, et le doublement du 50, 100 : 100/14 = 7,14 (ou e-2 x 10).

Mais ils n’ignorent pas le Saros, de 19 ans lunaires (18 solaires), inventé par Meton, au 5ème siècle avant J-C.

Tous ces ensembles chronologiques englobent des systèmes divers, en projection, et des relations logiques entre les systèmes, dont les agents/sujets seront des entités, des noumènes ou des dieux.

C’est à l’inverse des badernes ou de nos systèmes mathématiques, qui englobent 2 ensembles (0 et 1), contenant des 2 relations (d’équivalence ou d’ordre), et les 3 jections, entre les ensembles.

En se fondant sur les phénomènes hogiens.

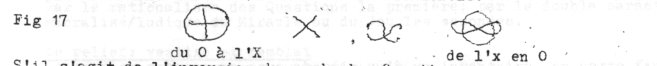

Les 3 jections et les 2 relations ensemblières imposent la figure a : une croix ou 2 triangles (un X) entre 2 O.

Fig 4 O)(O )O(

(a) (b)

Les 3 relations logiques et les 2 projections systématiques exposent la figure b : un O entre 2 X.

Si les 2 branches de l’X se nombrent par 24 : 12 x 2, les diamètres des cercles se nombrent 15 ou 9. 24 =15 + 9. Dans le rapport : 15/9 ou 5/3.

Si les 2 branches de l’X se nombrent 19, les diamètres des cercles sont 12 et 7. 19 = 12 + 7, dans le rapport 12/7 ou (e-1).

« e » vaut alors 19/7, UN se nombre 7/7 et Pi : 22/7, etc.

Dans tous les cas, la succession des ères ou des périodes se présente comme une chaîne sans fin, de OO ou de XX.

On dira que, dans l’ensemble ou le système, les jets et les relations ne cessent d’être présents. Mais, quand la relation/rapport y est, la relation/récit n’y est pas. Ni la projection systématique quand la jection entre les 2 ensembles prévaut. Des lexiques comparables, par leur ambiguïté commune, aux traitements et entretiens des cycles plus grands ou plus petits!

C – Le graal et l’or

Grands ou petits les cycles A opposent seulement 2 modes l’un à l’autre : la lecture/l’acte ou le change/le maintien. En « étendue », ils couvrent la carte et le territoire; temporellement, par la pensée, ils englobent un passé qu’il s’agit de maintenir, un futur qu’il s’agit de faire. Pour reprendre l’antinomie de Spinoza : l’étendue et la pensée. C’est pourquoi je les retrouve à l’infini, d’une part et, d’autre part, au plus profond de la matière dispersée. Dans les utopies les plus permanentes et les dipsodies les mieux éprouvées, pour reprendre l’antinomie de Rabelais.

Moyens, les cycles B opposent seulement 2 modalités de pensée l’une à l’autre : le système et l’ensemble. En cet univers tout humain, les composants de l’utopie se diront images, contingences (Idées, noumènes); les constituants de la dipsodie se diront symboles, nécessités ou phénomènes. S’y distinguent les 2 chemins de Poe : cantien (tout à la fois de Platon et de Kant), hogien, comme depuis Aristote ou Hegel.

Mais aucun de ces cycles A ou B ne dit l’Etre en soi, le UN, en tant que « signe » ou « indivis ». Par modestie le cantien, par refus et peur le hogien; ou parce que le signe indivis est hors de l’image (de l’étendue) et du symbole (de la pensée) : l’introuvable ou inefficace symptôme, en l’asymptote.

Je ne puis cependant dessiner le cercle avant d’avoir situé son centre, ni tracer le triangle dans l’ignorance de son sommet.

Je ne puis dire le passé ou projeter le futur sans m’être situé, en mon entier, hic et nunc, ici maintenant.

Le défaut de ce centre, de ce sommet, demeure le défaut par excellence, l’absence absolue. Mais je ne puis le nombrer, car UN est innombrable, fait d’une infinité de fractions, ouvert à une infinité de factorielles et de fractales. Je ne puis le figurer : chaque point est un support en même temps qu’un terme, chaque tiret dit une distance (entre 2 points) et une tendance, depuis ce point-là.

Puis-je LE nommer? Pas plus que je ne peux nommer Dieu. Car chaque temps, cycle, période, LUI donne un nom particulier – ou, plutôt, 2 noms différents. Ce fut le dieu de Feu et le dieu de Vérité pour les fils de Jacob, puis les Hébreux; le dieu d’Eau et le dieu du Bien pour les apôtres, puis les disciples et les chrétiens.

Une seule chance d’ordre en ce chaos : l’objet, ou les objets.

Car les peuples de l’IHV, puis tous les peuples, un jour, ont quêté une Terre Promise en même temps qu’honoré une Arche (d’alliance).

Les peuples de l’IHS, puis tous les peuples, un autre jour, ont quêté l’Or en même temps que voulu ou regretté un Graal.

Les constituants de la Justice, le peuplement et le dépeuplement, ne sont plus en rien notre problème : nous ne les concevons plus qu’à peine. Les constituants de l’Amour, le même et l’autre, nous importent encore : ils tiennent à notre chair.

C’est donc de l’Or et du Graal qu’il convient de parler.

J’aurais tout dit d’un mot :

A) le cœur de l’alchimie, l’OR, est une jonction entre 2 disjonctions, un continu entre plusieurs discontinus;

B) le cœur des Quêtes, le Graal, est le point où le contenant englobe le contenu, où je ne distingue plus le liquide de la coupe, le sang du ciboire.

N’en disons pas plus, pour l’instant.

a – l’alchimie, l’Or

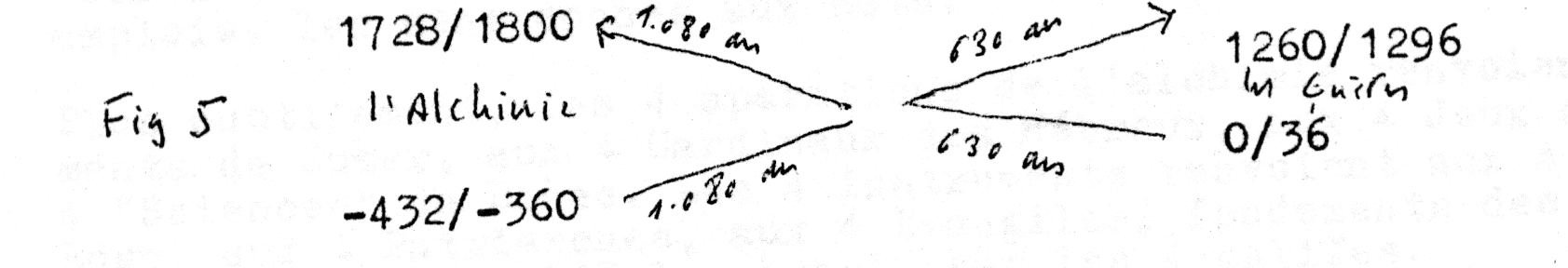

L’historien date son début de –360 (une épître de Démocrite) mais la légende fait d’Empédocle un alchimiste (il traite de l’union et de la désunion) et le philosophe doit reconnaître dans l’agalma de Socrate la quête d’une union, et dans l’amalga du sophiste une disjonction. Empédocle et Socrate renvoient à –432. D’une lecture ou de l’autre, c’est alors que l’alchimie naît : une simple science des teintures, qu’Archimède dénoncera en –220. Il n’est question que de donner à tel tissu ou à telle monnaie de bronze l’apparence de l’or (ou d’une couleur noble, telle que la pourpre).

La fin de l’alchimie, légendairement, par les écrits, se situe autour de 1800(Cyliani, Cambriel, le Balthazar de Balzac). Historiquement, les imposteurs du 18ème siècle dénoncent sa fin dès 1728, par la fin de l’œuvre, de l’opéra en Franc-Maçonnerie, puis le comte de Saint-Germain, Cagliostro, mais d’abord Law, sous la Régence. Le temps est, de nouveau, aux faux-monnayeurs.

Nous avons daté le scandale de la fausse monnaie de –220, d’Archimède. On en parlera encore 4 siècles plus tard.

Ce scandale est de notre époque, mais il a pris naissance il y a 4 siècles, par l’institution de la « comptabilité double » et du crédit : on torture le faux-monnayeur au 15ème siècle. Il se prolongera bien pendant deux siècles.

Les vrais quêteurs suivent Archimède : Marie la juive, puis Cléopâtre. Ce sont des chercheuses. Il faudra Pline, au temps de Cléopâtre, pour dire les 4 opérations, que symbolisent le Grain, le Pélican, le Caméléon ou Salamandre, le Phénix.

Il faudra Zozime – et tous les Aenius ou Olympiodore – pour dire le Feu (l’Arkhon, les anges, l’homme d’argent) et l’Eau (Hermès, les démons, l’homme de cuivre); entre le 3ème et le 6ème siècle après J-C. La distinction : forme/matière n’apparaîtra qu’au 12ème siècle, par les alchimistes arabes, les premiers kabbalistes, Roscelin et Abélard, Villeneuve, puis Lulle (le Grand Albert ou saint Thomas).

Mais, entre la dialectique : Arkhon/hermès et l’antinomie médiévale : Forme/matière, entre 700 et 1100, une autre dialectique a prévalu, du genre et de l’espèce, issue des 2 délits.

Le 1er délit dit la pierre enterrée (comme le Grain). D’une pierre enterrée, qu’on découvre, 3 faces sont visibles sur les 4. Il en manque une : ce manque, 1er délit, fait que la totalité de la pierre ne soit pas connue du découvreur – son existence de Signe.

Le 2ème délit réside dans le joint qui se découvre en la pierre (ou le bloc) arrachée à la terre. Pour utiliser cet objet, il faut lui arracher les paillettes de l’or, ou les feuillets d’ardoise, briser le joint.

Un arrachement, de la terre, répond au 1er délit.

Un déliement, une rupture du joint, répond au 2ème délit.

L’arrachement recouvre tous les aspects; le déliement vient à bout du joint. Mais l’ensemble des aspects (espèces) et la présence du joint (genre) ont constitué l’Or en soi, selon Etienne. L’Or n’est rien que la coexistence des aspects et du joint.

Cela (l’or) est bien ainsi : l’Histoire le démontre. Car, à mesure que la dissolution s’impose, les aspects et le joint se distinguent, ils s’opposent, par l’attribution du mouvement à la forme (Villeneuve, Lulle et les Augustiniens), puis à la matière (les Dominicains, Occam et d’Autrecourt, Ripley).

Du 15ème au 19ème siècle, les espèces se font spécialités, par les techniques, puis de pures spéculations – jusqu’aux espèces monétaires, dans le triomphe du faux-monneyage ou du crédit.

Dans le même temps, les genres se font les généralités ou l’œuvre dangereuse des génies, le gène obscur et ténébreux, qui gêne et le problème – tragique dans le déclin de l’Amour – du mâle et de la femelle, des genres sexuels.

A la fin comme au début, non seulement le genre et l’espèce apparaissent inconciliables, mais les espèces se diversifient, ainsi que les aspects et les spécialités – ou l’alliage matériel et l’effigie trompeuse. Les genres s’opposent, se combattent, se nient, qu’ils soient sexuels ou démoniaques.

C’est alors qu’aux deux matières (le soufre et le mercure, l’Arkhon/l’Hermès, le sec et l’humide) qui ne se joignent plus, doit s’adjoindre une troisième : le « mixte » jadis, le « sel » à partir du 16ème siècle.

Cependant que les 4 Opérations acquièrent lentement un sens (chez les Anciens) ou le perdent (chez les Modernes).

b – les quêtes, le Graal

Tout autrement se propose le mystère du Graal. Depuis le percement du Flanc par la lance légionnaire, qui fit jaillir le Sang Réal, jusqu’au dernier récit des quêtes, sur 1260 ou 1296 ans.

Dans un 1er temps, les apôtres, puis les chevaliers ont bu le sang, sans trop en connaître toute la vertu. Puis, le jet s’est affaibli, on a dû quêter le lieu où il sourçait encore. Le type de ces quêteurs est Gauvain, que caractérisent son élection : il est fils de roi, son entourage : sa famille, car il n’affronte que des cousins, des tantes, sa mère même, et son parcours, de l’Est à l’Ouest, comme les apôtres sont allés de Jérusalem à Rome, puis en Bretagne et au-delà. Le Soleil Souverain lui-même, par son éclat, son « jour » et son chemin dans le ciel, du lever au coucher.

Dans un 2ème temps, les quêtes ne cherchent plus que la vase ou la coupe – à demi pleine, puis vide : celle dont le contenu, invisible, « grée à chacun ». Le type en est Galaad, l’orphelin, le jaque, qui va parmi des étrangers, de l’Ouest vers l’Est (ainsi qu’autrefois les tribus de Moïse). Ce n’est plus le combat qu’il cherche et qu’il affronte, mais c’est le choix au carrefour qui l’interpelle, le hante. Car, privé du blason, lui, l’orphelin, il a dû y tracer la croix, avec son sang. Mais ce carrefour, sur son bouclier, est à l’image de (ou symbolise) les 4 voies entre lesquelles il doit choisir, depuis le pays de Galles jusqu’à Sarraz, la ville des musulmans.

Entre les deux quêteurs, le troisième : Perceval ou Parcifal. Un noble, mais privé de son père et de sa famille qui, tantôt va vers l’ouest, sur les pas de Gauvain, tantôt vers l’est, fidèle compagnon de Galaad, le questionneur éperdu : qu’est-ce que le Graal? Le Sang Réal ou le vase dont le contenu grée à chacun? L’amour est-il la prise brutale et passionnée de Gauvain, ou le chaste apitoiement de Galaad?

On rejetterait ces quêtes comme légendaires et, de fait, elles ne seront dites que longtemps après l’acte, de Chrétien de Troyes, le conteur de Gauvain, avant 1200, à la Queste Cistercienne, qui conte Galaad, après 1200. En 1200, Buron aura dit Perceval.

Mais, de 1100/1120 jusqu’à 1200, ce sont les actes du 5ème au 7ème siècle que les conteurs auront dits : l’histoire du Roi Arthur et de ses chevaliers. De 1200 à 1260/90, ce sont les actes de Perceval et de Galaad que les conteurs diront (tous accomplis au-delà de la mort du Roi, le roi « fait néant »).

Car les premiers n’ont servi que le Roi. Les seconds n’ont voulu que le guérir, puis que le pleurer. Le trouble de Perceval n’est pas la fin du Christ-Amour : le dieu n’a jamais été si grand, si puissant sur la terre entière. C’est la disparition du Christ-Roi, dont la croix ne sera plus que de bois désormais, par décision conciliaire, au 7ème siècle précisément.

Le Cœur

En son attente, il a été quêté – ou bien œuvré – comme un Royaume (une Terre Promise, 2160 ans plus tôt). Mais cette Terre Promise était l’Egypte, enfin perdue. Ce Royaume avait besoin d’un roi, le Souverain aboli. Ce qui survit? L’Arche ou le Graal.

La fin de la Vierge a fait la fin de la Terre Promise première; la fin du Roi a fait la fin du premier Graal. Le temps qui s’ouvre, tribal ou féodal, ne connaîtra, pour quelques siècles, que la pluralité des juges ou des saints.

Cette Terre, ce Royaume, ce Cœur n’était donc pour l’homme qu’une absence? La terminaison d’Eurydice, de Sita dans l’Inde, d’Izanami au Japon, d’Iphigénie en Grèce antique; ou celle du Roi (fait néant). Mais c’est le dieu de Justice, alors, qui s’empare de l’humain; ou le dieu d’Amour qui le dévore – universellement.

La promesse de Dieu aux patriarches : « Je vous donnerai l’Egypte », s’est brisée en Josephe, le dernier patriarche : « Vous devrez quitter l’Egypte un jour ».

La promesse de Dieu aux apôtres : « Je serai toujours avec vous », s’est rompue en Jean, le dernier apôtre : « Je ne serai pas toujours avec vous ».