QUATRIEME PARTIE

L’AVENTURE PROMETHEENNE

I

ÉBAUCHE D’UNE THÉORIE

Tout cela serait-il clairement démontré, m’affirme-t-on, seuls les progrès des sciences (historiques, archéologiques) nous ont permis de le découvrir. Nous voilà loin des légendes et superstitions du passé. Nos connaissances se sont accrues formidablement depuis un siècle et c’est faire preuve d’un esprit rétrograde que de traiter avec sérieux les élucubrations d’un Joachim de Flore ou d’un Moïse de Léon.

M. Paul Couderc exprime parfaitement cet état d’esprit lorsqu’il écrit : « C’est se moquer du lecteur non averti de lui laisser entendre que les pharaons connaissaient vingt décimales au nombre π, les nébuleuses spirales et peut-être même l’analyse des spectres[1]« . Tout au plus devrait-on reconnaître aux ancêtres une « technique de bâtisseurs déjà fort remarquable » et, accessoirement, porter à leur crédit ces œuvres inégalées : Le Poème de la Création, l’Ecclésiaste, l’Iliade et l’Odyssée, les Evangiles, l’Apocalypse.

Assurément, aucune fouille n’avait révélé à Ptolémée l’ancienneté de Kish et de Warka. Son contemporain, Plutarque, affirme tranquillement que « les Egyptiens ne sont pas si anciens qu’ils le prétendent[2]« . Nostradamus ignorait tout ou presque de la Chine; Saint Jean ne savait rien de Sumer; et les « prophètes » allemands du 15ème siècle résumaient en un nom : Nemrod toute l’histoire de Babylone.

L’Histoire a marché. Nous avons plus de matériaux de recoupement aujourd’hui que naguère. Mais est-on sûr que ces matériaux infirment les croyances anciennes?

A défaut de la science, les plus grands de nos ancêtres avaient l’honnêteté d’admettre leur ignorance. Tacite écrit que, dans un combat entre les Hermundures et les Cattes, la victoire vint aux premiers mais que la cité alliée de Rome fut atteinte d’un mal imprévu : « des flammes, qui sortaient de terre, dévoraient les métairies, les moissons, les bourgs; elles s’avancèrent même jusqu’aux murs de la colonie, et rien ne pouvait les éteindre, ni la pluie ni l’eau des rivières. » Enfin, les paysans en triomphèrent en jetant leurs vêtements sur le feu « et ces vêtements l’éteignaient d’autant plus vite qu’ils étaient plus vieux et plus sales[3]« .

Traduisant ce texte à la fin du siècle dernier, M. Charles Louandre croit utile de noter : « Il est étonnant qu’un esprit aussi éminent que Tacite accueille de pareils contes; mais l’antiquité pas plus que le Moyen Age ne s’inquiétait de vérifier les faits extraordinaires… Lorsqu’il s’agit d’anecdotes aussi invraisemblables, il ne faut y voir qu’une preuve de la crédulité des anciens[4]. »

Que n’a-t-il vérifié lui-même! Cela lui eût évité de passer à nos yeux pour plus sot que Tacite! Mais combien d’historiens, en rejetant d’avance ce qu’ils ne comprennent pas, se conduisent comme ce cuistre? Le véritable « esprit d’observation » ne se trouve pas toujours chez nos contemporains, ni même « l’esprit scientifique », si ce dernier consiste à recueillir tous les faits, même l’inexplicable, en attendant d’être en mesure de l’expliquer.

Nos ancêtres nous en remontraient en matière d’honnêteté intellectuelle; ils obtenaient aussi des résultats, ce qui ne manque pas de nous surprendre. Un chaldéen inconnu avait prévu la mort du roi Assarhaddon si Jupiter était caché pendant l’éclipse de lune du 10 juin 669; la planète demeura invisible pendant 40 jours, et le 2 novembre le roi mourut, alors qu’il était en route pour l’Egypte[5]. L’ignorant Claude Ptolémée prévoit qu’Othon survivra à Néron et lui succédera comme empereur, alors que toutes les probabilités s’opposent à l’accomplissement de la double prophétie (le jeune Néron est bien vivant et Othon exilé[6]). Les cabbalistes, bien longtemps avant l’évènement, annoncent que, vers 1490, la « chrétienté » aura vécu. D’Ailly, Turrel, Nostradamus annoncent en clair de « grands bouleversements en 1789 » et le dernier, sur le modèle d’Alexandre, prophétise qu’un empereur naîtra près de l’Italie et régnera quatorze ans.

C’est donc que leurs connaissances, si rudimentaires qu’elles fussent, permettaient à ces hommes une science dont nous n’avons plus idée. Leurs connaissances? Quelques « légendes » glanées dans les ouvrages sacrés, quelques observations du ciel (imprécises le plus souvent) et l’indestructible croyance que l’humanité se trouve au pouvoir des dieux, c’est-à-dire des astres et des forces cosmiques.

Dans l’impuissance où ils étaient de repérer avec exactitude, par l’observation seule, la marche des planètes et des constellations, faute d’instruments assez précis, ils suppléaient à ce défaut par ce qu’on pourrait nommer une connaissance « théorique » du cosmos. Cette recherche mathématique n’allait pas sans d’énormes erreurs. Nous en avons relevé certaines, il y en eut de pires : la croyance en une terre centre de l’univers ou en un feu central différent du soleil[7] .

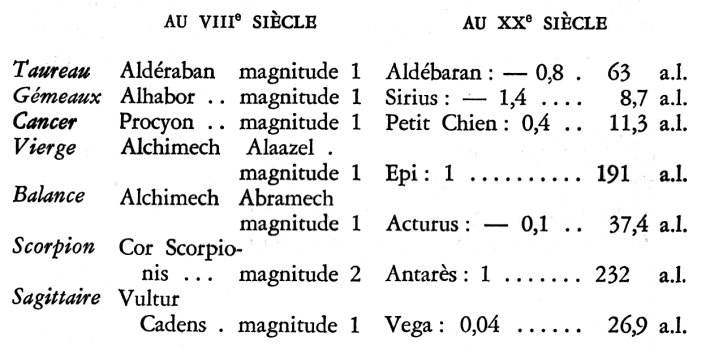

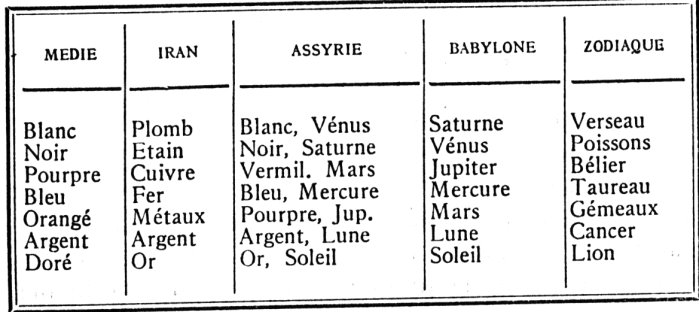

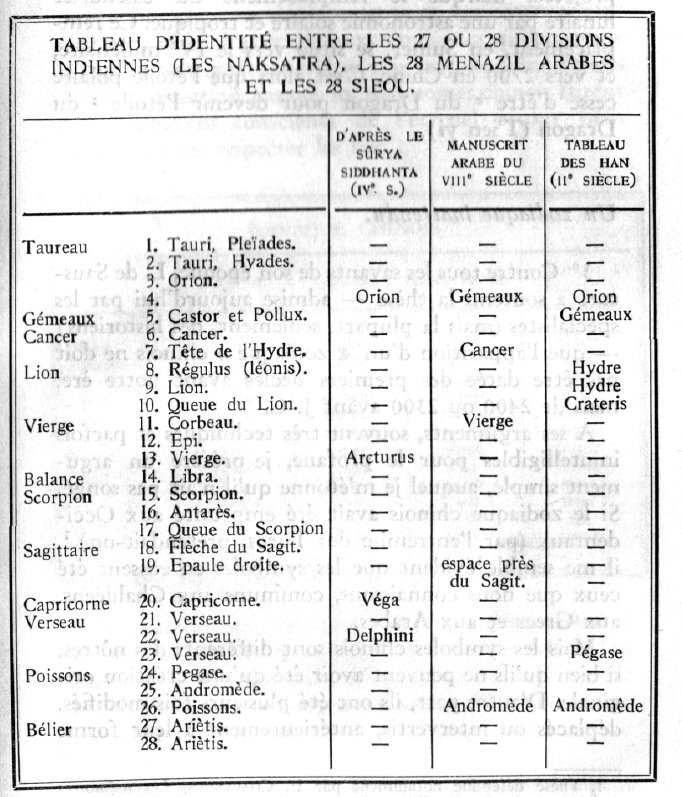

Autre source d’erreurs : l’ordre arbitraire donné aux constellations dans le Zodiaque. Voici, à titre d’exemple, deux listes. La première est un texte arabe de Mashalla, astrologue arabe du 8ème siècle, qui prétend reproduire un traité d’Hermès[8], avec sa traduction; la seconde, une liste contemporaine classique, avec mention de la « magnitude » et de l’éloignement de l’étoile.

On remarque tout de suite que les étoiles occupent la même place dans le zodiaque ancien et dans le système astronomique actuel quand nulle erreur n’a été faite touchant leur magnitude. C’est le cas pour Aldébaran (1 ou 0,8) et pour l’Epi de la Vierge (1); au contraire, les écarts de distance deviennent vertigineux lorsque l’écart entre les magnitudes atteint ou dépasse l’unité. Sirius, situé par l’Arabe dans les Gémeaux (sous le nom d’Alhabor) devrait se trouver plus éloigné de la terre que le Taureau (donc à plus de 63 années-lumière) et non à 8,7 années-lumière. L’erreur est encore plus grande pour Acturus, que nous situons à 37,4 années-lumière (avec la magnitude -1) alors que Mashalla situe l’étoile dans la Balance, au-delà de l’Epi de la Vierge, c’est-à-dire à plus de 191 années-lumière, avec la magnitude 1.

Le Zodiaque n’était donc d’aucune utilité? Ce n’est pas si simple. La magnitude d’une étoile exprime inversement son éclat : plus elle est grande, moins l’étoile brille; c’est-à-dire qu’elle est fixée à la fois en fonction de la distance de l’étoile et de sa masse[9]. Deux étoiles de magnitudes comparables, Aldébaran (0,8) et Antarès (1) se situent, l’une à 63 années-lumière, l’autre à 232. C’est que le diamètre d’Aldébaran est 36 fois celui du soleil, le diamètre d’Antarès 280 fois. Au contraire, Acturus, dont le volume est d’un ordre de grandeur analogue à celui d’Aldébaran (23 fois celui du soleil), a un éclat beaucoup plus grand (magnitude : -0,1) et se trouve seulement à 37,4 années-lumière. Ainsi, les anciens pouvaient commettre d’énormes erreurs en ce qui concernait les distances et n’en commettre aucune en ce qui concerne l’action éventuelle des radiations cosmiques. Une source d’énergie de puissance 2 située à 10 mètres aura le même rayonnement qu’une source d’énergie de puissance 4 située à 100 mètres[10].

Tout incertaine qu’elle fût, la science de nos ancêtres devait donc leur suffire pour établir un tableau approximatif de la « densité énergétique » des astres et des constellations, bien qu’elle ne fût pas suffisante pour établir leurs distances réelles de la terre. De même pouvait-elle, approximativement, tenir compte de leur déplacement dans l’espace.

Une preuve nous en est donnée par un manuscrit chinois du troisième millénaire avant J.-C., qui établit l’étoile « Dragon » comme étoile polaire; vers le même temps, le pharaon Chéops faisait bâtir la grande pyramide et ses ingénieurs ménageaient dans l’édifice une galerie dirigée vers l’étoile Dragon, polaire de l’époque. Aujourd’hui, on estime que la petite Ourse cessera d’être notre polaire dans une quinzaine de siècles; elle ne deviendra notre guide que dans 27 300 ans, puisque le troisième mouvement de la terre décrit le cercle zodiacal en 25 800 ans.

Le « champ » des Poissons

Une autre preuve de l’intelligente ignorante des anciens nous serait apportée par la relative précision de leurs systèmes d’éternel retour, fondés sur le déplacement du point vernal sur le zodiaque.

1° Selon les prêtres égyptiens (et Pythagore, qui les reproduit) le point vernal met 25 808 ans à parcourir le zodiaque; la traversée d’un « champ » dure donc 2150 ans et 8 mois.

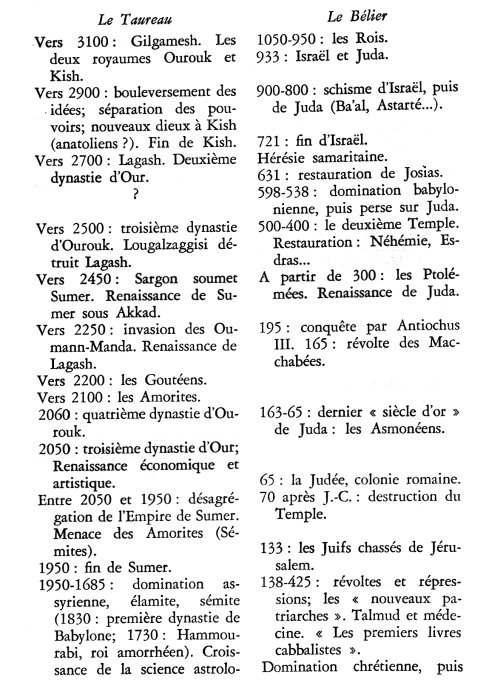

L’ère du Taureau s’est prolongée de 4236 à 2087 avant J.-C.; l’ère du Bélier, de 2087 avant J.-C. à 64 après J.-C. Rappelons que 64-65 marque le début de la révolte juive et de la répression romaine, qui s’achèveront en 70 par la destruction du sanctuaire. C’est également l’année où Néron reçoit sa vision cosmique dans le temple de Vesta, entreprend la destruction de tous les dieux et décide de donner son nom au mois d’avril. C’est enfin la date assignée par Irénée à l’écriture de l’Evangile de Luc.

L’ère des Poissons, selon ce calendrier, doit durer de 64 à 2214 ou 2215 de notre ère.

2° Selon Ptolémée, le parcours du zodiaque demande 25 908 ans, soit 2159 ans pour la traversée d’un signe (le1/6 de la « grande année » de Platon).

Ptolémée datait l’entrée dans le signe des Poissons de l’année 747 avant J.-C. L’ère devait durer jusqu’en 1412 après J.-C.

3° Selon Joachim de Flore, l’ère des Poissons (ère du Christ) commençait au temps d’Elie, aussitôt après le schisme d’Israël (900 avant J.-C.) et devait durer jusqu’en 1260, à raison d’une période d’incubation de neuf siècles, plus 42 générations de 30 ans. L’ensemble représente 2160 ans.

4° Selon les cabbalistes, l’ère des Poissons devait s’achever en 1490 ou 1492. Ils calculaient que le parcours du zodiaque demandait 25 950 ans et la traversée d’un « signe » 2162 ans et 6 mois, si bien que la fin du Bélier se situait vers 672 ou 674 avant J.-C., sous le règne de Manassé, roi impie qui pratiquait les augures, la divination, institua des « sorciers » et mit l’idole d’Astarté dans la maison de Yahvé[11].

Si l’on ne tient pas compte pour l’instant du système pythagoricien, visiblement autre, nous constatons que Ptolémée, Flore et les cabbalistes établissaient tous trois :

– l’entrée dans les Poissons entre 900 et 672 avant J.-C. Cette période englobe le schisme d’Israël, les hérésies de Juda et d’Israël, la destruction de ce dernier royaume, ainsi que l’apparition du Poisson dans la Bible (Tobie) et en Syrie (Atargatis);

– la sortie des Poissons entre 1260 et 1490. Cette période englobe le schisme de Byzance, les hérésies de la pré-Renaissance, du massacre des Cathares à la naissance de Luther, le schisme des deux papes, la destruction de Byzance enfin.

Un problème difficile, dû à l’imprécision de nos connaissances astrologiques, réside dans le fait que les calculs d’Hipparque, d’où découlèrent tous les systèmes de Ptolémée, des Arabes et de Joachim, étaient établis en fonction de l’étoile Spica (l’Epi de la Vierge), dont l’emplacement dans le zodiaque à cette époque ne peut plus être rigoureusement précisé.

Après de nombreuses recherches, je me suis résolu à établir l’Epi, au temps d’Hipparque, à 16° dans le signe de la Vierge, à 14° de la sortie du signe. Ainsi, l’observation de l’astronome grec (en 128 avant J.-C.), plaçant le point vernal à 174° de l’Epi, l’aurait situé à 8° dans les Poissons. Cette hypothèse, depuis, m’a été confirmée par des observations arabes, vers 1096, qui situaient le point vernal à 25° dans le signe des Poissons : 17° avaient été franchis en 1224 ans, soit 1° en 72 ans.

Dans ce cas, le point vernal eût pénétré dans les Poissons 576 ans avant l’observation d’Hipparque, soit en 704 avant J.-C. Or, c’est alors que l’Israélite (l’homme du « Royaume ») disparait pour faire place au juif, l’homme du regret éternel.

2150 ans plus tard selon les Egyptiens, 2162 ans d’après les cabbalistes, nous sommes en 1446 ou 1458. C’est de 1453 que le plus « raisonnable » des manuels d’histoire date le début des « Temps Modernes » et c’est alors que l’Eglise va devenir « catholique » par opposition aux sectes hérétiques chrétiennes.

La concordance

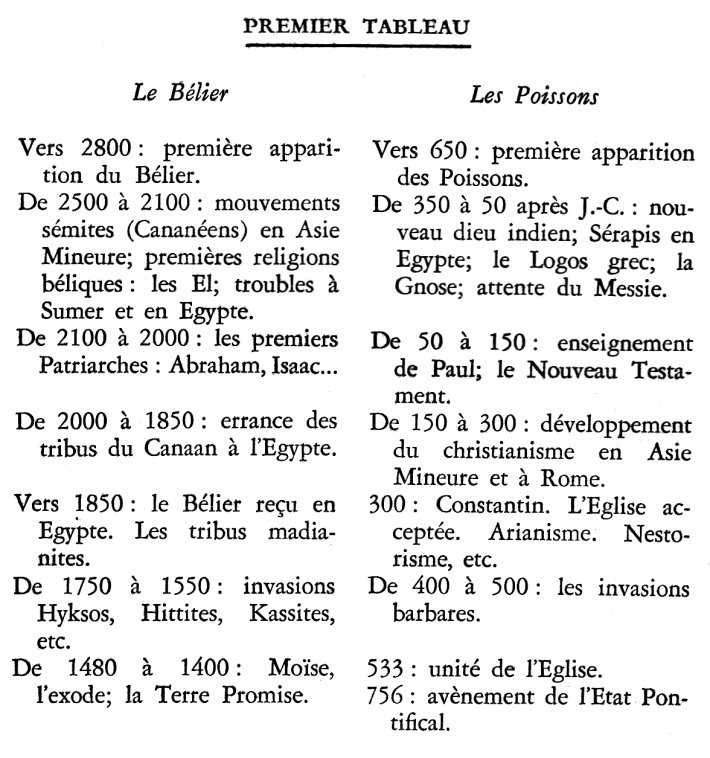

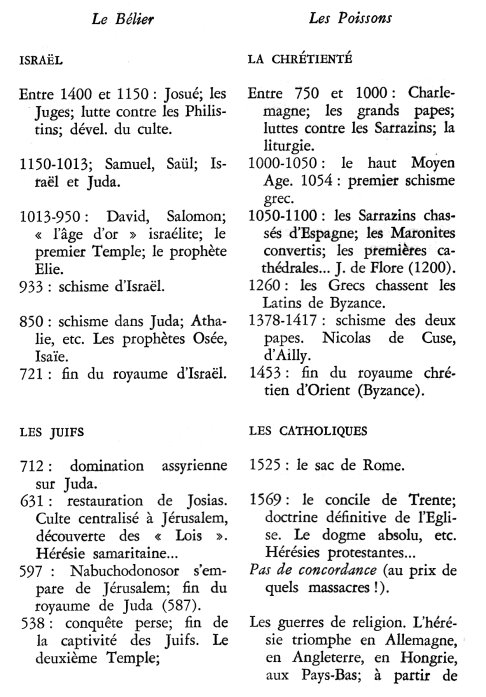

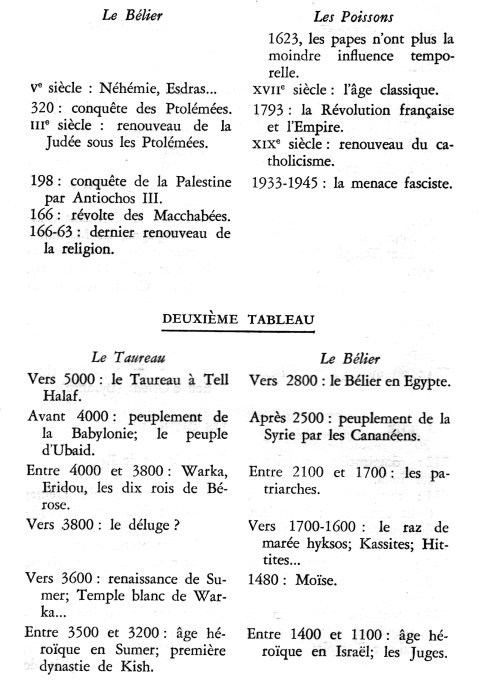

Qu’on tienne ces calculs fondés sur le zodiaque pour d’utiles instruments de recherche ou pour de bizarres inventions, il faut reconnaître que les faits et les dates historiques s’y conforment avec régularité. Une ou deux concordances ne seraient qu’amusantes; cinquante ou cent seraient inquiétantes. Que dire devant le nombre et l’importance de celles que nous avons relevées?

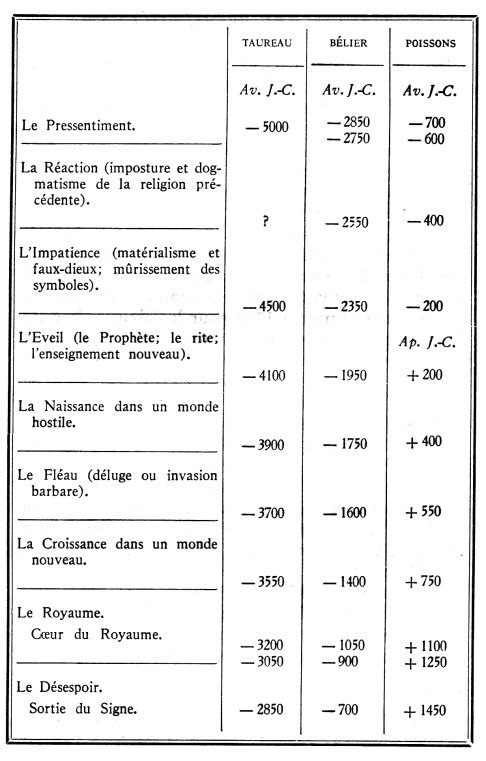

Qu’au moins nous avons le droit d’employer le mot au singulier. Car la remarque essentielle qu’appelle notre étude est bien la persistante concordance qu’on y voit entre les trois religions de Mardouk, de Yahvé, du Christ. En ce qui concerne les deux premières, le parallélisme ne pouvait échapper aux prêtres égyptiens, aux prophètes hébreux, aux philosophes grecs. Plus tard, sous l’influence des musulmans, d’autres esprits, juifs et chrétiens, ont découvert un autre cycle de concordance entre les religions chaldéenne et biblique et le christianisme lui-même. Mouvements similaires, de victoire et de défaite, de suprématie et de destruction, de croissance et d’appauvrissement, de réaction et d’hérésie, en effet, y dessinent des courbes identiques.

Il était naturel que philosophes et croyants cherchent une explication au phénomène. Ils la trouvèrent dans les travaux des astrologues. L’écart de 22 siècles plus ou moins qui séparaient les « coïncidences » les plus évidentes leur parut correspondre au temps où notre planète se trouve exposée à un champ zodiacal donné; la conséquence de cette remarque étant que la naissance, la croissance et la mort des religions dépendent d’un flux et d’un reflux de forces immenses, nées du cosmos et des étoiles. Toutes les religions sont mortelles : mais toutes également peuvent revivre quand notre planète se retrouvera sous les mêmes influences.

Pour illustrer clairement ce « voyage » et ces « influences », on pourrait dire que la terre est comparable à un enfant qui effectue, sur un champ de foire, son « tour de manège ». A mesure que le manège tourne, l’enfant reçoit des effluves différents : du marchand de cacahuètes grillées, de la boutique aux frites, aux beignets, de la grande confiserie de la place… Les sources mêmes de ces effluves demeurent fort éloignées de lui, et il n’est pas à craindre qu’il les rencontre au cours de son voyage. Cependant, aussi longtemps qu’il se trouve dans une zone d’émanations particulières, les autres odeurs sont balayées par celles-là.

Seulement, ici, le voyage dure vingt-six mille ans et les irradiations que nous recevons des champs de forces ont sur nous de tout autres influences qu’un parfum :

1° elles transforment les climats, augmentent ou diminuent le niveau des mers, déclenchent de nouvelles périodes forestières ou désertiques, c’est-à-dire pluvieuses ou sèches, et modifient sensiblement les températures moyennes du globe;

2° elles diversifient également nos conditions économiques d’existence. L’ère du Taureau fut marquée par la découverte de l’élevage, de la brique, d’un attelage rudimentaire et sans doute l’art de la sculpture, par l’invention du bronze; l’ère du Bélier par l’avènement de l’élevage pastoral, de la laine, du lait, par la découverte du fer; l’ère des Poissons par la conquête des océans, l’usage du sel, du soufre, etc., toutes sortes de raffinements dans l’art de travailler le métal et la création de tout l’art théâtral. L’ère du Verseau sera probablement marquée par la conquête de l’espace et de la science des radiations;

3° elles suggèrent aux hommes une « éthique » nouvelle, une vision inattendue et bouleversante de la divinité, en même temps que de leur destin. Cette morale, cette vision mystique épousent toutes les caractéristiques du « signe ».

Cependant, symbolique en son début, la « religion zodiacale » ne tarde pas à se libérer des symboles qui l’ont fait naître. Bientôt, le sacrifice de l’agneau pendant la fête du Tabernacle ou le repas de la Pâque et le shofar suffisent à maintenir le lien nécessaire avec le signe du Bélier; ou, avec le signe des Poissons, l’obligation de « faire maigre » le vendredi et l’anneau pontifical. A Babylone, deux cornes et un croissant avaient suffi.

Dans son premier stade tout au moins (ses deux premiers millénaires), la religion tend à concilier ses exigences mystiques avec l’instauration matérielle d’un Etat social conforme à ces exigences. Pendant une partie de cette première période (cinq siècles plus ou moins), elle y parvient par l’intronisation de « pontifes » ou de « grands prêtres » dotés du pouvoir temporel. Puis, le pouvoir sacerdotal et le pouvoir temporel sont contraints de se séparer. La religion des Poissons était parvenue à l’équilibre vers la fin du 8ème siècle. On peut considérer que, dans le monde, entre la fin du 13ème siècle et le début du 15ème, cet équilibre a basculé. Les périodes similaires du Bélier et du Taureau sont historiquement concordantes.

Puis, la religion se scinde : d’une part, en un courant mystique, dispersé ou persécuté, qui maintient pendant deux autres millénaires l’esprit originel du Signe; d’autre part, en une suite de royaumes ou d’Etats, pour lesquels la lettre seule compte et les préoccupations spirituelles n’ont qu’une importance relative.

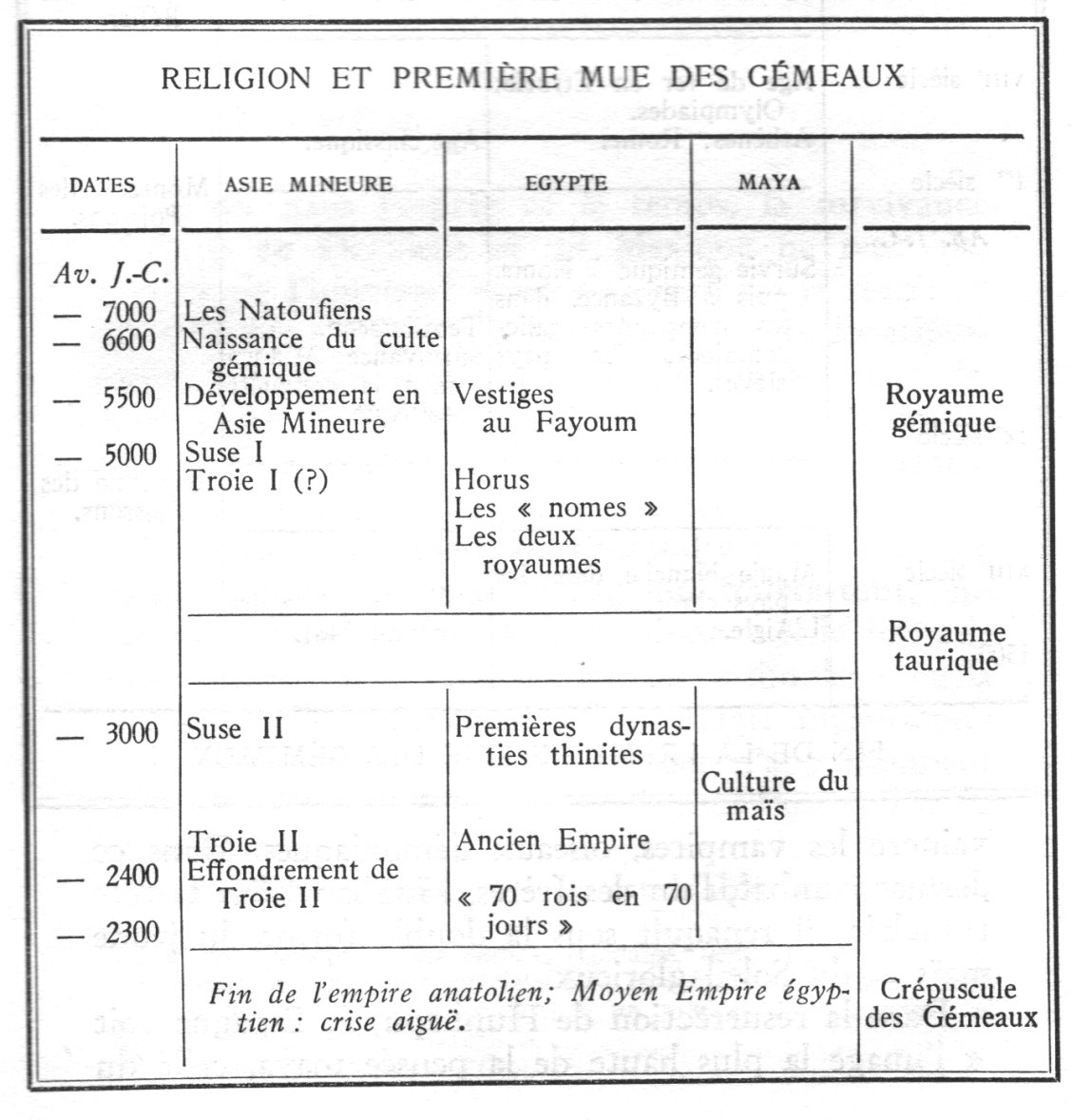

Enfin, la religion mère disparaît, en même temps que l’Etat qui la supportait : Mardouk, ainsi, en même temps que les dernières traces de Babylone, au premier siècle avant notre ère; la religion originelle des Gémeaux, en même temps que la civilisation anatolienne (vers 2200 avant J.-C.). Et ces disparitions sont si totales que les panthéons existants ne recueillent aucun vestige de la divinité morte; ni le Moyen Empire Egyptien ne fait leur place aux Gémeaux, ni Rome au dieu-taureau, bien que l’un et l’autre empires fussent ouverts à tous les dieux.

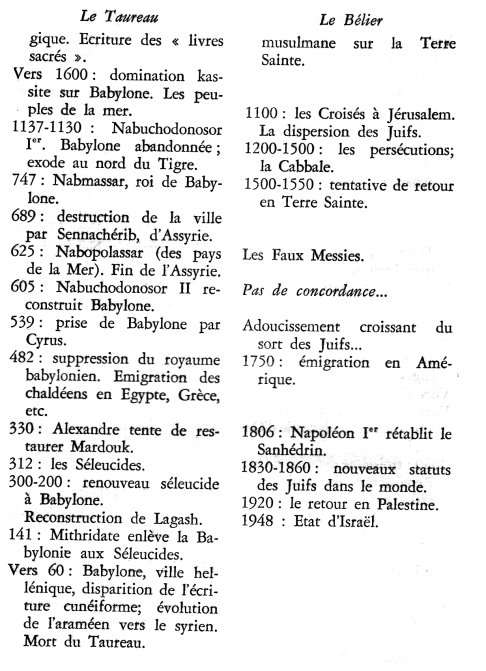

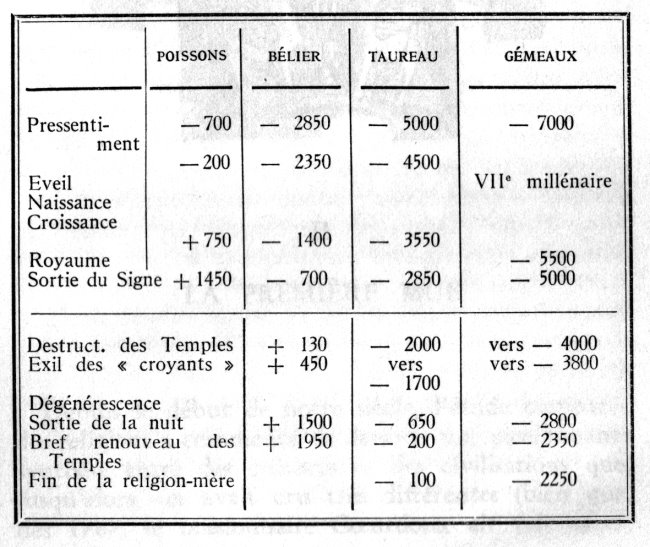

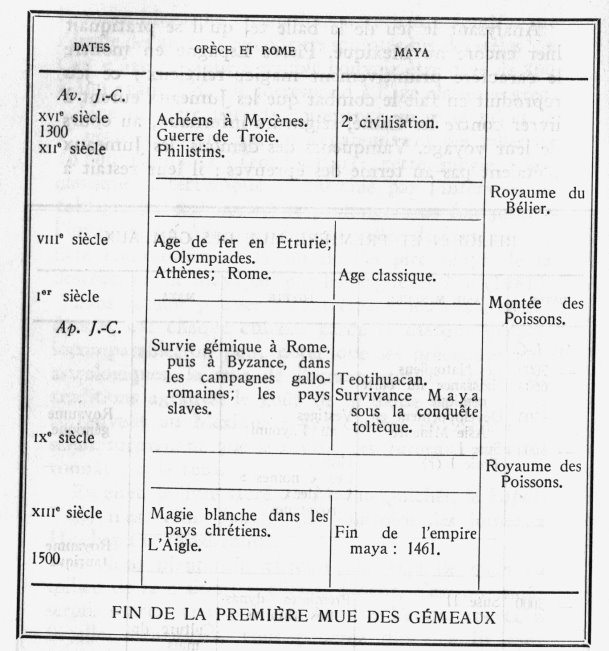

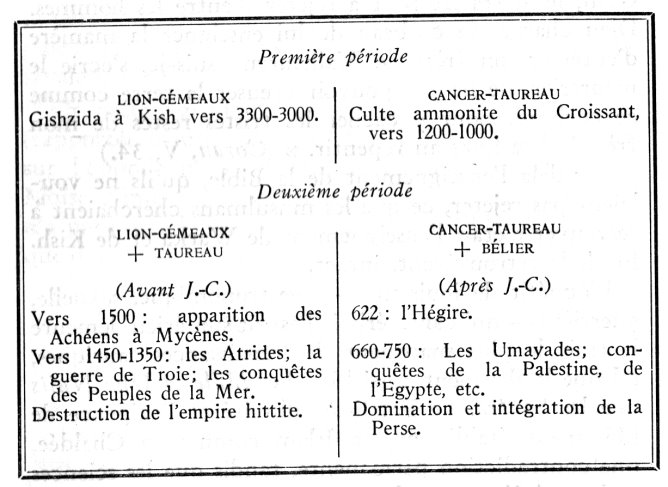

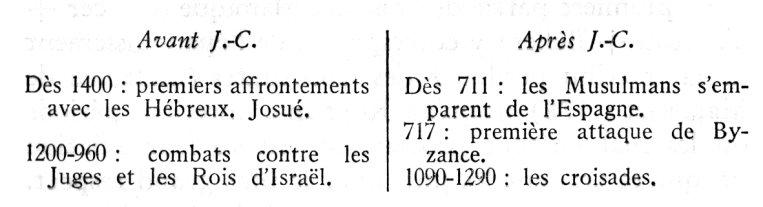

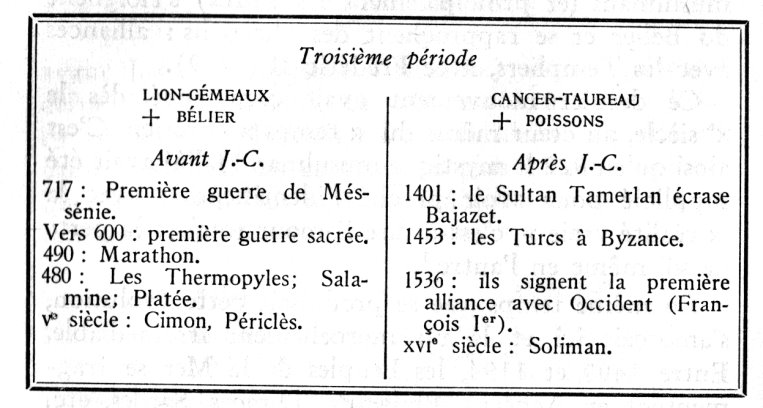

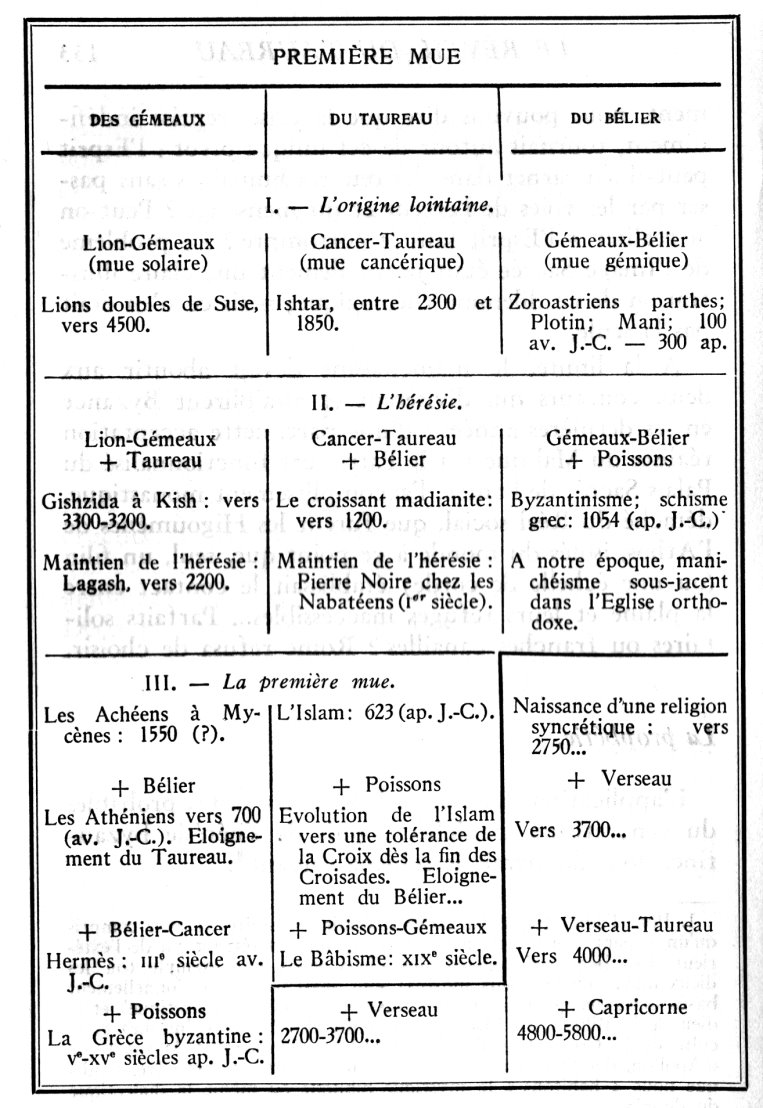

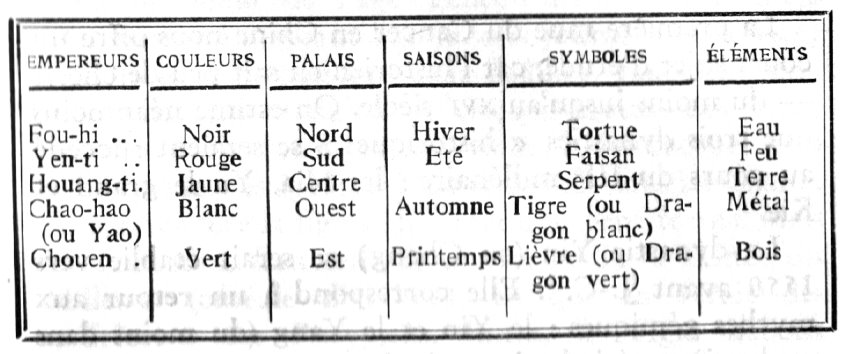

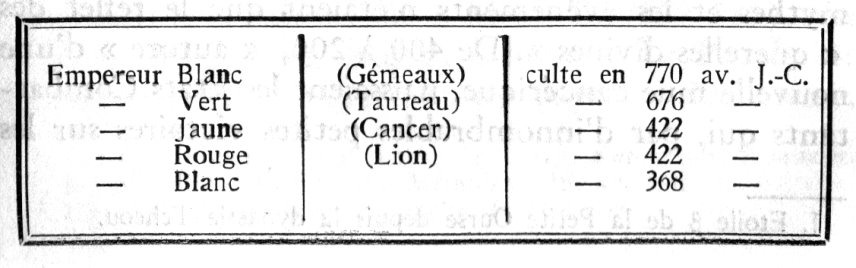

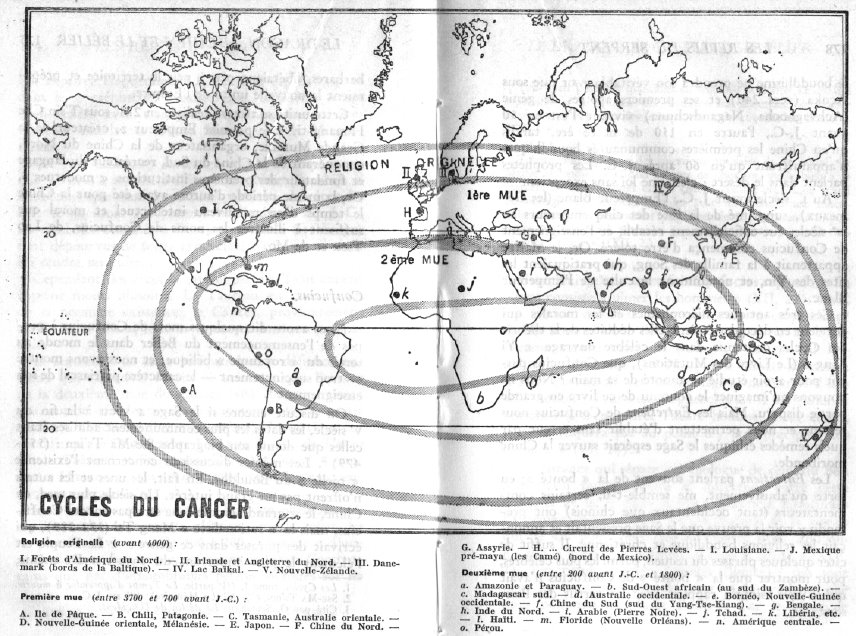

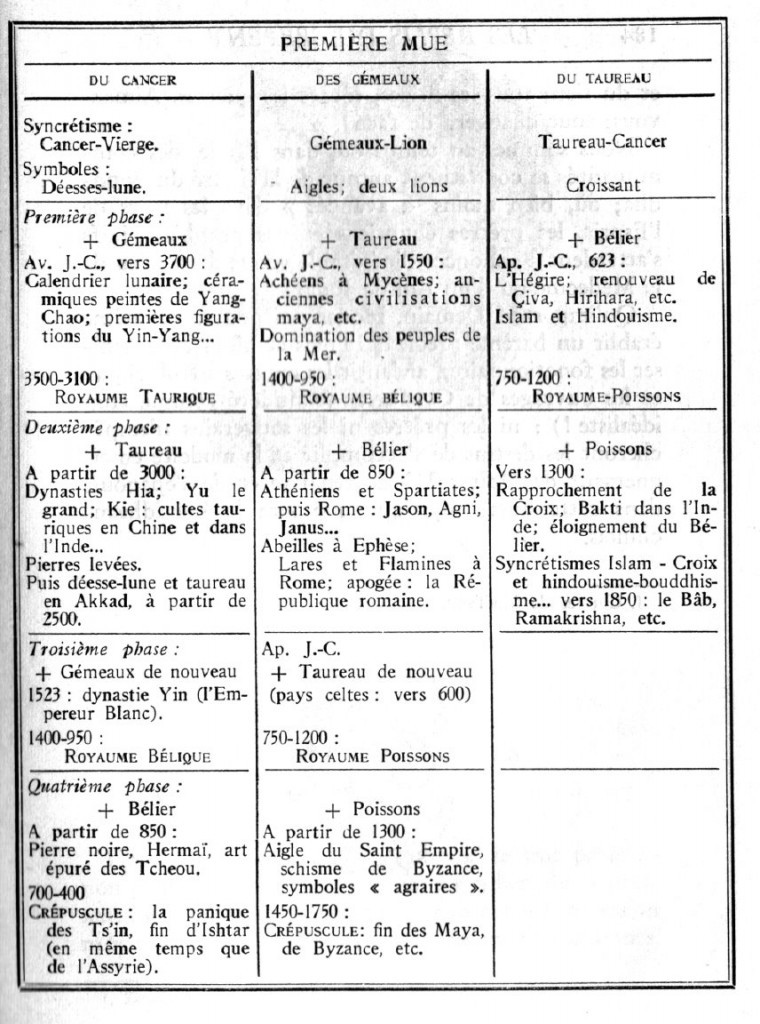

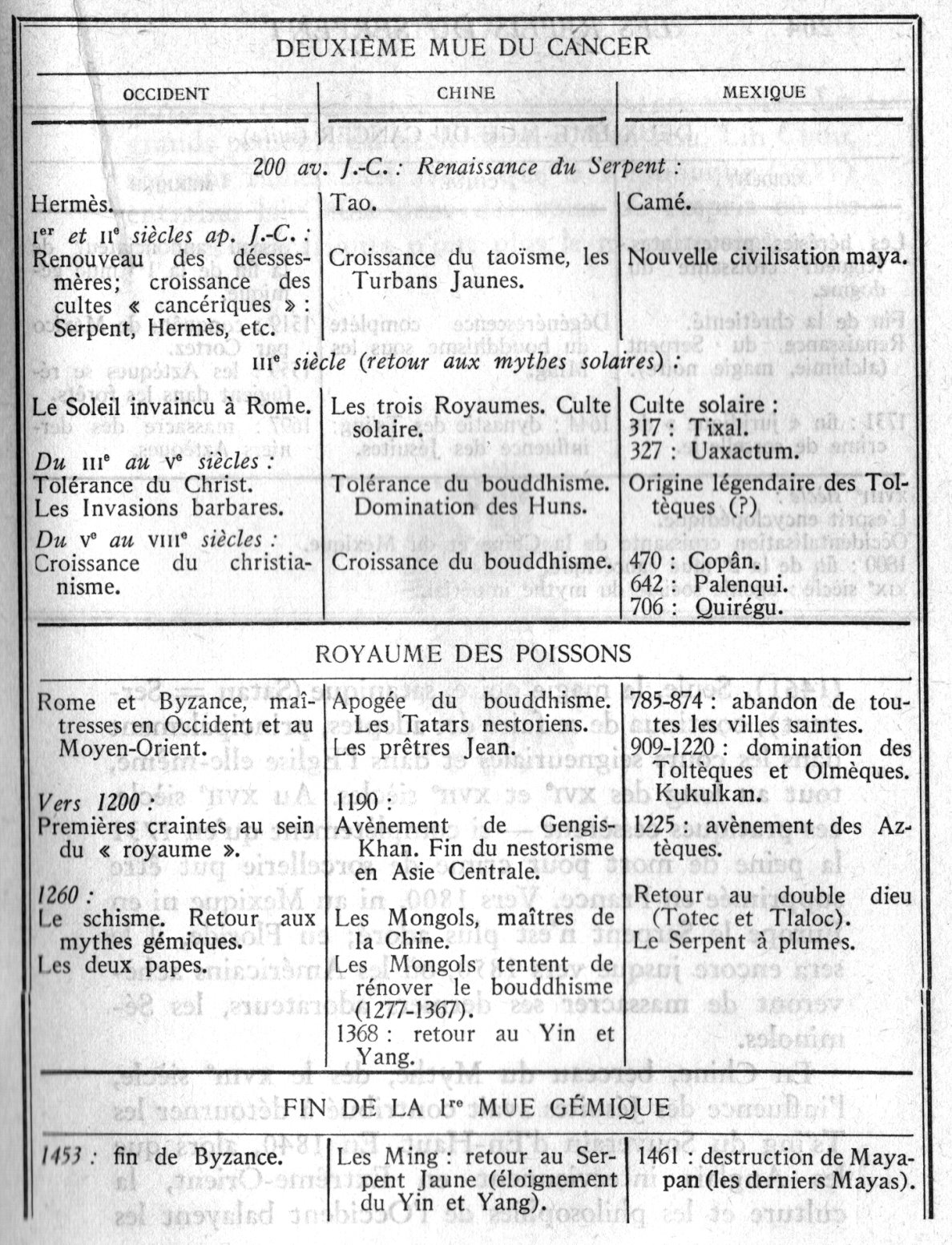

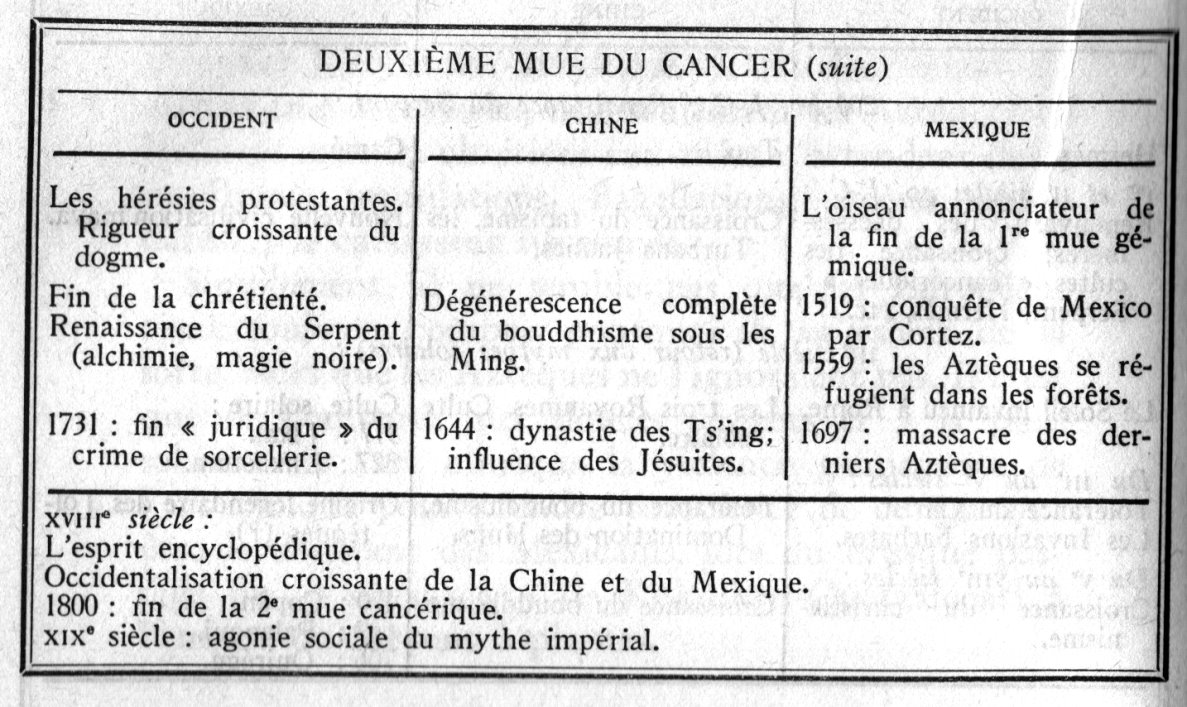

Les deux tableaux suivants ont simplement pour but de montrer jusqu’à quel détail vont ces concordances historiques. Les discours deviennent inutiles quand le Nombre parle.

L’avènement du royaume

Au point où nous en sommes, il n’importe plus guère que le Zodiaque soit une figure exacte ou fictive de l’univers. Nous pouvons n’en garder que les signes : Taureau, Bélier, Poissons, que pour la commodité du langage, puisqu’ils figurent chacun des religions diverses et analogues, et chercher librement d’autres interprétations de l’Histoire, fondées sur la concordance seule. Explicable ou non, l’éternel retour doit être pour nous, maintenant, un fait.

Toute évolution religieuse tourne autour de ce pivot : le Royaume, soit que la religion le prépare, soit qu’elle en porte la nostalgie. C’est donc de lui que nous devons partir.

En sa plus large estimation, le Royaume lui-même ne déborde pas les cinq siècles, âge d’or dont les deux derniers siècles marqueraient l’apogée.

– Pour les Poissons, il se situe de 750 à 1250 après J.-C. Soit le temps où l’Etat Pontifical devient le guide et le tuteur des pays d’Occident, où l’autre royaume chrétien, Byzance, conquiert une puissance égale à celle de l’empire d’Alexandre – de l’Italie du Sud à l’Arménie; et où le monde entier (Bretagne, Irlande, Pérou, Mexique, Islam, Inde, Chine…) perçoit de cent manières l’Esprit nouveau.

Les deux siècles d’apogée, ici, seraient le 11ème – à partir de la création du Saint Empire romain : 962 – et le 12ème, à la fin duquel Joachim de Flore écrit son livre; soit précisément l’époque des grandes victoires chrétiennes, où l’empire de Byzance connaît sa plus grande expansion. Plus nettement, nous verrons, en d’autres points de la terre (Inde, Chine), le « royaume » prendre fin dès 1190-1210.

– Pour le Bélier, le Royaume se situe de 1400 à 900 avant J.-C. Soit le temps où s’instaure en Palestine l’inexplicable puissance israélienne, cependant que d’autres Sémites et d’autres dieux béliques dominent en Mésopotamie, en Médie; que les Hittites disparaissent, que Cnossos, puis Mycènes s’effondrent, que le Péloponnèse s’enténèbre, que Zoroastre établit sa morale de Justice et que dans les Indes Agni supplante les dieux de l’ancien panthéon.

L’apogée de deux siècles s’établit sur la fin de la période des Juges, le temps de Samuel et la période des Rois : 1150 (environ) – 930 avant J.-C.

– Pour le Taureau, le Royaume aurait couvert de même cinq siècles, de 3500 (?) à 3000. Soit le temps des premiers royaumes post-déluge, de Mari, de Kish, de Warka. C’est l’époque où des figures tauriques sont découvertes à Mohanja-Daro, dans l’Inde, et des sépultures de bœufs en Egypte; l’époque où les souverains chinois sacrifient au Printemps et à l’Automne des taureaux blancs et roux.

Gilgamesh, héros du Royaume, aurait vécu entre 3300 et 3100.

Puis, deux siècles achèvent la ruine du Royaume, ou si l’on préfère « la sortie du Signe »; deux siècles où se divisent Sumer (3000-2800 environ), Israël (933-712), la chrétienté (1261-1453) et qui contiennent tout à la fois l’écroulement du temporel, l’avilissement du spirituel, le schisme, l’hérésie – et pour finir, dans une certaine mesure, le retour aux anciens dieux.

De ce moment, intervient aussi le « pressentiment » du signe futur et commence la lente évolution de l’humanité vers le nouveau royaume. Ce cheminement va durer quatorze siècles et comportera trois paliers successifs : l’attente de l’Esprit Nouveau, l’éveil de l’Esprit, l’attente du Royaume.

1° L’attente de l’Esprit s’étend sur cinq siècles et ce temps put être scindé en deux.

– D’une part, une période de « réaction » sur trois siècles :

pour le Bélier, de 2850 à 2550 : suppression des symboles béliques à peine apparus (tant en Egypte qu’en Sumer);

pour les Poissons : de 700 à 400 avant J.-C. : suppression des symboles (sauf l’histoire de Tobie); combat contre l’esprit nouveau, emprisonnement des prophètes, imposture des Lois de Moïse, codification de la prophétie, de Josias jusqu’à Esdras et Néhémie; IIe temple de Jérusalem.

En ce qui concerne le Taureau, nous ne disposons pas de repères historiques suffisants pour décider quelle fut la nature de la « réaction » au cours du 5ème millénaire. L’archéologie seule nous révèle l’existence de statuettes tauriques (à Tell Halaf) vers 5000-4800, donc bien avant le début de la civilisation de Warka. Quant au peuple d’Ubaid, d’où naîtront les Sumériens, il n’apparaît pas « historiquement » avant 4400-4300.

En ce qui concerne le Bélier et les Poissons, les premières manifestations du Signe sont en quelque sorte négatives. La religion précédente connaît de nouvelles épreuves, sous forme de l’hérésie ou même de la domination étrangère; elle ne se maintient qu’à force de rigueur et ne rétablit pas ce « dieu dans la cité » sans lequel elle n’est rien que « régie » et « formulaire ». Néanmoins, déjà, le pressentiment se précise en renouveau d’espoir. Comparez, à ce sujet, le pessimisme des prophètes hébreux (Elie, Osée) et chrétiens (Glaber, Engelbert d’Admont) avant le début de la période d’attente (-700, 1450) et le messianisme des prophètes postérieurs (Jérémie, Ezéchiel, ou les mystiques allemands, Nostradamus). Avant, un monde finit; après, un autre monde commence…

-D’autre part, une période d’impatience (sur deux siècles) :

pour le Bélier : de 2550 à 2350. C’est le temps des premières invasions sémites, amorites et akkadiennes en Mésopotamie, cananéennes en Syrie, et le début historique des dieux El;

pour les Poissons, c’est l’époque des premiers dieux « créés » : le Bouddha, Sérapis; la tentative hellénistique, vite détournée en « progressisme » et indifférence spirituelle. Elle dure de 400 à 200 avant J.-C.

2° Le temps d’éveil débute avec l’apparition de la nouvelle mystique, encore confuse et faussée, mais désintéressée, ardente :

pour le Taureau, l’archéologie nous fournit ici les dates : 4500-4100 (premiers niveaux de Warka, petits temples carrés, statuettes…). Les Egyptiens datent les débuts de l’ère de cette période : 4236.

pour le Bélier, les dates 2350-1950 englobent avec certitude l’exode du clan d’Abraham, Abraham lui-même, le sacrifice d’Isaac, l’institution de la circoncision; et, d’une manière probable, la sacralisation de Béthel et la révélation des noms Yahvé et Israël;

pour les Poissons, le temps d’éveil débute au véritable avènement du Bouddha (1er concile historique; révélation de la doctrine sous Açoka) et aux premiers balbutiements de la Gnose (200 avant J.-C.); il dure jusqu’aux premières persécutions romaines, qui attestent soudain l’ampleur de la religion (sous Septime-Sévère, 193-211).

Il englobe donc tous les récits messianiques; la vie, légendaire ou historique, de Jésus; le règne de Néron et l’enseignement de Paul; l’écriture des Actes et des Evangiles; la naissance de l’Eglise nouvelle.

3° L’attente du Royaume, enfin, s’étend sur cinq siècles et peut être divisée en trois parties.

– La naissance dans un monde hostile (deux siècles) :

pour le Bélier, de 1950 à 1750 : l’errance et les malheurs des enfants de Jacob, puis de Joseph en Egypte jusqu’à la reconnaissance du Bélier par les pharaons et la tolérance des « tribus »;

pour les Poissons, de 200 à 400 : résistance aux persécutions, puis luttes contre le manichéisme, le donatisme, l’arianisme, etc.

L’empereur chrétien Théodose règne de 379 à 395 et, sous son règne, se réunit le concile de Constantinople qui met fin à la crise arienne. Saint Augustin est baptisé en 397; le paganisme proscrit en 392.

– Un fléau terrible et inexplicable qui, littéralement, anéantit le vieux monde :

en Mésopotamie, le déluge (vers 3800 ou 3700);

en Egypte et en Canaan, les invasions hyksos, hittites; kassites à Babylone, etc. (entre 1750 et 1600);

dans l’empire romain, la Perse, l’Asie Mineure, les barbares (à partir de 405 après J.-C.).

– Enfin, la croissance de l’Esprit Nouveau dans un monde nouveau :

pour le Taureau : 3750-3550 : le Temple Blanc de Warka, première période d’Ourouk;

pour le Bélier : 1600-1400 : Agni, dieu-bélier dans le Rig-Véda; le bélier de Phryxos (?); Moïse;

pour les Poissons : 533, unité de l’Eglise – 756, avènement de l’Etat Pontifical. En Chine, développement du bouddhisme : T’O-pa Hong, Leang Wou-Ti, Hiuan-Tsang. Dans les Indes : le chef-d’œuvre de la pensée bouddhique : « La marche à la lumière » du mystique Cantidéva…

Mais il reste que cette période est encore celle du conflit et de la violence : croissance des Peuples de la Mer ou constitution de l’Islam, ainsi que des derniers éclatements internes : Madianites en Egypte, Pauliciens au Moyen-Orient…

L’ensemble des trois religions (six millénaires) se laisse ainsi réduire en trois tranches, de 2150 ans chacune, dont les courbes d’évolution sont rigoureusement identiques, comme le montre le tableau suivant.

Le temps du Verseau

En fonction de cette première étude sur les trois « signes » précédents, est-il possible de tirer quelques prévisions concernant l’ère du Verseau? Peut-être, à condition de ne pas s’aventurer au-delà de certaines limites, réduites nécessairement. L’exemple des premiers siècles avant J.-C. nous enseigne que le dieu nouveau ne se crée pas à partir de concordances et de déductions logiques. Tout au contraire : l’Esprit est cela qui échappe aux calculs, aux prévisions, la Flamme, le Phénix, qui remet tout en question. La logique suggère Asclépios, Sérapis; la révélation seule impose la charité.

Cette réserve admise, on doit pouvoir dater approximativement l’avènement de l’Esprit du Verseau et peut-être, même, prévoir quelques-uns des symboles qui le détermineront.

Selon Joachim de Flore, l’ère a dû commencer dès 1260 et connaît une période d’incubation de neuf siècles. Ce serait donc en 2160 que naîtrait le nouvel Abraham, le nouveau Christ. Le temps d’éveil (quatre siècles) nous ramène à 1760 pour le début de la prise de conscience de l’esprit nouveau.

Selon le calendrier égyptien, nous aurions : 64 + 2150 et 8 mois = 2214 ou 2215, ce qui reporterait le début de la période d’éveil à 1814 ou 1815.

On se souvient que Nicolas de Cuse, Pierre d’Ailly, Turrel, Nostradamus prévoyaient le début de la période d’éveil pour 1789. J’ignore à partir de quels calculs ils parvenaient à cette date; mais on peut supposer qu’ils se basaient sur l’année 29, début de la vie publique de Jésus (selon la tradition). Le début de la période d’éveil, quatre siècles plus tôt, se situait alors en 371 avant J.-C., l’époque où se réunissait le premier concile bouddhiste (légendaire) et où les prêtres égyptiens édifiaient de nouveaux temples pour accueillir le dieu nouveau.

2160 ans plus tard, nous sommes en 1789[12].

Selon ce dernier calcul, le futur Prophète devrait commencer de prêcher en 2189.

Bien qu’elles soient fort diverses, les trois chronologies ne se contredisent pas. Elles prévoient pour l’ouverture de la « période d’éveil » du Verseau un laps de temps de cinquante-cinq ans : 1760-1815, qui englobe effectivement l’éveil philosophique d’un esprit nouveau et ces bouleversements considérables que furent la guerre d’indépendance américaine, la révolution française, l’Empire – avec une mention particulière de l’année 1789. Le seul dieu qu’on ait créé pendant cette période est la déesse Raison, dont le culte fut institué par Robespierre (influencé par les doctrines cycliques de Condorcet).

Les trois chronologies prévoient également :

– pour la naissance du dieu prophète : 2160,

– pour le début de son enseignement : 2189,

– pour la propagation de l’esprit nouveau dans le monde, le véritable début de l’ère nouvelle : 2215.

On peut préférer, cependant, une chronologie différente, fondée non plus sur la légende et le symbole, mais sur l’histoire. Dans cette optique, l’éveil de l’Esprit, pour les Poissons, s’est étendu des premiers écrits mystiques et messianiques (200 avant J.-C.) aux Catacombes (200 après J.-C.).

Curieusement, le calcul met en évidence la période même où naît ou se développe la nation ou l’Etat qui portera le Royaume quand l’heure en sera venue. Pour le Bélier (2350-1950) : le pays de Canaan; pour les Poissons : l’Hindoustan, alors en pleine renaissance (Açoka, Counga, Kanva) et Rome qui, à partir de l’an 200 avant J.-C., par sa déclaration de guerre à Philippe V de Macédoine, va commencer d’intervenir dans les royaumes hellénistiques, en Egypte, en Espagne, en Gaule, en Asie Mineure, en Arménie, dans tout le monde occidental enfin… Pendant la même période, s’effondre l’Etat-porteur du Royaume précédent : Sumer entre 2000 et 1950; Jérusalem en 70 après J.-C.

Si l’on admet cette chronologie, nous devrons prendre comme point de départ de la période d’éveil du Verseau l’année 1950 et, pour sa fin, l’année 2350, où la religion commencera d’avoir une existence et deviendra un danger mortel pour l’Etat où elle se sera développée. Entre ces deux dates (en suivant nos concordances jusqu’au bout), le Bélier aura vécu, Rome aura été saccagée, Saint-Pierre détruit, et les religions des Poissons seront entrées dans la nuit du second millénaire, temps de persécutions, de dispersion et d’exode, mais également d’étude et de reploiement.

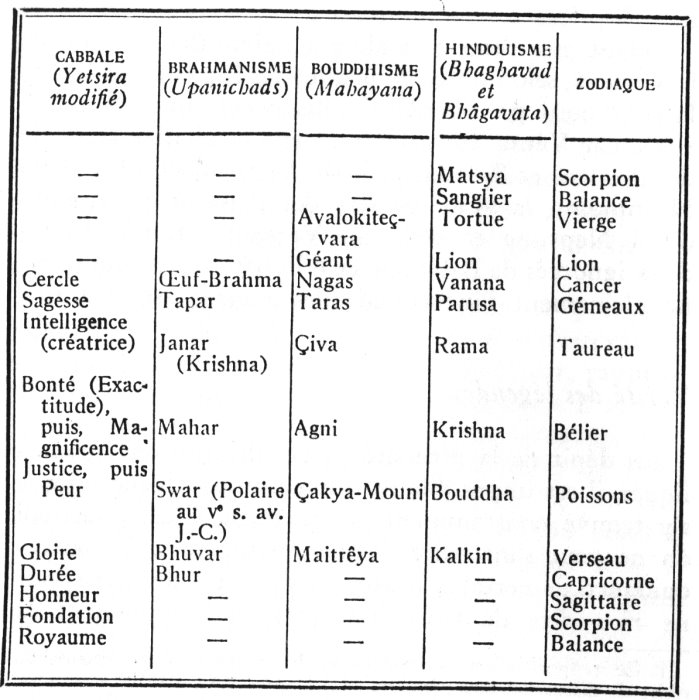

Soit, sur le modèle des tableaux précédents :

1450

Le pressentiment

1550

La réaction

1750

L’impatience

1950

L’éveil

2350

Les symboles du Verseau

Aucun des innombrables mythes et cultes institués depuis deux cents ans (le Bâbisme en Asie Mineure, le Caodaïsme en Orient, le Peyotlisme en Amérique et toutes ces sectes : évangélistes, spirites, antoinistes, théosophes, Témoins des Derniers Jours, de Jéhovah, du Christ…) ne peuvent nous donner la moindre indication sur la religion future, puisqu’ils recréent tous le passé : syncrétismes du taoïsme et du bouddhisme, du christianisme et de l’Islam, des traditions indiennes et du protestantisme, de la Bible et de la Croix, etc.

Mais nous pouvons, les ignorant, en revenir au « pressentiment » des premiers jours de la Renaissance. Nostradamus nommait « Jovialistes » les futurs croyants et croyait que leur jour sacré ne serait plus le samedi (le sabbat) comme chez les Juifs ou le vendredi (jour de jeûne, Vendredi Saint) comme chez les chrétiens, mais le jeudi, jour de Jupiter :

De l’aquatique triplicité naîtra

Un qui fera le jeudi pour sa fête. (I,5.)[13].

La terre et l’air gèleront si grande eau

Lorsqu’on viendra le jeudi vénérer. (X, 71.)

Depuis Nostradamus, une autre planète a pris sur le Verseau une influence plus grande que Jupiter (ou même Saturne). Il s’agit d’Uranus, curieusement découverte en 1781 par l’astronome Herschel.

On sait qu’à chaque signe, dans le passé, a correspondu une « matière » nouvelle : au Taureau, la brique et le bronze; au Bélier, le fer, la laine; aux Poissons, les matières « philosophales ». La matière du Verseau ne serait-elle pas l’uranium? Or, l’uranium est pour chacun d’ores et déjà le symbole de la radioactivité.

Ainsi passe-t-on au symbole qui est l’emblème, le schéma même du Verseau : une double onde. Cette dialectique « ondulatoire » touchera le physicien nucléaire et le marxiste également; elle demeure lettre morte pour la philosophie. Nietzsche (encore une fois lui) est sans doute l’un des rares (ou, du moins, des premiers) qui ait su détecter le sens de la Double Onde : l’exigence d’un équilibre entre le « continu » et le « discontinu » ou, comme le dit Jean Charon, entre le Connu et le Réel (parce que notre esprit a besoin du système, de la « chose » dont il fait le tour, et que le réel ignore ce morcelage didactique).

Pour étudier l’électron dans l’atome, le physicien doit le « placer » sur une sorte d’orbite, tout en sachant très bien qu’il ne s’y trouve pas en fait (c’est le principe d’indétermination d’Heisenberg) et, de même, l’astronome d’aujourd’hui comme l’astrologue d’hier doit « placer » les étoiles sur des sortes de spires hélicoïdales qui ne correspondent pas plus à la réalité. Dans la Réalité, on peut dire que l’étoile n’existe pas, qu’elle ne présente avec ce qui n’est pas une étoile qu’une simple différence de densité… Tout n’est qu’énergie et les masses elles-mêmes ne sont que des rapports entre cette énergie et la vitesse de la lumière.

Mais, contradictoirement, les masses existent : l’étoile, l’atome, la table où j’écris, ce papier et le mot que j’y forme. Trouver l’harmonie convenable entre ces deux figures, les « ondulations » du réel et les « corpuscules » que j’y vois (ou que j’y crée pour m’en servir) ce serait découvrir le sens des symboles du Verseau. Et, du même coup, la clef de la morale future : accord secret, organique, entre l’exigence de l’élan, la soumission totale à l’instinct créateur et le besoin d’une loi.

L’hiatus éternel

Or, d’une manière ou de l’autre, cette nécessité de la Règle, de l’Artifice, des Formes (et du mensonge) a été la question que se sont posée tous les prophètes; simplement, les uns et les autres l’ont posée en termes différents et les religions l’ont résolue différemment au cours des siècles.

Il y eut un temps, très antérieur à l’ère du Taureau, où l’hiatus s’exprima sous sa forme rudimentaire : l’homme ne peut pas vivre sans l’aide de Forces qui lui viennent de l’Ailleurs : il doit donc être toute soumission, toute « ouverture »; mais, également, il doit s’inquiéter de soi-même, se nourrir, se loger. De ce jour, les hommes (chasseurs, cueilleurs de fruits…) se payèrent des oisifs – les sorciers, les chamans – qui recevaient pour eux les influx du cosmos et qui les traduisaient.

Puis naquirent les villes, et l’hiatus s’élargit jusqu’à se formuler en termes de « liberté » et « d’esclavage »; c’est la contradiction naïve entre le sauvage et la cité, conséquence de la fin de « l’âge d’or »; nous aurons à en reparler, à voir comment certaines religions l’ont résolue.

Vers ce temps, le Taureau dut naître et avec lui une contradiction d’un autre ordre, puisqu’elle mettait en jeu la contrainte et l’élan, l’exigence de vaincre et le sens de l’amitié, le besoin des autres hommes et le besoin de s’accomplir soi-même. La clef de ce problème était la création, qui accomplit effectivement l’individu en lui donnant sa place dans la cité. Comme l’animal, l’homme peut produire un « travail », qui sera sa plus haute expression, en même temps que la nourriture des peuples. Comme le Taureau, il s’accomplit en servant.

Mais la création même créait d’autres besoins; d’autres hiatus, entre ceux qui l’accueillent, d’abord, et ceux qui ne l’accueillent pas : d’où le besoin du choix, de l’élection d’un Peuple, envers lequel se pose bientôt le second problème de l’enseignement. « Suis-je digne de commander? Pourquoi suis-je obéi? » Le sentiment de leur indignité soude en une chaîne indissoluble tous les grands Guides du Bélier, d’Abraham à David, de Solon à Confucius. Il donne son nom à la contradiction nouvelle, née de la conscience d’être responsable envers les autres.

La solution, lentement élaborée, fut la Famille, qui, en effet, permet à l’homme d’agir sur un groupe d’autres êtres : ses enfants, ses femmes, ses esclaves, sans devoir leur cacher ses propres faiblesses. Cette sagesse équilibrée, cette « juste conscience » accompagne en tous lieux, en tous temps le Bélier : nous la retrouvons en Achaïe, en Chine comme dans le ghetto polonais; elle est l’irremplaçable apport des patriarches et de leur incarnation, David (qui l’étendit au Peuple entier).

Mais, en son équilibre, la Justice se fissure, découvrant un autre abîme. Tenir l’enfant, la femme, l’esclave ou l’homme d’un autre peuple pour cette chose « inférieure » : l’étranger, l’esclave, la femme, l’enfant, et le traiter comme tel sans perdre la conscience de sa propre indignité? Mais ce qu’il est, pourquoi l’est-il? Cet être humain, au nom de quel principe le traiterais-je autrement que moi-même?

La question posée, toute famille s’effondre. Tobie, le précurseur, quitte son père aveugle et la jeune fille qu’il se choisit est comme hantée par le refus de fonder une famille. Jésus, le Dieu, quitte sa mère, ses frères et, quand ils viennent le chercher : « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » demande-t-il; à l’enterrement d’un parent, il refuse d’assister, crime inexpiable. « Laissez les morts enterrer les morts! »

Comme Jésus, le bouddha a quitté premièrement la maison, le père et la mère; comme le « nazir » de Galilée, il fuit les morts familiaux et, plus haut que le devoir de « fonder un foyer », place le devoir de se consacrer à Dieu, c’est-à-dire à l’humanité. Lorsqu’on lui annonce la naissance d’un fils, « un petit démon m’est né, dit-il, une nouvelle chaîne s’est forgée! »

Néron ne se trompait pas en cherchant un rapport entre cet enseignement et le drame d’Œdipe, meurtrier de son père, amant de sa mère (et, lui-même, Néron tue sa mère – Poppée peut-être, alors qu’elle attend un enfant). Mais quoi? Plus de famille? L’hiatus devient gouffre : d’un côté, l’homme seul, en proie à ses démons, de l’autre la mer des hommes, innombrables et divers…

La solution vint lentement, siècle après siècle : un plus grand abandon, plus de confiance en Dieu, et toujours plus d’humilité… Mais ce n’est pas assez, car le souci de soi-même le plus léger corrompt l’accord. C’est à soi qu’il faut renoncer – dans l’Autre. Seule, la notion de « prochain » peut suppléer et surmonter le mythe de la famille; un « prochain » qui sera « soi-même » par une inconcevable et réelle osmose.

La solution du « couple », brièvement pressentie par les Grecs de l’ère des Poissons (Philémon et Baucis) et par Tobie, le Royaume chrétien la révèle dans sa plénitude; non seulement par le mythe de Tristan et Yseult, non seulement par le couple mystique et platonique, sans exemple dans l’histoire, que symbolise l’union de Sainte Claire et Saint François ou de la grande Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix, mais par toute cette vie quotidienne du Moyen Age, que l’historien contemporain redécouvre peu à peu.

Au 11ème siècle, le fils était majeur à quatorze ans, la fille à douze, la « famille » réduite au plus court temps de dressage; mais le « couple » s’affirmait sur les places publiques comme dans la pièce commune; la dame égalait l’homme en tous les actes de la vie : d’élection, de donation, de testament, de vente. Présente sur les tableaux aux côtés du mari, présente aux assemblées, conservatrice du « bien » moral et matériel – et, s’il faut, Reine de France, Impératrice de Byzance…

Au-delà du couple?

La fin du 13ème siècle allait voir le retour au droit romain, à la « famille » gauloise et hébraïque; la guerre de Cent Ans poserait le problème de la « loi salique » et les femmes et leur descendance seraient exclues du gouvernement; il y aurait une époque où le fils ne serait majeur qu’à vingt-cinq ans, où la jeune fille bourgeoise quitterait la tutelle souveraine du père pour celle, tyrannique, de l’époux.

Mais on ne revient jamais sur ses pas, et ce recours provisoire aux lois anciennes durera somme toute le temps de la « réaction », laissant en notre époque les hommes dépossédés de la Cité, de la Famille, du Couple… Crise pédérastique de la Renaissance, « libération » de la Femme Savante, divinisation romantique de l’Egérie, bovarysme de la femme mariée, masochisme croissant de l’homme : montrer comment, depuis la sortie du Royaume, le couple s’est détruit, cela demanderait tout un livre – bien inutile, puisqu’il suffit de regarder autour de soi pour vérifier où nous en sommes. Les institutions civiles et religieuses pourront longtemps encore maintenir à force les « formes » du mariage, comme les juifs maintiennent les « formes » de la famille hébraïque; les aspirations de l’Esprit sont autres; et l’hiatus s’ouvre à nouveau, plus vaste et terrifiant que jamais, puisque ses rives sont aujourd’hui, d’une part, le culte du Moi, de l’autre, non plus seulement l’humanité mais la vie même, dans toute sa fluidité et la multiplicité de ses possibles.

Dès les jours prédits par Joachim de Flore, d’authentiques prophètes, « les Frères du Libre Esprit » balayèrent l’Europe de leurs hordes déments (auxquelles se joignirent bientôt Béguards et Béguins). L’amour libre et le communisme égalitaire étaient le double fanion qu’ils brandissaient. Mais, plus secrètement, ils assumaient déjà l’épouvantable hiatus. D’une part, « Dieu est tout ce qui est, Dieu se trouve dans chaque pierre aussi sûrement que dans le pain eucharistique[14], toute chose créée est divine[15]« ; d’autre part, « Je » est dieu : « Il en est de moi comme du Christ, dans tous les domaines et sans exception. Tout comme Lui, je suis la vie et la sagesse éternelles[16]… » Effectivement, c’était à se faire Dieu, avec tous les pouvoirs de la divinité, que tendaient les Frères du Libre Esprit.

Etouffés jusqu’au 18ème siècle, les deux courants contradictoires éclatèrent de nouveau, avec la fureur qu’on sait, par l’entremise de ce grand « divisé », père des Confessions et du Contrat Social : Jean-Jacques Rousseau. Le 19ème siècle vit éclore, d’une part, le courant anarchique où le marquis de Sade, William Godwin, Max Stirner, les terroristes russes et les nazis n’aboutirent tous qu’à se perdre dans l’angoisse, la folie ou la mort volontaire; d’autre part, le courant matérialiste et socialiste, humanitaire et panthéiste, dont l’existentialisme est le fatal aboutissement.

Cependant, les philosophes-prophètes, de Schopenhauer et Kierkegaard à Pirandello et Gide, redisaient de cent façons les mêmes plaintes : l’image légère du monde que se font les esthètes et le drame poignant de la volonté, le « ça » impénétrable et la forme illusoire, l’impossibilité du choix : « Je suis tout, donc je ne suis rien, puisque je ne puis vouloir être quelque chose sans m’interdire ce que je ne choisirais pas. »

« Ce qui est simple est faux (y compris tout l’intelligible); ce qui ne l’est pas est inutilisable (y compris l’être même). » Ce mot de Valéry circonscrit le problème et personne n’oserait affirmer qu’on entrevoit l’ébauche d’une solution. Cependant, il se peut que seuls quelques principes anachroniques nous empêchent d’y atteindre.

L’un de ces principes pourrait être, justement, la notion de but, d’utilité. « Approcher de son but comme les rameurs, en lui tournant le dos » (car ne pas voir le but, c’est n’en pas tenir compte). Cela fut dit par le cardinal de Richelieu, en une époque où le « pressentiment » touchait encore les grands esprits.

Ou bien, ce qui nous aveugle, ne serait-ce pas au contraire la notion de vérité? Nietzsche le croyait, qui exigeait du moraliste qu’il sût admettre l’erreur et le détour comme les chemins les plus naturels de sa recherche. Le philosophe allemand allait jusqu’à prêcher le mensonge; non pas dans le sens jésuitique, ni même dans le sens scientifique où l’entendait Descartes quand il disait qu’au bout de l’erreur l’homme découvre une vérité, mais dans le sens moral – paradoxalement.

« Et si plus rien n’apparaissait comme divin, si ce n’est l’erreur, l’aveuglement, le mensonge – si Dieu lui-même se trouvait être notre mensonge, celui qui a le plus duré?… Car il se pose un nouveau problème : la valeur de la vérité. Définissons ainsi notre propre tâche : il faut essayer une bonne bois de mettre en question la valeur de la vérité[17]. »

Confirmant Richelieu, d’ailleurs, et non moins durement, le même Nietzsche savait mettre en question, en doute, la notion d’utilité : « Ici, l’on demande toujours de penser à un œil qui ne peut pas être imaginé, un œil dont, à tout prix, le regard ne doit pas avoir de direction, dont les fonctions actives et interprétatives seraient condamnées, absentes; on demande un œil absurde et insensé[18]… »

Cela ne nous satisfait pas? Cela ne doit pas nous satisfaire. Nous ressentons bien que la notion de « vérité » n’est que l’enfant infirme de l’ancienne Exactitude et la notion « d’utilité » le rejeton monstrueux d’une très ancienne tradition. Mais que mettre à la place de cette utilité, de cette vérité, du « bien » qui ne vaut guère mieux? La scandaleuse vertu qui sera pour le Verseau ce que fut la création pour le Taureau, pour le Bélier la conscience juste, pour les Poissons le don de soi; l’institution qui développera (et restreindra) le Couple chrétien, comme le Couple agrandit, tout en la restreignant, la Famille hébraïque; et la Famille, la Cité – nous ne pouvons les nommer : le rite qui les créera n’est pas encore créé, inutile et non véridique mais strict et vivant comme un jeu.

De ce rite nous ne savons rien, sinon qu’il soulèvera d’abord le rire et le mépris, qu’il sera condamné (et son prophète puni) avant qu’une certaine politique le tolère et, pour quelque raison nullement religieuse, mette la nouvelle machine en marche.

Car, à nouveau, l’avenir connaîtra l’artifice, la mystification, l’intrigue, et c’est très bien ainsi. Qu’importe, en fin de compte, que les premiers « Mardouk » aient été des symboles, les Patriarches une simplification de l’Histoire, Jésus et ses disciples une imposture probable? A Kish et à Warka, Mardouk s’est accompli dans des œuvres réelles; un jour, les Patriarches ont réellement vécu dans les Juges et les Rois; et ce qui bouleversa l’Orient et l’Occident, alentour de l’An Mille, n’était en rien une imposture. Huit siècles achèvent le temps du mûrissement.

[1] Paul COUDERC : Histoire de l’Astronomie, Que sais-je?

[2] PLUTARQUE : Numa.

[3] TACITE : Annales, XIII, 57.

[4] Œuvres complètes de Tacite, traduction de Ch. LOUANDRE, couronnée par l’Académie Française, avec le texte, une notice et un index, nouvelle édition entièrement revue et corrigée, Paris, 1891.

[5] Textes assyriens cités par R. Lebat.

[6] PLUTARQUE : Othon.

[7] Système de Philolaos (vers 410 av. J.-C.).

[8] Edité par Louis Delatte.

[9] Ce qui, souvent, ne signifie rien. Toutes les étoiles n’ont pas un éclat fixe. Mira Ceti, dans la Baleine, passe en 330 jours d’une magnitude 10 à une magnitude 2!

[10] En effet, « à l’échelle de l’univers entier, et en moyenne, la densité d’énergie de rayonnement est partout égale à la densité au repos d’énergie de la matière », de sorte que la loi de Newton demeure valable ici. (Principe d’équipartition d’énergie matière-rayonnement), Jean E. CHARON : La connaissance de l’univers.

[11] IIe Livre des Rois, XXI, 6-8.

[12] Selon une autre estimation, fondée sur la date légendaire de la mort du Christ : 33 et sur le rythme précessionnel de 2159 ans (platonicien), la date d’éveil du Nouveau Mythe devait être 1792.

[13] A ceux qui doutent que Nostradamus ait eu de l’humour, je dédie cette « aquatique triplicité » qui parvient à évoquer, en deux mots, le dogme de la Sainte Trinité, fondement du Christianisme, en même temps que le caractère marin de la religion des Poissons!

[14] Jean de Dürckeim.

[15] Errores sectae hominum intelligentiae.

[16] Albertus Magnus. (D’après Norman COHN).

[17] Selon Ruysbroeck.

[18] Frédéric NIETZSCHE : Généalogie de la morale.

[19] Frédéric NIETZSCHE : Généalogie de la morale.

II

LA DERNIERE OBJECTION

Mais précisément, diront les sceptiques, ces impostures nous importent. Les « concordances » peuvent ne prouver qu’une chose : que les trois religions (toutes les trois nées au Proche-Orient) ont obéi au même schéma, produit d’une même croyance astrologique. Les prêtres de Mésopotamie, de Palestine, de Rome n’auraient-ils pas, volontairement, artificiellement, créé cette évolution trop parfaite du Taureau au Bélier, du Bélier au Poisson, sur une durée de cinq ou six millénaires?

A l’appui de l’hypothèse, il faut reconnaître :

1° que les trois religions s’enchaînent sans solution de continuité. Le Livre de la Création passe, pour l’essentiel, dans le premier livre de la Genèse; la Bible devient le support des Evangiles;

2° que le Père fut le Logos-Yahvé de Plotin, lequel avait été le dieu El, que Jéroboam adora sous le nom de Beth-El, le « veau d’or », et les Phéniciens sous le nom de Hadad, l’Adad-Ea babylonien, lui-même issu d’Enkil, l’un des noms de Mardouk. Plus nettement, une tablette de Ras Shamra fait du dieu Yaw l’un des fils d’El et d’Elat;

3° que les trois religions poursuivirent un unique but, qui était de détourner les peuples du culte meurtrier et stupide de la Force. Cet enseignement fut progressif en même temps qu’ininterrompu. Le Taureau révéla aux hommes que la Force n’est pas tout : elle ne triomphe pas de la mort et, si la mort n’est pas vaincue, rien ne vaut. Le Bélier leur enseigna que la Force n’est pas utile; l’intelligence et la sérénité viennent toujours à bout d’Esaü et de Goliath : l’une et l’autre s’obtiennent par l’Exactitude. Enfin, le Sacrifié démontra par l’exemple que la Force est nuisible et que l’acceptation même de la défaite est en soi une victoire, le passage douloureux du Vieil Homme au Nouveau.

Un peuple qui fut témoin de cette triple évolution, les Grecs, en avaient fait une aventure unique : celle héros, prophète et victime Prométhée. Fruit de la poussière et sorti de terre (mythe taurique), il avait dérobé le feu (mythe bélique) avant d’être livré aux deux aigles gémiques en punition de sa quête. Cette légende ne concerne que de loin notre propos, puisque l’éternel supplice qui l’achève témoigne d’une simple nostalgie d’une divinité morte, que le Taureau, puis le Bélier ont tuée. Mais elle nous donne le mot : prométhéen, qui convient parfaitement à l’hypothèse sceptique.

Dans l’hypothèse d’une « aventure prométhéenne », donc, à partir d’évènements simplement hasardeux : le déluge, les invasions de l’Hyksos et de l’Hittite, les invasions barbares, qui dépeuplèrent les villes, désespérèrent les peuples et détruisirent d’un coup les cultures antérieures, des hommes, sages ou rusés, auraient volontairement et malignement créé et recréé le « mythe de l’éternel retour », pour rendre l’espoir aux uns, le courage aux autres, la soumission à tous. Ainsi se justifieraient la légende, l’imposture, la persécution même… Je ne cacherai pas qu’une si vaste et si durable conjuration des Maîtres me semble difficilement croyable, bien plus étrange que l’hypothèse cosmique.

Puis, quels génies n’aurait-il pas fallu, voulant discipliner la brute, pour lui donner ce dérivatif : la création abstraite du Nombre; plus abstrait encore, le goût de la Justice et, enfin, inhumain dans son abnégation, de vivre et de mourir pour l’Autre! Si des hommes sont capables de pareilles inventions par seul sens politique, pourquoi n’inventent-ils rien de comparable en d’autres siècles où l’exigence s’en fait très violemment sentir?

Mais, au contraire, nous voyons les Etats, les Rois, les Prêtres, combattre la doctrine de l’éternel retour, la nier officiellement, détruire les ouvrages qui la démontrent, persécuter ceux qui l’avouent. Et, quand la liberté de ces Maîtres peut s’exercer, précisément, c’est pour interdire le Retour, au prix de n’importe quel massacre. En six mille ans, nous avons dû noter ce succès des prêtres : la suppression du peuple juif qui interdit la reconstruction de Jérusalem. (Pauvre victoire en regard de l’énormité du crime! La restauration de Babylone et de Mardouk sous Nabuchodonosor avait duré soixante-dix ans : le relèvement des juifs dans le monde, à partir du 18ème siècle, a été d’une tout autre ampleur!)

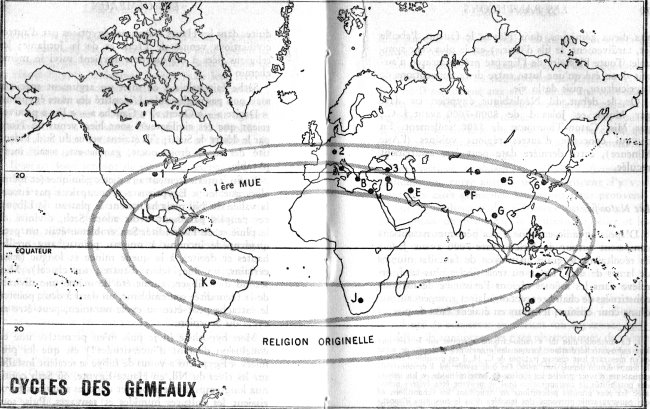

Enfin, pour que cette hypothèse fût défendable, il faudrait que l’aventure prométhéenne n’eût pas débordé les cadres de la Méditerranée et des millénaires en question. Il faudrait que toutes les autres religions n’eussent pas obéi au rythme que nous avons fait apparaître. Sans doute ne pouvons-nous encore en décider : d’autres recherches, plus difficiles, nous attendent. Mais, déjà, nous savons que le mythe astrologique de l’éternel retour n’a pas été la marque particulière des trois religions en cause.

L’arbre de vie

Le pape scientifique (et paranoïaque selon certains) Pie XII eut en octobre 1950 une vision que le cardinal Tedeschini annonça seulement une année plus tard. Sous la main de la Vierge, le pape avait vu le soleil vivre, s’animer, se transformer en un dessin de vie, « en un ballet de mouvements célestes, en un émetteur de messages muets », que le Souverain Pontife pouvait cependant comprendre.

Or, ce soleil vivant aux « branches » mouvantes n’est pas une expression nouvelle dans la littérature mystique de la chrétienté. Il rejoint le symbole que Saint Jean place au cœur de la Jérusalem nouvelle : « Des arbres de vie, qui donnent douze fois leurs fruits, une fois par mois, et dont les feuillages guérissent les nations. »[1]

A la vérité, nous ne savons pas si l’Arbre de Vie biblique était l’image du Cosmos; en tout cas, dès la Genèse, s’opposaient le mythe de l’Arbre de Vie et le mythe de l’Arbre de la Connaissance. « Puisqu’ils ont mangé du fruit de la connaissance, dit Dieu, qu’au moins ils ne goûtent pas au fruit de l’Arbre de Vie, de peur qu’ils ne deviennent immortels… »

« Si l’homme brise l’Arbre avec l’arme de la connaissance et s’il en jouit en esprit, il n’y participera jamais plus », dit un commentaire de la Bhagavad Gita. A. Coomaraswamy, qui cite ce texte, précise que « couper l’Arbre revient à isoler du Cosmos, à se couper des racines célestes. »[2] Connaître, c’est donc tuer.

Il est significatif, en effet : 1° que les « Royaumes » correspondent toujours à des périodes d’acceptation naïve et spontanée des Forces; 2° que cette naïveté et cette spontanéité disparaissent au moment même où notre planète quitte le « champ » (2800 avant J.-C., 700 avant J.-C., 15ème siècle de notre ère) et où se présentent les explicateurs théoriciens, philosophes, exégètes, etc.

Aussi les sages et les saints se sont-ils gardés de dévoiler les secrets de « l’arbre vivant ». C’est toujours à mi-voix qu’il en est fait mention, et dans des formes telles que, seul, l’initié peut comprendre. Dès les temps héroïques de la religion du Taureau, « l’arbre magique d’Ea croissait dans le plus mystérieux sanctuaire d’Eridou »[3], il s’agissait du « kish-kanû ».

Cependant, le mythe de l’arbre se retrouve aux deux extrémités du monde : dans le folklore islandais et dans la plus ancienne tradition indienne. « C’est vers le bas que se dirigent ses branches, c’est du haut, où se trouve sa racine, que ses rayons descendent sur nous », dit le Rig-Véda.[4] Plus tard, les Upanishads préciseront : « Ses branches sont l’éther, l’air, le feu, l’eau, la terre »[5]; et, deux millénaires plus tard, le Zohar : « L’arbre de vie s’étend du haut vers le bas et le soleil l’éclaire entièrement ». Les musulmans le nomment l’Arbre du Bonheur : « Ses racines plongent dans le dernier ciel et ses rameaux s’étendent au-dessus de la terre ». Dante, enfin, dévoile en partie le secret quand il compare les planètes et les astres à la couronne d’un arbre dont les racines sont tournées vers le haut : l’arbre qui vit de sa cime »[6].

Chez les Lapons, pendant le sacrifice bovin au dieu de la végétation (syncrétisme taurique et gémique), un arbre est posé tout contre l’autel, la cime vers le sol. W. Schmidt, qui rapporte un fait analogue, constaté chez les Wiradyuri, en Australie, affirme que l’Arbre représente l’arbre des constellations.[7] Cela n’est plus douteux, mais clairement exprimé dans de très vieilles légendes, telles que la Vôluspa nordique, où l’arbre se nomme Yggdrasil (par exception normalement planté). Dans ses branches se cachent un aigle (symbole gémique), un cerf (symbole ouranien), une chèvre (symbole capricorne), un écureuil enfin; à ses racines, la vipère Nidhögg essaie de le ronger. Lorsque viendra la fin de la terre, l’Arbre tremblera sur ses racines mais ne sera pas arraché.

Ecrite, sous la forme que nous lui connaissons, au 9ème ou 10ème siècle de notre ère, la Vôluspa illustre, en fait, certains des mythes solaires les plus anciens des Celtes, très antérieurs à notre Bible et même au Livre de la Création. Se pourrait-il qu’il y ait eu, jusqu’à Sumer, une période où les systèmes cosmologiques se fussent imposés aux hommes malgré eux, par la répétition des cycles, et une période (depuis Sumer) où, les cycles connus et dénommés, les hommes eussent commencé d’attendre et de provoquer la pousse des « branches » nouvelles?

Déjà, nous avons vu dans ce premier livre comment les prophètes chrétiens et les cabbalistes s’attachèrent à prévoir et préparer le passage d’un « signe » à l’autre et y échouèrent en partie; comment, entre le 3ème siècle avant J.-C. et le second siècle de notre ère, les Egyptiens, les Grecs, les Juifs et les Romains avaient voulu forcer le sort en des tentatives inquiétantes, et partiellement réussi. Reste à savoir si d’autres peuples, en d’autres temps et d’autres lieux, n’auraient pas plus clairement, plus nettement triomphé. Reste à savoir comment ces religions et ces mythes que nous avons seulement entraperçus : les Gémeaux, le Serpent, le Lion, la Vierge, les dieux de l’Ouragan… ont pu survivre, contre les cycles, ceux-ci jusqu’aux 3ème millénaire avant J.-C., celle-là presque jusqu’au Christ et d’autres, peut-être, jusqu’à nous. Reste à savoir enfin si l’homme est libre ou non; et si sa liberté irait jusqu’à plier à son caprice les Puissances (énergie ou dieux) de l’univers qui le contient.

Jean-Charles Pichon 1963

[2] A. COOMARASWAMY: The inverted tree, dans « The Quartely journal of the mythic society », Bangalore, 1938.

[3] Edouard DHORME : Les Religions de Babylone et d’Assyrie, Presses Universitaires.

[4] Rig Véda, I, 24, 7.

[5] Maitri Up., VI, 7.

[6] DANTE, Paradiso, XVIII, 28.

[7] W. SCHMIDT : Ursprung, III.