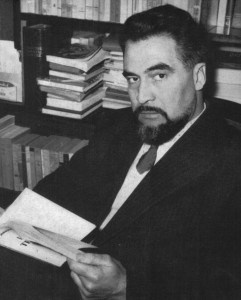

En 1963, Jean-Charles Pichon publiait, chez Robert Laffont, un ouvrage en deux volumes (Le Royaume et les Prophètes, Les jours et les nuits du Cosmos), sous le titre général : Les cycles du retour éternel. Jamais rééditée, cette œuvre nous fait découvrir l’impressionnant travail de recherche, d’analyse et de synthèse effectué par Jean-Charles. C’est pourquoi je mets en ligne ci-dessous son Introduction générale.

Pierre-Jean Debenat

DEFENSE DE L’ETERNEL RETOUR

1

Pour beaucoup de personnes, le mythe de « l’éternel retour » est une invention poétique, qu’elles connaissent uniquement par quelques versets bibliques ou par le film de Cocteau; au mieux, par des fragments ou aphorismes de Nietzsche. Je me rappelle : vers 1949, conduit à une réunion de théosophes, j’entendis pour la première fois présenter gravement cette théorie comme une clef de l’histoire; je m’empressai de quitter la salle, où l’on ne me revit jamais.

Des années plus tard, préparant une vie de Michel de Nostredame [1] et m’interrogeant sur les sources de son instinct prophétique, je devais reconnaître pour l’une d’elles la croyance (tenue secrète) en un retour cyclique des évènements de l’histoire. Mais je notai le détail, anecdotiquement, comme une faiblesse presque inexplicable chez un esprit dont j’admirais d’autre part la parfaite lucidité. Puis, je l’oubliai de nouveau.

C’est seulement en juin 1959 que, commençant d’écrire Saint Néron, je fus amené à étudier sous un angle nouveau pour moi les origines du christianisme. Des textes de Tacite, La vie d’Apollonius de Tyane, des articles de Donald Atkinson relatifs à la découverte de la formule « Rotas », etc. imposèrent à mon attention, une fois encore, l’irritant problème. Cette fois, je ne pus m’en arracher, curieux de tous les ouvrages qui en traitent : à ma surprise, une multitude.

Mais, très vite, plus que le nombre et l’importance de ces études, me frappèrent la richesse du mythe et sa pérennité. Non seulement des textes grecs et latins, mais des écrits arabes, indiens, juifs et chrétiens ont transmis jusqu’à nous le « secret » épars dans les grands livres sacrés de l’humanité. Certains de ces livres mêmes nous furent conservés : Védas indiens, Avesta perse, bibles hébraïque et babylonienne… Quant aux religions dont les Livres sont perdus ou indéchiffrables, il arrive que d’autres vestiges : traditions, légendes, ruines, nous en suggèrent les clefs, et ce sont encore les clefs de l’éternel retour.

Des Sumériens jusqu’à nous, en effet, le mythe n’a cessé d’être redécouvert que pour être à nouveau combattu. Vers 1600 av. J.-C., les Védas l’avaient codifié; vers -900, les prêtres d’Héliopolis en faisaient la base de leur système. En -700 les prophètes juifs, vers -500 les Chinois, vers -200 les Séleucides, au temps du Christ les Romains, au VIIIe siècle les Mayas du Yucatan, au XIIe siècle les chrétiens (sous l’influence des Arabes) tentèrent de réformer à partir du mythe une certaine conception de l’histoire.

Aucune autre croyance – cela vaut d’être souligné d’abord – ne se retrouve ainsi, sur quarante siècles, au cœur des plus grandes et des plus diverses civilisations. Survie d’autant plus surprenante que les persécutions de toutes sortes ne lui ont pas été épargnées. Si la science officielle la combat aujourd’hui, nos facultés et nos sorbonnes ne font en cela que suivre l’exemple de l’Inquisition au XVIe siècle, Philippe le Bel au XIIIe, l’empereur Claude au Ier, T’sin Che Houang-Ti 200 ans av. J.-C., les rois de Juda il y a trois mille ans.

Il est probable que ce rapprochement ne sera pas du goût de certains critiques. Ils m’opposeront que l’empereur romain, le roi hébreu ou les souverains chinois, en condamnant le mythe de l’éternel retour, avaient de tout autres buts que la science contemporaine. A les entendre, Claude et Jéhu, Torquemada et Che Houang-Ti furent des sortes de tyrans qui interdisaient par la force ce que la Raison conseille simplement de proscrire.

Néanmoins, nous voyons que ces interdictions politiques ou religieuses obéissaient au même souci profond que l’attitude rationaliste, à savoir le refus d’une « détermination » quelconque. Certains sujets excitent l’esprit aussi longtemps qu’ils ne l’accablent pas; s’ils ne divertissent plus, ils doivent épouvanter. Le mythe de l’éternel retour est de ceux-là.

On peut tenir pour règle qu’une civilisation quelle qu’elle soit, parvenue à son apogée, s’élève toujours avec violence contre les théories et les croyances qui présupposent sa propre fin. Comment s’en étonner, quand les individus ne montrent pas plus de courage?

Car il s’agit de savoir, en somme, si l’homme fait l’Histoire ou si l’Histoire le fait; si, écrivant ce mot, je pouvais ne pas l’écrire ou si, des milliards de fois, il ne fut pas écrit – par d’autres auteurs, en d’autres temps – non point tout à fait le même sans doute, mais à chaque fois dépendant d’un rythme auquel ni eux ni moi n’aurions pu échapper.

« Un voyageur éternel qui traverserait ce lieu éprouverait au bout des siècles que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre (qui, répété, serait un ordre : l’Ordre) ». Ce monde que Jorge Luis Borgès décrit dans sa nouvelle célèbre La bibliothèque de Babel, il s’agit de savoir s’il n’est pas notre propre univers; ou plus exactement, et plus tragiquement, si notre monde peut être autre que celui-là.

Aussi, bien que ce ne soit pas un problème neuf, peu d’hommes, à l’exception de certains prêtres orientaux, amérindiens ou égyptiens, ont pu ou ont osé le traiter à fond, jusqu’en ses dernières conséquences. Disposés à l’entendre, sinon à le résoudre, les plus mystiques méprisent les informations, innombrables et précises, qui le conditionnent dans le temps; par suite, ils n’osent aventurer des hypothèses que le premier cuistre venu, moyennement informé, croira détruire d’un mot; ou, parfois, ils les aventurent, si peu fondées qu’elles desservent la cause qu’ils prétendaient servir. Quant aux esprits scientifiques, ou simplement raisonnables, leurs recherches personnelles les emprisonnent vite dans un cadre étroit, défini : non seulement une discipline, l’histoire, l’ethnologie ou l’archéologie, mais plus courtement l’étude et la connaissance d’une période particulière de l’histoire ou des mythes et rites de quelque tribu. Sortis de ce champ clairement délimité, ils ne sont plus assurés de rien.

Aux premiers esprits manquent la patience et le soin de longues recherches; aux seconds, l’audace ou le besoin de la synthèse. Ou bien, à tous, n’est-ce pas un certain courage qui fait défaut? Car, très souvent, j’ai vu le même visage fermé, le même regard buté, au technicien auquel je demandais l’effort de sortir de son trou et à l’illuminé que je voulais amener à se poser sur le sol. Celui-là ne sait vivre que dans une taupinière – et celui-ci dans le ciel, au-dessus des nuages; mais c’est également refuser le Réel, que s’en cacher le détail ou la totalité.

2

Le premier argument que le profane oppose d’ordinaire au mythe est son apparente naïveté. En effet, tout système de retour éternel s’arroge a priori le droit de circonscrire à quelque rythme les évènements marquants de l’histoire. La connaissance accrue que nous avons de ceux-ci ne rend-elle pas risible toute prétention de cet ordre?

Il faut l’admettre : les grands systèmes (dans ce que nous pouvons en savoir) semblent souvent se contredire, ou avoir été contredits très vite par une plus précise, ou plus vaste, connaissance des religions et des cultures. Pour nos contemporains, certains sont devenus presque inintelligibles; ou bien, comme le système trinitaire de Joachim de Flore, ont été démentis dans le siècle même où ils naquirent; d’autres, comme le système mazdéiste, l’ont été dans un délai de quelques siècles.

Mais on voit bien que ces faiblesses et ces erreurs provenaient moins de la théorie même que de l’impuissance où semble être le créateur de système de s’arracher à ses croyances religieuses. Pour Joachim de Flore, par exemple, la foi chrétienne étant hors de question, la théorie astrologique devait se soumettre au dogme de la Trinité : à l’avènement du Père, Yahvé, succédait l’ère du Fils, Jésus, auquel devrait succéder l’ère du Saint-Esprit…

De même, considérant leur religion (l’indo-européenne) comme l’enveloppe spirituelle de l’histoire de l’humanité, les zoroastriens se devaient de limiter l’histoire à la durée même de leur religion. Nous retrouverons une semblable confusion au cœur du grand rêve des prêtres égyptiens, au centre de l’Apocalypse, à tous les détours du Zohar.

Il est assuré que l’avènement de l’Esprit n’a pas succédé à la mort du Fils (dans les formes, du moins, que Joachim de Flore lui donnait); ou que le monde n’a pas disparu en même temps que le mazdéisme (mais le « monde » des Sassanides, où le système s’était accrédité, a bien fini en même temps que lui). Dans une égale mesure, l’évènement prédit s’accomplit et ne s’accomplit pas, ou, plus exactement, il s’accomplit dans le cadre que la prédiction lui donne – et nulle part ailleurs : la croyance ne concerne que le croyant.

Naïveté, donc. Et l’on conçoit que cette naïveté ait pu détourner de l’éternel retour et de tout système astrologique l’esprit qui se veut « raisonnable ». Elle ne préjuge pas, pourtant, d’un système fondé non plus sur l’étude d’une seule religion mais sur l’ensemble de l’évolution humaine.

Exactement, le problème n’est pas de choisir entre un système et point de système du tout, car l’esprit ne peut se passer de comprendre, et il comprend seulement cela qu’on lui présente sous une forme intelligible, organisée. Mais il est vrai aussi qu’une trop précise formulation des choses nous irrite et nous déçoit, comme si les cadres et systèmes nous dérobaient précisément la qualité la plus sensible du réel : sa permanente fluidité.

En somme, depuis que l’homme cherche à se faire une claire idée (spatiale et temporelle) du monde où il se trouve, il est arrêté par deux impuissances et renvoyé de l’une à l’autre : l’impuissance de concevoir l’infini et celle d’admettre le fini. Or, l’éternel retour, sous sa forme traditionnelle : le cercle, supprime la tragique alternative. Le cercle est l’univers le plus « fini » qui soit; cependant, pour qui le parcourt, il peut se présenter comme un infini : si le point de départ n’est pas jalonné, le voyageur y reviendra mille milliards de fois sans cesser de poursuivre sa route.

On ne peut rejeter cette notion du cercle (ou celle de la spirale, plus subtile puisqu’il s’agit alors de « cercles ouverts ») sans tomber aussitôt dans une naïveté pire. C’est ainsi que le rationalisme est mal venu de condamner l’éternel retour sur la primarité des systèmes qui l’expriment. Car nul n’est plus primaire que lui et nul système, si théorique ou simplifié qu’il soit, n’atteint l’extrême naïveté de la notion d’un progrès indéfini telle qu’on l’enseigne dans les écoles. Non seulement l’histoire la dément, mais la raison la condamne : de toutes les figures géométriques concevables, la ligne droite est la plus fausse.

En effet, le « progressisme » rationaliste se présente lui-même comme un système, et des moins défendables. Pour l’étayer, il a fallu réduire l’histoire de l’humanité à une progression continue, de l’homme des cavernes à l’homme chasseur, de l’homme chasseur à l’agriculteur, de l’agriculteur à l’ouvrier métallurgiste; ou bien, sur un autre plan, de l’âge de la pierre à l’âge du bronze, de l’âge du bronze à l’âge du fer, etc.

Lorsqu’il s’est trouvé un savant (Boucher de Perthes) pour suggérer que les quelques milliers d’années connues ne représentaient peut-être pas toute l’histoire de l’homme, nos rationalistes se sont attaqués d’abord à ces dangereuses théories avec autant de vigueur qu’aux astrologues, alchimistes et autres « fous ». Et quand, il y a trente ans, la découverte des céramiques de Suse I révéla l’existence d’une civilisation très évoluée en Perse dès 5000 av. J.-C., la première réaction scientifique a été l’incrédulité.

Encore cette incrédulité se maintient-elle dans certaines écoles en ce qui concerne les découvertes de Ts’i-kia-p’ing au Kan-sou et de Yang-chao au Hunan, que certains refusent de dater antérieurement à 2500 av. J.-C. Car si de telles civilisations ont pu exister en Iran et en Chine au Ve millénaire avant le Christ, alors, trois mille ans plus tard, l’Iran et la Chine semblaient se maintenir au stade des communautés agricoles, c’est toute la conception moderne du progrès qu’il faut reconsidérer.

Imaginons cependant, pour un instant, que cette conception soit un leurre. Les découvertes de Suse i et de Ts’i-kia-p’ing sont aujourd’hui bien dépassées; puis, une science nouvelle, l’ethnologie, nous a fait prendre une plus juste conscience de l’évolution des races.

Alors que les plus récentes fouilles de Jéricho mettaient à jour une ville fortifiée vieille de 9000 ans, nous apprenions qu’en Australie et en Polynésie des hommes vivaient encore en 1960 à l’âge de la pierre. Nous n’ignorons plus qu’à toutes les époques de l’histoire l’étonnant hiatus a pu exister. Douze siècles avant le Christ, les Gaulois découvraient à peine le bronze quand, depuis un millénaire, Achéens et Hittites utilisaient le fer et quand d’archaïques cultures d’Extrême-Orient avaient déjà dominé sur toute l’Asie et s’étaient abîmées en laissant des vestiges d’un art du plus parfait achèvement.

Les Egyptiens n’étaient encore que des sauvages et Sumer n’existait pas quand les premières villes de Jéricho et de Suse dressaient leurs tours orgueilleuses au-dessus d’une plaine verdoyante. Mais Suse n’existait plus et Jéricho était redevenu un village quand les grandes cités d’Anatolie faisaient trembler l’univers.

Nous n’en sommes plus à fixer au néolithique une durée uniforme pour tous les peuples de la planète. Si l’archéologie ne permet pas d’affirmer l’anéantissement et le renouveau de civilisations antérieures au VIIe millénaire av. J.-C., elle en suggère l’hypothèse (je pense aux statues de l’Ile de Pâques, au « calendrier » de Tiahuanaco, aux rochers à facettes de Marcahuasi) et rendent moins risible que naguère l’indestructible croyance aux cycles d’un éternel retour.

Illustration Pierre-Jean Debenat

3

« Le principe de la conservation de l’énergie exige le retour éternel ».[2] Cette géniale intuition de Nietzsche appelait un commentaire que le philosophe n’eut pas le temps ou les moyens d’entreprendre.

Il l’avait cependant ébauché dans un autre aphorisme :

« Supposé que l’univers disposât d’une quantité fixe de force, il serait évident que tout déplacement de force en un point quelconque conditionnerait le système entier. A côté de la causalité du successif, il y aurait une sujétion due à la proximité et à la simultanéité ».[3]

La première partie de cette affirmation est assez démonstrative; la seconde est plus confuse. Il vaut d’y réfléchir.

Dans un univers commandé par une énergie limitée, dit Nietzsche, aucune partie ne peut être indépendante des autres parties; aucune réaction énergétique (et la vie en est une) ne peut se présenter comme imprévue, « libre », sous peine de mettre en danger l’ensemble. Il s’ensuit que l’inter réaction entre les parties devient un conditionnement et obéit à un déterminisme aussi rigoureux que le conditionnement « cause-effet » et le déterminisme qui en découle. Il ne suffit plus de dire : « Quand j’avance le pied, je marche », il faut dire : « Quand j’avance le pied, je marche, si d’autres évènements simultanés ne viennent pas me l’interdire (par exemple, le pot de fleurs qui me tomberait sur la tête) ».

La grande tentation, alors, est de comprendre le « système » et de l’enfermer dans une « grille de lois », où le nouveau déterminisme, dit « de simultanéité », apparaîtrait clairement.

Ainsi, la célèbre formule d’Einstein : E = MC² établit un rapport immuable entre l’énergie déplacée par tout corps en mouvement d’une part, et d’autre part par la masse et la vitesse de ce corps. Sur un autre plan, la chimie nucléaire est parvenue à classer les atomes par ordre de numéro atomique croissant dans un tableau périodique, où les éléments dont les propriétés chimiques sont analogues se retrouvent sur une même « ligne hypothétique ». Dans ce tableau, les structures électroniques des atomes, liées au nombre et à l’emplacement des électrons qui les constituent, obéissent à la formule 2 n², selon le schéma :

2 électrons sur la couche K (1ère orbite)

8 électrons sur la couche L

18 électrons sur la couche M

32 électrons sur la couche N, etc.

C’est là tout le dessein de la science théorique : lier entre eux les éléments constitutifs de l’univers, de manière qu’y apparaisse un rapport déterminant. Mais, en conséquence, il arrive parfois que la science théorique frôle dangereusement le vieux mythe de l’éternel retour.

Etudiant les « modèles d’univers » proposés depuis l’avènement de la relativité, notamment ceux de Friedman et de Georges Lemaître (1920, 1927) complétés par la théorie d’Eddington (1930), le physicien Jean-E. Charon est conduit à conclure[4] :

« Ainsi retrouverait-on, au cours d’une durée s’étendant à l’infini à la fois dans le passé et dans le futur, une succession de « cycles » au cours desquels l’univers reprendrait des états analogues, sinon identiques. C’est, en définitive, la vieille idée platonicienne, à cela près que la période du cycle proposé par Platon était de 12 954 ans (évaluation précise de Cicéron!) alors que le cycle de nos cosmologues modernes est de quelques dizaines de milliard d’années… »

Ce que le physicien chimiste accomplit au niveau de l’atome, ce que l’astrophysicien espère faire apparaître au niveau des galaxies, serait-il interdit de le réaliser au niveau de l’histoire humaine? Pendant des millénaires, des prêtres, des philosophes, des initiés ne l’ont pas cru; et il se peut que certains d’entre eux aient approché un résultat.

Illustration Pierre-Jean Debenat

4

Le mépris nous cache ce « résultat », celui que nous inspirent les méthodes employées par les grands précurseurs. Les prétentions de l’astrologie nous gênent plus encore que le mythe même d’un éternel retour.

Des « cycles »? D’accord. Mais comment se meuvent-ils? Qui les meut? Pour le Chaldéen, l’Indien, l’Egyptien, le platonicien, le cabaliste, le problème était résolu par l’existence d’un contenant : le cosmos. La terre était au centre de l’univers : elle recevait tout naturellement ses « directives » de l’univers qui la contenait[5]. Mais que notre planète, ses climats, l’évolution de sa faune et de sa flore, le rythme des cultures humaines puissent être dépendants des mouvements des astres, cette idée en trois siècles allait devenir pour tous, les plus mystiques, les plus matérialistes, le chiffon rouge brandi sous le nez du taureau.

Bizarre obstination! Dès 1741, le physicien suédois Calsius signalait une coïncidence frappante entre une aurore boréale et une déviation anormale de l’aiguille aimantée. En 1841, 1872, 1882, 1898, des astronomes de différents pays établissaient d’autres coïncidences entre des éruptions chromosphériques et le dérèglement soit des boussoles, soit même des transmissions télégraphiques. Enfin, le 31 octobre 1903, l’apparition d’une grosse tache solaire correspondit à un arrêt complet des communications par câble en France, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Il fallut se rendre à l’évidence, car, depuis 1940, ces incidents, dûment enregistrés, se comptent par milliers. Les plus spectaculaires ont concerné, en mars 1940, le réseau électrique de transport de force en Amérique du Nord; en février 1946, plusieurs villes de France, privées de courant à la suite d’une éruption solaire; en février 1956, le sous-marin britannique Acheron, porté disparu parce que l’Amirauté ne recevait plus ses messages; en septembre 1957, le croiseur soviétique Jdanov, qui accusa les puissances occidentales d’avoir paralysé ses émissions de radio. Cette même année 1957 (où l’on relève 3 856 éruptions solaires) 13 gros orages magnétiques, 74 évanouissements d’ondes courtes et 122 renforcements d’ondes longues ont été constatés. Mais un seul phénomène électromagnétique l’avait été en 1954, année faible en éruptions (17).

En bref, il est admis aujourd’hui que le soleil exerce une action directe non seulement sur la radio et tous les phénomènes électromagnétiques terrestres, mais encore sur des phénomènes climatiques et biologiques, qui nous concernent tout particulièrement. Il est reconnu que ces années terribles que furent pour Lisbonne 1755, pour Quito 1797, pour Messine 1908 et pour le Japon 1923, étaient également, curieusement, des années de fortes éruptions solaires.

Puis, le professeur américain Donald B. Lawrence constata une concordance entre les taches solaires et le grossissement des glaciers. Des spécialistes admirent que le niveau des lacs équatoriaux suivait les hauts et les bas du cycle solaire. L’Abbé Moreux avait attesté, dès le début de ce siècle, un certain parallélisme entre l’activité solaire et la production en blé et en vin. Depuis, le docteur Maurice Faure a établi d’autres relations entre les éruptions et les vagues de suicides, de catastrophes diverses, de recrudescence de maladies chroniques. En 1938, le professeur soviétique Tchijevsky confirmait ces observations en accusant le soleil des grandes épidémies microbiennes. En bon rationaliste, il expliquait le fait par l’hypothèse qu’à certaines époques l’astre irradie des ondes courtes en plus grandes quantités et que celles-ci favorisent le développement des microbes. En 1958 et 1960, l’Académie de médecine de Paris, puis l’Académie des sciences de Leningrad confirmèrent que la courbe de fréquence de l’infarctus et celle des maladies de cœur correspondaient à la courbe de l’activité solaire et aux pointes de l’activité géomagnétique.

Sans doute, certains savants et vulgarisateurs qui reconnaissent ces faits (entre autres M. Pierre Rousseau, auquel j’emprunte cette nomenclature alarmante[6]) affirment qu’ils démontrent seulement l’action du soleil sur notre planète et se refusent à tenir compte de toute autre action cosmique. Notre soleil, disent-ils, est le centre de notre univers, toute vie n’existe que par lui; il est naturel qu’il nous influence. Mais les étoiles!

Il est vrai qu’elles sont bien lointaines! Aldébaran, dans le Taureau, à 63 années-lumière; l’Epi de la Vierge à 191 années-lumière; Antarès, dans le Scorpion, à 232 années-lumière… Le soleil se trouve seulement à 150 millions de kilomètres de notre planète et sa masse est 333 432 fois celle de la terre. S’il s’agit d’une constellation, même proche, nous devrions multiplier la distance terre-soleil par le million : l’étoile Fomalhaut, sous le Verseau, par exemple, se trouve à 23,2 années-lumière, c’est-à-dire à plus de 200 000 milliards de kilomètres. Dans ces conditions, quelle peut être son action sur notre planète? Mais, également, la production énergétique d’une constellation, comment la calculer? A peine si nous connaissons toutes les étoiles qui composent certaines d’entre elles : ici, plusieurs centaines, là, plusieurs dizaines de milliers. Leurs dimensions sont considérables. Un « soleil » comme Aldébaran est 36 fois plus gros que le nôtre, Antarès 280 fois plus.

Imaginons une constellation « moyenne » : 2 000 étoiles, de 60 à 100 fois plus grosses que le soleil; c’est par 160 000 qu’il faudrait multiplier la production énergétique solaire pour avoir une idée de la sienne. A une distance de 23 années-lumière, son influence sur la terre resterait neuf fois moindre que l’influence solaire; cela est loin d’être négligeable!

Illustration Pierre-Jean Debenat

5

On se gausse volontiers des antiques astrologues qui basaient leur système sur un « monceau d’erreurs ». Sans doute. Dans l’état actuel de nos connaissances, il semble que, longtemps, la ronde des constellations ait été vue sous l’aspect d’un simple cadran à deux dimensions, cadran d’une pendule où les signes eussent tenu la place des heures, de I à XII. Au milieu : la terre, immobile centre de l’univers; puis, entre la terre et le zodiaque : la lune, les planètes, le soleil entraînés dans un mouvement annuel et régulier.

J’écris : « il semble », car il se peut que ce schéma ait eu pour but de simplifier à l’extrême des notions déjà trop complexes, en faisant apparaître clairement le passage régulier du soleil et des planètes d’un signe à l’autre (et chez les Egyptiens, même, d’un décan à l’autre, leurs prêtres divisant le zodiaque non pas en douze mais en trente-six parties, de 10° chacune).

En effet, les calculs des astrologues n’étaient point si erronés, puisque notre calendrier de 365 jours date de l’ancienne Egypte, compte tenu des remaniements successifs qui en précisèrent l’exactitude : il a cinq ou six mille ans d’âge. D’autre part, nous verrons que, partout dans le monde (Egypte, Inde, Chine, ancien Pérou), le calendrier lunaire, qui a précédé le calendrier solaire, exigeait de nos plus lointains ancêtres une appréciation déjà relativement exacte des mouvements de certaines étoiles dans le ciel visible et invisible.

Encore une fois, notre mépris nous trompe et l’on doit en croire Léopold de Saussure quand il affirme : « On a là un exemple mémorable des erreurs d’appréciation auxquelles entraîne la défiance inspirée par le sens critique, dans un domaine spécial qui ne lui est pas familier ». Le grand révélateur de l’astronomie chinoise écrit à ce sujet : « Depuis que le système des apparences a été détruit par Copernic et Newton, l’astronomie a été de plus en plus considérée comme une science de hautes mathématiques réservée aux spécialistes; on est porté à méconnaître le rôle primordial qu’elle a joué à l’aube des grandes civilisations, où de puissants mobiles, d’ordre philosophique, religieux et calendérique, la plaçaient au premier rang des connaissances utiles. »[7]

Cependant? le schéma zodiacal devait être aussi l’effet d’une certaine ignorance – qui allait (chez les Hébreux, par exemple) jusqu’à se représenter le monde comme une sphère occupée à demi par le ciel, à demi par notre planète elle-même et par « l’abîme » qu’elle eût contenu, de sorte que la surface terrestre constituait en somme le grand cercle de l’univers. Mais, alors même, tout se passe comme si cette ignorance n’empêchait pas nos ancêtres d’accéder à une connaissance « théoriquement juste » de l’espace.[8]

Sur le plan astrologique, ainsi, le système zodiacal tenait compte du fait que les constellations n’étaient pas fixes. On croyait qu’elles se déplaçaient sur l’écliptique (dans le sens inverse du mouvement annuel) de 30 degrés tous les vingt-deux siècles environ, si bien que, tous les 2 200 ans, chaque constellation prenait, dans un Signe donné, la place de la constellation « suivante ».

Un point hypothétique Y [9] fixé sur le zodiaque à la fin du mois de mars, époque où l’observation stellaire était la plus aisée, se déplaçait ainsi, année après année, de quelques 50 » par an, tout autour du zodiaque. Ce point, qu’on nomme « vernal » parce qu’il indique l’équinoxe du printemps, se trouvait pour Sumer et pour Memphis, 3 000 ans avant J.-C., dans la constellation du Taureau. En 128 avant J.-C., Hipparque, le célèbre astronome grec, le découvrait déjà dans les Poissons, à 174° de l’Epi de la Vierge. En 1862, Maskelyne le situait à 201°4 de l’Epi; en 1990 ans, 27°4 avaient été franchis, soit 49 » par an.

Dans l’intervalle, comme on sait, notre connaissance du cosmos s’était totalement transformée. Pour un Kepler, la terre n’était plus le centre du système solaire; elle tournait autour du soleil et le schéma des astrologues babyloniens paraissait à reconsidérer. D’une certaine manière, pourtant, l’ancienne symbolique demeurait valable, car, si la terre tourne autour du soleil en une année, il s’ensuit que, dans une année, elle fait également le tour du zodiaque, passant de mois en mois dans un nouveau signe. Les découvertes de Copernic (1473-1543) et de Galilée (1564-1643), non plus que les siennes propres (loi des orbites : 1604; loi des aires : 1605; loi harmonique : 1618) ne parurent donc pas suffisantes à Kepler pour rejeter la plus ancienne croyance des hommes. Au contraire, ses théories astrologiques, relatives entre autres à l’éternel retour, sont l’une des choses que les astronomes du XXe siècle lui reprochent le plus véhémentement.

Restait à expliquer le déplacement bimillénaire du point vernal d’un signe à l’autre. L’explication que J. Kepler y trouva porte le nom impropre de « précession des équinoxes ». Et, depuis trois siècles, les commentaires de l’astronomie officielle en demeurent assez confus.

Mais on enseigne encore dans les écoles que l’axe de la terre n’est que prétendument immobile. En réalité, notre planète effectuerait autour de son axe fictif un troisième mouvement circulaire (le premier étant l’ellipse orbitale qu’elle décrit autour du soleil, le second le mouvement qu’elle accomplit sur elle-même en vingt-quatre heures). Cette troisième rotation, comparable à celle d’une toupie lancée, pourrait se représenter figurativement comme un cône, dont l’axe serait l’axe fictif de la terre; cône circonscrit en 25 800 ans, à raison de 50 » par an, soit d’un signe zodiacal (30°) tous les 2 150 ans.

On notera la différence avec le calcul basé sur les observations d’Hipparque et de Maskelyne. L’erreur du Grec serait minime : une seconde un dixième par an, bien qu’elle entraîne un écart de sept siècles pour la circonvolution complète de la terre autour du « zodiaque » : 26 520 ans, au lieu de 25 800 ans.[10]

Puis, sont venus les géants du XVIIIe siècle : Halley, Wright et surtout Herschel, le fondateur de l’astronomie stellaire. A la lumière de leurs découvertes, il apparut tout d’abord que la figuration zodiacale, décidément, était inacceptable. De même que les planètes, pendant des millénaires, avaient pu être considérées comme des cercles-plans épinglés sur la voûte du ciel, de même les constellations avaient pu être figurées au nombre et sous l’aspect de douze signes « divins » – bien qu’elles fussent infiniment plus nombreuses (40 dans le seul ciel boréal) et distantes les unes des autres de plusieurs dizaines d’années-lumière. Pendant des millénaires, les hommes avaient pris pour une sorte d’horloge ce qui était une mer sans fond!

Après cette révélation, aucun esprit savant du siècle dernier n’aurait voulu traiter avec sérieux les inventions des astrologues! Les « esprits savants » avaient tort. Car l’astronomie n’en resta pas là.

Sans doute, à l’antique image d’un cosmos circulaire au centre duquel se trouverait la terre, s’est substituée une vision bien différente. Non seulement la terre n’en est pas le centre, mais le système solaire lui-même n’est plus que l’habitant vagabond d’un « faubourg » de la Voie Lactée, laquelle n’est plus qu’une galaxie parmi des milliards d’autres.

Le bras de la Voie Lactée où nous nous mouvons a de quoi nous suffire, puisqu’il atteint 30 années-lumière de diamètre (ou, si l’on veut, 94 ¼ années-lumière de circonférence). Le soleil s’y meut à la vitesse de 20 kilomètres-seconde, soit de 630 millions 720 000 kilomètres par an.

Cependant, le zodiaque ne représente aucune réalité concrète : les constellations qui ont donné leurs noms aux Signes ne sont pas disposées sagement sur les bords de la Voie Lactée, mais elles s’y meuvent elles-mêmes, à une vitesse de cinq à trente fois supérieure à celle de notre soleil.[11]

Pratiquement, nous pouvons dire qu’en son point le plus rapproché, une constellation se trouve à une distance comprise entre 3 ou 4 ou 20 ou 30 années-lumière. Quant à son plus grand éloignement, il peut atteindre la profondeur même de la spirale galactique, puisque les constellations s’éloignent ou se rapprochent de nous à travers toute la Voie Lactée, où le système solaire les suit avec un retard croissant.

Il s’ensuit que leur mouvement, insensible à nos regards, change à tout moment la carte du ciel. Rien n’y est immobile, pas plus les astres que les planètes, pas plus les galaxies que les astres. Notre Voie Lactée fonce vers un grand inconnu (ou tourne autour d’un axe encore mystérieux) à une vitesse qu’on ne peut évaluer directement mais seulement en comparaison des vitesses des autres galaxies : elles sont de l’ordre de plusieurs de kilomètres-seconde.

De même, notre soleil, dans le Voie Lactée, se meut en direction de la constellation d’Hercule (en se rapprochant de celle du Capricorne) et toutes les planètes du système y courent de compagnie. La terre, ainsi, décrit dans le cosmos une trajectoire en forme d’hélice et, ce faisant, coupe diversement les lignes des champs de forces cosmiques (d’autant plus diversement que son mouvement oscille du plan de l’équateur, en mars, jusqu’au parallèle de son axe nord-sud, en septembre, tandis que sa vitesse totale varie de 45 kilomètres-seconde en mars à 24 kilomètres-seconde en septembre).

Or, il y a quelques années, un Italien, le professeur Piccardi, a établi mathématiquement cette figure hélicoïdale (mouvement elliptique autour du soleil plus mouvement du soleil dans la galaxie) et ses calculs semblent devoir bouleverser le scepticisme de la science officielle à l’égard de la plus vieille des sciences. Pour que l’astrophysique actuelle puisse admettre sans réticence les théories de l’astrologie la plus traditionnelle, il lui suffirait de nommer « champs de force galactiques » ce que nos pères nommaient les signes zodiacaux (et les prêtres égyptiens, il y a trois mille ans, les « champs »)[12].

Tout prouve que nous allons très vite vers une telle reconnaissance. Un physicien portugais, Antonio Giao, vient de démontrer que des équations d’Einstein supposaient l’existence des « champs ». Et, dans la seule période de mars 1951 à octobre 1960, deux cent cinquante mille essais ont été faits, touchant l’action de l’eau ordinaire sur le trichlorure de bismuth, sous l’influence des ondes cosmiques. Les courbes des résultats de ces expériences correspondent à celles des phénomènes géophysiques et astronomiques. Elles révèlent « une corrélation inattendue avec les variations du champ magnétique terrestre, l’ionisation de l’atmosphère, l’intensité du rayonnement cosmique, la durée de la rotation solaire… »[13]

Des tests pratiqués depuis douze ans à Madagascar, au Japon, dans l’Antarctique, que sortira-t-il demain? Nous n’en savons rien encore, sinon que la plus grande difficulté rencontrée par les chercheurs provient précisément de ce que les résultats varient selon les époques auxquelles les expériences sont effectuées. Mais cette difficulté même apparaît comme une preuve. C’est elle qui permet au professeur Piccardi de prétendre détenir aujourd’hui une hypothèse de travail « selon laquelle le mouvement hélicoïdal de la terre dans la galaxie doit être considéré comme un phénomène important, susceptible de provoquer des effets notables. » Une hypothèse de travail qui suffit à l’astrophysique peut nous suffire aussi, provisoirement.

« Peut-être le ministre des Finances, dans l’avenir, prévoira-t-il le rendement des impôts d’après les phénomènes chromosphériques… »[14] N’était-ce pas ce que faisaient, deux mille ans avant J.-C., les prêtres de Mardouk, pendant l’Akitu?

Illustration Pierre-Jean Debenat

6

Ces illusions pourtant, ne sont plus de mise. Ce que nos grands-pères n’eussent pas admis, nous le savons clairement aujourd’hui : notre conception actuelle du cosmos n’a pas plus de chance de durer que n’en eurent celles de Copernic, de Ptolémée ou d’Eudoxe.

Il y a seulement dix ans, l’astronome Walter Beade, en utilisant le télescope géant du Mont Palomar, a pu identifier une des sources d’émission des « ondes de l’espace » avec la galaxie du Cygne, distante de 700 millions d’années-lumière. Depuis, d’autres sources ont été détectées, dont on suppose que la puissance varie de 10 puissance 28 à 10 puissance 34 kilowatts; nous voilà loin des milliards kilowatts de l’énergie solaire!

Des hypothèses refont surface : celle qu’un écrivain de science-fiction, Edward E. Smith, émit dès 1940, à savoir que des collisions seraient possibles entre les galaxies… D’autres naissent, et l’on voit des savants soviétiques, Chklovsky et Ginzburg, préférer croire à l’existence d’électrons interstellaires voyageant presque à la vitesse de la lumière, dont l’origine selon le premier serait une explosion d’étoiles, et dont l’effet selon le second serait une naissance de galaxie. Chacun rêve de créer son petit (ou grand) système; ceux-là qui refusent d’admettre les « champs » de l’ancienne Egypte ne sont pas ceux qui reculent devant les hypothèses les plus folles. Du moins toutes ces inventions présentent-elles un point commun avec les thèses antiques; la terre n’est qu’un atome dans l’univers, balayé par des forces, des « puissances » énormes dont nous n’aurons jamais qu’une idée incertaine.

En effet, entre ces puissances et notre intelligence existe une différence de plan, de « niveau », telle que nos lois ne peuvent en rendre qu’imparfaitement compte, comme si nos lois n’étaient que les « rayons » créateurs d’une sphère indéfiniment agrandie. Aussi loin que nous inventions, nous ne faisons qu’élargir l’orbe de l’univers, et l’écart ne cesse de s’accroître qui sépare le rayon-loi de la circonférence-univers.

En cela les plus savants ne se trompent pas, qui tiennent à leur humilité plus qu’à leur science. Copernic admettait qu’il avait retrouvé l’idée du mouvement de la terre dans des ouvrages très anciens. Le génial auteur du principe d’indétermination en physique nucléaire, W. Heisenberg lui fait écho : « Au cours des dernières décennies, les liens qui unissent les différentes sciences naturelles sont devenus bien plus apparents qu’ils ne l’étaient auparavant. Fréquemment, on reconnaît les signes de l’origine commune et, d’une façon ou d’une autre, cette origine commune réside finalement dans la pensée antique ».[15]

Or, cette synthèse rêvée, supposé qu’on l’obtienne, ne serait plus du ressort d’aucune des sciences connues : chimie, physique, astrophysique, astronomie, etc… Nous le voyons bien par la tentative de Jean Charon qui, aujourd’hui, va plus loin que tous en ce sens : il lui faut établir au départ un « hiatus » entre (ce sont ses termes) le Réel et le Connu. Se profilent ici, tout à la fois, les thèses chères aux cabalistes, aux brahmanes, aux disciples d’Ockham, aux prêtres chaldéens : l’homme crée le réel, il ne le « découvre » pas. Alors, une science survit, une seule : celle des mythes, et notamment des mythes astrologiques, pour lesquels l’homme recommence de se passionner.

Quand je parle de l’astrologie, on entend que je ne parle pas de l’horoscope quotidien sur lequel se jette dès l’aube l’homme d’affaires américain ou la midinette parisienne. Je n’éprouve aucun mépris mais non plus aucune confiance pour des prédictions individuelles que la presse diffuse à des millions d’exemplaires. En fait, cette branche de l’astrologie m’est parfaitement inconnue et je ne saurais dire si, comme on le prétend, les sportifs naissent plus nombreux sous le signe du Bélier, les artisans sous le signe de la Vierge.

Cependant, je crois à ce qu’on pourrait nommer la caractérologie des signes. Il me semble qu’une recherche vieille de cinq mille ans a dû obtenir souvent des résultats évidents et durables; sans quoi, qui l’aurait poursuivie? Supposé que nos ancêtres fussent des ignorants (cela n’est pas prouvé), on ne peut les croire stupides; ce l’aurait été que s’attacher siècle après siècle à des croyances que l’expérience eût démenties. Si l’histoire peut devenir une science, l’historien doit s’en tenir à cette humilité. Pour l’instant, observer et noter ce qu’on observe, sans se presser de conclure, sans se permettre de juger, est la seule attitude concevable.

7

Aussi, quittant le domaine plaisant de la théorie, que l’astronome aujourd’hui comme l’astrologue hier maîtrise trop aisément, ce sont les faits que dans ce livre j’ai voulu réunir et confronter.

Des faits « historiques », d’abord, pour les cinq millénaires où l’on peut parler d’Histoire, c’est-à-dire de dates plus ou moins précises et de rapports de causalité plus ou moins sûrs. Puis, des faits archéologiques, moins incertains parfois, dans la mesure où les pierres subsistent plus longtemps que les idées et se prêtent moins au jeu des interprétations. Des faits mythiques, enfin, des vestiges légendaires, pour les époques reculées où ni l’histoire ni l’archéologie ne nous sont plus d’aucun secours; car il arrive que les grands thèmes mystiques laissent parmi les peuples qui en furent imprégnés des traces plus durables que les pierres.

Mon éditeur et moi aurions voulu publier tout l’ouvrage en un volume; son importance matérielle nous a contraints d’y renoncer. Je ne le regrette pas trop, car le livre en comporte effectivement deux, qui ne se ressemblent ni par leur objet, ni même par les méthodes auxquelles j’ai dû me soumettre ici et là.

Le Royaume et les Prophètes traite de trois religions qui ne sont à aucun degré des syncrétismes mais les expressions de mystiques originales et qui restent assez proches de nous pour que, vivant, l’Esprit nous en parvienne. Leur évolution correspond à une période où les datations ne sont incertaines, au pire, qu’à vingt ans près, si bien que l’Histoire, ici, imposait ses méthodes.

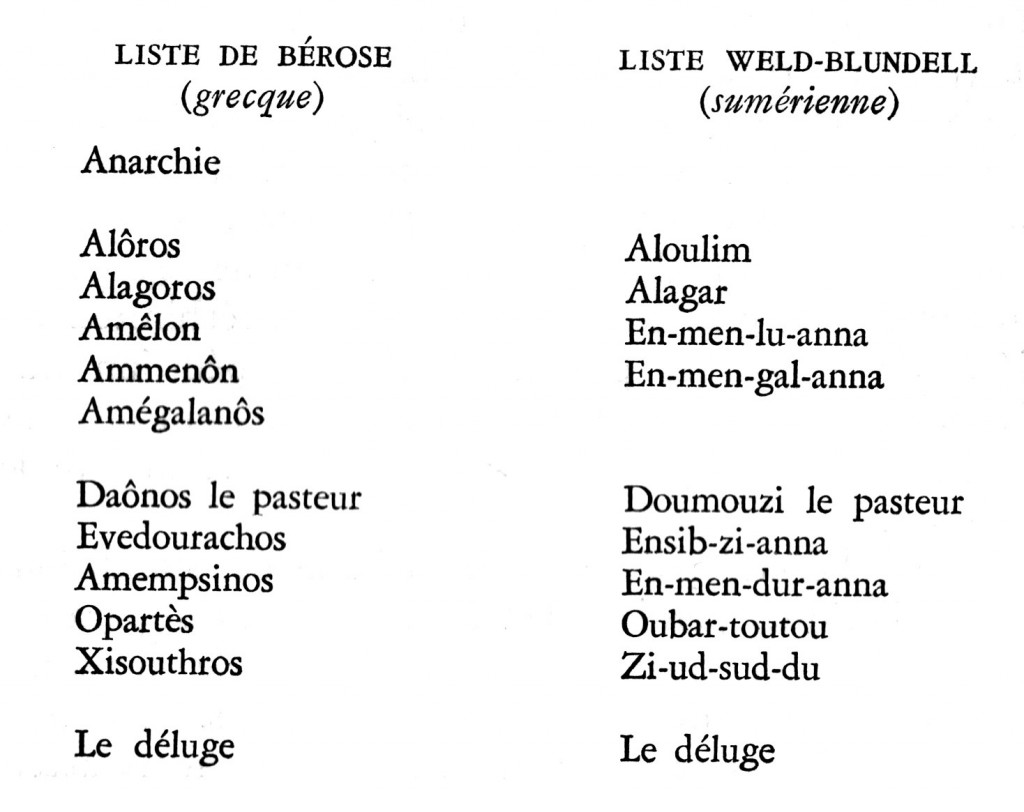

En ce qui concerne les dates et les évènements que nul ne discute plus (jusqu’au VIIIe siècle avant J.-C.), je me suis contenté des ouvrages classiques, faciles à consulter, et des études contemporaines les plus connues. Quand je me suis trouvé devant une incertitude ou un point contesté (les datations des évènements bibliques ou de l’ancienne Sumer), je me suis attaché à discuter les arguments contradictoires, les interprétations des deux thèses en présence. Pour l’essentiel, ce premier tome ne traite que des religions babylonienne, hébraïque et chrétienne : il couvre six millénaires.

Le tome second, Les jours et les nuits du Cosmos, traitera des autres religions, dont nous ne connaissons plus que les mutations, les « réveils » : syncrétismes et panthéons. Leur étude couvre douze mille ans et englobe celles des civilisations les plus diverses : de l’Asie Centrale, de la Perse, des pays musulmans, des pays celtes, de l’Extrême Orient, de l’Amérique du Sud… Elle dut s’appuyer sur l’archéologie en ce qui concerne les dieux morts; sur les « trouvailles » des ethnologues, en ce qui concerne les survivances des mythes. Elle dut également faire une grande place à ces mythes mêmes, légendes sacrées que l’esprit contemporain tient pour de simples impostures, mais qui sont néanmoins comme l’histoire des peuples qui avaient de l’Histoire une conception différente de la nôtre.

Depuis trente ans, ces faits mythiques, fruits des recherches patientes de centaines d’historiens et d’ethnologues, nous parviennent en telle abondance qu’une vie serait à peine suffisante pour les réunir et les confronter. Heureusement, des hommes ont déjà fait pour nous, dans une large mesure, le collationnement nécessaire. Au premier rang de ceux-ci, je nommerai le professeur roumain Mircea Eliade, dont le Traité d’Histoire des religions me fut un instrument de travail irremplaçable.

Mais il ne suffit pas de collationner des faits, il convient de les comprendre. L’esprit scientifique, hier, refusait la synthèse; il y vient aujourd’hui. Claude Lévi-Strauss entre autres a sans doute préparé le terrain aux chercheurs; je lui dois, quant à moi, de m’avoir encouragé en montrant que la pensée des peuples dits sauvages est un état normal de l’intelligence, puisqu’elle peut être, en certains cas, plus créatrice que la nôtre. [16]

Certains esprits, philosophiques plutôt que scientifiques, avaient pressenti cette vérité avant l’ethnologue moderne; ou, du moins, ressenti que les mythes dont s’est toujours bercée l’humanité, fût-ce aux temps « barbares » ou « sauvages », n’avaient pas une valeur de création moindre que les thèmes et les mythes des grandes religions constituées.

En ce qui concerne précisément le thème de l’éternel retour, il doit suffire de citer ici une page de J.-L. Borges, tirée de son Histoire de l’Eternité :

« Je pense aux jours, aux nuits de Brahma; aux époques dont l’horloge immobile est une pyramide très lentement usée par l’aile d’un oiseau qui l’effleure chaque mille et une année; au hommes d’Hésiode, qui dégénèrent de l’or jusqu’au fer; au monde d’Héraclite, engendré par le feu et cycliquement dévoré par le feu; au monde de Sénèque et de Chrysippe, anéanti par le feu, rénové par l’eau; à la Quatrième Bucolique de Virgile, et à l’écho splendide qu’on en trouve dans les vers de Shelley; à l’Ecclésiaste; aux théosophes; à l’Histoire décimale qu’imagina Condorcet; à Francis Bacon et à Ouspenski; à Gérald Heard, à Spengler et à Vico; à Schopenhauer, à Emerson, aux First Principles de Spencer et à Eureka de Poe. » [17]

Jusqu’au début du XXe siècle, pourtant, on pouvait encore croire que ces thèmes et recoupements étaient la création de poètes hallucinés ou d’écrivains naïfs et qu’il n’y avait pas lieu de s’en soucier. C’est ainsi qu’une démonstration aussi magistrale que Le déclin de l’Occident, d’Oswald Spengler, malgré de nombreuses rééditions depuis sa parution en 1917, ne semble pas avoir troublé profondément la quiétude de nos progressistes, que seule peut-être la tornade nazie devait amener à se poser les premières questions sérieuses. Parti des prétentions de la psychanalyse freudienne, le professeur Jung fut l’un des premiers « scientifiques » à voir dans les grands mythes de l’humanité autre chose que de simples divagations. Sous le nom d’archétypes, il en fit le départ d’une méthode de dépistage dont nous ne savons pas encore, il est vrai, quels seront les résultats thérapeutiques.

Vers les mêmes temps, Gaston Bachelard cherchait dans l’étude des grands mythes la clé de notre « inconscient créateur ». « Psychiquement, écrivait-il, nous sommes créés par notre rêverie, car c’est la rêverie qui dessine les derniers confins de notre esprit. »

Or, tous les thèmes qu’étudie son œuvre [18] s’ordonnent autour des éléments : l’eau, l’air, la terre, le feu, lesquels recouvrent précisément les signes astrologiques, soit l’eau : le Scorpion, le Cancer et les Poissons; l’air : la Balance, les Gémeaux et le Verseau; le feu : le Sagittaire, le Lion et le Bélier; la terre : le Capricorne, la Vierge et le Taureau.

Il s’ensuit que tous les thèmes qu’on peut rattacher aux éléments se retrouvent nécessairement dans les signes du zodiaque. Par exemple, le Feu est ce qui se détruit soi-même (caractère du bélier) mais également ce qui rayonne en aveuglant (le lion). La Terre, c’est la moisson, l’équilibre des saisons, ce qui se garde et survit (la vierge) mais aussi le désir satisfait et de nouveau avide, l’élan du faune, l’ardeur du germe (le capricorne), enfin l’épanouissement, la création même avec toutes ses jouissances, où triomphe le taureau.

Si donc on peut classer, comme Bachelard le croyait, les grands mythes humains en fonction des éléments, on doit pouvoir les classer de même relativement aux douze signes zodiacaux, et ce fut le dessein que j’eus, naguère, en le lisant.

Mon travail a pu m’entraîner bien au-delà de ce premier projet. Mais ce fut, d’une certaine manière, sans le trahir. Aussi, comme j’en eus le désir en décidant de l’entreprendre, j’ose dédier au souvenir de Gaston Bachelard un livre dont la première partie raconte la vie des religions, la seconde leur mort; dont la première partie s’attache à définir comment l’homme vit des dieux, la seconde par quels moyens il espère leur survivre.

L’ensemble donne de l’Histoire, et de notre situation dans l’univers, une vision nouvelle sans doute, déconcertante peut-être, mais utile, je le pense, en une époque où nous n’avons que trop tendance à nous poser en fossoyeurs de toutes les religions, de toutes les cultures et de toutes les croyances des peuples disparus.

Jean-Charles Pichon 1963

[1] Nostradamus ou le secret des temps (Le Livre Contemporain)

[2] NIETZSCHE, 1886-87 (XVI – 1603) : Carnets intimes

[3] NIETZSCHE, 1885-86 (XVI – 638) : Carnets intimes

[4] Jean E. CHARON : La connaissance de l’univers, Le Seuil, 1962

[5] Le principe de la conception de l’éternel retour est astrologique, J.-L. BORGES. « Histoire de l’Eternité », Editions du Rocher, 1951

[6] Pierre ROUSSEAU : L’Astronomie, L.G.F., 1959

[7] Léopold DE SAUSSURE : Les Origines de l’astronomie chinoise, p. 554, Maisonneuve, Paris, 1930.

[8] L. DE SAUSSURE note, à titre d’exemple de cette connaissance antique, intuitive et directe : « C’était une notion élémentaire (souvent ignorée de nos jours, des gens cultivés) que l’équinoxe est marquée par le lever et le coucher du soleil sur la ligne est-ouest, qu’en hiver il se lève au nord de cette ligne et au sud en été. » Cependant? « selon les théories modernes, la représentation des phases cardinales (où interviennent la translation annuelle de la terre autour du soleil, la rotation diurne et l’inclinaison de l’axe des pôles) peut apparaître comme un concept effroyablement compliqué… »

[9] Point de rencontre de l’équateur et de l’écliptique.

[10] Nous verrons que d’autres estimations ont été données de ce calcul primordial. Bien avant Hipparque, Platon proposait : 25 908 ans; 50 ans avant Kepler, Nostradamus : 26 040 ans.

[11] Une étoile qui semble des moins rapides, Acturus, dans la constellation Libra (la Balance), vole à raison de 137 kms-seconde. En 1846 ans, d’Hipparque à Halley, son emplacement dans le cosmos n’a cependant varié, pour nous, que d’1° 7′.

[12] Il est remarquable, déjà, qu’en 1930, les astronomes du monde entier aient décidé d’en revenir au vieux système des « Constellations » après s’être beaucoup moqué des astrologues du temps passé « qui, artificiellement, recouvraient d’un seul nom des étoiles en réalité fort éloignées les unes des autres ».

[13] Pour comprendre l’importance de ces tests, il convient de préciser que la vie n’est autre qu’une réaction chimique du même type (colloïdale) que celle du trichlorure de bismuth sur l’eau.

[14] Pierre ROUSSEAU, opus cité.

[15] Werner HEISENBERG : La nature dans la physique contemporaine. Gallimard, 1962.

[16] Claude LEVI-STRAUSS : Tristes Tropiques. Plon, 1955; La Pensée Sauvage, 1962.

[17] Cependant, Borges néglige Homère, l’Apocalypse, Rabelais, Nerval : étranges oublis! D’autre part, d’importants fragments de la littérature symboliste (de Mallarmé à Elie Faure) et de la philosophie néo-fasciste concerneraient notre propos, si les symboles n’y étaient pris dans leur sens hiératique, sans souci du contexte social où ils naquirent et hors duquel ils n’ont guère de valeur.

[18] Outre une partie plus spécialement scientifique, Le nouvel esprit scientifique, La Philosophie du Non, L’expérience de l’Espace dans la physique contemporaine, l’œuvre de Gaston BACHELARD comprend quatre livres qu’il faut absolument avoir lus : La poétique de l’espace, L’eau et les rêves, La psychanalyse du feu, La terre et les rêveries du repos (édités par José Corti).