Jean-Paul Debenat

Pont Saint Martin

le 26 juin 2006

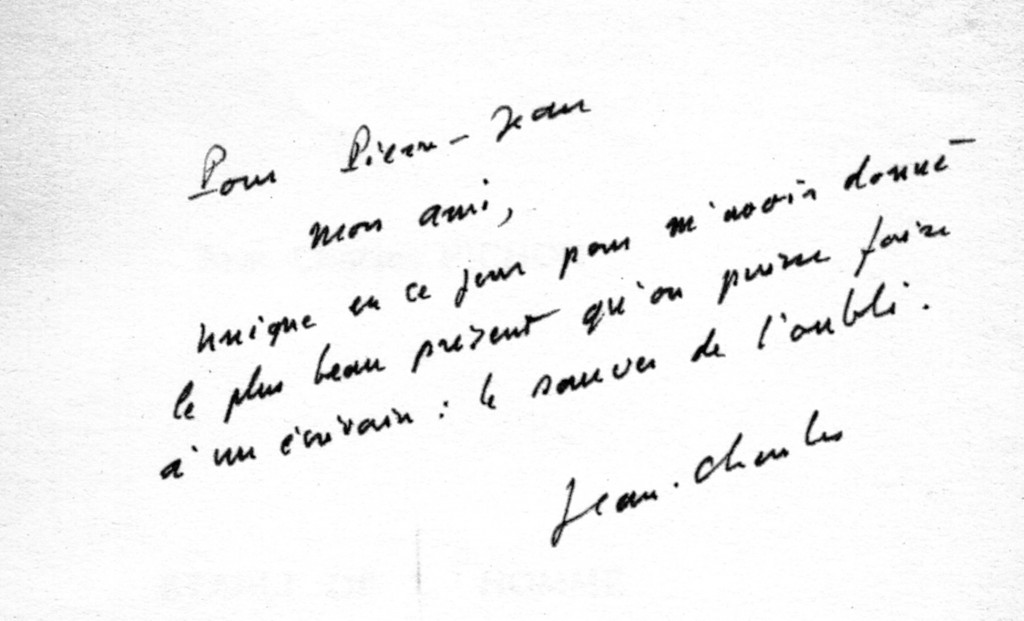

Depuis quelques semaines, je devais confier à mon frère Pierre-Jean un texte sur les mythes dans la SF d’aujourd’hui. La disparition de Jean-Charles Pichon en ce solstice d’été 2006 m’incite à retrouver ce texte sans plus tarder et à rédiger ces lignes en guise d’hommage à celui qui fut un maître et un ami.

Sans les conseils de Jean-Charles Pichon de nombreux ouvrages me seraient demeurés opaques ou auraient livré une partie infime seulement de leurs richesses.

Jean-Charles Pichon me prodigua ses conseils pour la première fois il y a 25 ans. Muni de la recommandation d’un membre de sa famille, je frappai à sa porte un dimanche d’automne.

Je voulais mettre en lumière les mythes qui sous-tendent les romans de Robert Anson Heinlein (1907-1998). J’avais limité mon choix aux quatre romans de cet auteur qui furent couronnés du Prix Hugo (aux Etats-Unis, le Prix Hugo est décerné chaque année depuis 1953 au meilleur ouvrage de SF).

Or, on peut être attiré par la mythologie sans la connaître vraiment, ce qui était mon cas. Mon savoir se limitait à des bribes de légendes grecques et romaines.

Jean-Charles m’écouta puis il déclara:

« Vous voulez savoir si Robert A. Heinlein traite de grands mythes qui n’ont cessé d’animer les diverses époques que l’Humanité a traversées. Peu importe que vous préfériez appeler ces mythes des Dieux; Platon les nommait Idées, Leibniz les appelait Monades, Carl Gustav Jung les baptisa Archétypes … certains les nomment Structures. Peu importe l’étiquette que vous choisirez dès l’instant où vous montrerez à quel point ces entités sont présentes et actives. Pour cela, il vous faudra relire [!] les grands livres, ceux qui ont survécu précisément parce qu’ils véhiculent les grands mythes. Ces ouvrages ont pour titre L’Iliade et l’Odyssée, la Bible, le Coran, La Divine Comédie, Don Quichotte, le Théâtre de Shakespeare, les poèmes de Victor Hugo, Les Sept Piliers de la Sagesse, etc.

Lorsque vous aurez côtoyé au travers de ces oeuvres les mythes qui apparaissent avec plus ou moins de force selon les époques, vous serez en mesure de les reconnaître dans la production romanesque de l’auteur que vous avez choisi d’étudier ».

La tâche me sembla écrasante mais elle porta ses fruits. Je continue de suivre le conseil de Jean-Charles et ainsi, petit à petit, les facettes cachées de la littérature – ou de la peinture, sculpture voire architecture – s’éclairent enfin.

Avec quelques précurseurs, Mircéa Eliade à la fin de sa vie ainsi que Joseph Campbell, sans oublier C.G. Jung, Jean-Charles Pichon avait compris que les véhicules privilégiés des mythes sont les contes d’aujourd’hui, à savoir les romans d’aventures et surtout de « fantasy », et de SF. A ce titre, il sut leur accorder, sous le regard volontiers méprisant de l’intelligentsia, la place qu’ils méritent.

Dans la domaine de la SF, Jean-Charles Pichon écrivit Les Témoins de l’Apocalypse (Robert Laffont, 1964) et Borille (Grasset, 1966). Espérons qu’ils seront réédités un jour prochain. Cependant, on trouve chez e-dite: Le Retour à la Ville (2004) et La Folie-Merlin (2006).

- Illustration Pierre-Jean Debenat

La science-fiction: miroir prophétique ?

(extrait)

« Les Témoins commentent, résument ou illustrent certaines des théories anciennes dont je me suis fait l’historien » écrit J.C.Pichon dans l’avant-propos de son roman (1964).

Ce livre constitué d’archives du futur comporte des textes rédigés par quatre témoins. Le premier d’entre eux, Julien Béraud, physicien devenu diplomate, décrit les événements des 21è et 22è siècles.

Le 21è siècle: « le Siècle Doré, dont poètes et romanciers entretiennent encore de nos jours la permanente nostalgie. Toutes nos vraies libertés datent de cet âge heureux: suppression de l’argent, droit au plaisir dirigé, à la « culture digeste » « .

Les peuples s’acceptent « divers et comparables ».

Pour être précis, Béraud date le début de son journal de 2169. L’islam a gagné en influence, aux U.S.A. entre autres. Mais un fléau se dessine: la radioactivité décime les populations du globe.

« On accumule des milliers de grains de sable sans changer, disons la face du monde; mais un seul grain fait naître cette réalité nouvelle: un tas de sable ».

Le seuil est franchi: 5 à 6 milliards d’humains ont péri.

Un prophète arabe, Adjaran, a prédit la catastrophe. Il sera jugé et condamné, « coupable de haine contre l’humanité », à la manière des chrétiens du 1er siècle de notre ère.

En 2174, Julien Béraud est Représentant Légal desU.S.A. à Rome. Les téléspectateurs se réjouissent d’une merveilleuse nouvelle: « télévision totale, où le double, et non plus l’image, de l’événement sera communiqué au téléspectateur… »

Les aérodromes remplacent les arènes antiques: on y donne des combats d’avions de chasse, des parachutages-suicide.

Mais un jeune prêcheur de 16 ans inquiète le Vatican. Le temps de l’Amour est révolu; voici venu celui de la Liberté:

« Quel est le meilleur, du verre ou du vin? Boit-on le verre? Nous donne-t-il la joie? Apaise-t-il la soif? Mais si le vin n’était contenu dans le verre, pourrais-je le boire? Le vin se répandrait par terre et se perdrait. Ainsi de la liberté de l’homme. Elle seule exalte et désaltère. Mais si rien ne la contient, personne n’y goûtera jamais. Elle sera perdue pour tout le monde. »

Vitelio, le jeune homme vient de signer son arrêt de mort.

Le roman se poursuit en 2216 par une douzaine d’articles d’un certain Michaël Bart, journaliste à New-York.

L’empire américain est dirigé par l’Empereur Iron, qui dit-on, a fait assassiner sa mère l’impératrice Akrine.

Le défilé des masques est révélateur: derrière Renec se cache le philosophe Sénèque, derrière le général Hullin, le préfet de police Tigellin, derrière Petton, l’écrivain Pétrone, etc.

Apollonius, le cyclologue, rappelle Apollonius de Tyane.

« … les événements de l’Histoire se répètent, ou plutôt se répondent, selon des « concordances » que la Table d’Apollonius a pour objet de faire apparaître. Les événements que nous vivons, ainsi, et ceux que nous allons vivre, répondent aux événements des premiers siècles de l’ère chrétienne,… » ———

« Selon Apollonius, l’écart qui sépare l’un de l’autre ces « éternels retours » serait de 2138 ans. Il y a 2138 ans, l’humanité était dans la 76è année de notre ère; il est possible que les destins desU.S.A. renouvellent les destins de Rome…., possible que la Russie ait été notre Carthage, et les petits pays d’Europe l’équivalent de ce que furent autrefois les royaumes hellénistiques ».

Iron, inspiré par les travaux d’Apollonius, entreprend la rédaction d’une histoire des religions fondée sur le cheminement des astres. Dans son théâtre, à Washington, Iron organise des joutes philosophico-religieuses auxquelles participe l’écrivain Petton. Les prophètes, les inspirés y sont conviés. Un certain Simon le Magicien y apparaît lors d’une séance historique; un inconnu, Samuel Ragulo, le contredit violemment ce qui nous permet de l’identifier à Paul de Tarse.

Ragulo prêche le Versalisme annoncé par le prophète Vitelio, mort quarante ans plus tôt. Si Iron pressent – et cela est tout à son honneur – la mort des dieux anciens, Ragulo craint qu’il ne tente de créer Dieu dans l’heure et par tous les moyens.

Puis le 14 août 2222, New-York disparaît sous les eaux.

Le Sénat accuse Iron d’avoir fait exploser une bombe nucléaire, par l’intermédiaire du général Hullin, au-dessus du pôle Nord.

Iron mérite-t-il l’étiquette de naufrageur d’une grande partie de l’humanité, tout comme l’on accusa Néron de l’incendie de Rome? Ragulo ne le croit pas.

Il s’agirait plutôt d’un complot des Grandes Familles Catholiques, d’une partie du Sénat et de l’Armée.

« [Ragulo] aime l’Empereur, bien qu’il doive le combattre. Il ne voit pas en lui un fou, un criminel, mais un homme égaré par ses superstitions. Il ne voit qu’un esprit faible dans le tyran le plus dément de l’Histoire ».

Le lecteur s’en doute: le règne d’Iron/Néron s’achève dans le désordre: les décrets de spoliation accablent les citoyens fortunés, l’empereur perd ses amis. Seuls ses agents, de jeunes adolescents, lui demeurent fidèles. Il prend la fuite vers l’Europe mais son avion s’écrase sans survivant.

Le roman de Pichon s’achève en l’an 2550 – ou en l’an 391 de l’ère nouvelle du Versalisme.

Mais Pichon n’était pas le seul dans ces années 60 à se pencher sur le phénomène religieux – dans le cadre de l’Histoire cyclique.

En effet, en 1961, l’écrivain américain Robert Heinlein publia En Terre Etrangère, qui devint la Bible de toute une jeunesse. L’auteur y raconte la venue sur terre d’un nouveau messie, Valentin Michael Smith, être mi-terrien mi-martien. Micheal, le merveilleux androgyne, porte un regard naïf sur le monde terrestre. Il y voit régner la technologie, le confort, la sécurité, l’image et l’information sous toutes ses formes, l’argent, la sexualité.

Il constate que le mythe de la Vierge existe encore sous la forme de la Préservation, car il ne s’agit que de maintenir, de conserver.

L’Amour est devenu altruisme, synonyme de bons sentiments et d’hypocrisie; la Justice a dégénéré; la Création est morte, remplacée par le modèle, la mode, le plagiat, la copie conforme: le mythe du Double, qui mène ici au simulacre, est à l’oeuvre.

Aisance matérielle, spéculations financières, soif de loisirs, nous retrouvons le 21è siècle des Témoins de l’Apocalypse. Et dans ce siècle dominé par l’abstraction rationnelle, c’est s’opposer aux rationalistes que de défendre le langage du symbole.

Le langage métaphorique, celui du fabuliste, du prophète, du poète, du romancier parfois, éclaire, éveille et révèle. Heinlein le souligne lorsque l’interprète arabe et musulman de Michael insiste sur les similitudes des langues arabe et martienne.

Pichon écrit quant à lui:

« C’est l’absurde, la métaphore, le mythe qui crée les langages nouveaux, les formes neuves: les pyramides, le temple, la cathédrale; et c’est l’absurde qui fait progresser l’homme, car il détruit la planification, il interdit l’orgueil et nous livre sans défense à Dieu ».

De même que le Christ rejetait les armes, tendait l’autre joue, pardonnait à la femme adultère, Vitelio et Valentin Michael Smith proposent un renversement inconcevable et scandaleux. En l’occurence lorsqu’on parle de haine et donc d’ennemi, il s’agit de devenir cet ennemi. Tel est le sens du verbe martien grok:

« Il signifie peur, il signifie amour, il signifie haine – la haine véritable, car selon la carte martienne, on ne peut haïr une chose, à moins de la groker, de la comprendre si profondément que l’on se fonde avec elle et qu’elle se fonde avec soi – alors on sait haïr ». (Robert Heinlein).

Propos que l’on rapprochera de ceux que Pichon place dans la bouche de l’empereur Iron:

« Comprendre l’adversaire! » disions-nous mon ami? Non: il faut le pénétrer! Il faut entrer en lui comme dans une cire molle, il faut en faire le cercle dont on sera le Centre… »

On ne peut évoquer les romans de Pichon et Heinlein sans y ajouter celui de Frank Herbert, Dune, autre livre-culte paru en 1965, soit un an après Les Témoins de l’Apocalypse. Herbert qualifia son roman ainsi: « an effort at prediction ». L’action se situe sur Arrakis, la planète des sables, aussi appelée Dune. Le duc Leto subit la jalousie des grandes familles de l’Empire et perd la vie en tentant d’asseoir son règne. Son fils, Paul, est accueilli comme le Mahdi par les Fremen (les hommes libres) du désert.

« Ils ont une légende, une prophétie, qui dit qu’un chef viendra à eux, enfant d’une Bene Gesserit, pour les conduire vers la liberté. Elle s’apparente au modèle messianique traditionnel ».

L’épreuve de la Brûlure, dont parle déjà J.C. Pichon dans son roman, puis celle du proscrit partageant la dure existence des hommes du désert, enfin l’unification des tribus contre la grande famille qui les exploite, placent Paul Atréides sous le triple signe de la Création, de la Fraternité et de la Liberté.

Dune est un monde en état de stagnation, désert peuplé d’îlots de résistants – les Fremen – dotés d’une morale rigide, qui parviennent tout juste à survivre. Dune vit dans l’attente d’un peuplement: physique, moral, métaphysique. Paul Atréides suscite le « mouvement » tant attendu.

Heinlein décrit le désarroi idéologique du 21è siècle, amplifié par le mythe du Double (l’Image); il décrit également l’incertitude religieuse et le mépris de la Création. Valentin Michael Smith vient remplir ce vide.

Dans Les Témoins de l’Apocalypse, la croyance au progrès humain, en la science, se révèlent palliatifs insuffisants – comme le furent le stoïcisme, l’épicurisme, l’accumulation des biens matériels au 1er siècle – vis-à-vis d’un panthéon destiné avant tout à maintenir les liens sociaux. Vitelio apparaît comme le prophète et Iron comme l’artisan de la renaissance.

Si Pichon considère, explicitement, que les nouveaux exclus, qui correspondent aux esclaves du 1er siècle, sont les jeunes, on constate que c’est précisément auprès de la jeunesse que Dune et En Terre Etrangère trouvèrent le meilleur accueil.

Pour Heinlein, Pichon et Herbert, l’un des éléments constitutifs de la renaissance est issu de l’islam, de même que l’on ne peut nier l’apport du gnosticisme et du mithraïsme dans l’avènement du christianisme.

Les emprunts à l’histoire, aux religions, à l’ésotérisme présentent des variantes et le ton des trois ouvrages diffère. Mais l’aspect essentiel commun aux trois romans réside dans la description du vide, de l’attente et du renouveau. En ce sens, ils constituent, chacun, une spéculation mythologique des plus stimulantes.

Profitons-en, ici, pour citer le romancier algérien Mohammed Dib:

« Dans les meilleurs [des romans de S.F.], tout comme à travers le langage transparent et sybillin des rêves, ne voit-on pas les hantises, les désirs, les terreurs, les mythes anciens et modernes les plus actifs comme les aspirations les plus profondes de l’âme humaine, faire surface et se montrer à nous mieux que dans la littérature dite « réaliste »? ».

Jean-Paul Debenat

Jean-Charles Pichon et la SF.

La Science-Fiction est un vaste domaine qui a donné naissance à d’innombrables études et commentaires. Parmi des milliers de pages de verbiage surnagent quelques textes pertinents. Celui de Jean-Charles Pichon paru dans la revue Europe (juillet-août 1957) éclaire le cercle des praticiens du « réalisme irrationel », ceux qui, provisoirement, nous apporteront la clé de ce que nous cherchons.

Le texte de Jean-Charles Pichon, que je découvris presque trente ans après sa publication, me frappa par sa perspicacité. Il témoigne d’une connaissance profonde de la SF dans son ensemble. A cette époque, JC Pichon publia quelques nouvelles , banales à dire vrai, dans la défunte revue Fiction. Mais sans doute se préparait-il à des publications d’un tout autre intérêt: les romans Les Témoins de l’Apocalypse (Laffont, 1964) et Borille (Grasset, 1966) en offrent la preuve.

La SF apporta, en particulier entre 1950 et les années 1970, un souffle de liberté. Ce fut une époque pesante au plan idéologique. La Guerre Froide battait son plein et les penseurs de l’époque brandissaient de grandes idées. La SF traitait de thèmes négligés par la littérature conventionnelle, celle des prix littéraires annuels entre autres. En effet, qui osait spéculer – de speculum, miroir en latin – sur le mythe gémellique, celui du Double, de l’Image, du Simulacre, de l’Avatar? Ou bien celui du Serpent, du Savoir scientifique tel l’ADN que le généticien manipule, ou encore tel le Savoir technologique que l’informaticien refond dans son creuset virtuel. Qui pouvait mieux illustrer le mythe de la Hiérarchie, la domination dite douce (si l’on peut qualifier ainsi le libéralisme à tout crin) ou la domination brutale d’un Ordre Noir toujours prêt à renaître?

Dès 1950, les auteurs de SF ouvraient des fenêtres sur des mondes ressemblant de fort près au nôtre. Il y eut RayBradbury avec Farenheit 451 (1963), digne héritier du 1984 de George Orwell (1948).

En 1961, Robert Heinlein signa En Terre Etrangère mettant en scène un messie mi-terrien, mi-martien venu apporter une nouvelle religion fondée sur la liberté et visant à remplacer un Jésus d’Amour et de Charité. On trouvera un thème similaire dans Dune (1965) de Frank Herbert, autre roman culte qui décrit l’attente d’un peuplement tout à la fois physique, moral et métaphysique.

En 1964, JC Pichon écrit Les Témoins de l’Apocalypse et place le phénomène du renouveau religieux dans le cadre de l’histoire cyclique.

Bientôt le thème de la déshumanisation de l’homme, et la place grandissante octroyée aux machines, se répand grâce à des écrivains visionnaires; comme Philip K. Dick dont le roman Blade Runner (1968) devint un film, désormais considéré comme un classique, grâce au réalisateur Ridley Scott (1982).

Le monde de l’Intelligence Artificielle gagne en ampleur dans les années 1980 et William Gibson le baptise cyberspace dans le roman Neuromancien (1984), qui fera date. Les cyberpunks évoluent au sein d’Intelligences Artificielles de plus en plus complexes, reliées entre elles. Ces univers supplantent la « réalité ordinaire » qui devient étrangère aux héros de Gibson.

En 1994, John Barnes livre un roman, La Mère des Tempêtes, qui souligne l’extension des changements climatiques. Par ce roman catastrophique décrivant les conséquencesde cyclones à répétition, l’auteur illustre le mythe du Double, du Contenant et du Contenu, du Serpent dégénéré. Il illustre également la notion de cycle dans un décor sociologique. Or cette composante sociologique est mise au service de la cyclologie, telle que la définit Jean-Charles Pichon dans Les Témoins de l’Apocalypse et cela semble suffisamment nouveau pour qu’on le souligne.

Dès 1957, le texte de Jean-Charles Pichon traitait des richesses de la Fiction Spéculative, appellation que Robert Heinlein préférait à celle de Science-Fiction.

Pour ma part, j’approuvais pleinement la conclusion de JC Pichon:

« … il n’est pas impossible que la science-fiction soit aujourd’hui l’unique moyen de nous faire réfléchir sur des problèmes fondamentaux que l’outrecuidance des professeurs, la mauvaise foi des édiles et la futilité des écrivains « sérieux » passent allègrement sous silence ».

Jean-Paul Debenat.

Novembre 2007.

- Illustration Pierre-Jean Debenat

SCIENCE-FICTION

OU REALISME IRRATIONNEL ?

Si l’on entend par « science-fiction » toute tentative romanesque d’imaginer l’avenir à partir des assertions immédiates de la Science, ce n’est pas assez dire que la chose a précédé le nom. Elle a pratiquement existé aussi longtemps que le nom n’a pas été créé: Jules Verne en est le plus illustre et peut-être unique représentant (bien que, d’Alphonse Allais à Bradbury, de très nombreux écrivains en aient étudié tous les prolongements possibles – jusqu’aux voies de garage de la poésie néo-romantique et de l’humour noir).

C’était le temps heureux de la philosophie positiviste et de L’Avenir de la Science, où les plus grands esprits feignaient de ne pas douter que la photographie, l’éclairage au gaz et la prochaine aviation allaient rendre l’âge d’or aux hommes, ou plutôt le leur donner, car l’hypothèse du Paradis perdu avait rejoint le chaudron de la sorcière, la baguette de Merlin et bien d’autres vieilles lunes.

L’homme, ce singe évolué, désapprenait de monter aux arbres pour édifier des gratte-ciel; il quadruplait, quintuplerait bientôt sa propre vitesse horaire par l’auto et le train. Il connaissait tous les secrets de l’univers (hormis ces plaisanteries : son pourquoi et sa cause); dans un monde sans problème, il vivait sans besoins, sinon celui de satisfaire entièrement son appétit nouveau de confort et d’assise.

Dès Wells pourtant d’étranges inquiétudes hantent l’Eden réinventé. Comme ses devanciers, l’auteur de « La Guerre des Mondes » se tourne vers l’ailleurs, les dernières inconnues, mais ces inconnues sont des démons inédits : le créateur de monstres, les horribles Sélénites, la fin de la terre elle-même. Il n’est d’oasis dans son oeuvre que le passage d’un ange (La merveilleuse visite), grâce auquel brillent d’un vif éclat toutes les superstitions retrouvées.

L’homme de science aurait-il réalisé trop vite les rêves de l’homme de la rue ? Le confort étend sa grande main pâle sur tout ce qu’on peut désirer. Les voix de l’univers sont dans votre chambre, votre propre voix n’importe où; le froid et la chaleur, le son et la lumière, la vitesse et l’image, tout est domestiqué – sans oublier la douleur et la mort, l’une combattue dans les hôpitaux, l’autre multipliée sur les champs de bataille. Tout cela ne fait pas un paradis.

Pour certains esprits, la bombe atomique marque le tournant. Il a fallu que naisse ce jouet monstrueux pour que les hommes de science eux-mêmes, saisis d’effroi, abandonnent leur laboratoire et, ceignant la robe du prophète, crient dans le désert à leur tour. Mais ce n’est qu’une illusion de plus. Dans l’univers sans rêve, sans souffrance, sans irrationnel que la technique édifie, le danger le plus grave n’est pas de mourir vite mais de vivre mal longtemps.

Cette inquiétude nouvelle, qu’on pouvait percevoir dès le siècle dernier dans les authentiques prophéties de Baudelaire, de Rimbaud, de Charles Cros (d’Anatole France et de Jarry un peu plus tard), il a fallu attendre le romancier Huxley pour qu’elle soit entendue du grand public. Le Meilleur des Mondes apparaît ainsi comme le premier ouvrage réellement inspiré par le refus angoissé du monde factice moderne, le premier à donner une image fidèle de notre humanité robotisée. Mais paradoxalement, il marque aussi la fin de cette chose que nul encore n’avait nommée la science-fiction.

Des centaines d’écrivains, sans doute, n’ont pas cessé depuis vingt ans de redire à tous les échos la plainte géniale d’Aldous Huxley : certains, naïvement, en puisant dans les mystères de la cybernétique et de l’atome les horrifiantes visions des robots maîtres de l’univers, de la « dernière des guerres » ou des monstres procréés par les radiations nucléaires; d’autres, plus subtils, en évoquant très simplement le déséquilibre, la démence de l’homme esclave de son frigidaire, de son pick-up, de sa télévision, de sa voiture de course ou de l’omniprésente publicité. Mais les premiers ne font pas de la science plus que les auteurs de romans d’aventure ne pratiquent la psychologie; les seconds ne font pas, hélas ! de la fiction – et ce qu’ils datent faussement de l’an 2000, il suffit de sortir dans la rue pour le constater de ses propres yeux.

Son aspect a-scientifique (anti-scientifique plutôt), est en effet le caractère à coup sûr le plus évident de cette littérature, née de la science.

Einstein et Louis de Broglie, Jean Rostand et Schweitzer n’ont pas jeté des cris plus épouvantés ni fait entendre des appels plus solennels que les écrivains de « science-fiction » depuis que le mot existe et ne signifie plus rien. Une indiscutable unanimité ressort de ces milliers de pages, du célèbre « 1984 » jusqu’au « Fahrenheit 451 » de Bradbury (sans oublier « Cités d’acier » d’Asimov, « Le lendemain de la machine » de Rayer, « Les humanoïdes » de Williamson. Mais il faudrait en citer cent.), issues du « Meilleur des Mondes » : ni la radio et la télévision, ni la pénicilline et la publicité, ni l’énergie nucléaire et le satellite artificiel ne sauveront l’homme de la démence qui l’assaille et de la catastrophe qui l’attend.

En matière d’art, l’unanimité n’est pas une vertu. Bien des lecteurs non prévenus, intéressés par un premier ouvrage, se sont détournés du « space-opera » dès après le troisième ou quatrième livre parce qu’ils y voyaient toujours raconter la même histoire, brandir la même menace de la fin de l’humanité ou, au mieux, de son retour à l’âge des cavernes quand, selon le mot d’Einstein, la dernière arme de l’homme sera un morceau de pierre taillée.

Je me souviens de la première fois où j’ai lu cette prophétie(la première tout au moins depuis ma découverte de Nostradamus). Le livre était « Ravage » de Barjavel. J’en fus frappé alors. A la vingtième mouture de ce classique récit, je n’étais plus que très las. Timide espoir d’une vie pastorale, d’une vie patriarcale – pour les rares heureux survivants : cela rendait un son pénible, au lendemain de Vichy.

Puis, apprenant à mieux lire, j’ai compris que l’uniformité peut n’être parfois qu’illusoire. Admise l’éventualité d’une destruction totale de la technique par elle-même, quelles solutions s’offriraient à l’homme ? Ce champ d’investigation apparaît trop restreint pour que les plus minces trouvailles n’y aient pas une valeur.

Une publication mensuelle que je me dois de citer, car j’y ferai de nombreux emprunts, la revue « Fiction« , a publié dans son numéro 40 deux nouvelles extraordinaires qui traitaient ce même sujet : après la Grande Destruction, les hommes tentent de revivre. Dans l’une, Marée montante, de Marion Zimmer Bradley, un astronef revient sur la terre après une absence de cent trente ans : les occupants du navire interstellaire sont demeurés ce qu’étaient leurs pères : des esprits savants et fermés, trop convaincus de la toute puissance de la technique. Mais ceux qui les accueillent ont fui les villes, créé dans les campagnes de petites communautés anarchisantes, détruit apparemment toutes les usines au bénéfice d’un nouvel artisanat. Le mépris des navigateurs de l’espace pour cette inconcevable façon de vivre durera jusqu’à ce que leur soit découverte une autre réalité : les barbares n’ignorent ni la radio ni les antibiotiques, ni l’avion ni la bombe; ils les ont seulement apprivoisés en vivant comme s’ils ne les connaissaient pas.

– Vous avez, dit l’un des « barbares », des extincteurs sur votre navire. Les gardez-vous sous la main même lorsque vous êtes à table, ou les laissez-vous dans un coin pour le jour jour où vous aurez besoin ?

La seconde nouvelle, Superstition, de Poul Anderson, va sans doute beaucoup plus loin. Là encore, au lendemain de la Catastrophe, l’homme n’a rejeté aucune de ses acquisitions : il utilise même les navires de l’espace. Mais les plus « civilisés » vivent comme les Indiens du Pérou, auxquels ils ont emprunté leurs rites, leurs tabous et leurs dieux. Le vrai chef du navire n’est pas le commandant, mais une jeune femme inspirée, la Sorcière, que la Loi Nouvelle leur fait un devoir d’écouter.

Un homme n’admet pas cette loi : jeune aspirant tout sorti de l’Ecole, il se refuse à voir dans la Science une autre superstition. Lorsqu’on lui dit qu’il est dans la nature des choses qu’une danse de la pluie amène la pluie, de même qu’un circuit oscillatoire émette des ondes radio, il s’écrie triomphalement :

– Mais imaginez que la danse ait lieu et qu’il ne pleuve pas ?

– Imaginez, lui dit-on, que votre circuit radio ne marche pas ?

Il chercherait pourquoi, le réparerait alors.

– Si une danse de la pluie échoue, le sorcier fait un examen, il trouve ce qu’il croit contraire, il fait amende et organise une nouvelle danse. Tôt ou tard, cela réussit. Quant à vous, Lieutenant Hall, je ne crois pas que vous réussissiez à réparer votre radio du premier coup non plus…

Il vaudrait de citer toute la nouvelle, non seulement parce qu’elle pose en clair le problème trop actuel de la domination de la matière, mais aussi parce qu’elle éclaire singulièrement l’une des particularités les moins comprises de la science-fiction : le retour aux fables et aux légendes d’antan, ou plutôt la tentative de rénover les plus anciennes traditions initiatiques de l’humanité, afin de les accorder aux exigences du monde technologique d’aujourd’hui.

Je pense, entre autres, à l’admirable Shambleau de C.-L. Moore, à Je suis une légende de Matheson, aux Enfants d’Icare d’A.-C. Clarke, ou à ce roman de Jean Ray où les thèmes mythologiques sont repris, actualisés et rajeunis par une forme inédite. Les vampires, les démons, les fées, Lucifer même n’y sont plus seulement décrits comme des symboles et des mythes mais manifestés comme des résonances de la vieille inquiétude humaine. Chez les plus grands de ces écrivains et chez le créateur du genre, Lovecraft, l’angoisse ne naît certes pas de l’affabulation mythique mais apparaît développée, agrandie à l’échelle du temps par une constante référence au passé de l’humanité. Elle torture l’esprit du lecteur comme le ferait cette évidence que l’homme est prisonnier de forces qu’il ignore et que la technique n’a pas dominées.

Quelles peuvent être ces forces ? Ce n’est pas au romancier de nous le dire, moins qu’à tout autre au romancier de science-fiction, que ses méthodes de détection (d’introspection ?) apparentent plutôt au poète qu’à l’écrivain naturaliste.

A la lecture de Marianne Andrau, de Jacques Sternberg, d’Arthur C. Clarke, de Zenna Henderson, etc. il apparaît vite en effet que ces conteurs n’auraient eu que la ressource, il y a trente ans, du poème dadaïste et de l’écriture automatique. Si le mot « surréaliste » présente un sens, ce n’est pas chez André Breton qu’on peut le trouver, mais chez ces prospecteurs du sur-réel qui, pour pénétrer l’univers interdit où le subconscient secrète ses monstres, ont renoncé non seulement à toutes les méthodes scientifiques connues mais à la raison elle-même.

Sans doute, cet éloignement de la pensée consciente a été précédé, amené par des années de tâtonnements et d’innombrables ouvrages d’imagination feuilletonnesque. L’espace et le temps, la galaxie tout comme l’avenir et le passé, ont été les réservoirs inépuisables des fictions les plus délirantes, et l’on voit bien, ici encore, que le lecteur profane a pu être abusé par l’apparente naïveté de ces récits de cauchemar que traversent des fleurs mortelles, des animaux-vampires, des symboles vivants, des corps sans forme ou transformables, des énergies suspendues. Ces phantasmes cependant, quand un Van Vogt leur donne la vie, m’apparaissent à peine transposés de nos angoisses d’enfant et du mystère des nombres.

J’ai souvent vu préférer à ces tumultueux poèmes les longs récits ironiques où, sous le voile d’un « voyage dans le temps », nous est opposée la confrontation de nos manières de vivre avec celles d’un Viking ou d’un homme de la préhistoire. Ici, la satire se donne libre cours. Les grandes ombres de Gargantua, de Gulliver, de Micromégas fournissent ses lettres de noblesse à l’art de dépayser pour mieux faire comprendre.

Dans les deux cas pourtant ce même but est recherché d’étonner le lecteur, de le rejeter hors de ses habitudes de pensée, de le préparer enfin à l’indicible par une prise de conscience plus vive de l’universelle relativité. Le « space-opéra », de même que le pamphlet para-historique, ne fait que nous redire : « Nous ne sommes sûrs de rien et notre assurance sur certaines matières n’est jamais qu’un manque d’imagination. »

L’arrivée de ces voyageurs d’un autre espace a été captée au radar : on a reçu leur message. Mais on ne les voit pas se poser et on les cherche en vain sur la piste de l’aérodrome : c’est qu’ils ont la taille des microbes. Ailleurs, ces habitants d’un petit bourg tournent sans fin dans le dédale de leurs rues; le curé parait périodiquement à la porte de sa sacristie, le garde-voie régulièrement lève et abaisse son passage à niveau et Madame Pipelet, tout aussi méthodiquement, ses rideaux de cretonne : ce sont les habitants de la ville-jouet (Chad Oliver) et le bord d’une table est leur abîme. Ailleurs encore, les chats, les chiens dirigent le monde, les bêtes font la leçon aux hommes, des cités croissent et s’écroulent dans un autre temps que le nôtre, quelque chose qui est en nous et qu’on ne sait pas cesse de nous permettre de vivre.

Il est dans la nature (?) de l’homme que ce rejet par la raison d’une vérité absolue s’accompagne d’une intolérable angoisse. Le maître du relatif dans le domaine de la fiction, Jorge Luis Borges, ne trouve pas ici et là des accents moins désespérés que les philosophes de l’absurde. Ses paysages insaisissables, ses bibliothèques géantes où pas un livre ne reproduit exactement un autre livre, ses héros qui ne sont que les rêves d’êtres « un peu inhumains » que d’autres rêvent à leur tour expriment tout autant que le « ça » de Kierkegaard, le château de Kafka, l’éternel retour de Nietzsche, l’impuissance de l’esprit à cerner le réel et son désarroi de ne pas le pouvoir.

Tout se passe comme si nous avions perdu une « clé » sans laquelle nous ne pouvons ouvrir ni la porte du bonheur ni celle de la connaissance mais dont la possession peut-être nous ferait mourir (comme dans la belle nouvelle de Philip Mac Donald : Domaine interdit). La recherche de clé est depuis trente siècles l’unique propos de la philosophie et de la religion; depuis un siècle et demi, le propos de la science, mais, depuis très peu, le propos de tout être pensant. Soit que son esprit soudain ait évolué très vite, soit que la destruction des principes anciens le laisse vide et abandonné, l’homme d’aujourd’hui ne peut plus vivre sans comprendre. Quiconque écrit maintenant exprime à sa façon ce désespoir et ce refus, et ce n’est sans doute pas un simple hasard si les plus séduisantes histoires de science-fiction nous viennent du monde anglo-saxon et d’Amérique, celui-là fatigué de sa morale étroite, celle-ci saturée de rationalisme.

Tout n’est pas excellent, ni même très original, dans cette littérature dite « d’évasion ». Comme l’adolescent qui s’enfuit de chez lui est prêt à suivre quiconque lui parlera un langage autre que le langage paternel, l’écrivain fantastique écoute toutes les voix qui ne lui parlent pas raison. Tout ce que l’occultisme, la magie, les initiés ont gardé jalousement, secrètement, au cours des siècles – en dépit des rois et prêtres hier, de l’Ordre des médecins aujourd’hui – est recherché, retrouvé, catalogué enfin sous les noms à demi-officiels de paraquelque chose. L’envoûtement, la télépathie, le transfert de masse, le r^ve, le spiritisme, l’hypnotisme, la topologie (volontairement j’assemble ce qui n’est pas assemblable) constituent un domaine de choix pour ce réalisme irrationnel faussement nommé science-fiction.

Il serait impossible en si peu de pages et d’ailleurs sans intérêt d’établir une nomenclature de tous les embranchements qui mènent à ce domaine. La plus grande partie des histoires qui s’y réfèrent sont écrites en effet avec humour sinon avec loufoquerie. Quand le thème est sérieusement traité (je pense aux récits de Zenna Henderson, de J.-T. Mac Intosh ou de Stapleton), ce n’est jamais que pour souligner la quasi-impossibilité pour notre esprit, au stade actuel de son évolution, de s’adapter à ces talents surhumains.

Même s’il arrive parfois qu’un très grand écrivain, comme C. S. Lewis, nous rende sensible organiquement en quoi consiste cette impossibilité. Dans son récit, Le pays factice, le narrateur pénètre dans l’esprit d’une femme qu’il voit pour la première fois. Ce qu’il y découvre est plus déroutant pour son propre esprit que ne le serait le paysage le plus absurde; prolongée, l’expérience mènerait à la folie. On ne pense en effet qu’en termes de cohérence. Mais, si la clé existe, elle est en nous, au plus profond de nous-mêmes, dans le « ça » freudien en quoi il n’est pas interdit de voir comme un miroir du « ça » existentiel. Robert Abernathy est peut-être l’un des auteurs qui ont su le mieux romancer cette donnée abstraite. Dans son récit L’axolotl, un navigateur spatial, saisi de la folie de la solitude, rejette toute protection, ouvre les portes de son navire, détruit les appareils du bord, meurt à ce qu’il était et devient ce qu’il voulait être : sourd, aveugle, privé de l’usage de son corps et peut-être de son corps même : un être de l’espace.

Un autre texte d’Abernathy, dont j’ai oublié le titre, nous décrit l’attaque d’un astronef par des forces invisibles qui rongent les cerveaux des passagers et en prennent possession : un seul être leur résiste, l’enfant pas encore né, qui sauve ainsi sa mère mais va naître différent. « A quel point différent ! » conclut l’auteur.

Cette idée kafkaïenne de la métamorphose alimente une partie non négligeable de la littérature fantastique : de récentes expériences biologiques lui donnent des bases nouvelles. « Je est un autre », disait Rimbaud. Et il disait aussi : « Pourquoi regretter un éternel soleil, si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine ? » Nous ne nous sommes jamais sentis si engagés qu’aujourd’hui – engagés à être autres. Faudra-t-il redevenir des bêtes avant de muer en anges ? « Ce monsieur est un porc ». Faudra-t-il accepter d’être aveugles, sourds, culs-de-jatte comme les personnages de Samuel Beckett ? Ou bien, comme dans ce roman de Simak où une simple toupie est le passage de notre monde à celui de l’Eden, nous faut-il redevenir semblables à des enfants ?

Personne ne le sait et peut-être convient-il de ne pas le savoir. Le hasard est maître même dans le domaine scientifique : on ne découvre pas l’Amérique sans croire atteindre les Indes. Cet incinscient créateur, Simak encore nous en donne une amusante allégorie dans sa nouvelle Spectacle d’ombres, où nous voyons des savants étudier quinze heures par jour le problème de l’origine de la vie sans parvenir au moindre résultat – et créer la vie, par hasard, au cours des jeux qu’ils organisent le soir pour se distraire.

A ce point, il devient difficile de parler de « Science-fiction » – et de littérature même. Les romans de Van Vogt, de Simak, d’Asimov, de Clarke sont de moralistes et de métaphysiciens bien plus que de romanciers : leurs personnages ne vivent pas seulement dans un univers différent du nôtre, mais ils sont eux-mêmes différents, obéissant à des lois, une éthique, un système de pensée dont les éléments épars se trouvent dans Einstein, Broglie et Bohr aussi bien que dans Bergson, Freud, Gurdjieff et Khrisnamurti. Ils semblent avoir fait fait le partage entre le mythe, mensonger mais nécessaire et efficace, et l’abandon sans condition aux fantaisies de l’improbable. Cet auteur-ci, sans doute, est plus spiritualiste, plus matérialiste celui-là. Mais l’important n’est plus dans ces distinctions périmées. Le statisticien de l’avenir de Fondation n’est pas tellement dissemblable du prophète involontaire des Enfants d’Icare. Pour Asimov comme pour Clarke, le destin de l’humanité est contenu dans ce que nous sommes; le pourquoi de la vie se découvre en la vivant.

Il est encore trop tôt pour décider ce qui l’emporte ici, du rêve farfelu ou de l’intuition créatrice, pour décider quelle part le « réalisme irrationnel » prendra en fin de compte dans l’élaboration de la morale de main qui, provisoirement, nous apportera la clé que nous cherchons; trop tôt pour voir dans ces balbutiements l’alphabet d’un nouveau langage. Mais, de même que jadis les bouffons et les joueurs de viole étaient les seuls à dire leurs vérités aux rois, de même que les romans-feuilletons du début du XIXe siècle portaient germe un avenir socialiste auquel les meilleurs esprits se refusaient à croire, il n’est pas impossible que la scienc-fiction soit aujourd’hui l’unique moyen de nous faire réfléchir sur des problèmes fondamentaux que l’outrecuidance des professeurs, la mauvaise foi des édiles et la futilité des écrivains « sérieux » passent allégrement sous silence.

Jean-Charles Pichon

1957

En 1997, Jean-Charles Pichon écrivit pour une revue de Science-Fiction, la critique d’un roman d’Anne Mc Caffrey.

Les enfants de Damia

Par Anne Mc Caffrey

(Rendez-vous Ailleurs)

Au tout premier abord, l’histoire apparaîtra banale; telle que cent – ou bien mille – romans de science-fiction l’ont déjà dite (Van Vogt et Asimov, ici, demeurent les modèles incontournables). Une race extra-terrestre mais quasi-humaine (les Dinis) est attaquée par une race extragalactique, totalement inhumaine (les Coléoptères) : elle fait appel aux Terriens pour repousser l’envahisseur, puis pour tenter de l’anéantir.

Deux traits originaux, cependant, distinguent ce roman de ses prédécesseurs. De caractère éthique, sinon moralisant, ils illustrent tous deux le principe le plus riche et le plus chargé d’avenir de nos démocraties : comprendre l’adversaire afin de le vaincre, l’imiter, lui ressembler, se faire lui pour éviter le conflit, triompher de la guerre et de ses désastres.

Le roman le développe, ce principe, sur deux plans.

1- Le monde des Dinis, comme celui des Terriens, est très hiérarchisé : ce sont de Grands Etats, où la jeunesse, les adolescents apparaissent entièrement conditionnés, régis par les adultes. Il suit que les maîtres – adultes – des deux mondes ont la plus grande peine à s’entendre, sinon à s’accepter, chacun défendant son empire et sa conception de l’Univers. Au contraire, les adolescents seront naturellement fraternels. A travers l’histoire même d’un jeune humain, le héros –de sa puberté à l’âge adulte – et de celle de ses amis Dinis, c’est donc l’évolution d’une sympathie croissante et d’une alliance fructueuse qui nous est racontée. Lorsqu’un astronef des Coléoptères sera détruit et récupéré, le même héros, maître en informatique « virtuelle » sera le plus capable d’en reconstituer l’ensemble et de pénétrer, par, suite, le secret de l’ennemi : la Ruche, principe et fin de toute sa culture.

2- Mais la distinction première, entre adolescents et adultes, n’est pas le sel fondement des deux races humaines. S’y juxtapose une distinction seconde, entre les sexes. La fille, bien qu’elle soit aimée autant que le garçon, nous apparaît comme reléguée en une activité bien moindre pour ne pas dire très amortie. Le Mystère est que, chez les Terriens, la femme-mère y a conquis des privilèges, puis une maîtrise sans cesse accrue. En une hiérarchie décidément matriarcale, mais d’abord familiale, c’est la Grand-Mère qui décide de tout et dont l’autorité – indiscutée – prévaut.

Or le second héros du livre, une héroïne, Zara, une fille à peine pubère est le seul personnage (une nouvelle Antigone) qui, transcendant la loi, va crever les défenses viriles, pénétrer dans le monde interdit : la prison de la reine Coléoptère et en pénétrer les secrets (entre autres, la terreur et la nocivité du froid).

En même temps, sur le plan purement militaire, s’est révélée la faille, la faiblesse de l’Ennemi : l’interdiction, propre à certains insectes, de la multiplicité des ruches – qui les rend de fait suicidaires, détruisant eux-mêmes ruches, reines, essaims en surnombre. Si bien que la Guerre Suprême s’achèvera sans conflit : il suffit de laisser l’Adversaire maître chez lui.

Les envahisseurs n’étaient que des évadés, condamnés à périr de froid, sinon à être exterminés par leurs propres maîtres.

On ne peut s’empêcher de songer à la réalité la plus étrange de notre temps : il n’était pas utile, pour les Américains de faire la guerre aux Russes; l’adversaire, en son sein, portait le principe même de sa destruction.

S’il faut, pour éviter le désastre, comprendre, puis devenir son adversaire, l’adolescent le peut mieux que l’adulte; la femelle y parvient plus avant que le mâle.

Doublement à méditer !

Jean-Charles Pichon