LE PETIT METAPHYSICIEN ILLUSTRÉ

SOMMAIRE

La mise au point

En guise de préface (1977)

Préambule – LES DEUX ACTEURS – la rentrée en soi – le principe de causalité – le principe d’identité – le gagnant – LA DESIGNATION – la sortie de soi – le morceau de viande rouge – 1984.

Première partie : Une confection d’inventaire

I LE PROCES

La complétude et le maintien – l’accomplissement – le même et l’autre – partition et parturition – les trois et les quatre – éléments et qualités – complétude, opacité, récurrence.

II LA FIGURE

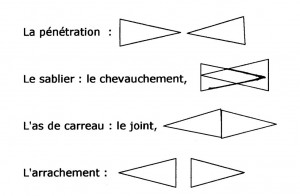

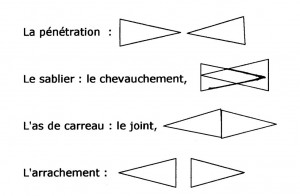

Pourquoi un inventaire? – la définition – histoire des inventaires – le motif et le joint – l’inversion – les dernières figures – la caverne et l’autel – le suffrage et l’écart.

III LES LOIS

Leur trilogie – les lois de la polarité – les lois de la finalité – les lois de localisations – thermodynamique et information – une génération inventive.

IV LA FORME VIDE

L’attrait de l’abîme – brimborions et pendeloques – la 1ère application : le même et l’autre – la 2ème application : le contenant et le contenu – la 3ème application : ordonnancement et passage.

V LES MANEGES

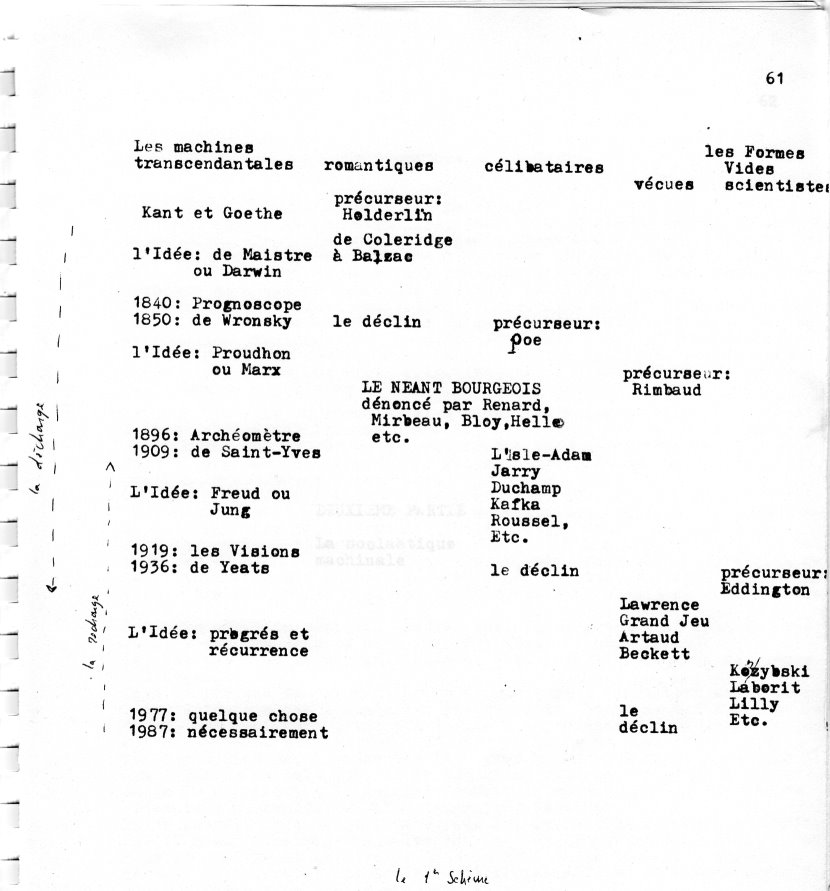

La disposition – les visions – note – des projections et des relations – le premier schème.

Deuxième partie : la scolastique machinale

I LA PROCEDURE

L’anguille et la civelle – la mère CMISA – je pense, donc je suis – les inscriptions – les descriptions.

II LES VALENCES

Lettres ou nombres? – le mode et la relation – les trois valences – des rapports primitifs – les deux mues – moins et plus – les points et les tirets.

III L’UNITE

La soif et la mesure – avant et après – la moyenne – les matrices – la moyenne sectorielle – l’unité définie – l’amalgame.

IV LES DIMENSIONS

La symétrie – matériau, proportion, niveau – les matériels – proportions et liberté – l’Espace et la durée – les associations – l’unité potentielle – contenance et liberté.

V LES RELATIONS

De la coexistence des systèmes mathématiques – définitions de l’infini – les relations d’équivalence – de l’unité originelle – insuffisance des relations.

VI LA VIS SANS FIN

Le contenant et le contenu – la marmite libératrice – la gestion ou jection – l’écart et sa correction – le passage et sa clusion – suite – les descriptions et les actes – l’horizontal et le vertical.

VII LES DEUX UNITES

Les jugements et les lois – l’articulation – la réduction – pourquoi le vocabulaire? – les suspens – applications.

Troisième partie : les verdicts zodiacaux

I LE VOCABLE VIVANT

La crise des vers – les étoiles de midi – l’enroulement – trois formes vides – les vivants et les morts – une notation chronologique.

II LES ACTEURS

L’horizontal et le vertical – le rôle et l’emploi – la station et l’état – le principe et le drapeau.

III LE SUCCESSIF ET LE SIMULTANE

La presse – le PAN – la primauté – la projection – le voyage – les sens.

IV LES MOYENS

Le voyage précisé – les opérations – les pas – la complexi-fiction – l’instance.

V LE VERDICT ZODIACAL

Le prévenu et l’inculpé – la partition – la parturition – l’appareil – l’accusation – la précession – la culpabilité.

VI UNE FIGURE TEMPORELLE

La prétention inévitable – l’analemme – la bande de Moebius – le palimpseste – le jeu des vocables.

VII CONTRE DUMEZIL

Pourquoi ce détour? – les deux parts – la maladie – le Grand Guerrier – le Sagittaire – la règle du jeu – éternité du zodiaque – le labyrinthe.

Quatrième partie : l’objet-dieu

I LE SERPENT VERT

Au-delà de l’artifice – des chronologies – Märchen – commentaire – l’antérieur et le contenant.

II DU POISSON AU VERSEAU

La relation et la projection – les sept voyages – les personnages – les deux successions – la troisième croix.

III LES TROIS MORTS

La mention et l’usage – lectures longue et courte – l’Apocalypse – a) des voyageurs et des temps – b) des phases de l’unique – les trois morts.

IV POURQUOI LES SEPT

De l’opacité des machines célibataires – le discours renaissant : mantic consugens – le Temps et l’étendue – l’étendue et la durée – la durée et l’Espace – l’Espace et le Temps – les 2n (le récit et la séquence).

V LES BIBLES DE PIERRE

L’édification – la bible d’Amiens – d’un dieu l’autre – les nombres mutants – le problème des chronologies – les illusions – la représentation.

VI LES SOULAGEMENTS

Le problème – la monture – l’émargement – l’emprunt et la restitution – les niveaux – la diagonale – pour continuer – la diagonale et ses jeux.

VII VADE MECUM

le double mensonge – le procès, le voyage et la vie – l’objet kantien – les dialectiques factrices – les trois centres – la danse des nombres – l’inexprimable.

Les cinq poèmes et leurs tables

1 – En Un

CONSTRUCTION DE LA MACHINE

2 – Hybrides

CONNAISSANCE DE L’OBJET-DIEU

3 – Le dialogue

EN CETTE HEURE DU SERPENT

4 – L’arbre : un poème de nombres

UN ARBRE PLANETAIRE

5 – Les délivrances

La mise au point

Partout dans le monde il y a des gens qui ne feraient pas de mal à une mouche et qui pourtant torturent leur compagnon ou leur compagne, détruisent des réputations et mènent les meilleurs au suicide, vendent et achètent les armements qui accomplissent les génocides.

Il y a des hommes qui ne diraient jamais un mensonge, par exemple : je vous aime, quand ils n’aiment pas et qui pourtant vivent dans le mensonge. Ils disent : la vérité est supérieure à toutes les religions, lorsque leur religion se nomme Vérité. Ils disent : Dieu est toute bonté, ce qu’il est non moins évidemment que toutes les peurs et tous les courages, toutes les sciences et tous les jeux, toute l’ironie du monde et sa prise au tragique. Et l’envers du Bien, s’il est Tout.

Il y a des femmes aussi qui agissent comme ces hommes et tiennent les mêmes discours. Plus nombreuses, peut-être, puisque elles meurent moins jeunes.

C’est pourquoi on se gardera de telles affirmations douteuses, proférées comme en marge de sa propre existence, et plus généralement de toutes les formules qui, à vouloir trop dire, ne disent rien. On traquera Dieu avec des nombres, avec des noms interchangeables et des figures géométriques, ou bien on laissera les dieux tranquilles, car ils n’ont pas pitié du chasseur malheureux.

Un jour de septembre 1985,

où j’ai commencé d’écrire ce livre

sans savoir si je le finirais.

En guise de préface

(1977)

Le préambule

Les Athéniens ne voulaient pas croire que l’Amour désirât le Bien; ils voyaient en lui l’amant de la Beauté. « Quoi donc! leur dit Socrate, L’Amour n’est-il pas beau? – Assurément, il l’est. – Est-ce qu’on désire ce qu’on a? ».

Des ironies furent autres, telles que de Jésus: « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché jette la première pierre » (puisque vous me parlez de justice). Ou bien: « Quelle figure orne cette pièce? – Celle de César. – Rendez donc à César ce qui lui appartient » (puisque vous me parlez de la dette). Telles que de Cues, inventant son principe de Contradiction aux extrêmes, ou de Rabelais, de Nietzsche, enseignant le Gay Sçavoir. Mais ce rire dionysiaque, ce fatal retournement aux jointures des extrêmes, ce renversement du mythe qu’entraîne sa « mention » sont encore l’ironie de Socrate, le refus du signifié, l’appel au signifiant.

Le « Personne » d’Ulysse ou son naufrage ultime, près de l’île voisine d’Ithaque, au retour d’un voyage de dix années, sont des éclats de rire, comme les contradictions voulues d’Emmanuel Kant ou les mésaventures de K., qu’il s’agisse du procès inévitable ou du château inaccessible. Bien que Kafka, Kant ou Homère ne soient pas des clowns patentés. La littérature, l’art, la philosophie même sont pleins de ces ironies, car ceux qui vivent dans la mémoire, qui survivent, sont ceux qui ont su les manier.

Le réel non plus n’en est pas avare. Un jeu de mots, parfois, libère de l’angoisse, tel que le double sens du mot sens (un vecteur ou un signifié); ou un jeu de choses relance la quête. En mars 1974, alors que j’hésitais à reprendre la mienne après tant de livres écrits (et si mal lus!), il est possible qu’un tel jeu m’en ait donné le soudain courage. C’était dans la campagne, non loin de Garons. Je gravissais un sentier parmi les vignes quand, tout à coup, un mur m’a barré le chemin. Or, il n’y avait jamais eu de mur en cet endroit: le chemin qui montait n’était pas une impasse. Quelques secondes plus tard, je vis que le mur marchait (comme s’est mise à marcher la forêt de Macbeth). Une minute plus tard, il avait disparu et la voie était libre. Ce n’avait rien été qu’un troupeau de moutons qui traversait lentement un chemin transversal, au sommet de la côte. Dix souvenirs me vinrent alors, d’autres murailles dressées contre ma vie et que j’avais reconnues pour des troupeaux de moutons. Le plus souvent: une foule transversale, acclamant le Maréchal ou le Général, selon le cas, allant de l’est vers l’ouest ou au contraire quand je montais du sud au nord… Mais, toujours, quelle joie, que de déceler l’illusion, que de voir s’effilocher la continuité feinte!

La muraille éclipsée, on se prend à rire. Du rire de Socrate, de Jésus, de Rabelais, de Nietzsche, de Kafka, quand, le concept éclaté, ils ont vu de leurs yeux le chemin se rouvrir, l’horizon se représenter.

Mais, bientôt après, je ne riais plus, défait et démembré moi-même, par la faiblesse, l’incertitude et l’outrecuidance de mes sens (dans le troisième sens du mot, non plus vecteur ou signe, mais appareil). Car, s’ils ne distinguent pas un mur d’un troupeau, que puis-je en attendre? Que demeure-t-il, en fin de compte ou en fin de parcours, de la réalité?

Pour la nommer, la définir et la contenir, je l’ai trahie, elle, le mur-troupeau, la mort-éternité. Ne me suis-je pas trahi en la trahissant, choisissant l’arrêt, trop de fois en ma vie, dans la voie ouverte? Ou, croyant l’épouser, ne me suis-je pas perdu? Ne l’ai-je pas perdue en une autre confusion? Car, en un autre temps, le troupeau est mur aussi, aussi longtemps qu’il passe. Mortel, la mort au bout, je ne suis pas immortel, et le troupeau est fait de ces murs séparés: les individus qui composent la foule.

On peut bien rire, alors. Le rire est épouvantable: il nous jette au néant.

Vivant de cette censure et dans cette confusion, comment puis-je vivre encore? Dire JE? Dire l’univers? C’est le problème que pose ce texte, quelques feuillets extraits d’une quête de quatre ans et d’un millier de pages. Il ne dit que la difficulté de dire, l’objet d’une part, le sujet de l’autre, l’un et l’autre censurés – ou confondus.

Puis, un jour, une idée bizarre m’est venue. Que l’Ecclésiaste n’a pas eu tort d’écrire le verset scandaleux (monstrueux, quand il porte le supplice de Bruno, l’exclusion de Galilée): « le soleil se lève et se couche, la terre demeure immobile ».

Car, c’est de la terre que j’observe l’astre. Comment mon poste d’observation ne serait-il pas stable? Qu’observer d’un poste mobile?

Lorsque tout bouge autour de moi, ne faut-il pas que JE, pour juger du mouvement, se considère comme stable, infaillible, éternel, ou bien qu’il renonce à juger? La notion de stabilité dérange : à la limite, elle rend dérisoire le jugement. Mais la notion contraire fait de JE un imposteur, car il ne pouvait pas juger.

Il n’est pas d’objectivité qui n’exclut d’abord l’objectif (la caméra ou le cerveau, mon lieu d’observation et le temps où je vis). Lorsque Kant a rejeté dans le transcendantal toutes les transcendances, quelque chose le transcende encore: sa pensée. Elle seule n’obéit pas aux règles qu’elle formule (c’est son droit) et qu’elle impose (son crime). Il n’est pas une science ou une théologie qui, levant plus haut un pied, ne s’assure plus fermement de l’autre. Celui pour qui tout bouge s’est situé en dehors, dans le non-mouvement du dogme ou de la loi, avant de l’oser dire.

Ni les nombres savants, ni la folle certitude ne m’aveuglent à ce point. Sur l’ironie de Socrate, sur le mur et les moutons, sur le mot de l’Ecclésiaste se fondent mes ouvrages. Mais il est vrai que, depuis le 14 mars 1974, je danse, l’un de mes pieds s’assure toujours avant le lancer de l’autre.

LES DEUX ACTEURS

1

La rentrée en soi

Je jouerai assez dans ce livre: il n’est que jeu, mais un jeu de bridge ou d’échecs, qui se fonde sur des règles précises, non pas sur la visite de l’ange, qui se situerait hors des règles. Il ne m’est pas entré tout entier dans le cerveau comme Athéna sortit du crâne de Jupiter ou Dionysos de la cuisse du dieu. Je n’ai pas connu la conversion (mondaine) de saint Vincent de Paul, de Cocteau, de Claudel ou de Frossard, au bon moment, ni celle (à rebrousse poil et au mauvais moment) de Dante et de Kâbir, de Daniel, de Ramakrishna, du Bab…

Ou bien je les ai connues, tantôt l’une, tantôt l’autre, vingt fois en cinquante ans, dont plus de la moitié en cet âge incertain qu’on prend pour l’âge de raison et qui s’est prolongé pour moi au-delà de l’adolescence. De sorte qu’elles ne me furent pas des conversions mais, plutôt, des retournements à quelque humus antérieur. Presque impossibles à circonscrire dans le temps…

Impossibles tout à fait, si je n’avais eu mes livres, mes ébauches du Livre, mes journaux. Et, bien sûr, les ouvrages d’autrui, milliers d’ouvrages – ou n’est-ce pas des dizaines de milliers? – qui me forgeaient une âme universelle.

Je ne sais que tirer de mes expériences propres ou de celles d’autrui des traces dont on a dit que je les recensais seulement. Il y a huit ans, mon fils aîné: « Tu te prétends un créateur, mais tu ne crées rien! » Le mot m’a fait mal, JE est ainsi: l’amour-propre a sur lui plus de pouvoir que l’évidence. Mais le mot était exact: on ne peut se dire un créateur lorsqu’on nie le principe de causalité.

Je ne puis non plus m’en repentir.

Si, malgré le refus ou le rejet du miracle (je ne dis pas: son absence, car des miracles me furent donnés, que mes autobiographies recensent), je me considère encore comme conduit, n’est-ce point par la grâce de tous ces plagiats, de mes œuvres et d’autres, dont l’indécence eût dû me détruire, alors qu’elle m’a constitué?

2

Le principe de causalité

Allons plus loin: ce cynisme ne fut pas inconscient, ni hasardeux son fruit. J’avais dix-neuf ans, matelot à Rochefort, quand Nietzsche m’a suggéré le vocable: « moraliste indélicat » pour désigner le moraliste qui ne se préoccupe pas de dire vrai, ni vertueusement, quand le discours profite.

Deux ans plus tôt, mon camarade Ross et moi, nous avions inventé la méthode des surcauses, qui renversait le principe de causalité. Quatre ans plus tard, en 1943, je commençais d’élaborer L’Ethique (la mienne), à laquelle j’ai travaillé chaque jour pendant quatre ans, avant et après sa publication dans la revue Prétextes (créée à cet effet).

J’ai souvent dit par quelles étapes le refus du principe m’a été imposé. Au départ: le refus d’une causalité métaphysique: le dieu « incarné » de Hegel, puis le dieu créateur, séparé du monde, puis le dieu émanant et immanent des juifs, des brahmanes, des législateurs. Plus tard: le refus d’une causalité scientiste, à partir de l’atome originel, du premier soleil, du premier vivant, du premier vertébré, mammifère, homme…

L’idée était en moi dès mon affirmation de 1937: le jour coïncide avec le lever du soleil, par lequel on l’explique. Mais l’explication de l’effet par la cause, inventoriée après l’effet, n’est rien d’autre que le « péché » philosophique, que les philosophes nomment un « cercle ».

Or, non seulement les philosophes (ou, du moins, les plus honorés d’entre eux) mais les savants, qui les dénoncent ont toujours sauvegardé ce cercle, par le raisonnement dit « ad hoc », que le système a exigé. Puisque, au départ, toujours, ils se disent en mesure, sans l’avoir démontré, de créer LE système.

Refusant avec dégoût, en mon année de philosophie scolaire, un principe dont je distinguais le faussage, je refusai d’abord toute philosophie. La poésie me suffisait alors, qui ignore sa cause; plus tard, ce fut la soumission aveugle aux mythes, de la Patrie (en 1939), de l’Amour l’année suivante, de l’Œuvre, de la Liberté, de la Citoyenneté du monde et de l’Egalité (en 1950), de la Famille, plus tard encore. De la Vérité, au passage, et bien sûr de la Fraternité…

En même temps – de 1937 à 1957, pour faire court – je m’efforçais de trouver un chemin contraire à celui de la causalité et de l’entropie. Mais ce chemin eût été de l’avenir vers le passé, de l’inertie (contre la vitesse), de la néguentropie, de la résurrection, du miracle, contre la voie mortelle de la rationalité. Comment le découvrir, alors que tout mourait autour de moi, en moi?

Indiscutables en leur principe, contraires au principe de causalité, la méthode des surcauses, la vocation du moraliste indélicat et toute éthique demeuraient imaginaires, « mythiques »: j’avais pu les construire, admettre et signifier, je ne pouvais les vivre. Ma vie même (c’est JE encore) interdisait qu’ils fussent.

Je créais malgré tout, et malgré moi souvent, hors tout plagiat, un chapitre de roman, un poème, un dialogue, dont le « ton » me surprenait – si surprenant que je ne pouvais le reproduire. J’aimais à la folie ma femme, mes enfants, ne vivant que pour eux et soumis au démon qui me pressait de leur sacrifier même l’égoïsme de mes œuvres. Je combattais, un jour ou l’autre, pour une égalité des droits, des races, des sexes, des âges, sans douter pour autant des âges, des sexes, des races – et m’assurer de l’inégalité nécessaire des droits (le roseau n’a pas les mêmes que le cèdre). Pour une libération surtout je combattais, qui m’eût arraché à ce couple, à cette famille, à cette patrie, à cette humanité, auxquels je sacrifiais ma vie.

Mais ni ces œuvres ni ces amours, ni ces délires justiciers, ni les révoltes les plus vaines, qui constituaient aussi ma vie, ne m’offraient la moindre chance de m’en abstraire. Au contraire, à toutes fois, ils m’usaient un peu plus, m’approchaient de ma mort. Plus j’ajoutais à JE, plus ces ajouts me précipitaient à la destruction de JE. Il n’était aucun de ces détours, effectués ou suivis pour me survivre, qui ne me conduisît seulement à la raillerie ultime du Trou.

Je ne mourais pas, petit à petit comme procède l’abîme, sans que mourût une volonté d’œuvre ou un amour, une soif de justice, une révolte avortée. Je n’inventais rien qui ne fût délire; il n’était pas de délire qui ne fût la mort plus prompte. Je suis mort mille fois, le plus souvent sans savoir de quoi je mourais.

Un autre dit qu’il n’était pas possible d’être aussi sot.

3

Le principe d’identité

Au milieu de l’année 1957, je cessai de créer, et même d’écrire. Comme toujours, ce n’était pas de ma part une volonté délibérée. Grasset me refusait mon dernier manuscrit (une suite de « L’autobiographe ») et, bien sûr, je ne pouvais l’offrir à un autre éditeur. J’étais à bout de forces, aussi.

Je me laissai conduire d’une boîte à l’autre.

Je parle de la manie de boire, qui me vint alors et commença de me jeter, d’un soir l’autre, dans un bar différent – dans le même « enfer bleu »(1). Mais je parle également de la manie de lire qui, pendant près de quinze ans, m’avait abandonné. Car chaque oeuvre parfaite est bien comme une « boîte », où l’on s’enferme huit jours ou dix-huit mois.

Je croyais les avoir toutes faites (comme on fait le tour de sa chambre ou de l’Europe), mais l’ignorance que j’en avais, où j’en étais, m’apparut infinie. Des milliers de livres avaient paru, pendant mes quinze années d’absence: presque tous renvoyaient à d’autres milliers d’autres, dont personne n’avait parlé, dans le milieu ou le « média » qui m’avait recouvert au cours des quinze années.

Ignorant Bataille, Reich, Artaud, Michaux, Borgès, qu’aurais-je su de Sumer, du Rig Veda, des religions amérindiennes, de la prophétie médiévale? Ne sachant rien de Shelley, de Goethe et de Molière que ce qu’en dit l’Ecole, qu’aurais-je imaginé de l’audace baroque, de la science des tragiques grecs? L’ignorance qu’imposent les universités et que prolongent les médias, elle ne tient pas au rejet de quelques oeuvres maîtresses: une aliénation l’entretient, de toute « âme », de Balzac et de Flaubert, de Racine, de Hugo. Mille coupes ne tendent qu’à rompre le fil d’une continuité que l’Histoire n’interrompt pas.

Je ne pouvais, il y a vingt ans, déceler ce fil. Mais la charge des impostures m’épouvanta. Une obsession me tenait, que formulait déjà un roman de 1952, « Sérum et Cie »: l’inexistence de JE, fabriqué de morceaux innombrables. A l’époque, rien de plus qu’une trouvaille littéraire, peut-être un alibi. Je rejetais sur l’AUTRE le mauvais, le mensonge, le crime (que tribunaux et médias ne nommaient pas ainsi): la mort de ma femme France, et sans doute bien d’autres, imposées par mes livres, mes délires, mes absences. Je nommais cet AUTRE Pigobert (Charles), puisque je me nommais Jean-Baptiste Constant Marie. J’y voyais le Pip bardé d’or, le culotté, le botteur de culs, l’infâme, puisque Baptiste était l’Auguste, le sans-culotte ou l’ange tombé des cieux.

Une difficulté demeurait, sérieuse – elle me bloqua pendant dix ans -: faire la part en moi de Jean-Baptiste et de Pig. Ils se révélaient, chacun, une infinité d’êtres.

Illustration Pierre-Jean Debenat

Si je me dénombrais deux, pourquoi pas quatre, seize ou soixante-quatre? Je n’analysais pas mon actif, mon passif, sans y trouver cent éléments divers, a, b, c, d, dont je ne pouvais pas toujours dire lequel était de A, lequel de B. Ce besoin de Baptiste, Pigobert le comblait; ce désir de Pigobert, il arrivait que Baptiste le réalisât. Un cercle rouge a-t-il sa place dans un ensemble de choses rouges ou un ensemble de figures géométriques?

Le choix s’y dissipait seulement, niant le JE, qui avait pu encore choisir. Si le réel n’était que cette diversité, ce puzzle, Pig s’en voulait le recenseur et, par le recensement, le maître. L’Unité dont Baptiste se prévalait, elle n’était que l’élan qui le portait à se détruire. Baptiste – l’homme du baptême – se défendait à sa manière: il disait le puzzle sans fin – et que le carnaval ne mène en aucun cas à l’efficacité: que Pigobert jouât de la mort, cela ne l’empêcherait pas de mourir. Pire: il ne revêtait d’autre masque, d’autre loup que de la Mort elle-même. Le masque interdisait que Pigobert eût un corps.

Mais à chaque expérience nouvelle, le Baptiste seul mourait en moi, sous les coups, les épreuves, les stresses, les entropies: le Baptiste enfant, adolescent, adulté, mûrissant, le chrétien, le catholique enjuivé, le patriote, le poète, le citoyen du monde, l’amant, l’époux, le père, le révolté, jamais las de s’anéantir si l’infini se pouvait atteindre au-delà des fins. Au contraire, le plagiaire, le tricheur, le comédien, le technicien survivait aux fins de ses masques; pire: il s’enrichissait de ses mues, toujours taillées à ses mesures. Aucun drame n’excédait en dramatique le temps perdu, l’ennui de la visite au tailleur. Si JE était ce qui dure, JE était Pigobert.

Comme la recherche d’un sens qui ne fût entropique m’avait rejeté du Sens, la recherche d’une unité qui se tînt hors des boîtes me rejetait de l’Unité. Une troisième réalité s’offrait, ni le sens causal ni l’unité métaphysique, mais le cens des unités qui me composent et qui, réellement, existent à l’infini.

Par ce biais, JE se redonnait une existence; il pouvait choisir de nouveau.

Mais serait-ce l’infinité du Cens ou la constance des Unités?

______________

(1) « L’enfer bleu » : voir dans la rubrique « Nouvelles » le texte portant ce titre.

4

Le gagnant

Dans les quatre ou cinq ans que je dis, où j’abandonnais à la fois le principe d’identité et le principe de causalité pour fréquenter les boîtes (des bars ou des auteurs), je rejetais également Pigobert et Baptiste, bien que le premier conquît encore par son cynisme et sa désinvolture, bien que le second prît des coups. Les autres – des femmes, surtout – payaient, soit que Baptiste les attendrît, soit que Pigobert en jouât.

Mais, en JE, le combat se poursuivait, sans pitié (du côté de Pig), sans faiblesse de l’autre côté.

Si, comme le voulait Pigobert, le cens des techniques nie le principe d’identité, Baptiste n’avait pas d’existence: il se complaisait en l’utopie. Si, comme le croyait Baptiste, le sens de la causalité n’est qu’entropie et s’il interdit d’être, Pigobert ne serait jamais que les masques dont il s’affublait: une chose de carton ou de plastic, par définition négligeable. Ni les échecs du chimérique ne pouvaient troubler le « réaliste », ni les inventions du tricheur ne pouvaient influencer durablement le probe.

Il n’y avait pas de solution.

En fait, je n’avais cessé jusqu’alors, de faire de l’un le contenant de l’autre, ou de prétendre le faire, dans la confusion de leur dialectique avec celles du corps et de l’âme, de la forme et de la substance, puis, en dégénérant, de l’apparence et de la matière.

En mon enfance chrétienne, je n’en pouvais douter: jusqu’en ses rêves charnels et son besoin de souffrir « pour une grande cause », Baptiste était mon âme; Pigobert, donc, mon corps. Les journaux de mon adolescence sont pleins de cette horreur de Baptiste pour le corps « qui l’emprisonne ». Par l’ascétisme, un jour, il espère vaincre la Bête (le Hyde de Stevenson).

Vingt ans d’école, de lycée, de faculté avaient fait de Pigobert un maître de l’esprit scientiste; c’était Baptiste qu’on exilait dans l’irréel, ou dans quelque servage (l’emploi) s’il tenait – on ne savait pourquoi – à subsister. Il n’avait pas rejeté le principe de causalité par amour-propre, esbroufe, esprit de contradiction, mais pour perdurer sous le fardeau immense. Il avait donc aussi une manière de corps, puisqu’il avait tenu.

Plus tard, beaucoup plus tard comme on l’a vu, j’en étais venu à ne pas douter que Baptiste fût mon unité charnelle – après tout, c’était lui le payant, le débiteur payant ma dette, le masochiste – et Pigobert le puzzle, qu’il excellait à reconstruire.

Mais c’était dire que Pigobert ne cessait de sauver Baptiste: sans celui-là, celui-ci eût-il survécu?

Jouant de Pigobert comme d’un esclave utile, je lui donnais tout le possible: l’escrime, la création ludique, le poker, les dames, puisque une technique nouvelle, ou une femme nouvelle lui suffisait.

De ces dons minimes il s’engraissait.

A coups de parties victorieuses, de romans couronnés, de femmes séduites, Pigobert réduisait Baptiste. Deux ou trois années folles eurent raison de l’imbécile. Bien vêtu, bien nourri, largement abreuvé, Pig fut de nouveau le roi, en cette quarantaine qui asseoit l’homme. Le poète, on l’eût laissé crever sans remords, mais on honorait l’homme de lettres, le journaliste, le scénariste. On me demandait des livres, des essais, des articles, le cinéma me découvrit. Mes enfants devenant des hommes et des femmes, je me donnais leur âge. Je perdais plus de temps à chasser les femmes comme on chasse l’importun qu’à les chasser comme la proie.

Pour ce roi, formellement visible, Baptiste ne pouvait être que le sale petit esprit, crédule et tourmenté, dont les vagues révoltes agacent plus qu’elles ne font peur. Il m’agaçait surtout par sa croyance, inébranlable, de m’avoir créé, un jour d’hiver, pour se débarrasser de son mal et de sa peur. Il ne me suffisait pas de l’avoir recouvert de mon mètre quatre-vingt deux, de mes quatre-vingts kilos, de l’avoir ramené à l’état de blafard et fuyant ectoplasme. Il fallait que je l’eusse précédé.

Je rameutai mon enfance: cinq de vie pleine et libre, auprès de l’océan et parmi les rochers. Je me souvins de mes ancêtres, les fiers Bretons, et, par eux, de vingt générations de Celtes captifs des saints Patrick et Guénolé: en moi bouillait le sang des pilleuses d’épaves, exigeait de renaître un cerveau carnivore, au-delà des esclavages. Je méprisais l’alter ego à ce point que je fis appel à lui pour compulser les livres, les manuscrits, pour écumer toutes les bibliothèques. Docile, il m’apportait les documents dont je pimentais mes salades. Je n’avais pas à le combattre: loin de me résister, il admirait ma verve, s’en sachant incapable, il adorait mes ordres. Son maître, son univers, son « père »? Pourquoi pas? Il me donnait l’Unité, que je ne réclamais pas. Elle m’anéantit.

Cela ne se fit pas d’un coup, car je distinguais mal en quoi le Souverain, le Roi, n’est pas nécessairement l’Unique, qu’on peut être celui-là sans être celui-ci. Mais, petit à petit, je cessai d’acheter des vêtements neufs, de pourchasser les femmes, d’écrire des scénarios. Recouvrant une manière d’audace, Baptiste me défiait de m’inventer une « boîte » où je pus, à la fin, entièrement m’accomplir; je ne l’écraserais définitivement, je le sentais bien, que dans un univers construit à ma taille. Il avait raison sur ce point: mes jeux étaient trop courts pour moi, trop dérisoires.

JE avait créé le piège; allié de Jean-Baptiste, il jouissait de l’embarras, de la naïveté du clown. Car JE n’est que jouissance: plus Pigobert que Pig, jamais là où l’on croit, mais toujours à côté, sous l’autre coupe ou tasse, maître es-bonneteau.

Ou bien j’avais choisi Baptiste, peur-être parce qu’il était le vaincu, le plaintif, l’avorton – réduit à ce point qu’il n’osait plus « la ramener » que dans les heures de colique ou de migraine, au lendemain d’une cuite carabinée. Car JE est aussi ce compatissant, qui ne prend jamais que le parti des faibles.

Un jour, fatalement, JE se nomma Baptiste; Pig se retrouva seul, sans un public pour admirer ses mimes et nu, dépouillé de tous ses masques. Lui, le joueur, il se faisait le jouet du quêteur. Son habileté même, ses techniques, il ne les utilisait plus qu’à ordonner, organiser la quête (dans l’illusion béate d’aider à l’avènement de son futur Royaume). Il mit toute son ardeur à me servir, moi, Baptiste, son ancien esclave.

C’est à dire qu’il n’exista plus.

Alors, j’arrêtai le jeu. Je brûlai tous les papiers – des dizaines de kilos – que recouvraient des notes, mes manuscrits d’ébauches, des critiques, des articles; cela fit un grand feu dans la cour de la ferme où Geneviève et moi vivions depuis décembre 1965. Je me croyais assez fort pour admettre à nouveau Pigobert et Baptiste, peu à craindre le premier, presque heureux le second.

Simplement, étais-je encore JE?

II

LES DESIGNATIONS

1

La sortie de soi

Au temps de la victoire – fragile – de Pigobert, j’avais joué, pour accabler Baptiste, des trois dimensions où tout homme se reconnaît. Dans l’espace, un volume, et dans le temps les trois temps: je fus, je serai, je suis. Je rappelais à l’ange, ainsi, sa déchéance; je la lui révélais sans recours: il était cela, précisément, qu’il refusait d’être: une boîte, prise dans un espace/temps qu’il ne pouvait contenir, non plus que l’infini.

Baptiste l’avait admis, car, tout au long de ses quêtes, il avait retrouvé les Trois. Puis, il voyait bien, savait ou concevait qu’il ne pouvait à la fois savoir, observer et créer. Chrétien, Pigobert le recouvrait et maîtrisait (par sa volonté d’éveil); il le précédait aussi, par son celtisme, sa faculté de servir un démon disparu. Soumis à l’Esprit Saint, si ce n’était plus au Christ, Bap humiliait la science, le triste jeu du tricheur. Trop souvent, l’un et l’autre, éperdus de fatigue, de doute et détresse, avaient demandé à quelqu’un d’autre – JE – de régler le différent, par le sommeil le plus souvent, ou par le mot exact, lorsque j’étais en veine.

Mais ni l’un ni l’autre ne doutaient des Trois, l’arme de Pigobert contre cette Unité qui le menaçait de toutes parts, le repos de Baptiste, en la Sainte Trinité d’abord, puis dans les trois jugements de Kant (ou les trois Vertus de Platon, les trois Arts de Boèce, les trois cerveaux de Laborit lorsque j’y vins).

Le recours me gênait pourtant; pour la simple raison qu’il me plaçait, moi, JE, au niveau de mes aides. Je me persuadais sans peine qu’il ne présentait pour Pig qu’une sorte de pis-aller (qu’est-ce que le nombre: 3, en regard de l’infinité des boîtes?) et pour Baptiste qu’un laissé pour compte, ainsi que pour la religion catholique, la mienne, depuis le concile de Trente, traitant de l’Esprit comme d’un passage, nécessaire mais redoutable, entre un Père éternel et un Fils provisoire (ou, du moins, limité, de par ses origines). Moi-même, JE, avais-je une origine? Laquelle? N’aurais-je pas une fin? Je ne me sentais plus, certes, ni du Père ni du Fils. Mais qu’est-ce que l’Esprit allait exiger de moi? JE redoutait le Trois autant que ses séides. Comment, sérieusement, se tenir pour responsable envers une entité – un nombre – qui se révèle à tout moment une imposture ou un rêve?

Il me fallait que le Trois se découvrît réel, pour que je pusse y croire. Ce fut chez un boucher de village, à moins de trois kilomètres du bourg où nous vivions.

Un logicien dirait que, leur combat résolu, par la disparition de Pig, Pigobert et Baptiste ne m’intéressaient plus; ni, partant, JE. ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE: le palindrome parfait. Mais il marche surtout. Pas après pas dans les campagnes, histoire de combler un vide; comme, jadis, contre les vagues et les embruns, ou, dans l’entre-deux, d’une banlieue l’autre, au bord des villes tonitruantes…

Il est surprenant combien une betterave, un kilo de noix, une entrecôte prennent de l’importance pour celui qui a faim. Le Sujet est luxe de riche; le pauvre ne vit que l’Objet.

Nous étions tous deux (Geneviève étant l’Autre) en état de désir toujours; souvent, en état de besoin, hors duquel en effet je n’aurais pas accordé une telle attention au morceau de viande rouge.

2

Le morceau de viande rouge

Illustration Pierre-Jean Debenat

Il est vu par vingt personnes: le boucher, sa femme, son fils, un employé et les clients qui se trouvent là, nombreux car c’est jour de marché, parmi lesquels je reconnais Grincheux, le vieux médecin du coin, l’ennemi de l’Eglise, le Barbouilleur, un bohème, vaguement hippie – le mot n’existe pas encore en France – et une voisine, mère de famille, que deux de ses enfants accompagnent. Il est donc bien réel, quoique vu différemment par les uns, par les autres.

La femme a demandé trois tranches de bavette (ce sera pour ses enfants) et le boucher s’emploie à la servir. Le médecin intervient; il dit la viande peu fraîche, dangereuse et que c’est un scandale de l’avoir laissée, une semaine entière, exposée à tous vents. De sa canne, il désigne un soupçon de verdissure qui zèbre la rougeur: il exagère, je ne pense pas que la viande soit à l’étal depuis beaucoup plus de deux ou trois jours, mais on ne peut lui donner tort; moins que tout autre j’y songe, escomptant que la femme renoncera à l’achat et que, mon tour venu, j’aurai le morceau suspect pour la moitié de son prix.

C’est le Barbouilleur, pourtant, qui suit la ménagère. Elle a de fait renoncé, convaincue par le Doc, qui proteste toujours. Le boucher proteste aussi, que cette viande est fraîche, la plus tendre qui soit. Le bohème interrompt les plaintes et les craintes: « Ce n’est pas pour la manger, dit-il, c’est pour la peindre! »

M’en revenant par les campagnes, j’ai gambergé; ou Pig l’a fait en moi, un instant ranimé par la bagarre; car, le cynisme de mon propos, Baptiste n’y aurait pas atteint.

Jusque vers 1900, sous la double obédience de la science d’observation et de la peinture académique, personne n’aurait songé à la diversité qui a conduit le débat. Bien que l’honnête Maxwell, déjà, ait démontré qu’il n’existe pas une observation sans l’observateur, et bien que des peintres de toutes modes, impressionnistes, raphaélistes, maudits, aient observé, rendu un même objet sous les aspects les plus divers.

Mais, en 1967, seuls des naïfs peuvent vivre dans l’illusion. Un siècle d’impressionnisme, de cubisme, de fauvisme, de peinture abstraite ou symbolique a rendu ridicules toutes les académies. La saisie progressive des champs, des pôles, de la lumière, de la matière a de même annulé l’ancienne saisie scientiste. Et combien de contraintes, de services d’hygiène, d’impositions, de lois, restreignent, depuis un siècle, le libre usage de la fraude?

En ces bouleversements, que pourrais-je dire encore, en toute certitude, de l’unique réalité de ce morceau de viande rouge?

Pour Grincheux, les couleurs et les formes que distinguent les autres spectateurs ne sont rien que des « signes », d’une autre réalité, qu’il nomme « la matière ». Le microbe est seul réel, ou le bacille, le virus, qui l’épouvante. Quelque peu physicien, son réel est l’atome, le noyau de l’atome et toutes les particules qui se déplacent autour, ou les facteurs de ces particules, les relations qui s’établissent entre eux, les traces qu’ont laissé subsister ces rapports, etc. Mathématicien, puisqu’ici, enfin, tout se réduit en nombres, il calculera sur le tableau noir, dans son carnet de notes, la matrice que constituent d’une part la ronde des électrons – ou la durée de vie du microbe – et d’autre part un temps d’incubation ou de nocivité, tout cela étant déduit de l’approfondissement d’un rouge, de la largeur d’un vert, de l’avachissement (et de la réduction) du morceau de bavette. Jouant des trois Epoques, je dirai que Grincheux ne vit que dans le passé, un passé fort récent, mais qui déborde – de peu – son existence propre, où Pasteur, Einstein, Planck lui parlent à l’oreille.

Or, ce qu’il conçoit ou sait n’est pas de l’irréel, puisque une certaine viande intoxique et tue, puisque la croyance en l’atome a détruit, en vingt secondes, deux villes du Japon. Si cela n’est pas réel, qu’est-ce qui l’est?

Pourtant, le Barbouilleur – et je ne sais encore s’il sera un Rubens, un Braque, un Picasso, un Fautrier – ne voit rien de ces molécules, de ces particules, de ces traces. Pour Rubens, le morceau de viande rouge est rose, comme toutes les chairs qu’il peint; pour Braque, il est noir, vert ou jaune, déjà bouffé des vers. Pour Picasso, c’est du taureau, et pour Dali du cheval; pour Fautrier, une manière de feuille, dont les fibres seraient des veinures. Ces perceptions non plus ne seraient pas des erreurs, mais ce sont comme des seuils, qu’il convient de franchir pour atteindre à l’avenir. Peignant les femmes, les hommes de Guernica, Picasso y a vu les membres démembrés, les visages éclatés des futures hécatombes. Peignant la jeune fille de 1910, Soutine recueilli dans sa vision la vieille qu’elle devait être quarante-cinq ans plus tard.

Ici, le boucher, sa femme, la ménagère triomphent, car ils ne vivent pas dans le passé ou dans l’avenir; des signes ou des seuils ils se moquent également, mais ils voient ce qu’ils voient, croient-ils, bien que l’un ou l’autre soient daltoniens, peut-être, sinon presbytes ou myopes. Comme moi, trop de fois, ils ont pris pour muraille un troupeau de moutons ou pour un désir de beauté leur aspiration vers le bien. Ici et maintenant, puisqu’ils se glorifient de vivre dans le présent, la mère de famille voit la joie de ses enfants dégustant la bavette; le fils végétarien ne voit pas exactement le même morceau de viande rouge que son carnassier de père. Ne se fiant pas trop à ses yeux, un autre client que je connais, un retraité, s’est approché de l’étal, pour mieux sentir. Tous ont demandé l’aide d’un « appareil », de leurs sens ou d’une vertu que, le plus souvent, ils n’auraient pu qu’à peine nommer.

Le problème semble insoluble. Il ne l’est pas, car le médecin, le peintre, le boucher ont joué de cartes différentes, où Platon eût reconnu une sorte de vérité, le modèle et l’esthétique, Augustin les trois vies et Boèce les trois arts…

Mais nul ne peut aller plus loin, et surtout pas ramener les Trois à l’Unité.

Car, si le savant prétend ramener l’appareil et le seuil à des signes, il dira que la réalité n’est faite que de points (corpusculaires, énergétiques) et que ces nombres composent non seulement l’être en soi mais la vision ou l’audition (mus, décibels) que chacun en a, ou les stations de l’initiation créatrice (associations, structures), hors desquels rien ne sera ni perçu ni conçu.

Au contraire, s’il prétend ramener le signe et le seuil au seul appareil dont il use, le boucher dira que Grincheux est un peu fou, et que le Barbouilleur l’est tout à fait. Ce disant, il ne prouvera que la faiblesse de ses sens et la médiocrité de ses réactions, impuissants à saisir l’atome et le chef-d’œuvre.

Enfin, le peintre, englobant l’appareil et le signe en sa quête infinie, les considérera tous deux comme des phases, des étapes transitoires vers l’accomplissement de soi ou le non-accomplissement. Il ne décidera pas de l’erreur ou de l’exactitude du signe, de la norme ou de l’anormalité de l’appareil, mais de leur pouvoir de création, de transformation, de mue. Dans les symboles qu’il utilise, dans son degré de myopie ou son aliénation, il ne distinguera jamais que la « disposition » ou la « fonction » qui le font ce qu’il est.

Mais c’est dire, différemment, qu’aucun des trois ne quitte le plan de la dialectique, en dépit de toutes les trinités qui les distinguent (le signe, l’appareil, le seuil). Le savant joue seulement des composants du Signe, le vrai/le faux au plus court, à un autre niveau: l’horizontal et le vertical de la matrice (en ce qui concerne Grincheux: le savoir et l’ignorance). Le boucher calcule en gain ou perte et ne l’avoue pas: il parlera de norme et d’anormalité. Le créateur projette à l’avenir son angoisse, où, par delà le choix entre une couleur et l’autre, s’affirment son horreur et son goût de la mort.

Ma chance, en ce juillet 1967, est que mes constituants ne se combattent plus mais se succèdent. Sur le chemin entre les champs, une brise légère souffle de l’est, Pigobert ayant dit ce qu’il avait à dire, Baptiste prend la relève: il s’y tiendra longtemps.

3

1984

Dix-sept ans ont passé depuis Neuville, sept de puis l’ébauche qui précède (et dont j’ambitionnais déjà de faire le Livre). Vers 1982 – l’année dernière – j’ai recommencé de collationner les pages (1980) écrites en ces sept ans et dont chaque phrase m’avait paru définitive, l’ayant récrite dix fois, sans y trouver le moindre éclaircissement de l’énigme prodigieuse.

Ces participants qui me constituaient (Pig et Bap), réels au point qu’ils avaient failli me détruire – et qu’ils le pouvaient toujours – je n’étais point parvenu, même, à les définir: lequel contenait l’autre? Lequel était le premier? Lequel mon ossature, lequel mon aspect? Lequel mon âme, lequel ma chair?

Cette entité, qu’il me fallait bien admettre (le morceau de viande rouge), la voir et la concevoir, la reproduire en entier, hors de cette saisie-là, du boucher, du Grincheux, du Barbouilleur, elle ne m’était plus que chimère. Entre l’imposture – de me dire Pig plutôt que Bap, ou à l’inverse – et l’illusion de croire que le seuil doit l’emporter sur le signe et sur l’appareil, ou le signe, ou l’appareil, sur les deux autres, je ne suis qu’un néant dans un néant: le néant d’une cohérence indiscernable dans le néant d’une distinction incohérente. Je joue de la réalité d’une inconscience dans la conscience d’une irréalité: Baptiste et Pigobert encore, au plus exact.

Pigobert gagnait, définitivement, comme à chaque fois. Oh! Le vieil homme ne chasse plus les femmes: je n’en ai plus le désir, elles ne viennent plus vers moi. Geneviève est mon univers. J’enregistre les livres qu’on me prête sans y ajouter une phrase, de commentaire ou d’interprétation. Mais, plus que jamais, je joue – éperdument, je recompose des puzzles, j’ordonne mes cartes et mes pions, je ne confonds pas le Roi avec la Reine. J’admets que je ne suis plus qu’un technicien, l’un des meilleurs pourtant, en ma partie. Corporellement, qu’il le veuille ou non, le vieil homme redevient le Baptiste de son enfance. Intellectuellement, c’est autre chose: le peu de clarté que Baptiste attend encore d’un dieu, d’autres écrivains me le donnent, qui m’ont précédé dans la Voie. J’ai recommencé de m’inspirer des maîtres: au nombre des derniers, le philosophe Bergson, l’économiste Herbert A. Simon, le seul métaphysicien conscient de notre époque, l’Allemand Heidegger.

Selon Bergson, l’homme est une machine à faire les dieux. Selon Herbert Simon, cette machine fonctionne comme un « système de symboles physiques », qui tend à la clé absolue, à l’algorithme universel. Elle a pour but, selon Heidegger, de répondre à la seule question: pourquoi cela est-il là plutôt qu’une autre chose?

Pour le premier, ce qui est s’inventorie, pour le second se nombre, pour le troisième s’évade sans cesse d’une explication dans l’autre. Pour les trois, Dieu n’est qu’un objet, mais tout objet peut se faire dieu, serait-il un morceau de viande rouge, en présence duquel Bergson serait comme le Barbouilleur, Simon comme Grincheux, Heidegger à la fois le boucher et le client (la ménagère).

Mais les trois démarches se distinguent en cela, que la première est dissociative: l’homme crée ce dieu-ci ou celui-là, puis, l’un ou l’autre, il le constitue de pièces, de morceaux, comme s’établit un inventaire: le décompte des chemises après celui des chaussettes, le recensement des caleçons après celui des gilets de corps (si l’inventaire est d’une chemiserie).

La deuxième est associative, catégorique. Elle exige l’existence d’une machine telle qu’elle ordonne d’abord ses propres parties, cet ordonnancement étant plus nécessaire à la marche à la marche de la machine que n’importe laquelle des parties. Aux notions de maintien et de complétude qui suffisaient à l’établissement de l’inventaire se substituent les deux notions de l’efficace et de l’inefficace, du pouvoir que j’ai sur l’objet et de celui que l’objet a sur moi. L’Objet n’est plus n’importe quoi, dont rendrait compte un catalogue; il existe hors de moi, et je ne puis que m’y soumettre ou me démettre (de mes pouvoirs d’abord, de mon existence un jour) si je ne m’y soumets pas.

Enfin, la troisième démarche sera tantôt disjonctive, tantôt catégorique, selon que je trouverai à ma question: pourquoi? Une réponse fragmentaire (et claire), comme dans les relations que les objets ont entre eux (le métaphysicien dit: leurs oppositions, mais c’est leur succession); ou une réponse globale (et plus confuse), comme dans la quête d’une nature commune à des objets tout différents (le métaphysicien dit: leur liaison, mais c’est, concrètement, leur simultanéité). Ces choses que je constate, sont-elles des parties, des éléments, d’un Ensemble qui les recouvre, ou ne sont-elles pas, elles-mêmes, chacune d’elles, un Ensemble, dont les autres objets peuvent être les parties, les « cardinaux »?

Toute l’histoire humaine confirme l’hypothèse de Bergson, toute quête analytique et rationnelle explicite la quête de Simon, toute l’angoisse métaphysique de l’homme pose et repose sans fin la question de Heidegger. Mais aussi, les évolutions/involutions des peuples et des empires, des civilisations et des races semblent obéir au schème trilogique qui renvoie d’une démarche à l’autre. Et l’évolution/involution des sciences, ou celle des religions y renvoient tout de même: du panthéisme bergsonien au rationalisme scientiste, ou de celui-ci à un nouveau polythéisme (quelque chose, un monothéisme parfait, qui échappe à nos trois quêteurs, renvoyant, quelque part, de quelque ésotérisme à l’autre, comme du Dieu-Tout à tous les dieux). J’y distingue les étapes, depuis mes années d’école jusqu’à ce temps où je vis, de ma quête hallucinée, selon que Pigobert a joué de contrastes afin de se proclamer ou que Baptiste en a tiré la conséquence d’une soumission absolue.

En quarante années, cinquante textes, depuis La vie impossible et « mon » éthique jusqu’au Livre qu’aujourd’hui, je crois pouvoir écrire… Si je les reprends, les rassemble et, sans doute, les recrée, c’est que je ne crois plus que l’Objet puisse se décrire, se concevoir et s’adorer sans l’approche trinitaire où m’incitent le peintre (et ses figures), le savant (et ses nombres) et l’utilisateur, ses mots, ses justifications.

Mes serviteurs fidèles, le Pig et le Bap, auraient du mal à reconnaître ici chacun son bien. Je donnerai pourtant, parfois, de leurs nouvelles, car ils ne s’oublient pas continûment, ils ne s’abolissent pas l’un en l’autre sans de violents sursauts d’amour-propre, de rage, d’incompréhension. Mais quelle culture, quel peuple, quel empire n’a pas vécu de tels conflits, du début à la fin de son cycle?

Quelle humanité n’y a survécu?

Qu’espérer de plus visible, de plus sage, de plus concret, en cette année de l’Imposture (1984) où triomphe le Grand Frère, le Big Brother, ainsi qu’il fut prévu?

Sur cela se fonder: je vis encore. JE vivra bien aussi longtemps, JE le présume, qu’il pourra jouer des Trois et des Deux – partagés, en autant de dialectiques qu’ils se dédoubleront.

PREMIERE PARTIE

Une confection d’inventaire

Le Procès

1 La complétude et le maintien

La première question sera : pourquoi traque-ton Dieu ?

Depuis quelque sept mille ans qu’ils inscrivent ce qu’ils pensent, les humains n’y ont jamais donné que ces deux réponses :

a) pour combler une absence,

b) pour maintenir en place ce qui est.

Pour les uns, Dieu complète le monde, auquel, s’Il n’était pas, il manquerait quelque chose : le Bien suprême, la Vérité ou l’inaccessible Harmonie.

Pour les autres, il assure le maintien, la maintenance – et c’est à dire la cohérence – de ce qui existe et perdure, survit à toutes les catastrophes.

C’est tout le progressisme des uns, contre, disent-ils, le conservatisme, l’atropie des seconds;

et toute la récurrence des autres, contre, disent-ils, l’entropie où se complaisent les premiers.

A première vue, bien sûr, un état de besoin fait l’attente d’une complétude. Mais, dans la complétude aussi, ou du moins dans sa satiété, s’impose l’exigence de combler quelque vide, dans une saturation d’aventure, de discontinu, ou de distendre la pression de la continuité, de l’habitude ou de la coutume, dans la saturation inverse. On ne se complait pas longtemps dans l’advenu : naît alors la notion d’un dieu patéfacteur.

Différemment, un état de non-besoin, de plénitude devrait lever l’exigence d’un dieu mainteneur, et c’est bien cette exigence qu’impose la peur de le perdre, la peur du lendemain : la croyance au dieu du pain quotidien, au Sauveur, non moins qu’au Législateur, au dieu technicien, aux Gémeaux.

Mais, dans l’état de besoin aussi, on n’aspire pas au miracle patéfacteur sans prier pour que le peu que l’on a soit préservé. Le prisonnier, qui rêve de sa liberté, exige que du moins, en attendant, lui soient laissés la couverture chaude et le broc d’eau fraîche. Le mourant, avant même le vœu de sa guérison, formule celui du soin quotidien : il accepterait mieux de mourir si on changeait sa literie.

L’une et l’autre réponse, ainsi, ne sont pas seulement liées à l’état qu quêteur, état de besoin ou de plénitude. Elles ne sont pas liées au prieur. Il faut qu’elles le soient au prié. Si elles ne tiennent pas aux modes d’être du suppliant, elles tiennent au mode d’être du supplié.

En tant qu’Etre en soi (hors de toute croyance), Dieu aurait ces deux fonctions :

a) compléter le Tout du monde, selon l’expression de Spinoza, afin que la plénitude en soit parfaite,

b) assurer la survie de ce qui existe et se maintient, par une cohérence indestructible (la Pensée de Spinoza ou l’Energie/matière/lumière d’Einstein).

Car, si le monde n’était pas toujours à compléter, il ne serait qu’ancien, advenu, mort. Mais il serait mort aussi, comme vieux, s’il perdait sa cohérence.

Une seconde question dès lors se pose : est-il possible qu’un seul être soit à la fois ce mainteneur et ce compléteur ? L’une des deux fonctions n’exclut-elle pas l’autre?

2 L’accomplissement

En toute religion, le schismatique, le chiite, l’hérétique est celui qui répond par l’exclusion. Aucune orthodoxie, aucun pouvoir central ne voudra douter :

a) que la complétude exige la maintenance, car comment passerai-je du 1/2 aux 3/4, et des 3/4 aux 4/5 si le 1/2, puis les 3/4 n’étaient pas préservés ?

b) que la maintenance exige la complétude, car on ne conserve pas une vaisselle ébréchée ou un vase en morceaux.

Non seulement l’orthodoxe ne conçoit pas un dieu qui ne soit à la fois éternel et parfait, mais il caractérise l’Autre, le démon, le dia-bole, par une éternité d’imperfections (le péché mortel, l’enfer) ou par le caractère éphémère, illusoire, de l’œuvre satanique.

Au contraire, les grands livres sacrés, le Pentateuque, l’Evangile, le Coran, d’où se tirent à la fois l’orthodoxie et le schisme, présentent toujours de Dieu et de l’Autre une approche plus ambiguë. Dans le Livre de Samuel et dans les Chroniques, c’est tantôt Dieu tantôt Satan qui persuade David de recenser son peuple. Ou Jésus maudit l’agent du scandale tout en précisant que le scandale doit venir. Dans le Coran, le dieu, Allah, permet à Iblis d’agir; il le laisse entièrement libre de pervertir les humains; et bien des chiites ne doutent pas qu’à la fin du Temps qui s’annonce, Iblis rejoindra le sein d’Allah.

En effet, le rêve constant de l’humanité est celui d’une plénitude qui se maintient : nulle religion n’embraserait des millions d’hommes si son dogme ou sa tradition ne concrétisaient ce rêve. Au contraire, tout livre sacré se fonde sur le mot – divin – qui l’interdit : accomplissement.

A prendre dans le sens double :

– ce qui se termine, finit : la fin de la maintenance,

– le plus haut point de la perfection : la complétude même.

Par la double vertu du mot, le devenu, l’achevé, le complet, ne peut que se corrompre, se détruire; et, à l’inverse, ce qui se maintient en devenir ne peut qu’être inachevé, incomplet.

Non seulement inconciliables, la maintenance et la complétude, mais ENNEMIES par excellence. Puisque la maintenance de l’incomplétude retarde l’avènement de la perfection ou qu’au contraire, l’incessante destruction, remise en cause de la complétude en interdit la maintenance.

ENNEMIES au point que l’abolition de la maintenance n’est pas une autre chose que la perfection de la complétude et qu’elles se disent toutes deux, l’abolition de l’une, la perfection de l’autre, par le même vocable : Accomplissement.

Car ils ne sont point achevés en toutes leurs parties sans l’être en leur durée : l’œuvre, le cycle accomplis. Zéro en tant que révolu, infini en tant que plénitude. Ou bien, à la jonction de ce rien et de ce tout : le Relief, ce qui demeure d’un mets, ce qui reste d’un repas, le dernier stade de la maintenance, ET ce qui s’élève et surplombe, l’ornementale saillie par laquelle, au bord de l’abîme, s’est annoncée la complétude.

Sur les deux parties en cause dans le procès universel, Dieu et le diable (ou leurs agents : l’ange et le démon), il se déduira sans peine que deux jugements seront portés :

a) la divinité ne peut être qu’une éternelle perfection; en quel cas, le diable ne saurait atteindre à aucune des deux qualités : ni à la maintenance ni à la complétude. En face de l’absolu (le Bien, le Vrai ou l’Harmonie), le mal, l’erreur ou le désordre ne peut être que la vaine rébellion de l’impuissance;

b) l’accomplissement (de la complétude) est aussi la fin de la maintenance et à l’inverse.

Si l’ange fait le maintien des choses (des Lettres, des Signes, des Cycles), le démon, qui combat cette maintenance, se présente comme l’agent du Progrès, comme le crurent, au siècle dernier, les romantiques, puis un Proudhon, un Marx, un Bakounine.

Si l’ange est perfection, le diable est imperfection, mais cette imperfection même (l’erreur ou l’ironie) est le moteur qui modifie les choses en détruisant ce qui fut ou, au contraire, ce qui survit à l’éphémère complétude : le ver éternel, renaissant dans le fruit.

c) A ces deux jugements :

catégorique : la maintenance et la complétude,

disjonctif : la maintenance ou la complétude,

Emmanuel Kant en ajoutait ce troisième : le jugement hypothétique : si Dieu est tout, le diable n’est rien et nous somme dans le catégorique; si le dieu et le diable se complètent, ils ne peuvent se maintenir ensemble, mais à tout moment l’un doit l’emporter sur l’autre, dans une alternance disjonctive.

Or, ici, le procès s’achève, puisqu’il ne comporte pas d’issue.

Plutôt, le Jugement en prend la place, qui ne fera pas un triomphe au dieu ou au démon mais qui reconnaîtra les pouvoirs et les dons, les faiblesses, les limitations de l’un et de l’autre, l’homme entre les deux, parfois, comme la balle de tennis entre les deux joueurs.

Ce jugement/fin de procès peut être celui du dieu, son ultime sacrifice. Non pas le verdict rendu par Pilate mais le mot dernier de Jésus : « Tout est accompli » : consommés, la vie de cet homme-là, et son supplice, mais aussi bien, et par là même, conduit jusqu’à la perfection le destin du dieu.

Ce peut être, au contraire, le jugement du monde par Dieu, le Dernier ou le Grand Jugement qu’annoncent tous les prophètes, « le jour où surviendra l’accomplissement du cycle, le terme de ce temps-là ». Mais, condamné à mort – en tant que démon ou esprit du Progrès – l’autre profil de Dieu acquitte, règle ses dettes. C’est lui, le mauvais côté des choses (selon Marx), qui inverse le temps et remet à zéro les aiguilles de l’horloge, pour un nouveau grand cycle. Non seulement absous, mais lui-même acquitté, déchargé du passé, déclaré non-coupable.

Que le cycle d’un dieu se soit achevé, ou que ce soit le cycle de cette humanité, de cette race, de cette culture, l’achèvement fait plus qu’accomplir les prophètes (en justifiant leurs prophéties), il accomplit le Jugement, par la condamnation du dieu ou du démon, qui, d’une autre manière, fera leur renaissance – dans le cycle suivant.

Illustration Pierre-Jean Debenat

3 Le même et l’autre

L’opinion la plus commune donne à Dieu l’Unité et au Diable (le dia-bole) l’ambiguïté, la contradiction. Mais l’étude des croyances révèle d’autres partages, quelle que soit la croyance choisie.

Si Dieu est Cela seulement, par exemple : le Bien, le Diable n’est pas moins unitaire, par exemple Ceci : le Mal. Il n’y aura Dualité, dialectique ou duade, que des deux parties ensemble.

Si Dieu se fait catégorique : ceci et cela, maintenance et complétude, le démon n’est plus rien, qu’une imperfection éphémère. La duade est en Dieu et le diable inexistence :

2 + 0 = 1 + 1 = 2.

Ni le dieu catégorique ni le dieu disjonctif ne font du démon un dia-bole; mais le premier en fait le néant, le second en fait une autre unité.

Pour que le démon soit le Diable (par exemple, le Progrès même, en sa maintenance de l’acquis, sa mémoire informatique, et sa volonté de mieux-être, de consommation accrue, de société ascensionnelle, et de complétude numérique), il faut que Dieu ne soit plus rien, comme en effet, précisément, dans les époques rationalistes, athées de l’Histoire. Alors seulement se constitue la 3è égalité, ou le 3è jugement :

0 + 2 = 2.

Le polythéisme, qui divinise les démons (et les annule comme diables), le monothéisme qui, de gré ou de force, fait du Diable un égal de Dieu, comme on le voit dans le Coran, et l’athéisme qui annule Dieu en dialectisant le démon ne sont pas autre chose que la forme métaphysique qu’une foi – ou non-foi – donne aux Trois Jugements.

Nous retrouverions ceux-ci, de même, au terme de toutes les quêtes philosophiques ou scientifiques de notre époque, comme on le vérifie par la proposition de la dialectique la plus simple : AB.

Nominativement : le Même et l’Autre.

Si je les distingue, je devrai dire que A est la chose en soi, la chose même et B, ce qui est en dehors du Même : l’autre chose.

Si je ne les distingue, il me faudra dire, soit que l’autre chose ressemble à la chose en soi, B à A : je dirai que c’est la même chose;

soit que la chose en soi se fait l’autre chose ou que A se fait B c’est à dire « autrement ».

Mais aussi, selon un autre langage, si je distingue A de B, je pourrai les localiser, comme l’un à l’est ou à l’ouest, au nord ou au sud de l’autre. Si je ne les distingue pas, ou mal, il me faudra définir ce qui fait leur cohérence, par exemple : la semblance ou la métamorphose.

C’est à dire que divers, in conciliés, je les localiserai dans un unique ensemble C; unifiés, conciliés (en C), je tenterai de reconnaître – ou seulement de dénommer, ou de nombrer – la fonction de A et la fonction de B, en tant que « même chose » l’un, « chose autrement » l’autre, ou « chose autrement » le Même et « même chose » l’Autre.

4 Partition et Parturition

Il n’est pas une définition qui ne comporte ambiguïté, duade. Il n’est pas de dialectique qui ne comporte trilogie, trinité. L’important est de s’en convaincre d’abord, avant toute quête ultérieure.

Voici le mot : partition. Il dit la division, le partage, comme de 1 en 2 ou de A en a’ a ». Mais il dit aussi l’ensemble (par exemple des parties d’une composition musicale). Car il n’y a pas de partage sans localisation des parties, ni de localisation sans un lieu, un ensemble déterminé. En héraldique, (les partitions de l’écu) et en musique se partage le mot : partition.

Une loi : le partage/partition se fait toujours dans (in) un ensemble déterminé, qui est lui-même « partition ».

Vois le mot : parturition. Il dit l’accouchement de la mère, ou animale ou humaine. C’est à dire le rassemblement en un nouvel être, un nouveau vivant, des parties naguère distinctes de l’ovule et du spermatozoïde, de la femelle et du mâle. Or, ce rassemblement se fait du dedans vers le dehors (ex ou off). Il est une mise au monde, une mise au jour.

Une autre loi.

Or, partition dit à la fois : localisation, arrangement (des parties de l’écu ou de la composition musicale) et maintenance en chaque partie de tout l’Art (héraldique ou musical).

Parturition dit à la fois « patéfaction », naissance et complétude du nouvel être.

On retrouve ici et là les deux grandes idées de Roger Caillois :

a) que la localisation fait la maintenance. « Tout se passe comme s’il existait un ordre du monde où toute chose doit arriver à sa place et en son temps… C’est le principe même de la conservation de l’univers »;

b) qu’une certaine cohérence cachée fait l’harmonie, la complétude de ce qui est : « une structure mathématique », dit Caillois, « une structure mathématique de l’univers régit aussi bien l’homme que le milieu ».

On appréciera d’autant mieux le caractère paradoxal de telles assertions si l’on se souvient de l’opinion scientiste, aujourd’hui généralisée, selon laquelle la complétude d’un ensemble est liée à la localisation de ses parties, et la maintenance, la conservation d’un être est liée à sa cohésion.

Au contraire de la localisation/partition (in), cette localisation/complétude est nécessairement extériorisation (off).

Au contraire de la cohérence/parturition (ex), cette cohésion/maintenance est nécessairement intériorisation (in).

La dialectique est devenue quadrilogie :

Yin (continu, dans la chose, in) et yang (discontinu, hors de la chose, off) la localisation,

animus (dissociatif, inconciliable) ou anima (associatif, conciliable) la cohésion plus ou moins grande de l’objet.

Mais, ici encore, j’aurai le choix entre dire : 1) que la localisation n’interdit pas la cohérence, ou que l’étude de la probabilité de position de l’objet n’interdit pas l’étude de sa quantité de mouvements, 2) que la précision dans l’étude de l’une interdit la même précision dans l’étude de l’autre, 3) que plus l’objet sera discernable, discontinu, moins il sera cohérent, continu, si bien qu’il ne peut être que l’un ou l’autre, le Même ou l’Autre, yin ou yang.

Comme la dialectique : accomplissement/inaccomplissement dédouble la dialectique première de la maintenance et de la complétude, ou comme la dialectique : conciliabilité/inconciliabilté dédouble la dialectique seconde du peuplement ( de 1 vers 2) et du dépeuplement (de 2 vers 1), c’est une dialectique d’inversion : précision/imprécision qui dédouble la dialectique troisième : localisation/cohérence. Mais, dans les trois cas, il est clair que le troisième terme de la trilogie (le 3è jugement) est nécessairement appelé par les deux autres.

Car les notions de maintenance et de complétude comportent celle d’accomplissement; ou les notions de partition et de parturition celle de sens; ou les notions de localisation et de cohérence celle de précision.

Cependant et non moins nécessairement, l’existence de la trilogie suffit à dédoubler la dialectique première (et réciproquement).

A l’accomplissement – et à son inverse – sont liées les inventions des deux parties : Dieu et le Diable;

aux deux sens de peuplement et de dépeuplement sont liées les distinctions du Dedans (in) et du Dehors (ex);

aux notions de précision – et d’imprécision – sont liées les notions de probabilité, dans la localisation, et de quantités de mouvements, dans la cohérence.

Si bien que j’aurai affaire maintenant à ces 4 :

la maintenance de Dieu, la complétude du Diable, la complétude de Dieu, la maintenance du Diable,

le partage conciliable ou sensé, le partage inconciliable ou insensé, le rassemblement inconciliable (le complexe), le rassemblement conciliable (l’ensemble ordonné),

les deux de la localisation (continu/discontinu) et les deux de la cohérence (animus/anima), dans un rapport tel que la précision des distances de localisation entraînera l’impression des instances de cohérence, et à l’inverse.

On ne se cachera pas qu’un tel jeu dialectique (trilogique dans un sens, quadrilogique dans l’autre) ne peut être qu’infini. Il correspond cependant, avec la plus grande rigueur, à ce que révèle l’étude de l’association d’idées (de figures, de nombres ou de vocables).

Si je nomme la première formulation : directe, la deuxième sera nécessairement ou inverse (noir pour blanc) ou complémentaire (remède pour la santé), la troisième sera l’inverse de la formulation directe si la deuxième a été de complément, ou le complément de la directe, si la deuxième a été d’inversion. La quatrième inversera ou la deuxième ou la troisième, en complétant l’autre s’il se peut. La cinquième ou reviendra à la première directe ou en donnera quelque analogie.

Il semble donc bien s’agir d’un processus universel, en ce qui concerne du moins l’humain.

Illustration Pierre-Jean Debenat

5 Les trois et les quatre

On dira que ces jeux de logique pure nous entraînent bien loin de notre métaphysique première. Mais quel que soit l’objet du jeu intellectuel, il est toujours la quête du jugement le plus complet et le plus constant possible. L’éphémère solution d’un problème fragmentaire n’intéresse personne ou, du moins, ni le métaphysicien ni le logicien.

Quand, donc, un Spinoza applique à la métaphysique la plus traditionnelle ( de la Kabbale) les règles les plus élémentaires de la logique « raisonnante », ou quand un Kant applique à la raison logique les principes métaphysiques les plus anciens, ils poursuivent cependant un même Objet : l’universelle éternité que serait, pour l’un Dieu accessible et, pour l’autre, une Raison inattaquable.

Non seulement l’Objet des deux quêtes n’est qu’un, mais les moyens utilisés par l’une et l’autre sont numériquement les mêmes, puisque ce sont les 4 et les 3.

Jouant des Modes et des Attributs de Dieu, Spinoza nomme les uns : la Pensée et l’Espace (invisible et visible), l’En Soi et le Tout du Monde les autres, au plan divin, mais au plan humain les 3 que sont l’Un, le Multiple et le jeu dialectique de l’Unité au Multiple et à l’inverse, ou le Divergent et le Convergent.

Dans La critique de la raison pure, Kant établit que l’objet de la quête rationnelle peut être connu, soit dans son Mode (en soi) soit dans ses Relations avec d’autres objets, puis que la Quête même peut être numérique ou non, quantitative dans le premier cas, qualitative dans l’autre.

Mais, en aucune des 4 catégories : la Modalité, la Relation, la Quantité, la Qualité, l’Objet ne peut être appréhendé par la pensée hors de cette pensée ou, pour mieux dire, hors de la croyance, hors du jugement du quêteur. Ces croyances, ces jugements sont au nombre de 3 :

catégorique, disjonctif ou hypothétique, si je traite des relations de l’Objet (par exemple comme associatif ou /et dissociatif), assertorique, problématique ou apodictique, si je traite des modalités de l’Objet (par exemple comme continu et/ou discontinu), affirmatif, négatif et ambigu (à la limite) si je traite de son aspect qualitatif,

général, particulier ou singulier si je traite de son aspect quantitatif.

Ce que Hegel, un peu plus tard, résumera par sa trilogie célèbre :

la thèse (affirmation, catégorie, assertion, généralité),

son inverse, l’antithèse (négation, disjonctivité, problématique, particularité),

la synthèse ou l’accord des deux premiers jugements, par un procédé quelconque (numérique ou non, relationnel, modal).

Ces « inventaires » de Spinoza et de Kant sont certainement parmi les plus complets, ou sensés, ou précis qui soient. Ils présentent toutefois le défaut d’imposer comme inconciliables soit les Modes et les Attributs, soit les Modes et les Relations, ne retenant comme conciliables (et même comme siège de toute conciliation) que la troisième approche de Dieu (la dialectique) dans le système de Spinoza, ou le 3è jugement dans le système de Kant. Car les choses ne sont pas si simples.

6 Eléments et Qualités

On résumera tout ce qui précède en avançant que le confectionneur d’inventaire, que d’aucuns nommeront un « inventeur de systèmes », doit faire partir son invention soit d’une certitude (A) soit d’une dialectique (AB). Néanmoins, sa certitude n’est jamais telle qu’elle ne suppose l’exception, ou bien l’esprit de contradiction jamais si fort qu’il n’exige la préférence (de A sur B ou à l’inverse).

Dès lors, le 3è jugement ne fera que relativiser les deux autres, par l’acceptation de l’exception ou l’exigence de la préférence. Ce ne sera plus : oui ou non, mais : peut-être. Non plus la catégorie ou la disjonction mais l’hypothèse. Par exemple que, dans tel cas, les probabilités de conciliabilité l’emportent (vers le catégorique) et/ou dans tel autre cas, les probabilités d’inconciliabilité (vers le disjonctif).

C’est ce qu’on voit dans les figures où Leibniz allie et oppose l’une des plus vieilles quadrilogies ésotériques de l’humanité, celle des Eléments, et la quadrilogie très rationnelle des Qualités d’Aristote (Ars Magna).

Sur un double cercle – tout hypothétique – le philosophe mathématicien localise les Eléments aux cardinaux, les Qualités en diagonale, révélant de la sorte leur conciliabilité d’une part, leur inconciliabilité de l’autre.

De fait, la quadrilogie des Eléments comporte 4 cas de disjonctivité :

ce qui est humide n’est pas sec,

ce qui est froid n’est pas chaud,

pour 4 cas de liaison catégorique :

l’objet peut être humide et froid,

chaud et sec,

froid et sec,

humide et chaud.

C’est d’ailleurs cette préférence donnée au jugement disjonctif dans les 4 Eléments qui les donne pour ésotériques, mythologiques, mythiques. C’est cette préférence donnée au jugement catégorique dans les 4 Qualités qui les donne pour rationalisées, scientistes : personne ne considère le système qu’inventorient Aristote et la Thermodynamique comme un inventaire religieux (bien qu’il soit également le fondement du Coran).

Car l’expérience la plus commune démontre qu’en effet :

le froid réduit le volume et le chaud l’accroît,

l’humide associe et le sec dissocie (des grains de sable).

Selon Kant, aux Qualités s’opposent les Quantités (plus ou moins grandes, plus ou moins associatives); aux Modalités (yin ou yang) de l’Objet s’opposent ses Relations (associations/dissociations). Mais je ne jugerai des unes ou des autres, des unes et des autres, des unes ou/et des autres que par l’un des 3 jugements, disjonctif, catégorique, hypothétique.

Une application de ce système sera que, si je considère les 4 comme surtout disjonctifs (les Eléments), les 3 seront essentiellement catégoriques, et/ou à l’inverse, pour qu’une complétude soit maintenue ou le maintien mené à sa perfection.

Illustration Pierre-Jean Debenat

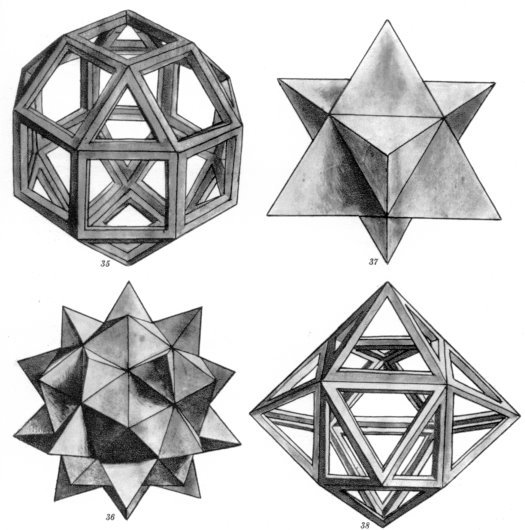

7 Complétude, opacité, récurrence

Un certain ésotérisme – universel – dit et répète :

a) en tant qu’il complète, le dieu (panthéiste) est toujours l’un des 4 – localisés :

de Feu, si les trois autres sont de Terre, d’Eau et d’Air, ou l’un de ces trois autres,

du Risque, s’ils sont de Combat, de Vertige et de Mimecry, ou l’un de ces trois,

du domaine de la Musique (du Rythme), s’ils sont de la Topologie (comme Figure), de l’Arithmétique (comme Nombre), de l’Astrologie (comme Signe nominal), ou d’une autre des trois sciences,

plus simplement à l’Ouest, l’Est, au Nord, au Sud, si les trois autres occupent les trois autres cardinaux;

b) en tant qu’il maintient, le dieu (monothéiste) est à la fois les 3 – conciliés en cohérence,

comme les 3 dimensions dans le volume,

les trois arts ou techniques humains : grammaire ou je-moi, dialectique (je-toi), rhétorique (je-lui),

les trois personnes, par suite : le Père, le Fils, l’Esprit (ou Brahma, Vichnou et Civa),

les trois « natures » de Bolos et de l’hermétisme préchrétien (trismégiste comme il se doit),

les 3 facteurs de la durée : le devenir, l’instant et le devenu, etc.

Mais ce partage n’est démontrable que dans l’hypothèse où la localisation reconduit à la complétude, et la conciliation à la maintenance.

Il ne l’est plus dans la conception de Caillois. Or, cette conception est moins rare qu’il semble.

Ce seront alors les 3 jugements qui se feront inconciliables : je ne puis en même temps dire : oui, non et peut-être, ou juger catégoriquement, disjonctivement et hypothétiquement,

ou les 3 temps qui s’excluront l’un l’autre, comme le Passé est un autre temps que le Présent ou le Futur.

A cette localisation des 3, plus logistique qu’ésotérique, mais qu’appliquèrent cependant un Proclus, un Saint-Augustin, se marie et s’oppose à la fois la cohérence quadrilogique des Qualités, où le catégorique prime la disjonction, et sur laquelle se fonde de fait toute la quête du fanatisme systématique (ou religieux ou scientiste). S’y reconnaissent les 4 tempéraments d’Hippocrate (interactifs) ou les 4 comportements de Laborit (quand les 3 cerveaux sont distincts et localisés).

C’est que, pour résoudre de tels problèmes, scientifiques ou théologiques, logistiques ou métaphysiques, il ne suffit pas qu’une réponse soit possible ou cohérente, dans le mode d’être du dieu choisi (de telle croyance); il faut qu’aucune autre ne le soit, en cet ensemble défini. Les uns rejetteront toute solution hasardeuse, contingente, au profit de la seule « nécessaire », comme Kant. Les autres écarteront toutes les solutions que suggère le besoin, la nécessité, au profit de la seule qui s’inscrive dans l’ensemble complet, « contingenté ».

Mais si l’Ensemble est aisément dépouillé, ou éclairci, par l’épouillement, l’épellation de ses parties, la Fonction nécessaire, née du besoin, du manque, fait intervenir des facteurs obscurs, dans l’opacité du revêtement, de la révélation matérielle. Interviennent les notions de Jeu (dionysiaque) dans l’invention de l’ensemble contingenté et de Drame (prométhéen) dans l’appréciation du manque et du besoin, de la nécessité première, qui inverse, bien sûr, le conflit de Marsyas (la tragique contingence faunesque) et d’Apollon (le divin ordre nécessaire). Quand Apollon (l’unité même de l’univers) retombe en Prométhée (sa promesse), le faune Marsyas remonte à Dionysos.

Rappelons les légendes. Le dieu de la perfection et le satyre faunesque rivalisent au jeu de la flûte, où le dieu ne peut que vaincre. En châtiment Marsyas sera dépecé, dépouillé de sa peau et vidé de son sang. En ma jeunesse, je voyais dans ce conte le récit du conflit éternel entre le génie maladroit, romantique, torturé et le talent souverain de l’esthète, de l’homme des formes et des mots, du Joueur superbe. Toujours est-il qu’ici tout joue de l’Accomplissement (perfection et triomphe pour Apollon, supplice et mort pour Marsyas). Mille ans après Orphée (inventorieur du mythe), les deux héros de l’Accomplissement ne se combattent plus, aucune tradition ne les oppose l’un à l’autre, mais quand un tragique grec chante l’un, il se trouve qu’il ne chante pas l’autre : l’homme de la promesse, Prométhée, que les vautours dévorent sur son rocher, et le dieu de la métamorphose, Dionysos. Prisonnier le premier, de la nécessité, de la fatalité; libre, le second, de toute attache, véritable seigneur de la Contingence…

Non seulement ils ne se combattent pas, puisqu’ils s’ignorent, mais ils oeuvrent dans le même sens. Au terme des deux quêtes est le même Graal, dont le symbole apparaîtra vers l’an 500, mille ans après les mythes d’Eschyle et d’Euripide.

Le jeu ne sera plus entre la complétude et la maintenance, ni entre l’éternelle souffrance du Supplicié et la mue toujours neuve de l’ancien Bacchus, mais il se jouera encore entre un Contenant (le Vase lui-même) et son Contenu (le Sang). C’est à dire que les trois couples : Marsyas/Apollon, Dionysos/Prométhée, le Vase et le Sang, se fondent sur trois dialectiques bien distinctes, recréeront pourtant toujours la même, dont la clé pourrait être le verbe : récurer ou le mot : récurrence.

Littéralement, Marsyas est récuré, de même que Prométhée plus tard, tout comme le Vase vidé du sang c’est à dire le Graal cistercien. Parallèlement et inversement, c’est de la Forme Nue d’Apollon au Sang du Christ que procède l’autre évolution (comme de la mort du Roi à son renouveau), par les mutations, faussement tragiques, de l’éternel Nouveau, le dix fois né.

Apollon dépèce récurrence du supplice le Vase

Marsyas ——} mues de Dionysos ——-} le Sang

Le récurage du maladroit (tragique) fait la récurrence, l’éternel retour du lacérage prométhéen, jusqu’à ce que la Forme, le Vase soit entièrement récuré, vide. En un cheminement inverse à ce drame tout humain, le dieu Bacchus-Dionysos a reconduit de l’antique Apollon au nouveau Graal ou Verseau, du dieu de Feu au dieu d’Air, ou de la souveraine Forme de l’Arche au Sang de l’autre martyrisé : le Christ.

En même temps que joue le mot : récurrence (comme, naguère, le mot : accomplissement), dans l’homonymat, il ne serait pas impossible de jouer – en inverse synonyme – de récurage (qui vide) et de récupération (qui remplit), comme naguère de « partition », qui partage, et de « parturition », qui rassemble.