SCIENCE-FICTION ET ANTIQUITE

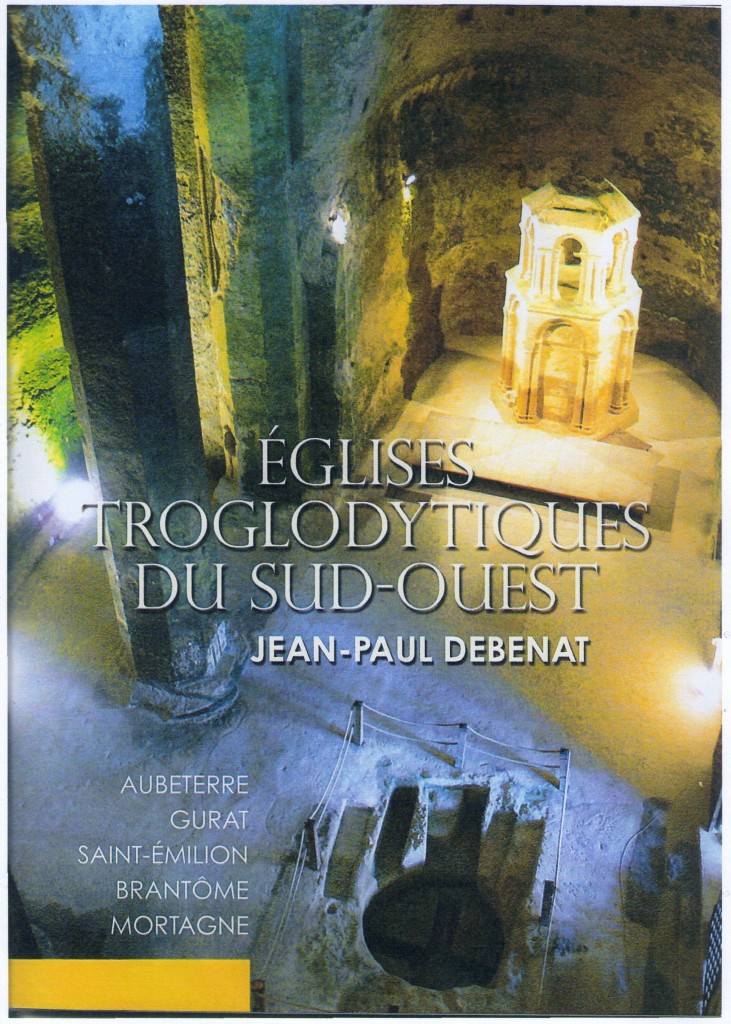

Jean-Paul DEBENAT

La présente étude reflète l’intérêt que son auteur porte à l’Histoire, à la Science-fiction et, entre autres écrivains, à Jean-Charles Pichon, né au Croisic, en 1920.

Journaliste, scénariste (de G. Oury, de J.-P. Mocky, de G. Franju), co-fondateur avec Gary Davis du journal « Le Citoyen du Monde » (40 numéros), romancier (Il faut que je tue M. Rumann, prix Sainte-Beuve 1950, Les Clés et la Prison, Prix de la Société des Gens de Lettres 1955, Borille 1966), Pichon se consacre depuis pratiquement 25 ans à la mythologie, dans la lignée de Caillois, Bachelard, Eliade et Jung. A ce titre, son œuvre est considérable depuis Saint-Néron (1961) jusqu’aux Prophéties de Paracelse (1985) en passant par L’Homme et les Dieux (1965), ouvrage épuisé, puis réédité en 1986 par l’éditeur Maisonneuve.

En 1961, paraît l’essai historique Saint-Néron dont l’édition augmentée deviendra en 1971 Néron et le Mystère des Origines chrétiennes. L’ouvrage paraît scandaleux à certains, brillamment audacieux à d’autres. Les journaux de la France entière en parlent.

En effet, jusqu’à cette date, aucun auteur français, historien, voire romancier n’a pu appréhender Néron dans son essence. Aucun n’a su allier sa connaissance de l’histoire à la science des religions, comme si l’une pouvait aller sans l’autre, lorsque la période étudiée est imprégnée de religions.

Les historiens A. Weigall et A. Toynbee y sont parvenus en partie. Le plus important, Toynbee, perspicace et lucide, replace les faits et gestes des grands personnages dans le cadre qui leur convient : lorsqu’il s’agit de l’Antiquité, ce cadre est celui de l’histoire cyclique.

Oublier ce cadre volontairement constitue une malhonnêteté doublée d’une absurdité.

Or, ce cadre est parfaitement délimité par J.-C. Pichon et la démence de Néron retrouve une cohérence qui échappe à la majorité des chercheurs.

Au début du règne (54), Néron est un homme sage et vertueux : il réduit les impôts, autorise les esclaves à porter plainte contre les maîtres injustes, n’applique pas la loi sur la trahison, interdit les effusions de sang dans les jeux du cirque (cf. l’article Nero de J-C Pichon — Encyclopedia Britannica).

Puis le délire artistique et la folie religieuse s’emparent de lui. Il rêve d’abandonner le trône pour se consacrer à la poésie et à la musique. Il monte sur les planches et incarne Hercule au supplice — Hercule se sacrifiant pour sauver de la mort sa famille ; Canacé accouchant, la légende de la Vierge-Mère ; Thyeste — cet homme à qui Atrée sert le corps de son fils.

Néron adore la déesse syrienne Atargatis dont le symbole est le Poisson.

Il se convertit à la religion de Mithra, le Sol Invictus, dont le jour de la naissance deviendra celui de la naissance de Jésus.

Il s’entretient avec le gnostique Simon le magicien qui avec Hélène forme le couple sauveur proche du couple Jésus Marie-Madeleine.

Il s’intéresse aux doctrines des néo-pythagoriciens représentés par Apollonius de Tyane qui prônent l’Harmonie, non seulement musicale, mais l’Harmonie des Sphères, l’harmonie cosmique sous l’égide d’Hermès, le dieu d’eau.

Enfin, il autorise Paul à prêcher à Rome pendant deux ans.

Lui-même s’habille de blanc, confie le consulat à un affranchi, et parcourt la Grèce pendant plus d’un an, chantant et jouant dans les théâtres. Il est suivi par des centaines de jeunes gens, les Augustians, également vêtus de blanc, sortes de jeunesses néroniennes.

Pichon montre Néron en concurrence avec Paul, le premier apôtre et théologien du christianisme ; un Néron nourri de science ésotérique, dont l’ambition ultime est de créer Dieu, hic et nunc. La différence entre Paul et Néron tient à ce que Néron ambitionne sa gloire, Paul la gloire de Dieu.

Lorsqu’à la fin, en 68, Galba rentre dans Rome pour supprimer Néron et ses fidèles, il est accueilli par des marins sans armes, des soldats de Neptune, J-C Pichon ajoute : ces fidèles de l’empereur, des marins désarmés ? Non. Des pêcheurs plutôt. Des pêcheurs d’âmes.

Telle est, très brièvement, la vision de Néron que nous offre Jean-Charles Pichon.

***

LES TEMOINS DE L’APOCALYPSE

La dimension sacrée s’impose à l’historien d’aujourd’hui alors qu’hier encore, il était réfractaire à toute approche religieuse — sinon sous une forme caricaturale ou superficielle — de l’époque néronienne. L’historien des religions se trouvait en mesure de saisir cette dimension mais il restait trop souvent cantonné dans sa spécialité. Ce n’est qu’à une date récente que la lucidité d’un Mircea Eliade, par exemple, commença à être admise. Cette lucidité est éclatante et le lecteur avisé ne saurait s’en priver :

« … de même que le temps liturgique diffère du temps profane — celui de la chronologie et de nos emplois du temps — le temps théâtral est une « sortie » hors du temps ordinaire. La musique aussi, d’ailleurs — du moins, certaines musiques, et je pense surtout à Bach — nous fait parfois sortir du temps quotidien. Cette expérience, chacun l’a faite, et par là, elle peut aider l’esprit le plus « profane » à comprendre le temps sacré, le temps liturgique… Mais je ne suis pas moins fasciné par la condition de l’acteur que par cette qualité du temps théâtral. L’acteur connaît une sorte de « transmigration ». Incarner tant de personnages, n’est-ce pas se réincarner autant de fois ? A la fin de sa vie, je suis sûr que le comédien a une expérience humaine d’une autre qualité que la nôtre. Je crois qu’on ne peut se livrer à ce d’incarnations si nombreuses impunément, à moins d’une certaine ascèse. »

De leur côté, les auteurs de Science-fiction parviennent également à appréhender, et à imposer, un temps liturgique.

Le phénomène était encore rare il y a un quart de siècle, avant que n’apparaissent les romans d’écrivains tels que Robert Heinlein, Frank Herbert ou Jean-Charles Pichon, une fois de plus. Ceux qui jugent selon des critères nuisibles à l’esprit de découverte contribuèrent à rejeter ces auteurs à l’écart des grands courants de la littérature, à les transformer en écrivains en marge.

On voudra bien considérer la Science-fiction au sens large, en y incluant l’utopie, cette nostalgie de l’innocence et la contre-utopie, ce repoussoir ou figuration à rebours. Dans tous les cas, la Science-fiction semble liée au futur. Pourtant, l’Histoire est vitale à la Science-fiction. D’une part, son étude peur révéler des schémas inévitables ou cycliques. D’autre part, elle nourrit la Science-fiction et ainsi satisfait notre intérêt pour les forces qui façonnèrent le monde.

En Europe, Pierre Versins et Jacques Van Herp ont décrit, dans des ouvrages fondamentaux, la richesse de la Science-fiction en tant que miroir ludique de l’histoire, selon l’expression de Daniel Riche.

Le critique et écrivain James Gunn ajoute :

« Science-fiction within a religious frame work turns into parable.”

[Dans un cadre religieux, la Science-fiction se mue en parabole.]

Jean-Marc Gouanvic affirme :

« La S.F. pourrait être comme un laboratoire où se fabriqueraient des possibles historiques. »

Le premier siècle à Rome recèle précisément un nombre considérable de possibles historiques. Avec Néropolis, Néron donne corps à l’utopie. L’itinéraire de l’empereur, chrétien sans la grâce, prend l’allure d’une parabole. Nul doute que dans cette perspective Saint-Néron ne fût apparu à certains comme une œuvre de fiction, qui plus est une œuvre de Science-fiction.

Le pas fut franchi par Jacques Van Herp lui-même, pourtant difficile à prendre en faute, dans un chapitre intitulé Science-fiction et Religion :

« … bien qu’il ne soit pas un auteur de S. F., on s’en voudrait de ne pas citer ici les idées de Pichon. Les évangiles furent écrits par Lucain, sur l’ordre de Néron. Et ce dernier mourut en Orient, crucifié parmi les esclaves, et, ma foi, il se pourrait que le Christ soit Néron. Cette savoureuse hypothèse est une suite au Saint-Néron du même auteur. »[1]

A notre avis, tant d’erreurs, au-delà de la banale erreur de classement, fiche de lecture égarée et retrouvée de mémoire, témoignent de la confusion qui s’opéra dans les esprits, lors de la publication du Néron de Jean-Charles Pichon. A moins que la publication des Témoins de l’Apocalypse, du même auteur, trois ans plus tard seulement, n’ait contribué à la confusion.

Précisons donc à nouveau que le Néron de J-C Pichon est un essai historique ; Les Témoins de l’Apocalypse est un roman de Science-fiction, et comme il éclaire de façon originale le temps de Néron et les siècles qui suivirent, nous nous y attarderons.

Le roman se présente de manière inattendue, sous la forme de textes provenant du futur, le premier daté de 2169, le dernier des années 2500. Ils sont rédigés par quatre auteurs, quatre témoins différents :

« … l’américain qu’emploient nos quatre auteurs est à peu près à l’anglais ce qu’était le latin du Bas-Empire à celui de Cicéron… »[2]

Perplexe, l’éditeur Robert Laffont demanda à J-C Pichon de traduire ces manuscrits mystérieusement tombés entre ses mains :

« Mais établir ce texte ne suffisait pas. On me prie de le présenter. Que dire d’un ouvrage dont l’auteur se dérobe et que nous ne saurions placer sous une rubrique précise ? Ces documents sont-ils ce qu’ils annoncent et nous parviennent-ils réellement de l’avenir ? Ou n’est-ce là que le fruit d’une invention perverse et compliquée ? »

La première partie du livre est constituée du journal de Julien Béraud, ingénieur français fourvoyé dans la bureaucratie.

En 2169, synchronique avec 2160 ans d’écart du règne d’Auguste, l’Afrique et le Sud de l’Europe vivent sous la coupe des Etats-Unis représentés par le général Honnedy. J. Béraud réside à Tidjikdja, en Mauritanie, ville de 1 750 000 habitants. L’Afrique est aussi libre que l’Europe ou l’Amérique, au détail près que son architecture d’états est dominée par les Etats-Unis.

De New-York à Paris, de Moscou à Hiroshima, les peuples vivent sous le signe de la Fraternité, bénéficient d’un confort raffiné. Les femmes jouissent d’une libération totale, l’argent n’existe plus, chacun a droit à la culture digeste : tel est le 21ème siècle, siècle doré. Mais dans ce monde apparemment heureux où les êtres s’acceptent divers et comparables, un prêcheur arabe, Adjoran, vient semer le trouble en rappelant aux hommes leur manque de foi, réveillant des souvenirs anciens, durables et forts :

« Qu’y a-t-il donc dans l’esprit de l’homme pour que les plus démentes insinuations le frappent ainsi d’angoisse au cœur même de l’espoir et de la délivrance ? »[3]

Or, l’espoir et la délivrance cèdent vite la place à la Grande Panique. En quelques mois, cinq à six milliards d’humains périssent d’une accumulation de radiations, provoquant lèpres atomiques et leucémies :

« On accumule des milliers de grains de sable sans changer, disons, la face du monde ; mais un seul grain fait naître cette réalité nouvelle : un tas de sable. »[4]

Adjoran, qui se définit comme l’annonciateur de Celui qui vient et qui avait prophétisé le fléau, sera condamné à mort, convaincu de haine contre l’humanité. La première partie du journal de Julien Béraud se termine sur ce fait : le Précurseur a été fusillé le 24 décembre.

La seconde partie, Les Condamnés (suite du journal) est datée de l’an 2177. Béraud, représentant légal de l’Occident réside à Rome, comme, il y a vingt deux siècles, Ponce Pilate, procurateur romain, résidait à Jérusalem. En 2174, la Grande Réforme de l’Occident supprima les frontières et transforma en une Fédération de provinces les anciens Etats d’Europe et d’Afrique. Comme la Rome antique, l’Empire américain vit toujours sous le signe des Frères, des Gémeaux, du double. Cette croyance se matérialise au travers des progrès technologiques : ainsi, on annonce la télévision totale où le double et non plus l’image de l’évènement sera communiqué au téléspectateur…[5] Le peuple se distrait sur les aérodromes, en admirant les combats de chasseurs et les vols-suicides ; comme autrefois les jeux du cirque, ou les naumachies, combats sur l’eau entre navires de guerre, dont l’empereur Claude, oncle de Néron, était si friand, attiraient les foules.

Chaque jour apparaissent des sectes nouvelles ; certaines émanent de vieilles traditions, les rose-croix, le bogomiles ; d’autres font appel à des traditions plus récentes, spirites, théosophiques ou franc-maçonnes ; d’autres encore sont de simples résurgences de mouvements nationalisants. Julien Béraud ne s’en préoccupe guère, jusqu’au jour où les harcèlements du Nonce apostolique viennent perturber l’existence du légat de l’Occident, marquée jusque-là par le luxe, l’ennui, et une vague inquiétude devant l’agitation de la jeunesse.

« Voulez-vous qu’on dise que les U.S.A. ne peuvent plus se faire respecter à Rome ? »[6]

Le mécontentement du Nonce s’exerce à l’égard d’une petite secte, les Darconiens, menée par un garçon de 16 ans, Vitelio. Julien Béraud décide de se renseigner. Il se mêle à la foule qui écoute Vitelio prêcher sur une place de Rome.

[1] J. Van Herp, Panorama de la Science-fiction, p. 329.

[2] Texte de présentation de l’éditeur, verso de la jaquette.

[3] J-C Pichon, Les Témoins. Par commodité, nous avons raccourci le titre.

[4] Idem.

[5] J-C Pichon, Les Témoins.

[6] Idem.

Un agent provocateur vient poser une question au jeune prophète :

« Si l’homme doit être libre d’abord, il doit donc s’arracher aux contraintes sociales, refuser le titre de citoyen ? »

Mais lui (Vitelio), sans se troubler, étendit le bras et se fit donner une fiasque ; il remplit un gobelet et but ; puis il rendit la fiasque et le gobelet. Alors, seulement, il dit :

« Quel est le meilleur, du verre ou du vin ? Boit-on le verre ? Nous donne-t-il la joie ? Apaise-t-il la soif ? Mais, si le vin n’était contenu dans le verre, pourrais-je le boire ? Le vin se répandrait par terre et se perdrait. Ainsi, de la liberté de l’homme. Elle seule exalte et désaltère. Mais si rien ne la contient, personne n’y goûtera jamais. Elle sera perdue pour tout le monde. »[1]

On le devine en lisant la parabole du vin, Vitelio est perdu. On l’accuse d’anarchie, de renier le Christ, de faire l’éloge du vice. A l’écouter, Béraud ne peut se défendre de subir son étrange influence :

« Quelle est la preuve de l’arbre, sinon l’arbre lui-même ? »

En leur temps et au même âge, Saint-Just, Evariste Gallois, Arthur Rimbaud inventèrent des formules non moins prodigieuses. Pourtant, le pape, Pierre VI refuse d’épargner Vitelio. Le Vatican sait que le dieu-poisson est mort, les tabernacles sont vides, mais le rôle de l’Eglise consiste à maintenir le vieil ordre, la vieille Foi :

« Nous honorons, mais nous craignons « ces aventures prématurées », dont le seul fruit est de tromper les hommes. »

La troisième partie, Le Comédien, regroupe douze articles du journaliste Michael Bart. Nous sommes à New-York, mégapole de 100 millions d’habitants où se côtoient toutes les races du monde en 2216.

L’empereur Iron a succédé à Hébert et Glaudin (décalques de Tibère et Claude) et son règne évoque par le jeu des correspondances celui de Néron à son avènement, en 54. La personnalité de sa mère, l’impératrice Akrine, correspond à celle d’Agrippine et elle mourra d’une manière similaire. Humaniste et démocrate, Iron prend les Kennedy pour modèles politiques. En outre, il s’intéresse aux philosophies allemandes, et aux recherches astrologiques, au point d’entreprendre la rédaction d’une histoire des religions fondée sur le cheminement des astres. L’idée lui en a été suggérée par les travaux d’un cyclologue, Apollonius, qui vit à New-York. Ce dernier prétend :

« Les évènements que nous vivons, ainsi, et ceux que nous allons vivre, répondent aux évènements des premiers siècles de l’ère chrétienne, lesquels étaient, dans une certaine mesure, l’écho des évènements qui, deux mille ans avant le Christ, avaient marqué la fin de la Sumérie, les troubles en Egypte, la naissance de l’Assyrie, puis le dieu d’Israël. »[2]

A Washington, dans son théâtre, Iron organise des joutes philosophico-religieuses auxquelles se joint l’écrivain Petton (Pétrone). Les prophètes, les inspirés y sont conviés. Un certain Simon le Magicien y apparaît lors d’une séance historique ; un inconnu, Samuel Ragulo, dit Raskul, le contredit violemment, ce qui nous permet de l’identifier à Paul de Tarse. Ragulo appartient à une secte chrétienne dissidente, les Darconiens, qui tire son nom de l’héroïne française Jeanne d’Arc. Il prêche le Versalisme annoncé par le prophète Vitelio, mort quarante ans plus tôt. Si Iron pressent — et cela est tout à son honneur — la mort des dieux anciens, Ragulo craint qu’il ne tente de créer Dieu dans l’heure et par tous les moyens.

Puis, le 14 août 2222, New-York disparaît sous les eaux. Le Sénat accuse Iron d’avoir fait exploser une bombe nucléaire, par l’intermédiaire du général Hullin (Tigellin), au-dessus du pôle Nord. Iron mérite-t-il l’étiquette de naufrageur ? Raskul ne le croit pas :

« … Raskul aime l’empereur, bien qu’il doive le combattre. Il ne voit pas en lui un fou, un criminel, mais un homme égaré par ses superstitions. Il ne voit qu’un esprit faible dans le tyran le plus dément de l’Histoire. »[3]

Le lecteur s’en doute : le règne d’Iron s’achève dans le désordre : les décrets de spoliation accablent les citoyens fortunés au profit de jeunes inconscients. L’empereur perd ses amis. Seul, ses agents, âgés de moins de quinze ans et le général Hullin lui demeurent fidèles. Il prend la fuite vers l’Europe et meurt dans l’accident survenu à son avion.

Sa maîtresse, Joan (sosie d’Acté) prétend néanmoins avoir enseveli son cadavre dans le caveau familial.

La quatrième partie du roman porte la signature de James Totrichd, né à Washington en 2416, agent secret de l’empereur Bladwey, puis de l’empereur Porgy.

[1] J.-C. Pichon,Les Témoins de l’Apocalypse.

[2] Idem.

[3] Idem.

« Pendant tout le siècle dernier, où le Versalisme dut survivre et se propager dans le secret, mes aïeux ont ou, comme d’autres croyants, feindre d’honorer les dieux d’Etat : dieu de Mahomet, dieu de l’Evangile, dieu tout puissant surtout du culte officiel : le Janus bâtard du Peyotlisme. »[1]

Le Versalisme recherche le soutien de la jeunesse et de l’enfance, de même que le christianisme s’appuyait sur les esclaves et les déshérités. Totrichd, quant à lui, souhaite convaincre l’empereur qu’une tolérance à demi-avouée (ou prétendue) permettrait à la police de mesurer plus aisément l’évolution des esprits, attitude adoptée, autrefois, par les empereurs Trajan, Hadrien et Marc-Aurèle envers les chrétiens de Paul et de Pierre. L’agent secret, versalien lui-même, enseigne la nouvelle religion à l’empereur Porgy. Il l’entretient du sacrifice au Dieu de l’Espace, du rite de la Brûlure, et avec des fortunes diverses, des notions de contradiction féconde et d’erreur créatrice. Il le laisse s’imprégner des Tables d’Apollonius au point que son illustre élève ambitionne pour lui-même le destin de l’empereur Constantin.

La cinquième et dernière partie, L’Essaimat, comprend douze lettres de Jonathan Wardy, novice, puis missionnaire. La première missive porte la date du 9 portan 391, le calendrier versalien débutant en 2159 (naissance légendaire de Vitelio). La véritable histoire du Versalisme a été altérée, par les hommes d’Etat, les historiens, les prêtres :

« … il n’a jamais cessé d’être évident que les technologues du premier siècle ne toléreraient pas les impudences d’Adjoran, l’humilité plus scandaleuse de Vitelio ; que les empereurs du second siècle haïraient la mémoire d’Iron et que les prêtres du quatrième siècle ne se montreraient pas empressés de révéler au public la véritable histoire du Versalisme. »[2]

Jonathan Wardy accepte cette imposture, car il est nécessaire que la légende de Vitelio et du martyr de ses adeptes soit créée. Wardy s’est également donné pour but d’informer ses ancêtres des péripéties qui précèdent, entourent, puis suivent la naissance du mythe. Après de longues hésitations, il s’est arrêté à la période 1960—1970 de l’ère chrétienne. Transmis à une date ultérieure, l’ouvrage aurait sans doute paru incompréhensible :

« En ce lieu et à cette heure, moi, Jonathan Wardy, dernier auteur de la Somme Véridique du Versalisme, j’ai transversé l’ensemble des manuscrits qui la composent dans la probable année 1963 de notre ère, afin que nos ancêtres du XXème siècle chrétien en reçoivent l’écho, aussi absurdement que ces phrases mêmes existent, bien que personne au monde n’ait pu les créer. »[3]

Ainsi, dans le cadre d’un ouvrage de Science-fiction, le roman de J-C Pichon suit le modèle des Américains pour qui il n’est pas de futur sans renouveau religieux (Heinlein, etc.).[4]

[1] J.C. Pichon, Les Témoins de l’Apocalypse.

[2] Idem.

[3] Idem.

[4] Pierre Versins – Fiche de lecture – Bibliothèque de la Maison d’Ailleurs – Yverdon, Suisse. Notons que l’Amérique « moderne » fut créée par des hommes religieux, les « Pilgrim Fathers ».

***

EN TERRE ETRANGERE

L’importance accordée au phénomène religieux, à la manière dont il déploie, hier comme aujourd’hui, caractérise d’autres ouvrages. A juste titre, P. Versins mentionne le nom de Robert Heinlein.

En effet, cet écrivain publia en 1961 Stranger in a strange land — titre français : En terre étrangère — son roman le plus célèbre.

Heinlein y raconte qu’à la suite d’une première expédition sur Mars, tous les participants périrent, sauf un : Valentin Michael Smith. Elevé par les Martiens, recueilli et ramené sur Terre, à l’âge de vingt ans, au début du 21ème siècle, par les membres de la deuxième expédition vers Mars, Smith est, physiquement, un être humain. Mentalement, c’est un Martien. Cloué à son lit hydraulique en raison de la gravité terrestre, ne possédant que les rudiments de la langue anglaise, ignorant tout des mœurs des Terriens, il constitue une proie facile pour les journalistes, les publicistes, les politiciens. Sous prétexte de le protéger, le gouvernement le séquestre. Une infirmière et un journaliste parviennent à le délivrer et le placent sous la protection de Jubal Harshaw, médecin, avocat et auteur de romans populaires.

Avec l’aide de Jubal, Michael apprend la langue et les coutumes terrestres, puis il quitte la maison Harshaw et occupe divers emplois, notamment celui de magicien dans un cirque où il exploite ses dons supranormaux.

Attiré, momentanément, par l’imposante secte Fosterite, Michael s’en détourne pour fonder son propre mouvement religieux qui compte vite de nombreux fidèles. Devant la menace que pose cette organisation face à l’ordre établi, les autorités favorisent l’intervention violente des détracteurs de Michael. Ce dernier, en connaissance de cause, s’offre à la foule déchaînée : lapidé et criblé de balles, il meurt en martyr.

A la dernière page du roman, nous le retrouvons Archange Michael, s’apprêtant à quitter Mars pour une autre mission spéciale !

Valentin Michael Smith, le merveilleux androgyne, porte un regard naïf sur le monde terrestre. Il y voit régner la technologie, le confort, la sécurité, l’image, l’information sous toutes ses formes, l’argent, la sexualité.

Il constate que le mythe virginal existe encore sous la forme de la Préservation, car il ne s’agit que de maintenir, de conserver. L’Amour est devenu altruisme, synonyme de bons sentiments et d’hypocrisie ; la Justice a dégénéré ; la Création est morte, remplacée par le modèle, la mode, le plagiat, la copie conforme : le mythe du Double, qui mène ici au simulacre, est à l’œuvre.

Dans ce contexte, la tendance apollinienne évoquée par Jubal Harshaw, s’est transformée en idéal de sagesse et d’équilibre, Apollon n’étant plus que le berger secourable qui protège les troupeaux et les moissons ; celui qui guérit les hommes et engendre Asclépios (Esculape), ou encore le législateur, protecteur de l’ordre. Aussi peut-on opposer cet Apollon à Dionysos, comme la raison à l’enthousiasme.

Aisance matérielle, spéculations financières, soif de loisirs, nous retrouvons le 21ème siècle des Témoins de l’Apocalypse. Et dans ce siècle dominé par l’abstraction rationnelle, c’est s’opposer aux rationalistes que de défendre le langage du symbole.

Le langage métaphorique — aux antipodes de la « culture digeste » — celui du fabuliste, du prophète, du poète, du romancier parfois, éclaire, éveille et révèle, Heinlein le souligne par l’intermédiaire de Mahmoud, arabe et musulman, l’interprète officiel de Michael.

Les similitudes entre les langues arabe et martienne méritent qu’on s’y arrête. Mahmoud don l’exemple du verbe martien « grok » (« grogner » dans la traduction française).[1]

« It means « fear », it means « love », it means « hate » — proper hate, for by the Martian “map” you cannot hate anything unless you grok it, understand it so thoroughly that you merge with it and it merges with you — then you can hate.”[2]

[Il signifie “peur”, il signifie “amour”, il signifie “haine” — la haine véritable, car selon la « carte » martienne, on ne peut haïr une chose, à moins de la « groquer », de la comprendre si profondément que l’on se fonde avec elle et qu’elle se fonde avec soi — alors on sait haïr.]

Ce langage antinomique — dont l’existence remonte à 6 000 ans avec J.-C., en Egypte notamment —, cet aspect contradictoire des pensées martienne et arabe, cette coexistence des contraires, encore courante dans la pensée persane, restent étrangers à l’Occident.

L’Occidental s’en irrite ou au mieux condescend à s’en amuser. Ce n’est pas le moindre mérite d’Heinlein que d’attirer l’attention sur le langage porteur de contradictions fécondes — rappelons à ce propos « l’erreur créatrice » des Témoins de l’Apocalypse —, sur la richesse du Coran à travers la diversité de ses ambigüités, sur le rôle enfin que pourrait jouer l’Islam au sein d’un renouveau dionysiaque, rôle qu’évoque également J.-C. Pichon.

« C’est l’absurde, la métaphore, le mythe qui crée les langages nouveaux, les formes neuves : les pyramides, le temple, la cathédrale ; et c’est l’absurde qui fait progresser l’homme, car il détruit la planification, il interdit l’orgueil et nous livre sans défense à Dieu. »[3]

Par cette affirmation, l’auteur fournit une clef qui permet de mieux saisir le message du Christ, de Vitelio, de Valentin Michael Smith, et de comprendre l’attitude de Néron, d’Iron et de Jubal Harshaw.

De même que le Christ rejetait les armes, tendait l’autre joue, pardonnait à la femme adultère, Vitelio et Valentin Michael Smith proposent un renversement inconcevable et scandaleux. En l’occurrence, lorsqu’on parle de haine et donc d’ennemi, il s’agit de devenir cet ennemi. Tel est le sens du verbe « grok ».

« « Comprendre l’adversaire » disions-nous, mon ami ? Non : il faut le pénétrer ! Il faut entrer en lui comme dans une cire molle, il faut en faire le cercle dont on sera le Centre… »[4]

Là encore, la teneur des propos de J.-C. Pichon d’Heinlein est identique. Autre point commun : la multiplication des sectes avec en arrière-plan le déclin du christianisme. L’Eglise Fostérite qui, un temps, suscite la curiosité de Michael, est un « salmigondis syncrétique » : elle emprunte aux mouvements revivalistes (Holy Rollers, Shakers, Pentecôtistes), à l’Eglise de Scientologie (fondée par l’écrivain de Science-fiction R. L. Hubbard), insiste sur l’épanouissement de la sexualité et promet le bonheur. La clef de la religion Fostérite nous est donnée par la dénomination même de la secte : en anglais, « foster-rite » signifie rite de remplacement. Michael ne peut s’en contenter : il fonde sa propre secte, l’Eglise de Tous les Mondes, influencée par les gnostiques des Ier, IIème, IIIème siècles après Jésus-Christ (Simoniens — un certain Simon Magus apparaît d’ailleurs dans le roman —, Ophites, Valentiniens), prône les mythes Dionysiaques (de Création), de Fraternité (c’est le sens du partage de l’eau, de l’humanisation de Michael, homme parmi les hommes), de Liberté (car Michael apparaît comme le Verse-eau).

Avec Stranger in a Strange Land, dont on appréciera la simplicité de ton, Heinlein montre le caractère crypto chrétien des inclinations mystiques de l’Amérique et se livre, comme J.-C. Pichon, à une véritable spéculation mythologique.

En considérant le passé comme prospective, ces écrivains nous invitent à amorcer un double mouvement : d’une part, réexaminer les grands courants mythiques qui animèrent l’humanité d’hier, d’autre part, spéculer sur les courants, déjà perceptibles, qui animeront l’humanité de demain.

[1] Signalons l’excellente traduction de Frank Straschits : En Terre Etrangère – Ed. R. Laffont.

[2] R. Heinlein, Stranger in a strange land, p.199.

[3] J.-C. Pichon, Les Témoins, p.219.

[4] Idem, p ; 174.

***

LE MONDE DE DUNE

Ce fut l’objectif que se fixa Frank Herbert en écrivant le roman Dune, qu’il qualifie ainsi : « an effort at prediction ».

Stylistiquement supérieur à Stranger in a Strange Land et aux Témoins de l’Apocalypse, Dune devint un « cult-book ». De par son audience, son contenu, et sa date de parution, 1965 (soit un an après le roman de J.-C. Pichon), nous nous sentons tenus de l’évoquer brièvement.

L’action se situe sur Arrakis, la planète des sables, aussi appelée Dune. Outre les animaux habituels du désert, les sables recèlent des vers monstrueux, plus énormes que le plus gros des dragons, forces brutales et destructrices, issues des profondeurs du sol, mais que l’on peut dompter et même chevaucher !

Il s’agit de peupler ce désert, de donner une forme à l’immensité hostile. La tâche en échoit au duc Leto et à son fils Paul, de la maison des Atréides. D’emblée, ces noms évoquent les légendes grecques, entre autres celle d’Apollon et d’Artémis, enfants de Zeus et de la déesse Léto.

Errant de pays en pays, victime de la jalousie d’Héra, Léto ne peut accéder à Delphes car le monstrueux serpent Python envoyé par Héra lui barre le passage. Apollon l’en débarrassera. Quant à la funeste histoire des Atrides, nous renvoyons le lecteur à son dictionnaire des mythologies !

Le duc Leto subit la jalousie des grandes familles de l’Empire et perd la vie en tentant d’asseoir son règne. Son fils, Paul, est accueilli comme le Mahdi par les Fremen (les hommes libres) du désert.

« They’ve a legend here, a prophecy, that a leader will come to them, child of a Bene Gesserit, to lead them to freedom. It follows the familiar Messiah pattern.”[1]

[Ils ont une légende, une prophétie, qui dit qu’un chef viendra à eux, enfant d’un Bene Gesserit, pour les conduire vers la liberté. Elle s’apparente au modèle messianique traditionnel.]

Dès les premières pages, on apprend que Paul est marqué d’un signe, « a stamp of strangeness » [un sceau d’étrangeté]. L’étrangeté réside en la force de sa présence, son emprise sur les êtres, son intuition hors du commun, sa puissance physique et mentale.

On le voit se soumettre avec succès à la dernière épreuve de son initiation : le poing enfermé dans une boîte, il doit supporter une brûlure d’intensité croissante. Le moindre mouvement lui serait fatal : une aiguille empoisonnée est pointée sur sa carotide.

Paul réussira à chevaucher un ver géant, à réunir les tribus des Fremen sous son commandement, à la manière d’un Lawrence d’Arabie, et à se débarrasser de ses adversaires :

« He was a warrior and mystic, ogre and saint, the fox and the innocent, chivalrous, ruthless, less than a God, more than a man. »

[C’était un guerrier et un mystique, un ogre et un saint ; il était le renard et l’innocent, chevaleresque, impitoyable, moins qu’un Dieu, plus qu’un homme.]

L’épreuve de la brûlure, dont parle déjà J.-C. Pichon, puis celle du proscrit partageant la dure existence des hommes du désert, enfin l’unification des tribus contre la grande famille ennemie qui les exploite, placent Paul Atréides sous le triple signe de la Création, de la Fraternité et de la Liberté.

L’usage fréquent des mots arabes, ou à connotation arabe invite le lecteur à prendre conscience de la richesse de la civilisation musulmane, de sa mystique propre et des avatars de cette dernière (ainsi, on trouve : crysknife : couteau sacré des Fremen ; fedaykin : commandos de la mort ; jihad : croisade religieuse ; mahdi : prophète ; ramadhan : jeûne ; ou encore : zensunni : secte schismatique, dont la dénomination renvoie au bouddhisme zen et à l’Islam sunnite).

D’autre part, s’il fallait chercher l’une des influences qui menèrent à la création de l’univers de Dune — lequel possède son génie propre, bien sûr — nous nous tournerions vers l’histoire des Templiers, ces moines-soldats dont l’Ordre fut reconnu lors du concile de Troyes, le 14 janvier 1128, sous la présidence de Bernard de Clairvaux, mystique et érudit, homme d’Etat et homme de Dieu.

A l’origine, la nouvelle chevalerie du Temple mène un « combat double, tantôt contre des adversaires de chair et de sang, tantôt contre l’esprit du mal dans les cieux. »

Dans les 9 000 commanderies des chevaliers, comme dans les « essaimats » du 25ème siècle, ou dans les « sietchs », grottes du désert habitées par les communautés tribales des Fremen, la discipline est stricte, tant au plan moral, que militaire ou religieux. On connaît l’activité des Templiers, d’abord libérateurs de l’Ibérie partiellement occupée par les Sarrasins, puis protecteurs des lieux saints et des pèlerins au Moyen-Orient.

« Néanmoins, les Templiers furent les premiers à prendre conscience de la civilisation de l’Islam, à entrevoir les perspectives spirituelles et matérielles incalculables que pourrait apporter une coopération étroite avec celle-ci. »[2]

L’institution chevaleresque, dont Ali, gendre de Mahomet, fut le premier membre, « chevalier par excellence », existait chez les Arabes ou les Perses. Les rapports entre chevaliers chrétiens et musulmans furent parfois emprunts d’estime mutuelle. L’ennemi devint, plus noblement, l’adversaire. Ce respect de l’adversaire, s’il ne va pas jusqu’à « comprendre l’ennemi de l’intérieur », est illustré dans Dune, lorsque le Comte Fenrig refuse de tuer Paul Atréides en duel.

On remarque aussi dans l’entourage du duc Leto, un certain Thufir Hawat, « Maître des Assassins ». Or, parmi les interlocuteurs des Templiers dans le monde islamique, l’Ordre des Assassins tint une place privilégiée. Ainsi en 1172, le Vieux de la Montagne, chef de la secte des Ismaëliens — les fameux Assassins — envoya des émissaires à Amaury de Jérusalem pour lui offrir son alliance contre les Sunnites.

La similitude entre un rite particulier aux Fremen et aux Templiers surprend pareillement le lecteur. Les chrétiens s’embrassaient sur la bouche afin de transmettre le Souffle, les membres de l’Eglise de Tous les Mondes s’abordent en proférant : « Tu es Dieu », les Fremen crachent au sol. Lors d’une entrevue avec un Fremen, le duc Leto interprète d’abord le geste comme une insulte avant de comprendre que dans cette contrée où la moindre goutte d’eau est un trésor, le crachat est un don précieux, une haute marque de respect.

Le 13 octobre 1307, Philippe le Bel jette les Templiers en prison et les accuse de mœurs contre nature, d’hérésie, d’idolâtrie, de reniement et de sacrilège. On prétend notamment qu’ils renient Dieu et crachent sur la croix. Ce rite pratiqué lors de l’admission d’un chevalier était peut-être destiné à rappeler le reniement de Saint Pierre. Julius Evola propose une interprétation différente :

« On doit cependant penser qu’il ne s’agissait d’une véritable abjuration, encore moins de blasphème, mais bien d’une épreuve : on devait témoigner de la faculté de dépasser une forme exotérique, simplement religieuse et dévotionnelle, du culte. »[3]

La déformation, volontaire, du sens de cette pratique, devait contribuer à déconsidérer les Templiers et conduire finalement au démantèlement complet de l’Ordre, des grands « mouvements » chrétiens.

Dune est un monde en état de stagnation, un désert parsemé d’ilots de résistants (les Fremen), dotés d’une morale rigide, figée et brutale, qui parviennent tout juste à survivre face à l’exploitation d’une Grande Famille. Dune vit dans l’attente d’un peuplement : physique, moral, métaphysique. Paul Atréides suscite le « mouvement » tant attendu.

Heinlein décrit le désarroi idéologique du 21ème siècle, amplifié par le mythe du Double (l’Image) ; l’incertitude religieuse, représentée par le Fosterisme ; le mépris de la création. Valentin Michael Smith vient remplir ce vide.

Dans les Témoins de l’Apocalypse, la croyance au progrès humain, en la science, se révèlent palliatifs insuffisants — comme le furent le stoïcisme, l’épicurisme, l’accumulation des biens matériels au 1er siècle — vis-à-vis d’un panthéon destiné avant tout à maintenir les liens sociaux. Vitelio apparaît comme le prophète et Iron comme l’artisan de la renaissance.

Si Jean-Charles Pichon considère, explicitement, que les nouveaux exclus, qui correspondent aux esclaves du 1er siècle, sont les jeunes, on constate que c’est précisément auprès de la jeunesse que Stranger in a Strange Land et Dune trouvèrent le meilleur accueil.

Pour Herbert, Heinlein et Pichon, l’un des éléments constitutifs de la renaissance est issu de l’Islam, de même qu’on ne peut nier l’apport du gnosticisme et du Mithraïsme dans l’avènement du christianisme.

Les emprunts à l’histoire, aux religions, à l’ésotérisme présentent des variantes et le ton des trois ouvrages diffère. Transposant une époque éloignée, celle de Néron, dans le futur, J.-C. Pichon est amené à un didactisme qui alourdit parfois son propos.[4] Mais l’aspect essentiel commun aux trois romans réside dans la description du vide, de l’attente et du renouveau.

Dans le cas des Témoins de l’Apocalypse, cette description couvre quatre siècles synchroniques de l’apparition du christianisme jusqu’à la conversion de Constantin. Ainsi, en replaçant dans une chronologie indispensable, la naissance et la croissance d’un dieu, J.-C. Pichon permet de mesurer l’ampleur du chemin parcouru avant que le mythe nouveau n’exerce se pleine influence et modifie durablement une civilisation. Sensible à l’énergie mythique, au caractère fabuleux de l’évènement, l’auteur propose, avec Les Témoins de l’Apocalypse, un commentaire et un prolongement qui précisent le propos de son Néron et le mystère des origines chrétiennes.

[1] Herbert, Dune, p.101.

[2] Daniel Réju, Temple, Islam et Assassins in Historia N° 358 bis, p.96.

[3] Evola, Le mystère du Graal et l’Idée impériale gibeline – in Historia N° 358 bis, p.86.

[4] Van Herp signale cependant : « Il faut au lecteur un minimum de connaissances pour entrer dans le jeu. »

———————————————————————————————————

Et c’est pourquoi, en général, tout comme le roman de cape et d’épée a ses époques de prédilection, le roman Uchronique se cantonne dans quelques périodes, toujours les mêmes : l’Empire, l’Invincible Armada, la Guerre de Sécession, la 2ème Guerre Mondiale.

BIBLIOGRAPHIE

ELIADE Mircéa, L’Epreuve du Labyrinthe – Belfond, Paris, 1985.

HEINLEIN Robert A., Stranger in a Strange Land, N.E.L., London, 1965.

Traduction française, En Terre Etrangère, R. Laffont, Paris, 1970.

Herbert Frank, Dune, R. Laffont, Paris, 1972.

PICHON Jean-Charles

Article « Nero », Encyclopedia Britannica, 1974.

Néron et le Mystère des Origines Chrétiennes, R. Laffont, Paris, 1971.

Les Témoins de l’Apocalypse, R. Laffont, Paris, 1964.

L’Homme et les Dieux, R. Laffont, Paris, 1965.

VAN HERP Jacques

Panorama de la Science-Fiction, Marabout Université, Verviers, 1975.

L’Histoire imaginaire, Ed. Recto-Verso, Bruxelles, 1984.

Fantastique et Mythologies Modernes, Ed. Recto-verso, Bruxelles, 1985.

Ouvrages divers :

Science-fiction et Histoires, Cahiers du Collectif Change, N° 40, Seghers/Laffont,Paris, 1981.

The road to Science-Fiction : from Gilgamesh to Wells, James Gunn, New American Libray, New-York, 1977.

Historia N° 385 bis.